当“远古”遭遇“现代”...

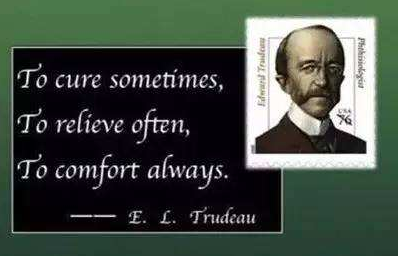

1,有时是治愈、常常是帮助、总是去安慰!

在美国纽约东北部的撒拉纳克湖畔有一座特鲁多医生的墓碑。墓碑的墓志铭上有这样几句话:to cure sometimes;to relieve often;to comfort alway;译成中文是:有时是治愈、常常是帮助、总是去安慰!

这句话的中文翻译简洁而富有哲理!提示:自古以来,临床医学就是一门“结合实际”的辩证艺术的实际应用。

尽管写于100多年前,美国医生特鲁多的这句名言流传甚广。它讲述了临床医生为医的三种境界,是众多医务工作者的座右铭,也客观地说明了医生在治疗疾病中的作用,揭示了人与自然的辩证关系!

无论是在远古、近古及现代,它均依然适用!

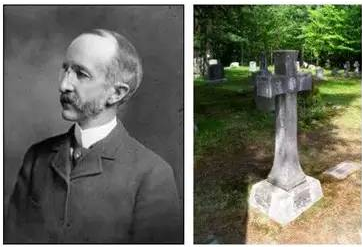

2,关于美国医生特鲁多(一位结核病学家)

了解特鲁多医生的生平有助于对这句名言的深刻理解!

据维基百科记载:1848年,特鲁多(Edward livingston trudeau)出生于美国纽约的一个医学世家,20岁时进入哥伦比亚大学医学院学习,并于1871年完成学业。1873年不幸染上肺结核。由于没有治疗方法,他听从医生建议,来到阿迪郎克拉山边修养。在与大自然亲密接触中,结核病逐渐好转,三年后竟然“奇迹般”地痊愈了。之后,特鲁多医生便携全家迁居到山下的撒拉纳克湖畔。

1882年,得知德国医生霍尔曼通过大山清新空气治愈肺结核的事迹后,特鲁多医生深有感触和启发,结合自身经历,创建了美国第一家结核病人疗养院,之后,又建立了美国第一家结核病研究所(特鲁多研究所),而称为一名结核病学家(a phthisiologist)。其在结核病研究中的引领作用不在此赘述。

1915年特鲁多去世后,就埋葬在撒拉纳克湖畔。墓碑上铭刻的就是他一生的行医生涯座右铭!

这里要关注“听从医生建议”和“结合自身经历”这两点。

3,对医疗期望的背后,是对生命意义的思索

“ to cure“(去治愈、去治疗)需要丰富的科学知识、方法和实践积累。“to cure sometimes”(有时是治愈)提示(在那个年代)能被治愈的疾病不多,尤其是内科病(如传染病里的结核病)!

目前认为:由于病因明确(致病微生物明确),如果同时拥有“合适的”抗生素,部分细菌感染性疾病可以治愈的!比如在发现青霉素初期,的确抗生素(青霉素)治愈了不少对青霉素敏感致病菌相关的感染性疾病。

而今...暂且不谈病毒感染及致病微生物的抗生素耐药问题。

当今,大多数内科疾病的病因不明、或是多因素致病、再加上基因易感因素,因此,很难使用“治愈”这个词来形容治疗效果,但多数常见病经过“规范治疗”还是可以控制病情、阻止其发展,而达到“与疾病共生存”境界的!

之所以可以有这样的“理念”都是因为任何治疗结论和治疗周期的得出都是有大量科学理论和科研实践支撑的,这就是当今的“循证医学”。

典型的例子就是众所周知的原发性高血压(动脉小血管)、糖尿病(胰岛素)、血脂异常(酶缺乏)及其相关的心脑血管病(动脉粥样硬化)等疾病。科学上,已经投入了大量的人力物力进行研究;临床上,进行了多少个临床试验探索其最佳治疗方案;已知:经过相应治疗,通过改善相关病理生理因素而改善症状,达到治疗疾病的目的。如果能够做到使其相关病理生理因素得到长期改善,那么,就和“治愈”异曲同工!

众所周知,风湿免疫病属于疑难病症,治疗也相对更困难,但道理是相同的,只是需要更耐心一些! 因此,“去治愈”除了需要丰富的科学知识、方法和实践积累外,还应当明确:

“去治愈”是一个漫长的过程、而不是临床医生简单地处方开药...

“去治愈”也不是医生单方面能够全部承担的(如健康生活方式、机体免疫、内分泌及神经系统的统合)!

“去治愈”还需要文化及社会环境...

“to relieve”(去帮助、去减轻)同样需要丰富的科学知识、方法和实践积累。医生对患者的帮助责无旁贷,目的是“to relieve often”使疾病得到适度的缓解或延缓(疾病发展)!

医生对患者的帮助应该是“成建制”的团队服务,一位患者的“单一”就医过程即是这一部分的一个方面,即:医院、医生、护士、医技及其他辅助人员;还应该有随诊、慢病管理、医保政策及医疗体系。这里还没有包括:疾病前期的“预防”及疾病后期的“管理”。因此,医疗帮助是多方面的, 是一个系统工程,它不能分阶段、更不同于商品。

“去帮助”是医生利用所学知识去帮助患者得到“较有效”的医疗...经过多年的在校学习后作为一名有资质的医生是一件很不容易的事情!在历经住院医师、主治医师的逐级培训和培养后成为一名有经验的拥有高级职称的医生更不容易!每一步都需要更高级医生的指导和帮助。因此,有资格去帮助患者;

“去帮助”是医生利用所学知识去帮助患者得到“较安全”的医疗...医生帮助患者最直接的途径就是开药!药物是“双刃剑”;尽管做不到没有药物副作用的发生,但要有预测、有监察、一旦发生要有措施...;药物也不是“万能的”;据统计:就抗风湿病药物的总体有效率仅有70%左右。因此,谁都不希望是“帮倒忙”(哈)...

“去帮助”是医生利用所学知识去帮助患者得到“较经济”的、“经过实践检验”的医疗...尽管一些“新药”、“贵药”有其独特性,药物一定不是“越贵越好”、也绝不是“越新越好”。但前述道理是颠覆不破的...

医学属于生命科学!世界上的生物(尤其是人类)“未知数”太多,现实中的医生只能依据现有条件尽力“去帮助”...

最理想的帮助方式或效果是:将正确的药物、在正确的时间内、给到正确的患者...

然而,理想和现实总是有差距的...

“to comfort”(去安慰、使舒服)同样需要丰富的科学知识、方法和实践积累。to comfort always

“去安慰”是一种人性的传递,是在平等基础上的情感表达,它包含着深深的情感,绝不能敷衍了事!

在医疗行业,这种安慰应该是“疾病教育”与“知情同意”环节的一种具体体现,应该做在医疗的前面,它是一切医疗帮助的前提,即目前倡导的:shared desicion making!

即:医生能做到就是:让患者知晓相关疾病知识、疾病程度及危害、治疗选择(第一方案及备选方案)、预期效果、可能有的不良作用、费用及注意事项等;这里还未能包括疾病的预防及慢病管理...

与此同时,患者亦应该有风险共担的承诺!

另外,随着时代的进步和科技的发展,越来越多的“新(心)疾病”被发现,例如:与个性、心境、压力相关的身心疾病、与基因染色体缺陷相关的遗传(先天)疾病、以及与基因突变相关的恶性疾病、还有些疾病与环境因素相关,尤其是某些疾病的“晚期”...在这个时候,“to comfort”或许就是最好的帮助...

“to comfort”紧靠医生的力量是远远不够的,此时,还需要家庭、社会等各方面的支持和配合。

有时,还需要医生的“八两拨千金”及患者的“回头是岸”(例如心理疾病的治疗)!

4,当“远古”遭遇“现代”

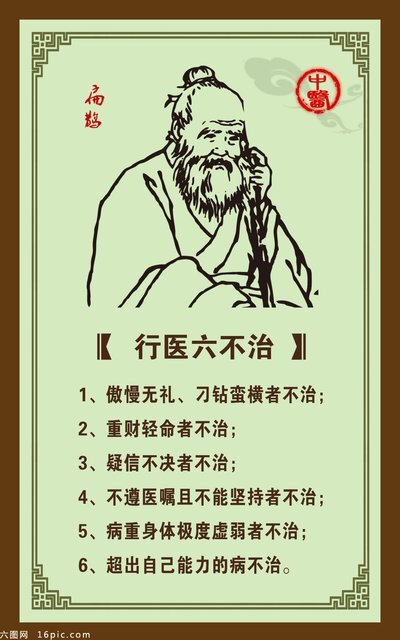

早在公元前407~前310年间,我国古代有一位名医:扁鹊。

因他的医术高超,被认为是一代神医。

他的主要成就是:善于运用四诊(望闻问切),尤其是脉诊和望诊来诊断疾病(即:综合分析临床一手资料)。中医名籍《难经》为其所 。

他的医学思想是:熟练运用综合治疗方法(即:解决临床问题)。他的医疗经验极其丰富,曾编撰过颇有价值的《扁鹊内经》9卷和《扁鹊外经》12卷,可惜均已失传。

他十分重视疾病的预防(即:上医治未病)。

他的行医原则是:“六不治”,即:六种病人不接诊。一是依仗权势,骄横跋扈的人;二是贪图钱财,不顾性命者;三是暴饮暴食,饮食无常者;四是病深不早求医者;五是身体虚弱不能服药者;六是相信巫术不相信医道者。

“六不治”体现了扁鹊遵从的:平等、尊重、科学与现实的行医品行。

想想看:2500年后的现代社会,与远古相比有多少改变呢?而短短的100年后的今天,又有什么不同呢?

有人总结道:与远古相比,当今改变的只有“科技”,而恰恰是“科技”让我们认识到:人类只是大自然中的一部分!

在远古,那些曾经想当然地要“改变自然规律”的想法是多么的可笑!以至于不尊重科学者而“不治”!

在现代,目前的现实是:要量力而行!要科学而行!

我要说:疾病的长期控制就等于“治愈”!这就是:临床医学辩证艺术的远古、近古及现代。

5,应该尊重科学

在我的公众号(振刚A+)里,有一篇“治好痛风需要靠自己”的文章,其中的观点不知道你同意与否?

痛风是一个发病机制清楚、治疗原理简单的疾病。按理说,应该是最好治疗的风湿病。然而,现实中就是有不少患者“反复发作”!为什么呢?

这里要说的就是:(特鲁多医生能够做到的)“听从医生建议”和“结合自身经历”这两点!

100年前几乎无药可治的结核病,特鲁多医生仅凭“这两点”就治好了自己得病;而今,发病机制清楚、治疗简单的一些痛风患者居然做不到“这两点”。

由于篇幅所限,就不在这里剖析其原因了...也就同时省略了对发病机制更加复杂的(包括风湿病在内)其它疾病了评论了...

实际上,广大的医务工作者都在辛勤劳动,尤其是中国的义务工作者!医学的研究在不断深入,直到“治愈”某一种疾病的哪一天!

医生与患者的共同目标永远是绝对一致的!

与古代相比,现代医疗更多了一份“规范治疗”的约束、患者更多了一份“知情同意”的权利;然而,特鲁多的名言警示依然现实,扁鹊的“六不治”环境依然残酷...

与古代相比,现代更需要相互理解、更需要法治社会!与古代相比,现代更需要“更新”的科学探索!与古代相比,现代人更应该尊重科学及自然规律...

图示:大自然赋予的生命奥秘!

本文是王振刚版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论