从英国女王跌倒去世谈老年肌少症

新闻报道英国女王几天前还接见新当选首相,突然传来需要医学观察到去世消息,仅仅不到一周时间,可见跌倒对老年人特别是高龄老人的危害之大,联想起近年也因跌倒去世的为国家粮食安全做出卓越贡献的袁隆平院士,更让人唏嘘不已!

目前我国人口老龄化已成为突出的社会问题之一。最新全国人口普查数据显示,截至2020年底,我国60岁及以上老年人口已达2.6402亿,占总人口的18.7%(其中65岁及以上人口为1.9064亿,占13.50%),是全球老年人口最多的国家。随着我国老龄化进程的逐年加剧,老年肌少症应该受到越来越多的关注。

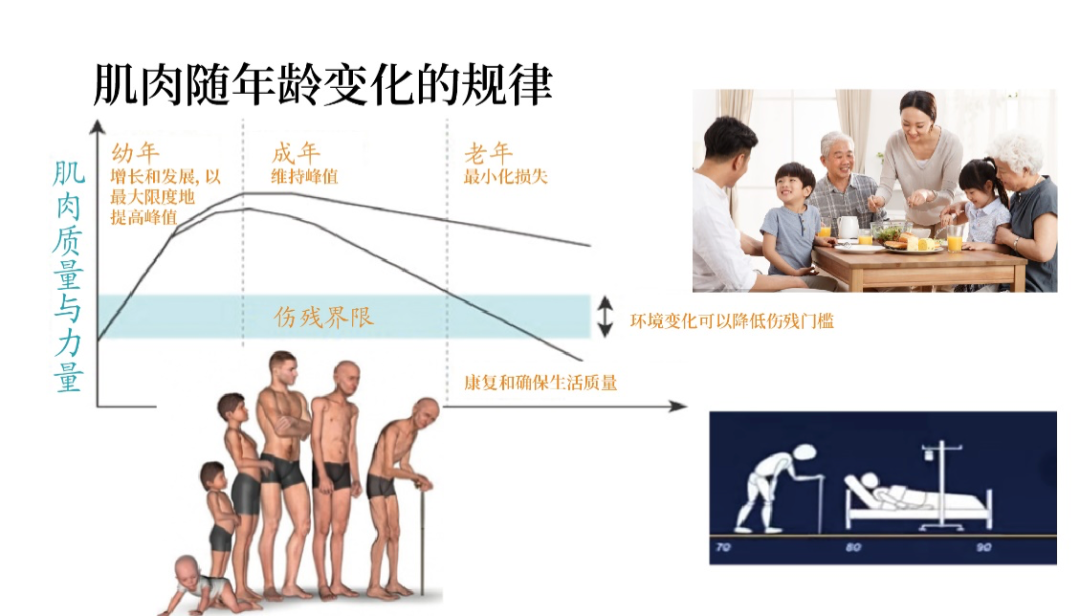

有研究显示,70岁以后肌肉质量每年可减少15%,肌肉萎缩、肌力下降是老年人失能的重要原因,也是许多老年人容易跌倒的根源。因此,“存钱不如存肌肉”,可在年轻时通过加强营养和运动锻炼等方法提高肌肉和骨骼的峰值。老年人预防跌倒要从关注肌少症开始!

肌肉减少症,简称肌少症,定义为与年龄相关的肌肉质量减少,同时还要存在肌肉力量和/或躯体功能下降。肌少症患病率较高、进展隐匿、渐行加重、不良预后严重。研究发现,70岁以上的老年人肌少症患病率约为20%,而80岁以上的老年人可高达50%。年龄越大,肌少症患病率越高,伴随的疾病也越严重。

肌肉是重要的生命器官。从30岁开始,骨骼肌肌量达到峰值,此后每年减少1%-2%,骨骼肌力量每年减少1.5%-3%。肌肉功能下降可能始于35岁左右,50岁后开始加速下降,60岁后进展加剧,75岁后下降速度达到顶峰。

人体骨骼肌具有重要的运动、内分泌和贮备功能,是巨大的氨基酸贮备库,也是心肺功能贮备库,具有重要的调节功能。骨骼肌是瘦组织群的主要组成成分,是维持人体生命健康的重要机体组成,瘦组织群丢失将直接影响患者的健康状况和临床结局;由于骨骼肌是葡萄糖代谢过程中摄取和贮存的重要组织,随着研究的深入,人们发现骨骼肌能够分泌多种“肌肉因子”,调节着其他的远端器官,包括调节葡萄糖、能量和骨代谢,肌肉损失可以诱发与胰岛素抵抗相关的代谢紊乱;骨骼肌衰减降低人体对疾病和创伤的耐受能力,增加并发症,降低生存质量,增加死亡风险。近年一系列研究证实,肌少症与冠心病、慢性心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病、慢性肾脏病、骨关节病等老年病以及肿瘤诊治和预后都有密切关系。因此,肌肉被公认为重要的“生命器官”和“组织器官”。

从预防肌少症上看,“有钱难买老来瘦”的观点是值得商榷和探讨的。因为延缓肌肉的衰减意味着更佳的健康状态,更强的组织修复与抗应激能力。

2021年颁布的《预防老年人肌少症核心信息中国专家共识》,提出了预防老年肌少症的9大核心信息,为肌少症的管理及早期干预提供了科学依据。值得广大医护人员和老年患者及家属认真学习。

1.科学认识肌少症。老年人应科学正确认识肌少症,及时纠正不良生活嗜好,培养良好的生活习惯,进而提高老年人的健康意识。家属以及医护人员应重视肌少症,维护家中老年人健康状态,减少肌少症的发生和发展。

2.早期识别肌少症危险因素。增龄、女性、家族史、营养素摄入不足、少动/制动/卧床、多重用药、慢性疾病和老年综合征等多病共存是肌少症的危险因素。

3.及早筛查及干预肌少症可能人群。肌少症老年人可能出现衰弱、跌倒倾向、行走困难、步态缓慢、四肢纤细和无力等表现,小腿围测量男性<34cm 、女性<33cm时,建议就诊进行肌少症评估。

4.培养良好的运动习惯。老年人要坚持有氧运动、抗阻运动和全身协调运动,如坐位抬腿、静力靠墙蹲及拉弹力带等,以有效改善肌肉质量、力量和躯体功能。此外宜多参加户外活动,增加日晒时间。

5.重视膳食营养,进行适当的营养补充。需常规对老年人进行营养不良风险或营养风险评估,合理膳食,适当增加蛋白质摄入量(建议每天每公斤体重摄入1.2g);应保持适当体重,避免体重过重或过低或波动过大。

6.做好慢病管理。老年人群应定期体检,早期发现和干预导致肌少症的高风险急慢性疾病;诊疗中需根据综合评估结果进行个体化管理,避免出现肌少症。

7.重视非自愿性体重下降。体重近期(半年内)下降超过5%应引起老年人的重视,及时就诊;在疾病诊疗的同时应进行肌少症的评估、诊断和干预。

8.重视和预防跌倒。在老年人群中科普宣传预防跌倒的相关知识。当老年人出现跌倒尤其是反复跌倒时,应进行肌少症、跌倒风险评估,并积极干预以避免造成严重功能下降和身体损害。

9.避免绝对静养。提倡老年人根据身体情况和健康情况坚持适宜的体力活动,如行走、打太极拳等,避免因长期卧床、受伤和术后的绝对静养引起或加重肌少症,特别是有心脑血管疾病的老年人,更应适量活动。

总之,在老龄化日益突出的今天,我们需要更多关注肌少症,早期识别高危人群,积极采取干预措施,并通过合理的营养、运动管理以及健康教育等综合管理措施,有效延缓老年人衰弱进展,预防跌倒、骨折的发生,尽最大可能维持和改善老年人的活动能力,以提高老年人的生活和生命质量。

本文是齐林版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论