三甲

三甲

如何与乙肝“和平共处”?

【科普小课堂】

如何与乙肝“和平共处”?

病人最喜欢问的六大问题

7月28日是诺贝尔奖得主巴鲁克·布隆伯格的生日,为纪念巴鲁克·布隆伯格第一个发现乙肝表面抗原,从2011年起,世界卫生组织将他的生日定为“世界肝炎日”。

肝炎是指由多种原因引起的肝脏炎症的统称,最常见的病因是病毒感染。病毒性肝炎分为甲型、乙型、丙型、丁型、戊型、庚型。在我国,乙型肝炎的比重最大,是重大公共卫生事件。乙型肝炎根据病程的长短可分为急性、慢性两种,后者在临床上最为常见。慢性乙肝患者在全球人群中的占比约为3.5%,其中,我国的慢性乙肝患者约有九千万。

慢性乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒(HBV)连续感染超过六个月,导致肝脏产生不同程度的炎症坏死,甚至可能产生肝纤维化的慢性疾病,同时,它也是一种传染性疾病,主要的传染源是乙型肝炎患者和乙肝病毒携带者。慢性乙肝患者,大部分没有明显症状和体征,如果不经过正确有效地治疗,可能发展为肝硬化,有的甚至转化为肝癌。

乙肝病毒严重威胁着人类健康,怎样才能与之“和平共处”呢?接下来,让我们一起来了解乙肝的一些基本常识吧。

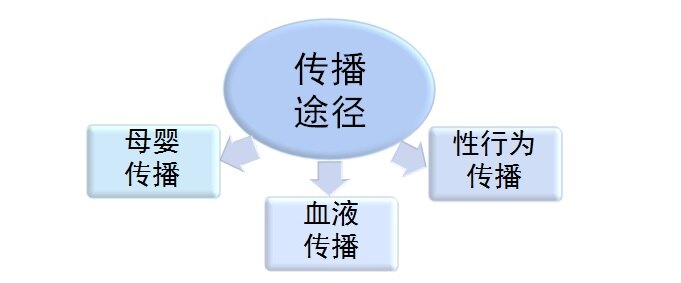

一、乙肝病毒的传播途径主要有哪些?

乙肝病毒的主要有三种传播途径:

第一种是母婴传播。该传播途径为最主要的传播途径,一半以上的乙肝病毒感染通过该途径传播,若孕妇为乙型肝炎患者,在分娩过程中,新生儿接触到母亲的体液和(或)血液,具有传播乙肝病毒的风险。但母婴传播可以通过有效方法加以阻断。

第二种是血液传播,包含皮肤和黏膜上的微小创伤。乙肝病毒可以通过输血、血液制品、破损的皮肤或者黏膜传播,如共用剃须刀或牙具、穿耳洞、纹身、修足,以及医务人员的职业暴露等。

第三种是性行为传播。乙肝病毒可以通过性接触传播,若与感染者发生性行为时无防护措施,其感染乙肝病毒的危险性较高,特别是男男同性性接触者、有多位性伴侣者,其危险性更高。

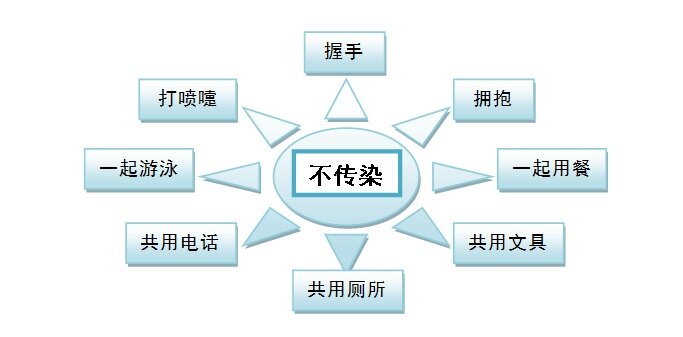

乙肝病毒不通过呼吸道或消化道进行传播。因此,面对乙肝患者不必敬而远之,日常生活、学习和工作接触,如在同一宿舍生活、同一办公室工作、同一教室学习、同一餐厅用餐等接触,无血液暴露时,不会传染乙肝病毒。

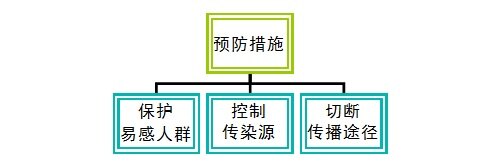

二、如何预防感染乙肝病毒?

预防感染乙肝病毒的措施主要有以下三种:

(1)保护易感人群:预防乙肝病毒感染,接种相应的疫苗是保护易感人群最有效的措施,乙型肝炎疫苗的接种对象,主要有新生儿、婴幼儿、15岁以下未免疫人群及高危人群等。

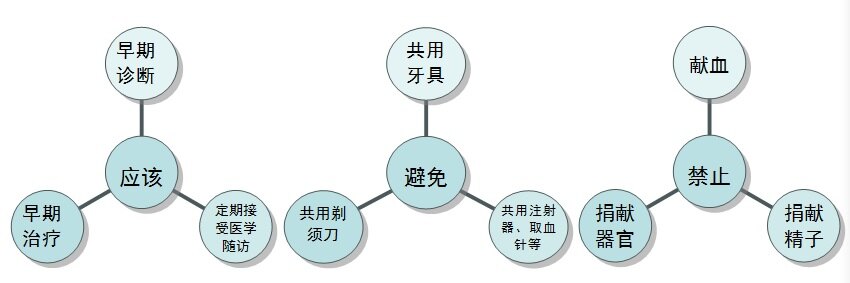

(2)控制传染源:乙肝感染者应该早期诊断、早期治疗,并定期接受医学随访;避免与他人共用剃须刀、共用牙具、共用取血针或注射器等;禁止献血、捐献精子和捐献器官等。

(3)切断传播途径:医疗机构大力推广安全注射。加强对食品药品行业及各类学校的卫生监管。公共场所的器具,如理发、刮脸、纹身和修脚等器具应严格消毒。若性伴侣的健康状况不明时,应采用安全套或接种乙肝疫苗,以预防乙肝病毒感染。

三、抗乙肝病毒的药物主要有哪些?

目前,治疗慢性乙型肝炎的总体目标是抑制病毒复制、减轻并发症,进而改善患者生命质量。慢性乙肝的主要治疗药物包括抗病毒药物、保肝药物、抗炎药物、抗氧化药物、抗纤维化药物和免疫调节药物等,其中,抗病毒治疗药物起关键作用。

抗乙肝病毒药物主要有两类:

(1)核苷类药物(NAs)

核苷类药物均为口服药,通过抑制病毒复制而发挥治疗作用。应用这类药物抗病毒治疗时,应选择不容易产生耐药的药物,同时密切监测HBV DNA水平。如果发生耐药,应尽早给予挽救治疗,否则可能引起病情急剧反弹,有的甚至可能出现肝功能失代偿、急性肝功能衰竭或者死亡。

目前我国市场上的核苷类药物主要包括拉米夫定、恩替卡韦、替比夫定、阿德福韦酯、替诺福韦酯、丙酚替诺福韦和艾米替诺福韦。其中,艾米替诺福韦是我国首个原研口服抗乙肝病毒药物,2021年批准上市。根据慢乙肝防治指南(2019年),初治患者应首选强效低耐药,包括恩替卡韦、替诺福韦酯、富马酸丙酚替诺福韦。艾米替诺福韦与进口的替诺福韦类药物比较,疗效相当,骨肾安全性更好,成为治疗慢性乙肝的新选择。

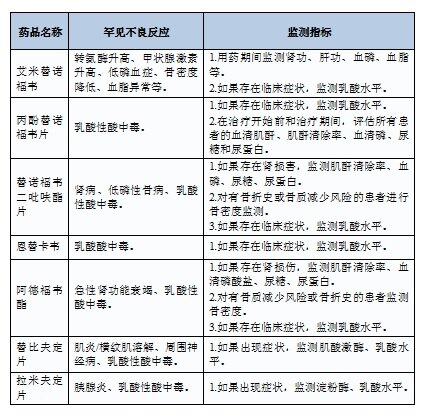

核苷类药物在临床应用中,总体安全性良好,但仍有罕见的严重不良反应发生,用药期间需要监测以下指标:

(2)干扰素类药物(IFN)

干扰素类包括普通干扰素-α(INF-α)和聚乙二醇干扰素-α(Peg IFN-α)。

聚乙二醇干扰素-α抗病毒效果比普通的干扰素-α(INF-α)好,该药物为长效制剂,每周仅需给药一次,疗程1年。常用的聚乙二醇干扰素-α主要有两种:聚乙二醇干扰素α-2a、聚乙二醇干扰素α-2b。

在核苷类药物治疗慢性乙肝的患者中,符合条件的优势人群,联合使用聚乙二醇干扰素-α(Peg IFN-α)治疗,部分患者可获得临床治愈。另外,聚乙二醇干扰素-α(Peg IFN-α)可以进一步降低乙肝病毒引发的肝细胞癌(HCC)的发生率。

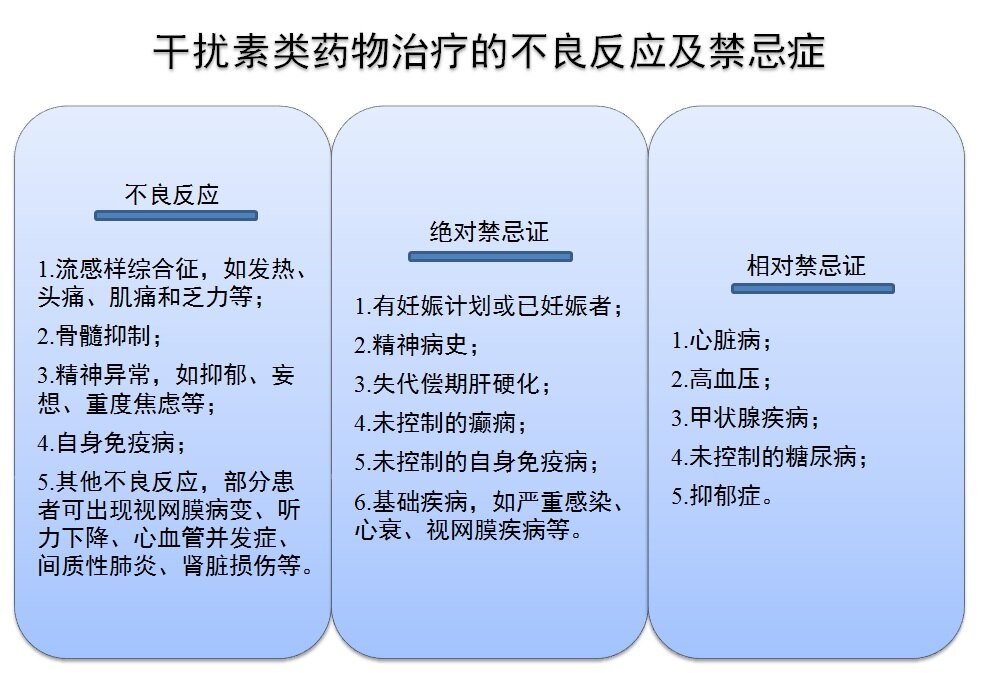

但是,干扰素类药物需皮下注射,使用不便,并且不良反应较多。不良反应及禁忌症如下:

四、怎样有效阻断乙肝母婴传播?

有效阻断乙肝病毒母婴传播,需要对感染乙肝病毒的育龄期女性,在孕前、孕期和产后进行全程系统管理和评估。其中,婴儿的联合免疫能有效增加母婴阻断成功率;孕妇的抗病毒治疗与其相结合,母婴阻断成功率得到进一步提高。

(1)婴儿乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗联合免疫。孕妇乙肝病毒表面抗原(HBsAg)阳性时,其新生儿在出生后12h内注射乙肝免疫球蛋白(HBIG)获得被动免疫,同时,在出生后12h内、1月和6月龄分别接种第1针、第2针和第3针乙肝疫苗获得主动免疫。通过婴儿乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗联合免疫,可以有效增加母婴阻断成功率。

(2)高病毒载量孕妇抗病毒治疗。孕早中期,若孕妇的情况稳定,可随访至孕中晚期再进行抗病毒治疗。若孕妇的HBV DNA水平>2×105 IU/ml 或乙肝病毒e抗原(HbeAg)阳性时,在妊娠28~32周,开始口服抗病毒药物以预防母婴传播,抗病毒药物首选不易产生耐药的替诺福韦酯(TDF)。高病毒载量孕妇进行抗病毒治疗与婴儿进行联合免疫相结合,乙肝病毒母婴阻断成功率得到进一步提高。

五、乙肝患者为什么需要定期复诊?

由于慢性乙肝病情复杂多变,因此,确诊后患者需要定期复诊和接受医学随访,有助于监测疾病进展、观察治疗效果、识别并发症或者早期发现肝细胞癌等。

在医生的指导下密切监测,患者出现疗效不佳、副作用、耐药或者有生育需求等情况,及时与医生进行沟通,确定下一步的治疗方案。

患者不能自行用药、换药或停药。没有专业的治疗,可能会造成浪费、加重病情、增加病毒的耐药性等,给后期的治疗带来困难。

六、生活中有哪些注意事项?

(1)慢性乙型肝炎患者应适度运动,注意休息,树立正确的疾病观念,树立治愈的信心。

(2)乙肝患者应戒酒,酒精是靠肝脏进行分解,过多的摄入酒精,会加重肝脏的负担,长期饮酒给肝脏带来不同程度的损伤,不利于病情的恢复。

(3)乙肝患者适当进食高蛋白、高维生素且易消化的食物,调整饮食结构,注意膳食平衡,多食新鲜蔬果。

(4)家人和朋友多一些陪伴,不应疏远、孤立甚至歧视慢性乙肝患者,正常生活在一起并不传染。

温馨提醒

文章作者:程瑶 副主任医师,周世毅 主管药师

门诊时间:周四下午

咨询地点:重庆医科大学附属第二医院江南院区肝胆外科门诊二楼221诊室

医院地址:重庆市南岸区天文大道288号

个人网站:https://chengtieyao.haodf.com/

本文是程瑶版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论