三甲

三甲

不吃早餐容易生癌?78%患者确诊时已是晚期

有种说法长期不吃早餐容易生胆囊癌,其实两者并无必然联系,不过长时间空腹,胆囊胆汁储存过久,容易增加胆囊结石、息肉、慢性炎症风险,有进一步诱发其他疾病的可能。事实上,胆囊慢性疾病最终发展为胆囊癌的比例很小,不过反过来讲,绝大多数胆囊癌患者都有胆囊慢性病史。胆囊癌是胆道系统常见恶性肿瘤,发病隐匿且进展迅猛,78%患者确诊已是晚期,治疗效果有限,5年生存率不足10%,令人闻之胆寒。

胆囊结石、息肉不可掉以轻心

早诊早治是提升胆囊癌患者预后的关键。然而,目前尚无胆囊癌的明确致病原因。一般认为胆囊结石、息肉、慢性炎症等是胆囊癌的诱发因素,此类人群应当及时就诊、按需治疗、定期随访以降低诱发胆囊癌的风险。

发现胆囊癌并不难,B超就可实现,肿瘤标志物CA19-9和CEA、腹部增强CT或磁共振、PET-CT能够比较准确的诊断胆囊癌,且可以对胆囊肿块大小、周围侵犯程度及淋巴结转移情况等进行评估。但很多患者在出现症状后才到医院检查,失去早期治疗的机会。

在此我们呼吁:健康意识不可放松,定期体检很有必要。特别是对于有胆囊慢性病史的人群更应当定期随访,发现异常切不可马虎大意、任其发展。早期有根治性切除机会的患者,配合术后辅助治疗,术后中位生存时间约40个月,5年生存率约25%。对于错失了手术机会的患者是否就意味着无路可走?这篇科普短文或许会为正在寻求治疗方案的晚期胆囊癌患者打开希望之门。

既往临床研究为晚期胆囊癌患者带来曙光

近20年来国内外对晚期胆囊癌治疗的研究和临床实践从未止步。从最初的GP方案两药化疗,到后来GEMOX方案两药化疗,再到化疗联合靶向治疗、化疗联合免疫治疗、靶向治疗联合免疫治疗等联合用药方案。日就月将,精进不休,不断更新完善晚期胆囊癌的治疗方案。

对临床治疗的持续探索,一方面反映了胆囊癌本身恶性程度高,个体差异大,没有一个方案能解决所有问题;另一方面,也反映出新药物新方案越来越多,效果也越来越好。随着研究的深入和临床实践的进步,目前晚期胆囊癌治疗有效率从最初不足20%、生存时间约4个月,到现在有效率30%左右,生存时间约11个月。研究成果虽进展缓慢,但疗效的提升让患者和医生都看到了希望!

复旦肿瘤“四药方案”明显提升晚期胆囊癌疗效

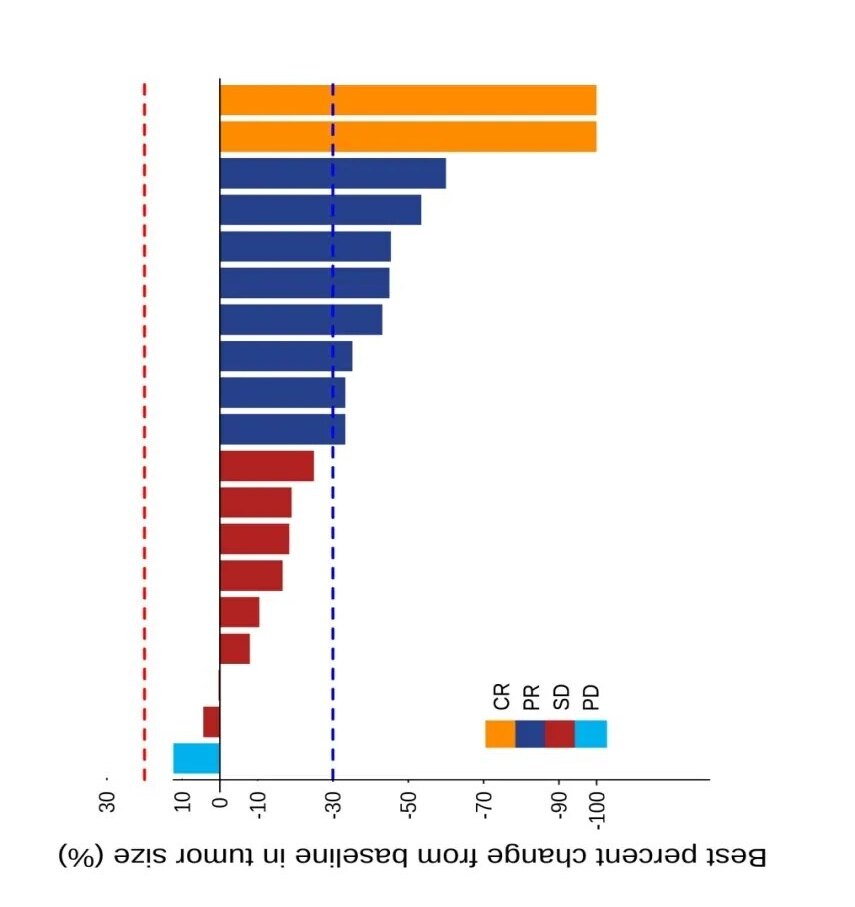

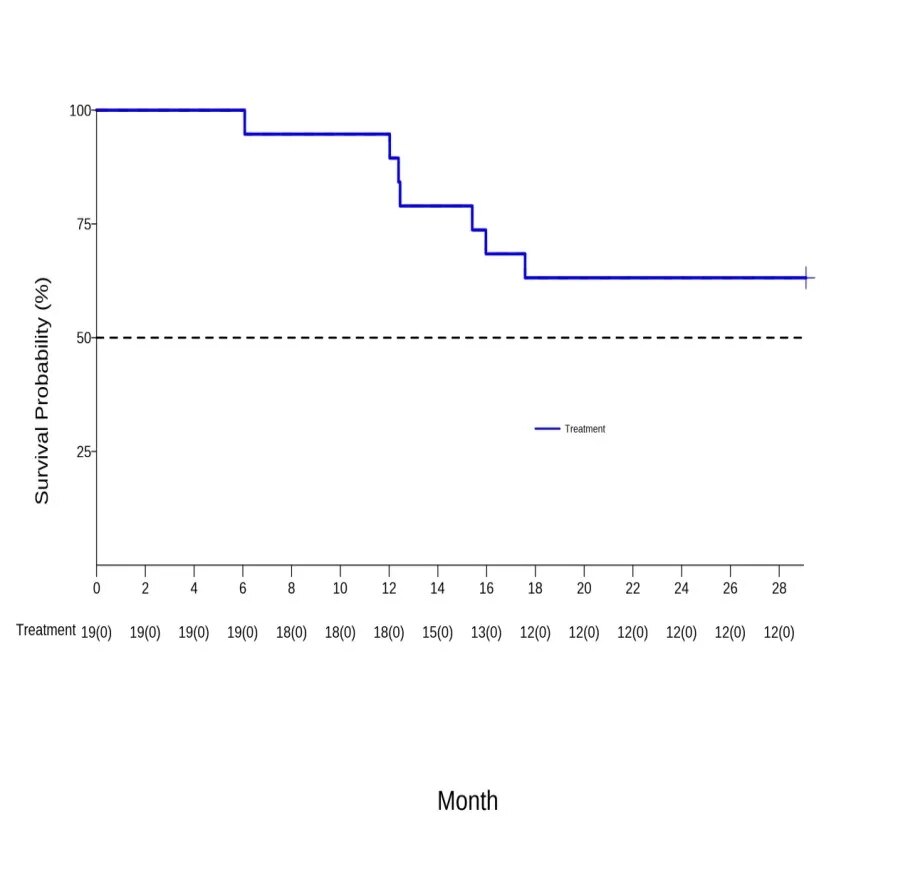

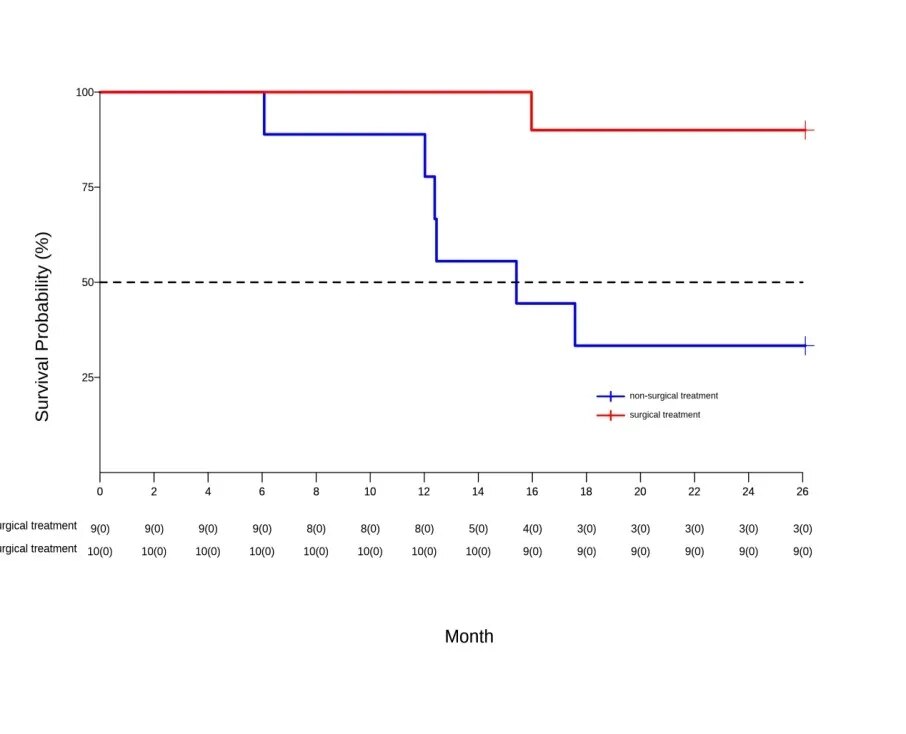

肝脏外科在王鲁教授带领下,自2019年起对晚期胆囊癌的治疗也开展了自己的临床研究。数据表明,采用“四药方案”(吉西他滨、白蛋白紫杉醇、PD-1单抗、VEGF单抗)治疗的晚期胆囊癌,有效率达84.2%,大多数患者的肿瘤得到控制和缩小(图1);最佳疗效病例至今存活,已超40个月;中位无进展生存12.5个月,12个月生存率94.7%(图2);令我们惊喜的是,52%的病例转化成功,获得根治机会,进行了胆囊癌根治术,大幅提升疗效(图3)。副反应方面,相较一线获批的三药方案(吉西他滨、顺铂、白蛋白紫杉醇)血液学毒性和相关并发症明显减少,回顾性数据中无一例因副反应终止治疗。

图1

图2

图3

“四药方案”的疗效使人眼前一亮,但仍需进一步完善。首先统计数据是回顾性的,相较前瞻性研究证据级别不是最高;其次纳入病例名额有限,存在一定的偏倚。晚期胆囊癌肿瘤生物学行为差、个体异质性强,现阶段可选治疗方案并不多,联合用药是前提、合理搭配是核心、周期间隔及疗效评估是关键。不是所有患者都能从中获益,具体情况还是需要医生个别把关。

“四药方案”研究再次启动,希望之门正式开启

近期,肝脏外科晚期胆囊癌“四药方案”临床研究再次启动,供患者选择。对于初筛符合条件的患者,可参加“达伯舒联合艾瑞妥联合AG方案一线治疗初始不可切除胆囊癌的II期临床研究”(项目编号:GWK-2022-08)。在患者签署知情同意书后会进行入组前筛查,这其中主要包括:病理学诊断,既往未接受过其他方案治疗,临床评估预期生存大于3个月等。

患者入组意味着接受目前理论及临床实践验证的较好的治疗方案;治疗过程中的随访、副反应处理、疗效评估会更加及时有效;此外,可享受靶向药物及免疫治疗药物费用减半等研究政策。方案所涉及四种药物均已临床使用多年,基于前期不同药物搭配,分析了疗效差异和副反应而选择,疗效和安全性均有充分的理论数据及临床实践保障;通过本院伦理委员会的审查批准,治疗过程中接受机构的严格监督,相较非前瞻性临床研究更加严谨规范。

有需要帮助的晚期胆囊癌患者,可预约门诊或线上进一步咨询。

本文是王苗版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论