三甲

三甲

既然都要得新冠,为什么非要打疫苗?

2022.12.7,广州市召开最后一次疫情防控主题会,指出后续的新闻发布会将转向经济生活、常态化的发布会。

2022.12.8,疫情防控新十条发布,指出应科学精准划分风险区域,不得采取任何形式的临时封控,除高风险人员外,其余人员核酸检查愿检尽检。

从“应检尽检”到“愿检尽检”,一字之差体现出国家防疫政策的巨大调整。

毫无疑问,后疫情时代已然来临,从此以后,新冠与我们每个人的距离将会比想象中还要密切。

面对不断变异的毒株,面对越来越强的传播能力,如果绝大多数的我们都免不了感染新冠病毒,那我们接种疫苗的目的到底是什么?

希望看完这个帖子,能一定程度回答您心中的疑惑。

接种疫苗的目的是什么?

在回答这个问题之前,我们先了解一下新冠病毒感染人体的简化过程。

当新冠病毒侵入人体后,他们首先会逃避人体免疫系统的监视,让免疫细胞无法识别并消灭他们,随后会迅速通过病毒表面的“刺突蛋白”吸附于宿主细胞表面,并快速穿透细胞膜进入细胞,在细胞中开启无限复制模式,直至细胞破溃,大量新生病毒释放入血,最终导致引起毒血症状和多个脏器的功能障碍。

这种情况下,如果免疫系统能在病毒进入人体之初,就主动识别并杀灭病毒,那它们的危害就会小很多。

而这,就是开发疫苗的基本逻辑。

所谓新冠疫苗,其本质是一种无害的生物制剂,却同时携带着和病毒高度相似的身份标识(比如类刺突蛋白)。

它们一旦进入人体,就像在体内进行了一次大规模的针对病毒的军事演习,在这个过程当中,人体免疫系统会产生很多能够有效识别病毒抗原的特异性抗体,并具备记忆功能,从而持久免疫。

而在将来的某一天,一旦有携带同种身份标志的病毒入侵,身体将会第一时间作出反应,将病毒彻底地扼杀于襁褓当中。

所以,接种疫苗的目的,是获取一种有效的血清学抗体保护。

2021年6月,在<Nature Medicine>上发表的一项研究分析了现在市面上广泛使用的七种疫苗,并指出由疫苗接种导致的血清学抗体保护,将有助于降低感染率,同时降低重症风险。

而且,这种保护效能是和抗体表达水平密切相关的,简单来说,抗体越多,保护力就越强。

或许有人会问,新冠病毒不是在不断演进吗?那针对演进之初构建的新冠疫苗还能对演进后的新冠病毒产生作用吗?

没错,相比疫情爆发初始的新冠病毒,奥密克戎(Omicron)的刺突蛋白已经发生了至少30处的突变。

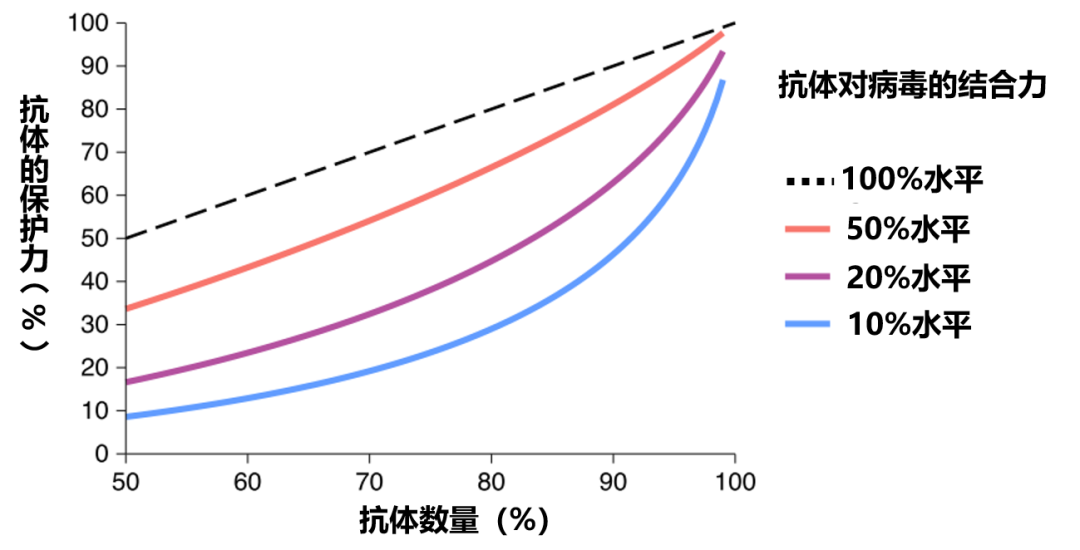

面对这些差异,患者血液中由原疫苗诱导的保护性抗体确实会因为对目标蛋白的变异而出现结合力下降,最终导致对病毒的中和效能下降。

但他们依然可以发挥对机体的保护作用。

上图体现的就是,面对原始和变异的病毒毒株,抗体结合力在100%,50%,20%以及10%水平下,对机体的保护力。

可以看出,即便因为毒株变异导致抗体对毒株结合力下降,但只要体内具备足够数量的有效抗体,便依然可以起到良好的保护作用,即降低感染率,降低重症率。

而目前国家制定的疫苗接种方案,就是为了保证机体具备足够数量的有效抗体。只有足量、足疗程的三次疫苗接种,才足以诱导机体产生足够数量且稳定的有效抗体,从而有效地抵御新冠病毒感染带来的风险。

接种完三针疫苗就不怕奥密克戎了么?

2022年12月,<Emerging Microbes & Infections>最新出炉了一项研究,针对分析了接种三针国内灭活疫苗对奥密克戎的保护作用,极具参考价值。

研究开展于首都医科大学附属北京佑安医院,研究者选取了200名在他们医院完整接种三针灭活疫苗的健康成年人(平均年龄26.1岁),并在第三针疫苗接种后2个月搜集血清样本。

随后,研究者基于初代新冠病毒、Delta病毒以及最新的奥密克戎病毒结构,构建了相应的病毒假体,并以病毒假体感染血清,同时观察血清抗体对病毒假体的中和效力。

结果显示,针对初代、Delta以及奥密克戎病毒假体,完整的三剂灭活疫苗接种带来的血清抗体可以分别实现99.5%、98.5%和95.5%的中和效力。

这说明两个问题。

首先,随着病毒演进、结构改变,确实带来了抗体结合力的下降。其体现在研究中的就是,血清抗体对病毒假体的中和效能,在初代最高,而在奥密克戎最低。

其次,三针灭活疫苗的接种所诱导的抗体,确实可以有效保护机体免受新冠病毒危害。即便在最新出现的奥密克戎,即便其刺突蛋白已经出现了和初代病毒高达32处的不同变异,三针疫苗所诱导的抗体依然可以有效中和约95.5%的病毒假体。

面对疫情大传播,有没有经验可循?

毫无疑问,随着12月开始的一轮轮解封政策,未来的2-3月,我们面临的将是大规模的疫情传播。

无形之中,一种莫名的恐慌情绪在空气中弥漫。

我们应该怎么办?看着已经被新冠疫情席卷过的世界各地,我们到底应该参考谁的治疗数据?又到底应该学习谁的治疗经验?

香港。

一方面,香港与我们同宗同源;

一方面,香港也接种国内灭活新冠疫苗;

另一方面,今年的香港也刚刚经受过奥密克戎的肆虐。

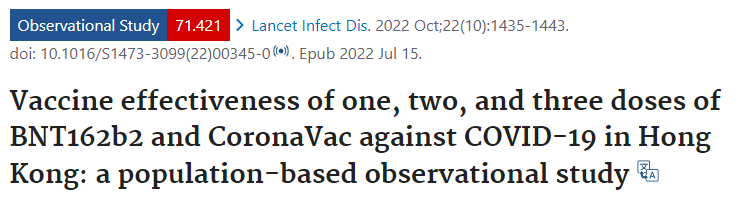

带着这个思路,我找到了这项官方发表数据,即2022年10月发表在<The Lancet Infectious Diseases>上的一项研究。

研究统计香港本土的奥密克戎防疫数据,基于感染后患者的症状的严重程度,将其分为轻中度、重度/致命、死亡三个等级,级别越高,症状越重,危害越明显。

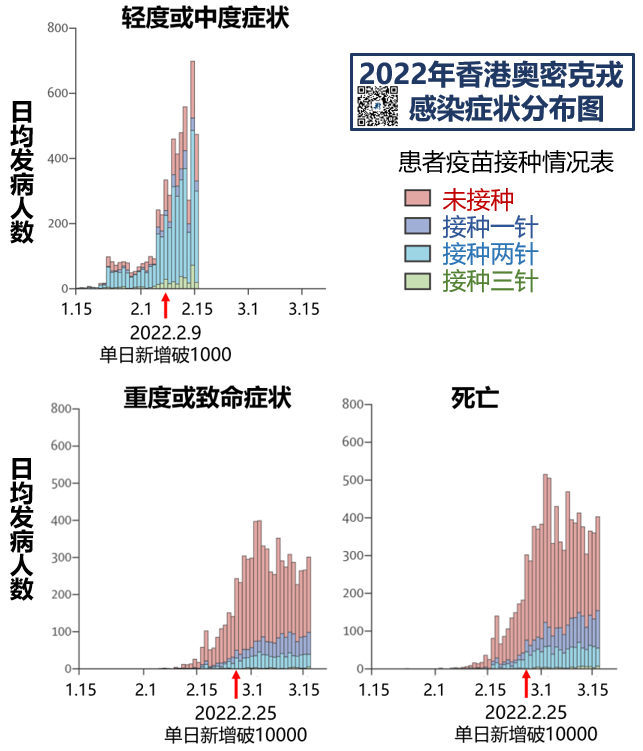

基于具体的数据,我们不难发现几个现象:

第一、奥密克戎肆虐早期,基本不见重症及死亡病例

这里有两个时间节点,2022年2月9日单日新增破1000、2022年2月25日单日新增破10000。

可以看到,在早期阶段,奥密克戎还未能实现明显传播,此时就算感染,即便有症状,也多是轻中度。反映在下图中的,就是2022.2.15之前的有症状感染患者,轻中度占据绝对比重;

相反,到了真正肆虐以后,奥密克戎感染突破临界值,此时感染奥密克戎,一旦出现症状则多数较重,甚至可能危及生命。反映在下图中的,就是2022.2.15以后的感染症状,重度、死亡比例占据绝对比重。

二、接种疫苗次数越多,发生奥密克戎重症感染的风险越低

如上图所言,研究入组奥密克戎感染者中,有症状者21307例,其中轻中度5566例、重度/致命8875例、死亡6866例。

在重度/致命者群体中,未接种疫苗比例72.3%,接种一针疫苗比例14.3%,接种两针疫苗比例12.5%,接种三针疫苗比例0.9%;

在死亡群体中,未接种疫苗比例75.8%,接种一针疫苗比例12.7%,接种两针疫苗比例10.8%,接种三针疫苗比例0.6%。

接种疫苗次数越多,发生奥密克戎重症感染的风险越低,一旦完整接种三针灭活疫苗,出现重症感染的风险将直降99%以上。

国内疫情传播将越来越快,感染人数将越来越多,何时突破那个临界口尚未可知。

但是可以确信的是,足量、足疗程接种完三针疫苗,是保障人民群众免受奥密克戎冲击,从而安全上岸的最重要手段。

奥密克戎的重点危害人群

还是拿香港举例子。

2022年4月,美国疾控中心官方杂志<Morbidity and Mortality Weekly Report>刊载了一篇述评,再次分析了香港在2022年1月6日到2022年3月21日期间,因感染奥密克戎而导致的死亡病例。

数据显示,这段时间发生的奥密克戎感染相关死亡病例5906例,其中4118例(70%)发生在未接种疫苗患者中,5655例(96%)发生在年龄≥60岁以上人群中。

奥密克戎明显更加偏爱老年人。

一方面,老年人群基础疾病较多,因此更容易在奥密克戎感染中出现严重并发症,甚至死亡。

另一方面,老年人群未接种疫苗的比例较多,致使其更容易受到奥密克戎的侵害。

基于香港2021年12月23号疫苗接种数据,全港人群中有33%没有接受新冠疫苗接种,而这个比例在≥60岁人群是48%,在≥80岁人群是80%。

通过分析显示,相比未接种疫苗群体,接种疫苗≥2次患者,其相关死亡风险将显著降低97%;

即便在≥60岁人群中,相比未接种疫苗群体,接种疫苗≥2次的患者,其相关死亡风险也能显著降低95%。

可见接种疫苗依然是高龄人群应对奥密克戎最有效的防御手段,越是高龄,越建议完成全程、足量、三针疫苗接种。

写在最后

2022.12.8,在新十条发布当天,饶毅教授在个人微信公众号“饶议科学”发表文章,自爆感染新冠。

作为首都医科大学的校长,饶教授毫无疑问比绝大多数的我们有着更为专业的防疫指导。

这种情况下,如果连他都能阳,那普通人的感染风险只能是更高。

所以,合理掌握科学方法,实现有效个人防护,在这山雨欲来风满楼的防疫背景下,则显得尤为重要。

在过去的三年,国家一直把我们保护得很好。

在这个战火纷飞、疫情肆虐的时代中,我们居然还能以一种绝对安全的方式,近距离地观察着周围的一切变化。

尤其在2022年初香港疫情爆发之后,尾随着大量数据的不断披露,我们比过去的任何时间,都更了解奥密克戎,也更清楚应该如何去应对它。

当我们用口罩构建物理屏障,用疫苗构建免疫长城,就没什么能打败我们。

现在回到最初的那个问题:既然都要得新冠,为什么非要打疫苗?

因为它可以减少病毒的毒力,最大程度地降低严重并发症的发生率,让我们在感染后依然可以正常的生活。

下面这张照片,我觉得很应景,特地放出来,还起了个名字,叫疫情过后一群羊。

其中但凡还能矗立在那不为所动的,那应该都打过疫苗。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论