三甲

三甲

三年追凶终擒早癌

文章摘要:通过一个病例,介绍了早期食管癌的诊断和治疗过程,强调了定期复查的重要性。

三年前的一个周末,我像往常一样,正在进行胃肠镜检查,一位六十七岁男性病人,没有任何不适,只是因周围有人患胃癌,自己感到害怕,由家人陪同过来接受胃镜体检。

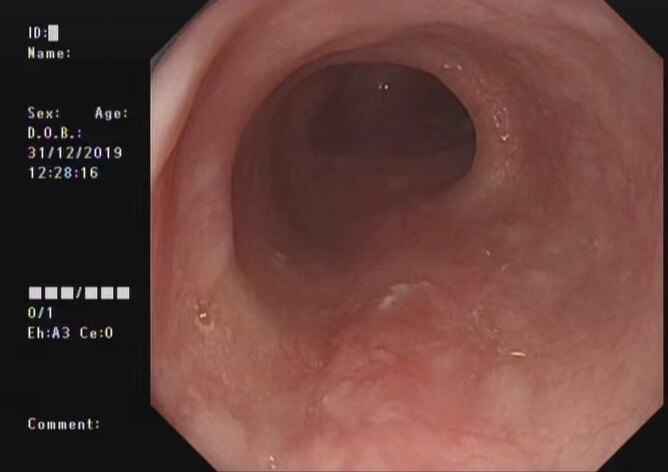

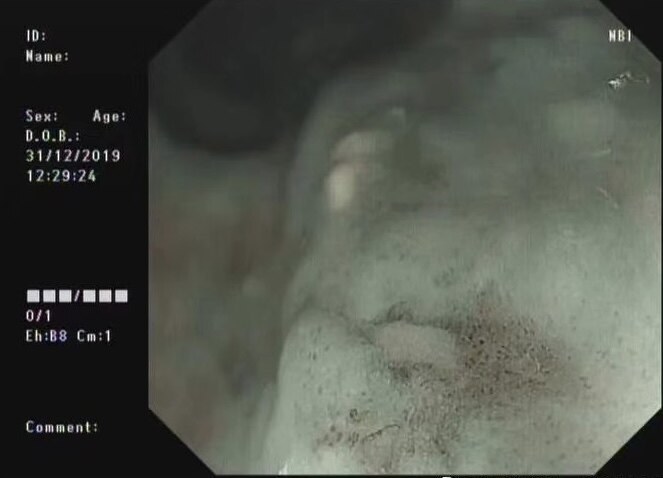

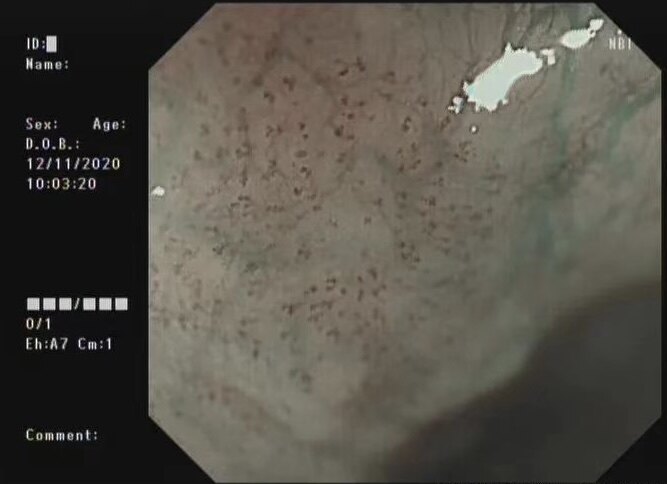

麻醉达成后,我拿起胃镜认真检查,当胃镜进入食管中段的时候,发现局部粘膜呈现潮红的颜色,再仔细观察,这片潮红似乎还有边界,并且病变边缘不规则,呈蚕食状改变,我马上提高了警惕,这会不会是早期食管癌?立即改用胃镜电子染色模式(NBI)观察,发现病变区域呈现茶褐色改变,再加上放大细看,有增粗的IPCL(微血管改变),根据这些特征,考虑这个病变不排除早癌!为了确认我的诊断,我用活检钳取下了一片组织,送到病理科去做切片检查。两天后结果出来了,提示低级别上皮内瘤变。这低级别上皮内瘤变,就相当于是一只脚跨进了癌症的门槛!但是,考虑到患者年龄大,建议口服药物,按照诊断治疗指南,也可以选择定期随访,所以,我给患者提出了6个月到1年跟踪随访胃镜的方案。

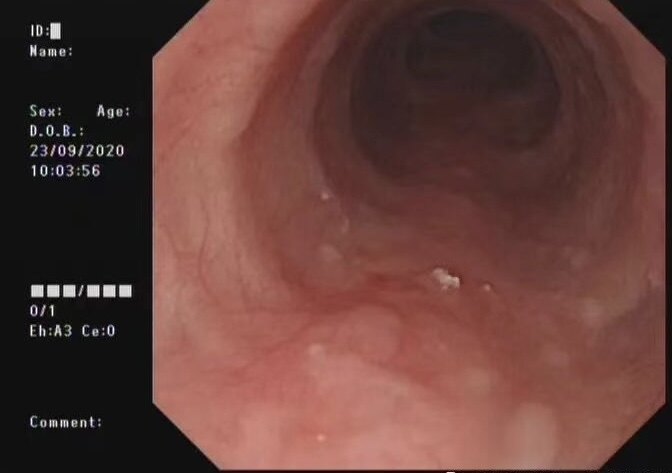

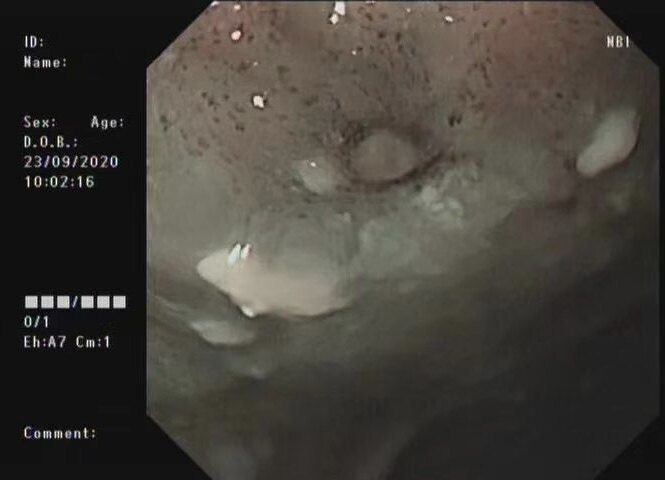

第一次胃镜检查,我们就像是抓住了狐狸的尾巴!绝对不能让狡猾的狐狸再溜掉!三年的时间,我们一共做了四次胃镜检查,每一次胃镜,都可以看到这个病变!它没有消失(如果消失了,就是普通炎症)而是慢慢地在变化。两天前第四次复查 ,在病变处还发现了表面角化白斑敷着,继续电子染色(NBI)观察,病变区域茶褐色改变更明显,放大细看,IPCL扩张、扭曲、成攀状(微血管改变),再次活检,病理提示高级别上皮内瘤变。这就符合早癌也具备了内镜下治疗的指征。

经与病人及家属充分沟通,把手术会出现的风险和并发症都和病人讲清楚,患者及家属选择通过胃镜剥离病变。为了谨慎起见,术前我们还给患者做了超声内镜+胸部CT+增强扫描检查,未见病变浸润表现,也没有周围和远处的淋巴结转移。

再接着,我们给患者做了ESD手术,就是插入胃镜,找到病变区域,再用碘溶液染色,确认病变区域,使用高频电做标记,注射针在粘膜下层注射生理盐水果糖注射液,让病变区域粘膜和固有肌层分离,最后使用专业电刀,把癌变区域完整的,像是去掉墙皮污染一样,把这片早癌完完整整地切除干净,患者的食管完整被保留了下来,剩余,我们只需要安排患者定期复查即可。

通过这个病例,大家理解了吗?早期食管癌,基本没有症状;定期复查有多么重要。当我拿起胃镜的时候,不能放过每一处粘膜。观察需要做到6点:1.颜色,2.隆起和凹陷,3.粘膜光泽度,4.运动,5.微血管改变,6.腺管开口形态。这个患者病变处粘膜颜色红,光泽度差是特点。还需要做到:1.进退都要看,2.远近相结合,3.反复冲洗净,4.充气加吸气,5.白光是基础,6.染色勿忘记!

总之,我们作为医生,必须有一颗发现早癌的心,我们应该是用“心”做镜子,而不仅仅是用技术做镜子!发现一个早癌,可以挽救一个生命,拯救几个家族!

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论