三甲

三甲

儿童过敏性鼻炎怎么破,看看指南怎么说~

文章摘要:本文介绍了儿童变应性鼻炎的流行病学、发病机制、诊断和治疗等方面的内容,旨在促进儿童AR的规范化诊断和治疗。

变应性鼻炎(AR)是特应性个体暴露于过敏原(变应原)后主要由免疫球蛋白E(IgE)介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。近年来儿童AR患病率明显上升,严重影响患儿的生活质量,造成了很大的疾病负担。本刊于2011年发表了《儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南(2010年,重庆)》,对提高儿童AR的认识、规范临床诊疗发挥了较大的作用。随着研究的不断发展,对儿童AR的认识也在不断深入,为进一步满足临床工作的需要,本刊编委会组织专家对该指南进行了大幅度修订,新增了流行病学、发病机制、鉴别诊断等内容,在治疗方面为临床医生提供了更多高质量的循证医学证据,旨在促进儿童AR的规范化诊断和治疗。本指南适用于2~18岁的AR患者。

02

流行病学

儿童AR、变应性哮喘(本文简称哮喘)等变态反应性疾病患病率的迅速增加引起了全球的关注。国际儿童哮喘和变态反应研究显示:AR自报患病率在6~7岁儿童中平均为8.5%,在13~14岁儿童中平均为14.6%,不同国家和地区之间存在显著差异。我国部分地区的流行病学研究显示,儿童AR自报患病率为18.10%~49.68%,确诊患病率为10.80%~21.09%,并呈增长趋势。

AR的发病与环境因素直接相关,不同地区的过敏原也有所不同。我国各地区环境因素、气候因素及经济水平等差距较大,吸入过敏原的构成差异明显。现有国内儿童AR过敏原谱的研究多为单中心报道,较为分散,缺少全国性数据。新近的临床资料显示,不同年龄段和性别的儿童过敏原阳性率存在差异。北京地区儿童常见吸入过敏原为尘螨、真菌、杂草花粉和动物毛等;北方(西北和东北)地区主要过敏原为杂草花粉;南方(华东、华中和华南)地区过敏原以粉尘螨和屋尘螨为主。近年来,饲养宠物导致儿童对猫毛和狗毛过敏、以及某些食物过敏原与花粉过敏原之间存在交叉抗原性的问题也受到关注。与生活在城市的儿童相比,生活在农村或农场的儿童AR发生率较低,这与过敏原的暴露及环境中的内毒素水平密切相关。AR的遗传特征较为明显,父母罹患变应性疾病会增加儿童AR的发病风险。

我国在儿童AR卫生经济学方面还无相关研究数据。在美国,儿童AR导致的直接和间接费用每年约为248亿美元。一份来自韩国国家健康保险局的报告显示,18岁以下儿童每年接受AR治疗的医疗费用在10年间从5 000万美元增加到1.317亿美元。随着变态反应进程,各种伴随疾病的患病率也有相应变化,导致AR医疗花费不仅有直接费用,还包括合并哮喘和鼻窦炎等疾病的进一步经济负担。

03

发病机制

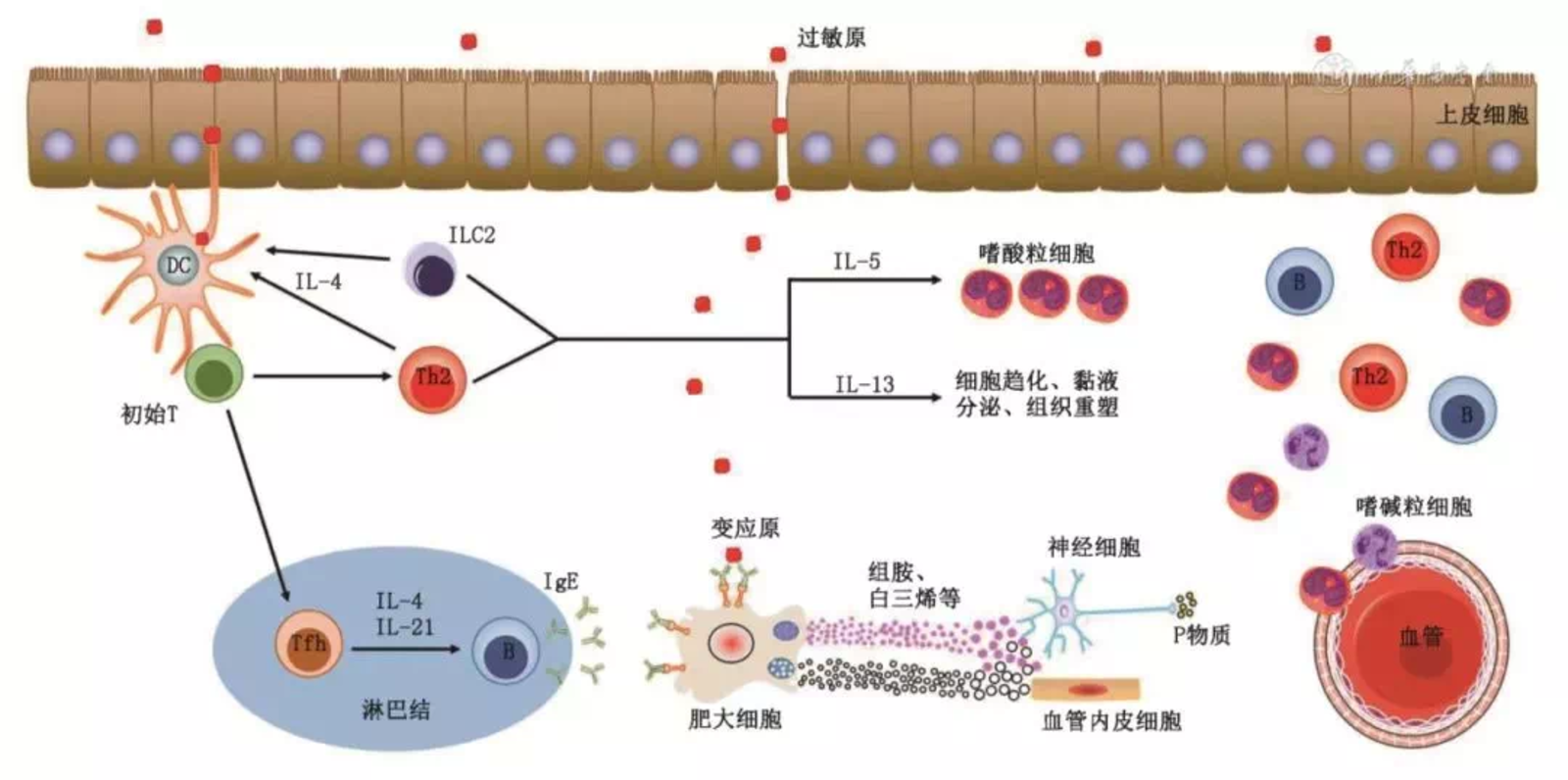

儿童与成人AR发病的免疫病理学机制基本相同,主要是吸入过敏原在鼻腔黏膜局部引发的由IgE介导的Ⅰ型变态反应(图1)。当特应性个体暴露于吸入过敏原时,过敏原在鼻黏膜局部被树突状细胞捕获和处理后,提呈给次级淋巴器官的初始T细胞,分化为2型滤泡辅助型T细胞(Tfh2细胞)或2型辅助性T细胞(Th2细胞)。其中Tfh2细胞在淋巴滤泡产生白细胞介素(IL)-4和IL-13,诱导B细胞发生抗体类别转换,产生过敏原特异性IgE(sIgE)。sIgE通过循环系统到达鼻黏膜,与局部肥大细胞和嗜碱粒细胞表面的高亲和力受体(FcεRI)结合,使机体处于致敏状态。当致敏机体再次暴露于同一过敏原时,过敏原与锚定在肥大细胞和嗜碱粒细胞表面的sIgE结合,导致细胞脱颗粒释放组胺、白三烯和血小板活化因子等炎性介质,诱发包括血管扩张与通透性增加、血管内容物渗出、黏液产生、感觉神经刺激及炎性细胞向鼻黏膜局部趋化聚集等一系列的病理反应,引起AR临床症状。

图1 变应性鼻炎发病机制模式图 B为B细胞;DC为树突状细胞;IL为白细胞介素;ILC2为Ⅱ型固有淋巴细胞;IgE为免疫球蛋白E;T为CD4+T细胞;Tfh为滤泡辅助性T细胞;Th2为2型辅助性T细胞(姚银、刘争作图)

研究显示,除上述获得性免疫外,先天性免疫也参与了AR发病。具有酶活性的过敏原可以破坏上皮细胞的紧密连接,使得过敏原更易进入黏膜,激发获得性免疫应答。过敏原可诱导鼻黏膜上皮细胞释放细胞因子胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)、IL-25和IL-33,直接活化肥大细胞、嗜碱粒细胞和固有淋巴细胞来激活先天性免疫应答。此外,免疫系统和外周甚至中枢神经系统的相互影响在AR发病机制中的作用近年来也备受关注。

基因和环境因素在儿童AR的发生和发展中起着重要作用。与成人相比,儿童AR受遗传因素影响的可能性更大。此外,抗生素使用等原因可导致新生儿肠道菌群多样性下降,与儿童AR的发生相关。儿童免疫系统尚未完全发育成熟,针对过敏原的免疫反应与成人存在一定差异,其可塑性更强,更易被调控。然而,目前尚无研究系统地比较儿童与成人AR发病机制及免疫反应的异同,其年龄相关特征还有待进一步研究。

04

临床分类

关于儿童AR的分类,目前仍主要基于发病季节、病程和其对生活质量的影响程度。这些分类和基本临床分型可被认为是AR的基本表型,目前有关儿童AR内在型的研究尚无证据支持。

按过敏原种类分类

1.季节性AR:

症状发作呈季节性,常见过敏原为花粉、真菌等季节性吸入过敏原。花粉过敏引起的季节性变应性鼻结膜炎也称花粉症。不同地区季节性过敏原暴露的时间受地理环境和气候条件等因素影响。

2.常年性AR:

症状发作呈常年性,常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原。

按症状发作时间分类

1.间歇性AR:

症状发作<4 d/周,或<连续4周。

2.持续性AR:

症状发作≥4 d/周,且≥连续4周。

按疾病严重程度分类

1.轻度AR:

症状较轻,对学习、文体活动和睡眠无明显影响。

2.中-重度AR:

症状明显,对学习、文体活动和睡眠造成影响。

05

诊断

儿童AR诊断应依据病史和临床表现,并具备过敏原检测中任何一项的阳性结果。

症状

儿童AR症状的发作和持续时间不尽相同。当鼻塞、流涕、鼻痒、阵发性喷嚏等局部症状出现2项以上(含2项)、每日症状持续或累计1 h以上时,可根据症状进行初步诊断。

✓

鼻塞:通常为儿童AR最突出的症状,可呈间歇性或持续性,单侧或双侧,轻重程度不一,进食或睡眠时表现明显。

✓

流涕:大量清水样涕,有时可不自觉地从前鼻孔滴下,也可能流至鼻咽部引起刺激性咳嗽。幼儿通常不会擤鼻涕,而表现为反复吸鼻、咳嗽及清嗓等。

✓

鼻痒:常为异物感或蚁行感,患儿可频繁揉鼻。“变应性敬礼”(allergic salute)为儿童AR的特殊动作,患儿由于鼻痒、鼻塞等不适症状,经常用手向上推移鼻尖或鼻翼。

✓

喷嚏:每天可数次阵发性发作,每次常多于3个,多在晨起、夜晚或接触过敏原后出现。

✓

其他症状:鼻出血是儿童AR另一较为多见的症状,可在白天或夜间发作,多易止,部分患儿以鼻出血为主要症状就诊。眼痒、眼红等症状也可在患儿中出现,部分同时有湿疹、哮喘等变应性疾病的相关症状。低龄患儿的AR症状多不典型,可引起食欲下降、喂养困难或睡眠呼吸障碍。此外,一些认知和精神问题也可能与AR相关,包括注意力缺乏、多动和运动能力下降等。

体征

AR发作时最主要的体征是双侧鼻黏膜肿胀、苍白,下鼻甲水肿,鼻腔内有多量清水样分泌物,针对儿童还应注意以下特殊体征。

✓

变应性黑眼圈(allergic shiner):指眼睑呈蓝黑色,多见于年幼的患儿,由于眼部睑静脉和眼角静脉淤血回流受阻所致;

✓

Dennie-Morgan线(Dennie线):为下眼睑皮肤上的新月形皱褶,可能与眼睑皮肤水肿和血液循环不良引起的睑板肌局部缺氧而出现持续痉挛有关;

✓

变应性皱褶(allergic crease):指由于患儿经常向上揉搓鼻尖和鼻翼,而在鼻部皮肤表面出现的横行皱纹;

✓

唇上摩擦痕:为患儿反复摩擦鼻尖与上唇之间的锥形区域导致的皮损。

过敏原检测

✓

皮肤点刺试验:具有高敏感性和较高特异性,操作方便,但由于受年龄和配合度的限制,3岁以下儿童的临床应用具有一定局限性。应注意的是,皮肤点刺试验结果受某些药物影响,在检测前需停用口服抗组胺药、含抗组胺药成分的抗感冒药和中成药、外用糖皮质激素1周以上。

✓

血清IgE检测:过敏原sIgE定量检测具有高特异性和较高敏感性,适用于任何年龄,且不受皮肤条件限制。血清总IgE因易受年龄、寄生虫感染等多种因素影响,不能单独作为诊断AR的依据。

过敏原检测的操作方法和结果判断标准参见《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)》。

06

鉴别诊断

急性鼻炎

急性鼻炎亦称普通感冒,早期可有喷嚏、鼻塞、清水样涕等症状,与间歇性AR的临床表现相似,全身症状较轻,发热不明显或仅有低热。而流感引发的急性鼻炎多突然起病,常有咳嗽、流涕或鼻塞症状,其主要症状为发热,体温可达39~40℃,伴头痛、肌肉酸痛、乏力等全身症状。过敏原及病原学检测有助于鉴别。

非变应性鼻炎伴嗜酸粒细胞增多综合征

该病临床表现与AR难以区分,但症状较重,可伴嗅觉减退。其主要特征是高倍镜下鼻分泌物嗜酸粒细胞占比>20%,伴外周血嗜酸粒细胞增多,过敏原检测为阴性。

血管运动性鼻炎

其症状与儿童AR相似,主要包括鼻塞及清水样涕,少数患者亦有喷嚏及鼻痒。诱发因素包括温度湿度变化、刺激性气味及运动等。鼻腔检查鼻黏膜一般可呈充血或苍白,外周血和鼻分泌物嗜酸粒细胞数量正常,过敏原检测为阴性。

鼻窦炎

鼻窦炎可与AR有相似的症状,如鼻塞、流涕、咳嗽、头痛、嗅觉减退等,两者也可能合并存在。但鼻窦炎患儿鼻腔分泌物通常为黏脓性,可伴面部疼痛或压痛。鼻内镜检查及必要时的鼻窦CT检查有助于鼻窦炎的诊断。

脑脊液鼻漏

儿童脑脊液鼻漏多为先天性,临床症状多表现为单侧清水样涕,量可因头位变化而改变。鼻漏出液的糖定量或β2转铁蛋白检查有助于鉴别,必要时鼻内镜或影像学检查可帮助识别漏口位置。

抽动障碍

指突然、无目的、快速、刻板的肌肉收缩,临床症状多样,可表现为皱鼻、吸气、眨眼等,与部分AR患儿症状相似。抽动症状不由某些物质、药物或其他医疗事件引起,鼻腔检查及过敏原检测均为阴性。

其他疾病

儿童先天性后鼻孔闭锁、鼻腔狭窄、鼻腔异物、鼻中隔偏曲和腺样体肥大等疾病可引起鼻塞症状,也需要与AR进行鉴别。

07

伴随疾病

哮喘

AR是哮喘的发病危险因素之一,我国约有35%的AR患儿合并哮喘。中-重度AR患儿应常规评估是否合并哮喘,有效诊治AR对哮喘的疾病转归具有积极影响。

变应性结膜炎

变应性结膜炎表现为眼部瘙痒、灼热感及分泌物增多,重者伴有眼睑肿胀。AR与变应性结膜炎关系密切,AR患儿中30%~71%可伴发变应性结膜炎。我国儿童变应性结膜炎中AR的发生率为61%。

慢性鼻窦炎

儿童AR常合并慢性鼻窦炎,这可能与鼻黏膜变应性炎症导致的窦口堵塞、鼻窦通气引流障碍、分泌物积聚以及合并细菌感染等有关。

上气道咳嗽综合征

AR等鼻部炎性疾病可引起鼻腔分泌物增多并倒流至咽部,直接或间接刺激咳嗽感受器,导致以咳嗽为主要临床表现的综合征,称为上气道咳嗽综合征,是儿童慢性咳嗽的常见病因之一。治疗时应注意控制鼻部症状。

特应性皮炎

特应性皮炎是AR和/或哮喘的危险因素。特应性皮炎患儿病情加重会增加AR的发生风险。

腺样体肥大

儿童腺样体肥大和AR均可表现为鼻塞、流涕等症状,两者存在一定相关性。12.4%~21.2%的AR患儿合并腺样体肥大。腺样体肥大可以加重AR患儿的症状严重程度,延长症状持续时间。

分泌性中耳炎

AR患儿分泌性中耳炎的发生率为80.3%~93.0%。如伴发分泌性中耳炎,可参照《儿童分泌性中耳炎诊断和治疗指南(2021)》进行治疗。

睡眠呼吸障碍

AR与睡眠呼吸障碍有一定关联。治疗AR可以有效改善患儿睡眠质量,减少白天嗜睡症状。

08

治疗

AR的治疗策略包括环境控制、药物治疗、免疫治疗和健康教育,可概括地形容为“防治结合,四位一体”。首先应制定全面的环境控制计划,采用综合性措施进行干预,尽可能避免所有明确的过敏原和刺激物,这对儿童AR的防治尤为重要。儿童AR的治疗方法包括对因治疗和对症治疗,前者目前主要为过敏原特异性免疫治疗(简称免疫治疗),后者主要为药物治疗。通过规范化的综合防治,患儿的各种症状可得到长期控制,生活质量可得到显著改善。对于患儿及其监护人应开展有针对性的健康教育,加强疾病管理和随访。

环境控制

环境控制的目的是避免或减少接触过敏原和各种刺激物。环境控制对儿童比对成人更重要也更有效,许多儿童AR症状可以通过环境控制得以明显改善。2岁以后对猫狗宠物皮屑严重过敏的AR伴哮喘或特应性皮炎患儿不再饲养或远离宠物后,其过敏症状也会明显改善甚至消失。对春季或秋季花粉严重过敏的AR伴哮喘或特应性皮炎患儿从中国北方移居到南方后,其症状明显改善甚至消失;对尘螨、蟑螂或真菌严重过敏的AR伴哮喘或特应性皮炎患儿从南方移居到北方(特别是冬季)后,其症状显著改善。农村或农场生活环境在一定程度上可减少儿童AR发病,而城市生活环境则为儿童AR的发病危险因素。

药物治疗

由于儿童生长发育的特殊性,其生理特点有别于成人。治疗儿童AR的药物种类与成人相同,但药物在儿童体内的代谢和作用特点与成人差别较大。在采用药物治疗时,应注意各类药物的年龄限制,针对不同年龄患儿选择合适的剂型和准确的剂量。除疗效外,还需重点关注药物的不良反应及对生长发育的影响。

(一)糖皮质激素

糖皮质激素具有显著的局部抗炎、抗过敏和抗水肿作用,其抗炎作用为非特异性,对各种炎症均有效。其作用机制包括快速效应(非基因组机制)和基因效应(基因组机制),快速效应可在短时间内控制急性炎症,缓解症状;基因效应需数日至数周起效,可持续控制炎症状态。鼻用糖皮质激素(简称鼻用激素)可以使高浓度的药物直接作用于鼻黏膜的糖皮质激素受体而发挥治疗作用,其对AR患者的所有鼻部症状均有显著改善作用,是目前治疗儿童AR最有效的药物。

鼻用激素可用于轻度AR和中-重度间歇性AR的治疗,按推荐剂量每天喷鼻1~2次,疗程不少于2周;对于中-重度持续性AR是首选药物,疗程4周以上。

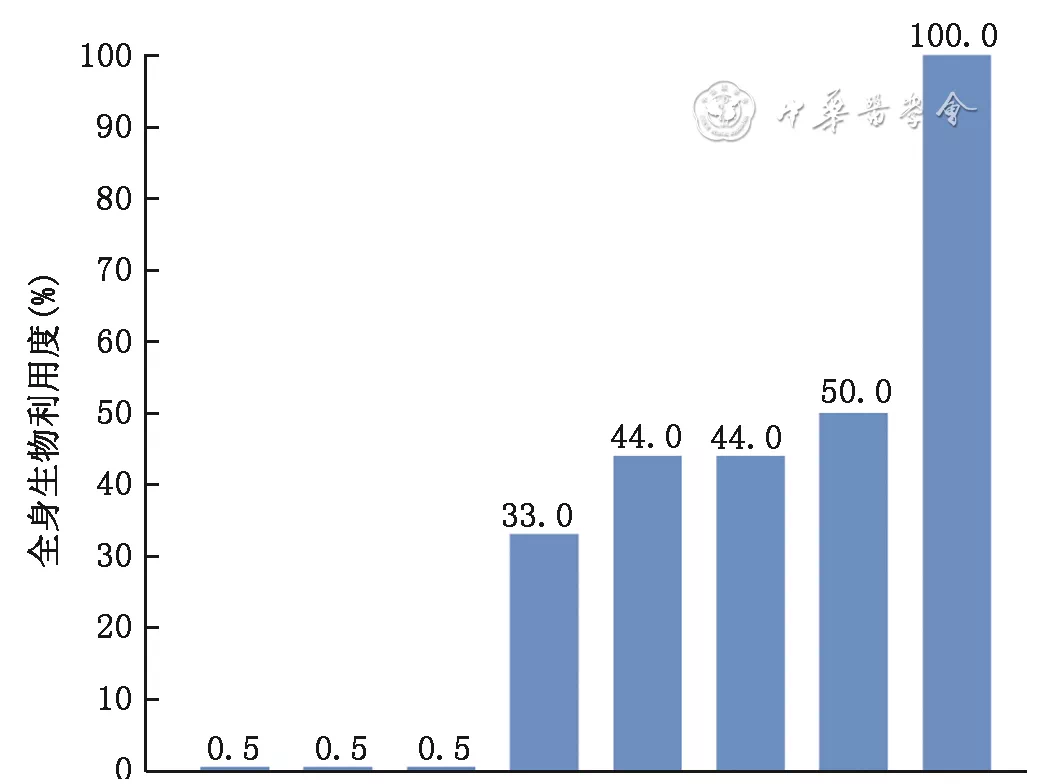

鼻用激素的安全性和耐受性良好,其局部不良反应主要有鼻腔干燥、刺激感、鼻出血和咳嗽等,症状多为轻度。鼻用激素短期治疗(疗程2~12周)的鼻出血发生率不到10%,且多为轻度,与安慰剂比较无明显差异,而长期治疗(疗程1年以上)的鼻出血发生率可达20%。掌握正确的鼻腔喷药方法(如避免朝向鼻中隔喷药)可以减少鼻出血及鼻中隔穿孔的发生。鼻用激素长期治疗(1年)对儿童的下丘脑-垂体-肾上腺轴和生长发育总体上无显著影响,但仍应注意发生全身不良反应的潜在风险。临床推荐使用全身生物利用度低的鼻用激素(图2),注意各类药物的年龄限制和推荐剂量,治疗过程中需注意定期监测儿童身高等生长发育指标。对于AR伴哮喘的患儿,同时使用鼻喷和吸入糖皮质激素时需特别注意不良反应的叠加效应。不推荐鼻腔注射和全身使用糖皮质激素治疗儿童AR。

图2 不同种类鼻用糖皮质激素的全身生物利用度

(二)抗组胺药

组胺为AR发病的核心炎性介质。H1抗组胺药(简称抗组胺药)通过竞争性结合组胺H1受体,抑制其生物学效应,可缓解AR的喷嚏、流涕和鼻痒等症状,包括口服和鼻用两种剂型。

口服抗组胺药分为第一代和第二代,临床推荐使用第二代口服抗组胺药,其血脑屏障穿透性低,可减少对中枢神经系统的抑制作用,镇静和嗜睡等不良反应少见,某些药物具有治疗6~11月龄AR或其他变应性疾病患儿的安全性研究证据。第二代抗组胺药具有一定的抗炎作用,起效较快、持续时间长,为治疗儿童AR的主要药物。按推荐剂量每天口服1次,睡前服用,疗程不少于2周。对花粉过敏的患儿,推荐在致敏花粉播散前2~4周开始进行预防性治疗。第一代口服抗组胺药具有明显的抗胆碱能作用、中枢抑制作用及对认知功能的潜在影响,不推荐使用。

鼻用抗组胺药的疗效与第二代口服抗组胺药相当,在鼻塞症状的缓解上优于口服剂型,且起效快,临床推荐使用。按推荐剂量每天喷鼻2次,疗程不少于2周。不良反应为局部苦感和较少见的鼻部烧灼感、鼻出血等,喷鼻时应注意使用方法,避免朝向鼻中隔喷药。

(三)抗白三烯药

半胱氨酰白三烯是在变态反应过程中由脂质代谢产生的含有半胱氨酰基的一大类脂质炎性介质的统称,其主要病理生理作用是刺激血管平滑肌扩张和血管通透性增加、促进嗜酸粒细胞的趋化和聚集、刺激黏液分泌,是产生鼻塞、流涕等鼻部症状的核心炎性介质。白三烯受体拮抗剂可竞争性结合1型半胱氨酰白三烯受体,阻断白三烯的生物学作用,发挥拮抗变态反应的作用。

白三烯受体拮抗剂对儿童AR具有重要治疗作用,临床推荐使用。按推荐剂量每天口服1次,睡前服用,疗程不少于4周。白三烯受体拮抗剂对鼻塞症状的改善作用优于第二代口服抗组胺药,而且能有效缓解喷嚏和流涕症状,尤其在合并哮喘、腺样体肥大及上气道咳嗽综合征的儿童AR患者中推荐使用。单独评估白三烯受体拮抗剂治疗儿童AR的高质量临床研究较少,参考孟鲁司特治疗儿童哮喘疗程长达48周的两项研究,结果提示其除了可改善哮喘的临床症状外,对合并的AR也有良好的治疗效果和安全性。meta分析显示,孟鲁司特单独使用对AR患者(包括儿童)的症状和生活质量均有明显改善作用,对夜间症状(包括鼻塞及睡眠障碍)的效果优于第二代口服抗组胺药。白三烯受体拮抗剂临床上治疗AR时可以单独应用,但更常与抗组胺药和/或鼻用激素联合使用。

白三烯受体拮抗剂的安全性和耐受性良好,不良反应较轻微,主要为头痛、口干等。2020年美国食品药品监督管理局发布了关于白三烯受体拮抗剂相关神经精神事件(如噩梦、非特定性焦虑、睡眠障碍、失眠和易怒等)风险的安全警告,提示在长期治疗儿童AR的用药过程中应加强随访观察,对潜在的不良反应予以足够重视。

(四)肥大细胞膜稳定剂

肥大细胞膜稳定剂可抑制细胞内磷酸二酯酶,使肥大细胞内环磷酸腺苷(cAMP)浓度增加,钙离子内流减少,从而阻止肥大细胞脱颗粒及其引发的组胺等炎性介质的释放。

临床常用药物有色甘酸钠、曲尼司特等。色甘酸钠用于儿童AR治疗的主要剂型为鼻喷剂,伴有眼部症状时可同时使用滴眼液,适用于2岁以上患者。由于其半衰期短,每天需给药3~6次。曲尼司特用于儿童AR需按体重计算剂量,每天5 mg/kg,分3次口服。

肥大细胞膜稳定剂起效较慢,不良反应少且轻微,主要有鼻腔刺激或灼热感、喷嚏、鼻出血、头痛和胃肠道反应等。

(五)减充血剂

鼻用减充血剂为α肾上腺素能受体激动剂,可直接刺激血管平滑肌上的α1受体,引起血管平滑肌收缩,减少局部组织液生成,减轻炎性反应所致的鼻黏膜充血和肿胀,缓解鼻塞症状。

儿童常用的鼻用减充血剂为羟甲唑啉和赛洛唑啉,可快速缓解鼻塞,但对AR的其他鼻部症状无明显改善作用。浓度过高、疗程过长或用药过频时易诱发药物性鼻炎,或因反跳性鼻黏膜充血导致鼻塞,故临床上应慎用。对于有严重鼻塞症状的AR患儿,可短期使用鼻用减充血剂,6岁以上儿童给药浓度同成人,3~5岁儿童给药浓度应减半,连续使用不超过1周。3岁以下儿童不推荐使用。

常见不良反应有鼻腔干燥、烧灼感和针刺感,部分患者可出现头痛、头晕和心率加快等。临床不推荐口服减充血剂(伪麻黄碱等)治疗AR。

(六)抗胆碱能药

抗胆碱能药通过与毒蕈碱受体(M受体)结合,竞争性阻断胆碱能神经释放的递质乙酰胆碱与M受体的结合,降低副交感神经反射张力,从而减少腺体的分泌并松弛气道平滑肌。鼻用抗胆碱能药主要用于减少鼻腔分泌物,改善流涕症状。

鼻用抗胆碱能药有异丙托溴铵和苯环喹溴铵等。异丙托溴铵可抑制浆黏液腺分泌,对2岁以上儿童常年性AR有效,起效快,但半衰期短,每天需给药6次,局部不良反应有鼻腔干燥、刺激感、烧灼感和鼻出血等,全身不良反应少见。苯环喹溴铵为国内自主研制药物,临床应用时间较短,疗效和安全性尚未在患儿中进行研究。

(七)中药

AR在中医学属于“鼻鼽”范畴,可有肺气虚寒、脾气虚弱、肾阳不足、肺经伏热等证型。遵循辩证论治的原则,儿童AR多以宣通鼻窍、敛涕止嚏为治疗策略,根据寒热虚实的不同随证施治,可作为中西医结合治疗的组成部分。

(八)鼻腔盐水冲洗

鼻腔盐水冲洗是儿童AR的辅助治疗方式。使用生理盐水或高渗盐水冲洗能直接清洗鼻腔黏膜,有效清除鼻内炎性分泌物、过敏原及其他刺激性物质,降低鼻腔分泌物中组胺、白三烯及前列腺素D2等炎性介质的含量,进而减轻鼻黏膜水肿,改善黏液纤毛清除功能。多项研究表明,生理盐水或高渗盐水鼻腔冲洗可以改善AR患儿症状,缩短药物治疗时间,减少药物用量。高渗盐水因具有较高的渗透压,鼻腔冲洗时其减轻鼻黏膜水肿、改善鼻塞症状的效果较好,但建议连续使用时间不超过6周。研究显示,与生理盐水相比,长时间使用高渗盐水进行鼻腔冲洗可使鼻出血、鼻烧灼感等不良反应的发生率增加。由于儿童咽鼓管的位置比成人低平,应注意鼻腔冲洗方法,避免引起或加重中耳炎。

(九)抗IgE治疗

奥马珠单抗是一种重组人源化抗IgE单克隆抗体,通过靶向性与IgE的特定区域特异性结合,降低血清游离IgE水平,同时可抑制肥大细胞、嗜碱粒细胞等效应细胞表面高亲和力受体FcɛRI与IgE结合,抑制肥大细胞和嗜碱粒细胞脱颗粒,减少炎性介质释放,从而改善变态反应症状。奥马珠单抗是全球第一个治疗哮喘的生物制剂,已在临床应用十余年。在我国,该药获批的适应证目前为6岁以上儿童中-重度持续性哮喘。研究表明,奥马珠单抗可使6岁以上哮喘合并AR的患儿获益。已有奥马珠单抗治疗成人严重季节性AR疗效和安全性的真实世界研究。儿童单纯性AR尚无应用奥马珠单抗治疗的报道。

对于6岁以上中-重度持续性哮喘合并AR的患儿,血清总IgE水平是计算用药剂量的基础。根据治疗开始前测定的患儿基线IgE水平和体重确定奥马珠单抗合适的给药剂量(每次给药剂量为75~600 mg)和给药频率(每2周或4周给药一次)。

6~12岁患儿最常见的不良反应为头痛、发热和上腹痛;12岁以上患者最常见的不良反应为头痛、注射部位疼痛、肿胀和红斑等。以上不良反应多为轻-中度,总体上药物安全性和耐受性良好。

免疫治疗

免疫治疗为AR的对因治疗方法,通过应用逐渐增加剂量的过敏原提取物(治疗性疫苗)诱导机体免疫耐受,当患儿再次接触相应过敏原时症状可明显减轻,甚或不产生临床症状。免疫治疗具有远期疗效,可阻止变应性疾病的进展,预防AR发展为哮喘,减少产生新的致敏,是目前唯一有可能通过免疫调节机制改变疾病自然进程的治疗方法。免疫治疗在AR治疗体系中占据重要地位,其临床应用不需要以药物治疗无效为前提,早期开展免疫治疗对疾病的预后具有重要意义。值得注意的是,不同品种的过敏原疫苗的剂量尚未统一,治疗方案也不尽相同,宜在确保治疗安全性的前提下,充分依据已有临床研究证据,根据患儿的病情调整治疗方案。

目前临床常用的免疫治疗方法有皮下注射法(皮下免疫治疗)和舌下含服法(舌下免疫治疗),分为剂量递增和剂量维持两个阶段,总疗程为3年。推荐使用标准化过敏原疫苗,并注意治疗时机的选择,严格掌握适应证和禁忌证,及时处理可能发生的局部和全身不良反应(特别是严重过敏反应),具体内容参见《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)》。

(一)皮下免疫治疗

皮下免疫治疗于1911年问世,其临床疗效和安全性已得到充分论证,根据剂量递增阶段注射频率的不同,分为常规免疫治疗和快速免疫治疗,后者又可分为集群免疫治疗和冲击免疫治疗。目前国内临床应用较多的为常规免疫治疗和集群免疫治疗。常规免疫治疗的剂量递增阶段需要3~6个月,此期间每周注射1次;集群免疫治疗可将剂量递增阶段缩短至6周。与常规免疫治疗相比,集群免疫治疗的疗效与安全性均未见显著差别,但显效时间明显提前。皮下免疫治疗的操作流程应依据《过敏性鼻炎皮下免疫治疗的临床操作规范》和《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)》执行。

考虑到儿童免疫系统的发育成熟度和治疗的安全性,皮下免疫治疗通常在5岁以上的患儿中开展。接受皮下免疫治疗的患儿和/或其监护人需要签署知情同意书,通过充分良好的沟通与教育,增加其对皮下免疫治疗的认知,明确治疗目标,从而提高依从性和治疗信心。皮下免疫治疗必须在医师的监督下进行,须由受过专业培训的医务人员在医疗机构进行操作,并做好应急预案。

(二)舌下免疫治疗

舌下免疫治疗是一种新型的过敏原免疫治疗方式,自2006年以来在中国临床应用日渐广泛,其疗效和安全性已得到肯定。国内目前用于儿童舌下免疫治疗的标准化过敏原疫苗仅有粉尘螨滴剂,儿童剂量递增阶段为4~5周,然后进入剂量维持阶段。临床研究证实,粉尘螨滴剂舌下免疫治疗对儿童AR具有近期和远期疗效。

舌下免疫治疗具有良好的安全性和耐受性,可用于3岁以上儿童。有研究报道中国AR患者舌下免疫治疗的不良反应发生率为8.4%~27.7%,多数属于轻微的局部反应,可在几天内自行缓解。局部不良反应主要表现为口腔、舌、眼或唇部瘙痒和肿胀,以及鼻出血、头痛、局部皮疹、鼻炎加重及胃肠道反应,可分为速发性(给药后30min内发生)或迟发性(给药后30min后发生)反应。全身不良反应主要有哮喘、荨麻疹、发热和上呼吸道感染等,极少发生严重过敏反应。

舌下免疫治疗的首次给药需在医生监督下完成,观察至少30min无不良反应发生,患儿方可准予离开医院。后续治疗在家中自行操作,患儿监护人必须学会识别各种不良反应,必要时应及时就诊。原则上每隔3个月进行随访。舌下免疫治疗第一年内退出治疗的现象较普遍,主要原因为患者失联、疗效不佳或无法坚持长期治疗。治疗开始后的前2个月是预防脱落的关键期,定期随访可显著提高治疗的依从性。

09

疗效评价

AR的治疗效果包括近期和远期疗效,近期疗效在治疗结束时评价,远期疗效至少在治疗结束1年进行评价。免疫治疗的疗效评价应在使用标准化过敏原疫苗且连续治疗2年后进行。

主观评价

在治疗前、治疗过程中和治疗后,患儿(或其监护人协助)对相关症状、用药情况和生活质量等进行自评,采用每天记录“日记卡”的方式,计算出每天、每周和每月的平均分,反映症状的严重程度和改善情况。

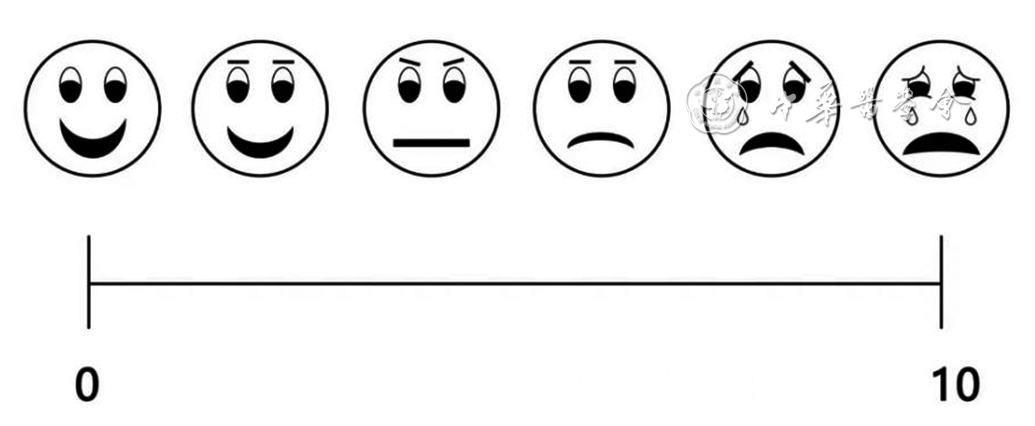

(一)症状评分

主要评价指标包括4个鼻部症状(鼻塞、流涕、鼻痒和喷嚏)以及2个眼部症状(眼痒、流泪)。如果合并哮喘,需记录喘息、咳嗽、气促和胸闷等哮喘症状评分。根据儿童合作和理解的程度,尽可能采用视觉模拟量表(VAS),对治疗前后单个症状评分和/或鼻部、眼部、哮喘症状总评分的改善情况进行评价。患儿在0~10cm标尺上方标出各种与症状严重程度相对应的面部表情卡通图(图3),按0~10分进行评价,“0”代表无症状;“10”代表症状最重。VAS评分法可对AR病情严重程度进行量化评价。

图3 视觉模拟量表(VAS)

(二)药物评分

药物评分采用“三步法”:使用口服和/或局部(鼻用或眼用)抗组胺药,每天计1分;鼻用激素,每天计2分;口服糖皮质激素,每天计3分。如果合并哮喘,使用β2受体激动剂,每天计1分;吸入糖皮质激素,每天计2分。所有用药记录的累计分即为药物总评分。

为了平衡免疫治疗过程中相关症状和抗变态反应药物使用之间的权重,推荐采用症状药物联合评分法。

(三)生活质量评分

鼻结膜炎生活质量调查问卷(rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire,RQLQ)广泛应用于AR患者健康相关生活质量的评价。儿童版RQLQ(适用于6~12岁)包括5个方面共23个项目,青少年版RQLQ(适用于12~17岁)包括6个方面共25个项目,患儿(或其监护人协助)根据自评情况在对应处打勾,得分越高提示生活质量越差。临床推荐使用经授权的汉化版RQLQ。此外,日本版RQLQ配有卡通图,更有利于患儿理解并作出选择,可参考使用。

(四)哮喘控制评分

1. 儿童哮喘控制测试:适用于合并哮喘的AR患儿,可对哮喘症状控制水平作出评价,具有较好的可操作性和临床应用价值。

2. AR和哮喘控制测试:适用于≥14岁患者的AR和哮喘联合控制评价。儿童版AR和哮喘控制测试适用于<14岁的儿童,包括上下呼吸道症状、睡眠情况、活动受限情况和超过4周的用药增加情况等17个问题,每个问题回答“是”评1分,代表未控制;“否”评0分,代表控制。

客观评价

鼻功能检查可用于评价治疗前后鼻腔通气程度和鼻塞改善情况。对于合并哮喘的AR患儿,还可用肺功能第一秒用力呼气容积、呼气峰流速和呼出气一氧化氮客观评价哮喘的控制水平。

10

健康教育

良好的健康教育可以预防或减少AR的发作,提高患儿对药物治疗的依从性,从而起到更好地控制症状、减少并发症的作用。基于世界变态反应组织对变应性疾病患者健康教育的指导思想,考虑儿童理解能力有限、自制力较差,对AR患儿监护人的健康教育应始终贯穿于首诊和随诊过程中。

加强疾病认识

应对患儿及其监护人进行有关AR发病机制和临床特点的知识教育。可以就患儿变态反应进程、发病情况和家族史等进行沟通,针对AR周期长、病程反复的特点,引导患儿及其监护人以积极健康的心态面对治疗,减轻心理压力,稳定情绪,树立康复的动机。医护人员也要不断更新AR诊治知识,做好对患儿的健康管理。

重视疾病预防

告知患儿及其监护人接受过敏原检查的必要性和主要方法,对检查结果进行合理解读,结合患儿的临床表现,制定有针对性的个体化预防措施。指导患儿及其监护人进行良好的环境控制,避免接触或尽可能少接触过敏原和刺激物。花粉过敏者在致敏花粉播散季节应关注本地区花粉预报,尽量减少外出,或外出时佩戴防护口罩、防护眼镜等。尘螨过敏者应保持室内清洁和空气流通,勤晒被褥,定期清洗空调过滤网,远离毛绒玩具,不用地毯,季节交替时橱柜内的衣物应晾晒后再穿着。动物皮屑过敏者需要远离宠物。对季节性AR患儿,应在症状发作前2~4周使用抗组胺药、肥大细胞膜稳定剂、鼻用激素等进行预防性治疗。

提高治疗依从性

AR对儿童学习能力、生活质量等方面存在潜在影响和危害,并可诱发哮喘,因此应做好与患儿及其监护人的沟通,强调积极治疗控制症状的必要性。医务人员应耐心解释常用药物的作用机制、用法用量、疗程及不良反应,指导患儿正确使用药物(特别是鼻用激素),减少其对长期用药的恐惧,并对于在治疗过程中出现的问题及时作出科学、合理的解答,提高患儿及其监护人对治疗的依从性,从而优化治疗效果。对于接受免疫治疗的患儿,应按照免疫治疗规范定期进行疾病评估和随访。互联网医疗及人工智能软件亦为个性化随访提供了便利条件。

图1

图,2

图2

图3

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论