三甲

三甲

骨盆~力传递的枢纽站

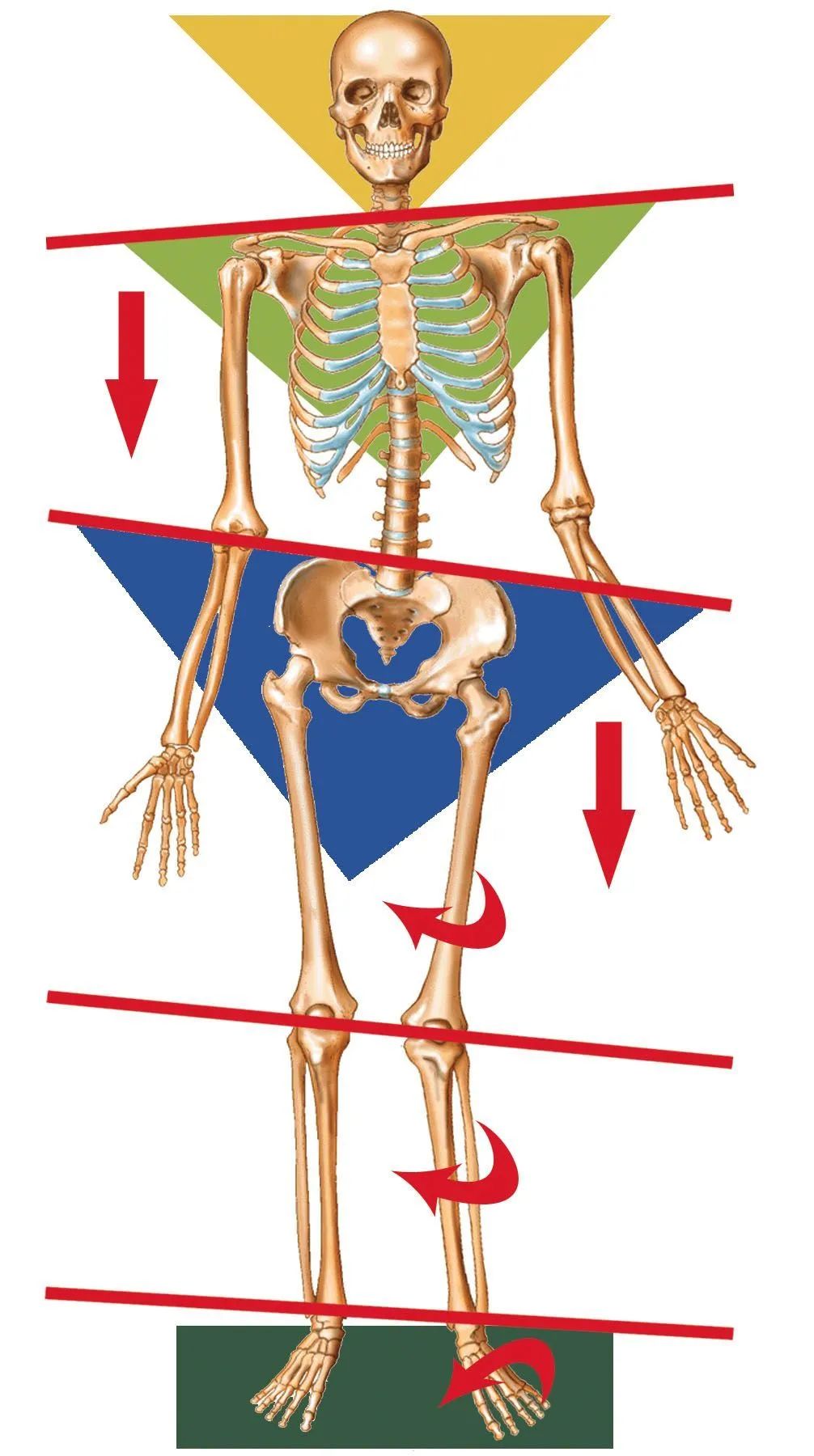

文章摘要:骨盆是人体的力学枢纽,上半身的重力和通过两侧下肢传递的地面反作用力在此处汇聚。平衡的骨盆有利于良好的姿势和运动,而骨盆歪斜则会带来全身性的多平面代偿现象。

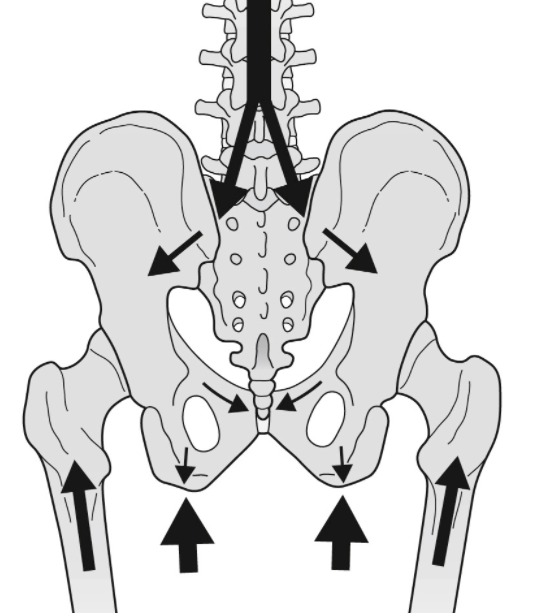

骨盆是人体的力学枢纽,上半身的重力和通过两侧下肢传递的地面反作用力在此处汇聚。

平衡的骨盆有利于良好的姿势和运动,而骨盆歪斜则会带来全身性的多平面代偿现象。

当处在这样的状态,你可能会感觉全身哪哪儿都不对劲,到处都是被拧着的感觉。

而且,你可能很难描述清楚到底怎么不对劲,虽然别扭的感受真实存在。

关于骨盆歪斜的信息,通过人体广泛的解剖和力学联系,储存在几乎所有的人体结构中。

骨盆歪斜的人,两侧下肢必然存在不对称的变化,长短腿、一侧旋前一侧旋后、不对称的膝超伸。

对躯干来说也是如此,胸廓朝某侧倾斜和旋转,同时伴随胸廓形态的变化。而在脊椎的不同节段,可能出现曲度的变化,侧突和扭转。

上肢也会参与这一代偿盛会,呈现两侧不对侧的肩带运动,肩膀一高一低、一前一后、一内一外。

复杂的代偿现象同时存在于骨盆内部。

骨盆并不是一块铁板,而是具备一定的变形能力。这是通过构成骨盆的左右两块髋部、骶尾骨之间的相对运动实现的。虽然活动幅度相对于人体其它关节来说较小,但在几乎所有的运动中,骨盆内部的关节都在贡献着自己的活动能力。

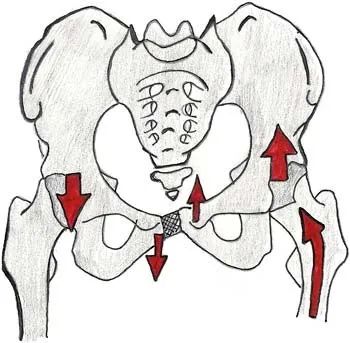

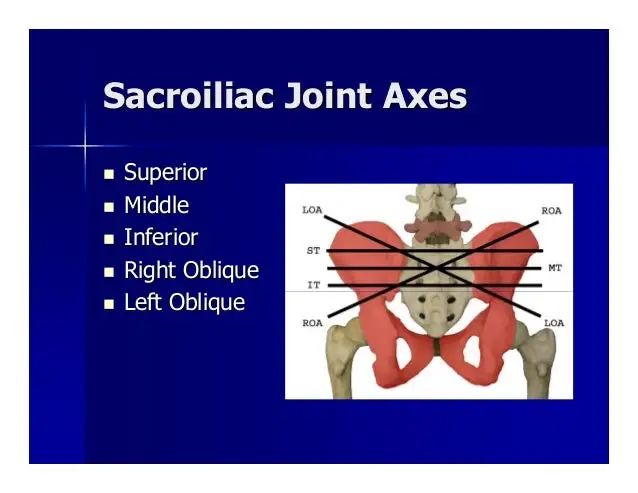

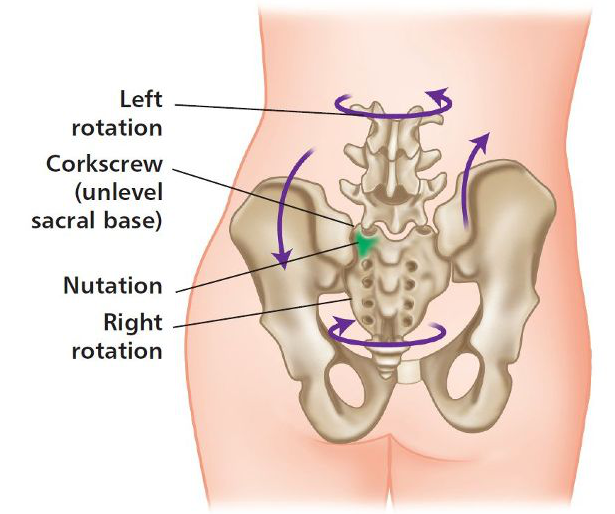

骶髂关节是骨盆内部主要的活动度来源,它的运动可以围绕多个轴线进行,包括上中下三条横轴和左右两条斜轴。

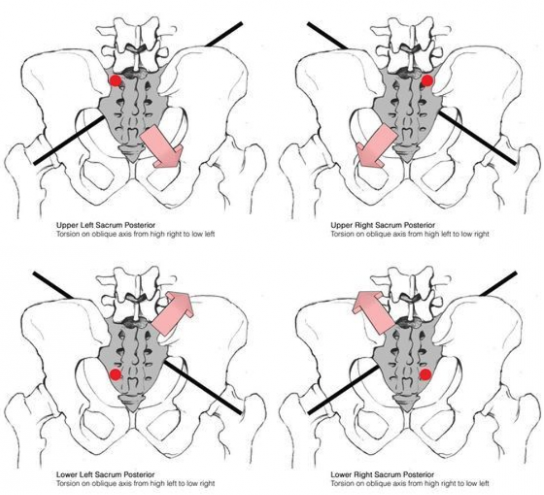

当出现骨盆歪斜时,有些人可能认为骨盆整体向某一侧倾斜和旋转,但实际上歪斜包含了绕着某一条斜轴的扭转运动。

比如,当你感觉左侧骨盆低于右侧和比右侧更加靠前时,实际上是右侧髋骨旋前、左侧髋骨旋后,此时骶骨右旋。

根据治疗师 Jerry Hesch的方法,最常见的绕斜轴的歪斜现象可以包含四种情况。

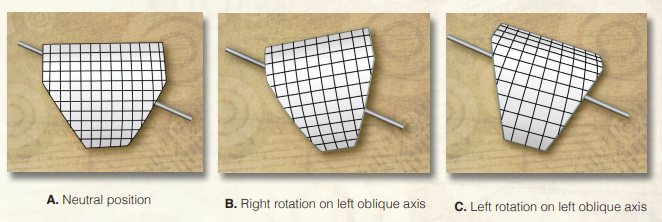

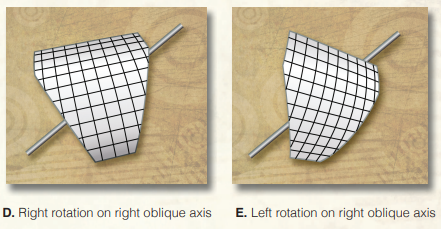

简单来说就是绕着左斜轴左旋、右旋和绕着右斜轴左旋、右旋。

A:骶骨中立;B:骶骨绕左斜轴右旋;C:骶骨绕左斜轴左旋;D:骶骨绕右斜轴右旋;E:骶骨绕右斜轴左旋。

由于运动幅度较小,这些扭转很难用肉眼看到。一个看起来骨盆排列不错的人,他自己可能感觉到非常别扭。

骨盆内部的扭转可能通过肢体运动被放大,从而在视觉上较容易发现两侧下肢的不对称、躯干的倾斜和扭转。

骨盆内部的扭转会直接带来重心位置的变化。

一般来说,直立时,人体重心位于骶骨的高度。当人躺下时,骶骨接触地面,此时上下半身重量均衡。

而骨盆的歪斜会直接改变重心位置。骨盆前倾时,重心向后下方移动;骨盆后倾时,重心向前上方移动。如果一侧骨盆前倾、一侧骨盆后倾,重心还会向前倾的那一侧移动。

如前文的例子,右侧骨盆旋前、左侧骨盆旋后,右边骨盆高、左边低,也就是右侧是功能性长腿,左侧是功能性短腿,此时重心更靠近右腿。

为了平衡重心向右的移动,胸椎和胸廓相对于骨盆向左移动。这种情况下,如果坐在椅子上,可能会感觉重心靠左,左侧坐骨承受更多重量,更加内收,靠近身体中线,右侧坐骨则离身体中线较远。

在这种情况下,站立和坐下时对重心位置的体会是相反的。

这就是为什么要强调骨盆歪斜是一个三维的动力链问题,它既发生在骨盆内部,又发生在身体所有其它区域。

解剖列车理论创始人托马斯迈尔斯曾有一个精彩的论断,他认为前后表线失衡时,螺旋线和体侧线可能是松弛的。基于这样的论断,不同平面的代偿之间存在联系。

当一个人有矢状面的失衡,比如骨盆前倾或后倾,很容易在日常的交替式的运动中将失衡发展到其它平面,从而导致和维持三维的失衡。

很难明确所有的这些现象,哪个是因,哪个是果,也无法准确预测会在哪个部位产生组织损伤和症状。

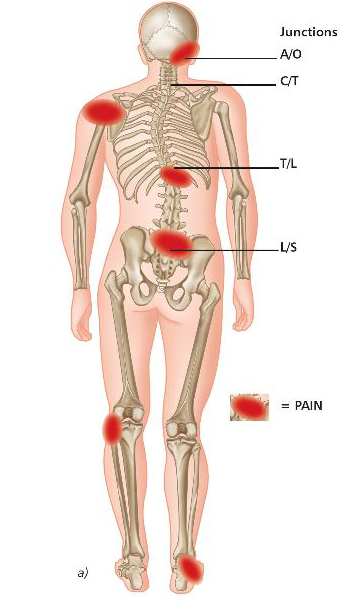

理论上,在功能过渡区(骶髂关节、胸腰联结等)和组织承受长期的离心负荷的区域最容易产生损伤和症状,但真实世界并不完全按照理论来发生。

因此,当有人对你说某些简单的练习可以纠正骨盆歪斜,你需要保持审慎的态度,这些练习可能是有用的,但作用必然是有限的。

代偿并不是坏事,因为这代表着你的身体具备了对环境的适应能力,只是代偿作为一种非最佳的身体运动模式,增加了部分组织损伤和功能障碍的风险。

整体性的、复杂的代偿模式不存在一招鲜的解决方案,纠正策略在本质上是营造更适合的环境,引导身体产生积极的、可持续的适应。

对骨盆歪斜来说,这种环境的营造既包括整体性的动作来引导全身性的动力链的均衡和协调,也需要考虑骨盆内部的结构和功能完整性,要包含呼吸模式和深层肌肉的协调性训练。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论