三甲

三甲

三尖瓣闭锁外科诊疗常规

【概述】

三尖瓣闭锁是一种少见的先天性心脏畸形,约占先天性心脏病的1-3%,约占紫绀型先心第三位,仅次于法洛四联症和完全性大动脉转位。该畸形实质上是一种特殊类型的左心室双入口,这是一类以缺乏右房与右室之间交通为特征的先天性心脏畸形,同时伴有左、右心房间的交通、二尖瓣环和左心室扩大以及不同程度的右室发育不良。

【病理及病理生理】

三尖瓣闭锁是由于室间隔缺损与房室管在一定程度上对位异常,致使右心室窦部缺如,室间隔右移并堵塞右侧房室瓣口,形成此种畸形。大多数三尖瓣闭锁伴有卵圆孔未闭,部分病例为继发孔型房间隔缺损,也有极少数病例缺乏房内交通。三尖瓣闭锁合并畸形如卵圆孔未闭/房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭是患儿存活的必备要素。右心室腔的发育有不同的类型,绝大多数病例右室腔很小,仅存在漏斗部。室间隔缺损往往位于较高的、靠近流出道的部位,多为限制性,因而导致部分病例发生肺血流梗阻。狭窄的右室漏斗部也会造成肺血流梗阻。因此三尖瓣闭锁常合并存在肺动脉瓣狭窄或闭锁,且梗阻部位多位于瓣膜水平。由于三尖瓣病变,右室发育差,常导致二尖瓣较大,并伴有关闭不全,当容量负荷增加时会出现二尖瓣返流。病理分型有以下几种:

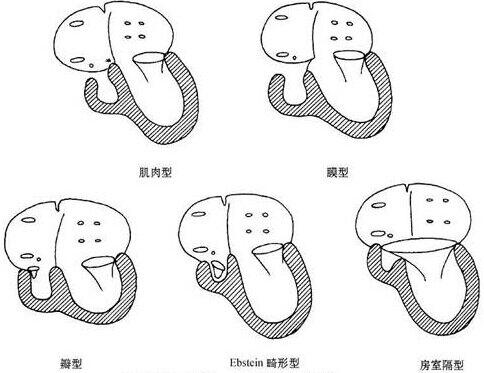

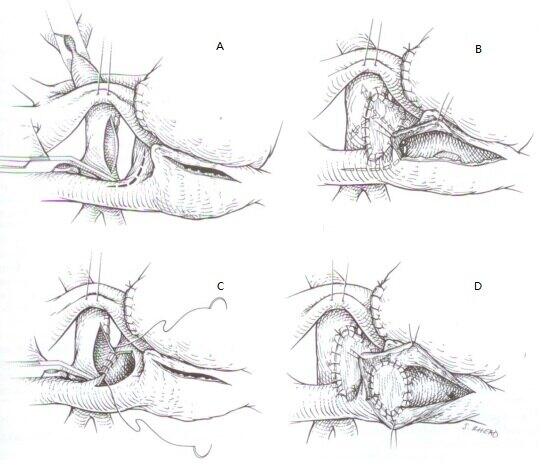

根据三尖瓣闭锁的解剖形态可分为五型:①肌型,最常见,约占76%,其特征为右心房底部有一中心纤维凹陷;②膜型,约占12%;③瓣膜型,约占6%,特征为闭锁的隔膜为瓣膜组织,并由腱索附着于右房右室之间;④Ebstein型,约占4~6%,特征为闭锁的瓣膜组织附着在发育较小的右室壁上;⑤房室隔型,较少见,约占0~2%(图1)。

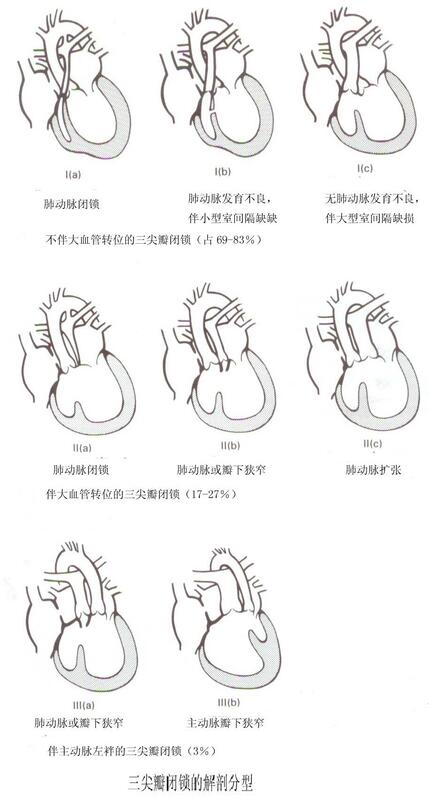

根据心室和大动脉的连接关系将三尖瓣闭锁分为三类:I型:心室与大动脉连接一致,占69~83%,II型:伴右袢型大动脉转位,占17~27%,III型:伴右袢型大动脉转位,占3%。进一步根据肺动脉血流梗阻程度和室间隔缺损大小又分为a、b、c三个亚型,即存在肺动脉闭锁(a)、肺动脉狭窄(b)和肺血流未受限(c)(图2):

Ia:肺动脉闭锁

Ib:肺动脉狭窄伴发育不良,小室缺

Ic:无肺动脉狭窄,大室缺

IIa:右袢型大动脉转位,肺动脉闭锁

IIb:肺动脉活肺动脉瓣下狭窄

IIc:肺动脉粗大

IIIa:肺动脉或肺动脉瓣下狭窄;

IIIb:主动脉瓣下狭窄

图1

血流动力学上,有两个显著特点:①由于右心房的血液只能房间交通到左心房,从而左心房就成为体、肺循环静脉血液的混合心腔,因此所有病人均有不同程度动脉血氧饱和度降低,其降低程度取决于造成肺血流受阻的轻重。在肺血流减少的病例,如Ⅰa型、Ⅰb型、Ⅱa型、Ⅱb型和Ⅲa型,肺静脉回心血减少,则产生动脉血氧饱和度低下,在临床出现严重或中度发绀。在肺血流正常或增多的病例,肺静脉回心血量正常或增多,则动脉血氧饱和度较正常稍低,临床上可无发绀或经度发绀。如房间隔缺损小,生后即出现严重体循环静脉高压和右心衰竭。②由于右心室发育不全,左心室几乎完全承担两循环动力的血泵工作。在Ⅰc型和Ⅱc型三尖瓣闭锁病例,常有肺血增多,左心室由于慢性容量超负荷,舒张末期容量增大和心肌收缩能力减退,则产生继发性左心室心肌病变。如有主动脉缩窄或主动脉弓中断(多见Ⅱc型和Ⅲa型)时,可出现左心衰竭。此畸形如不适时手术,多为夭亡。

图2

【临床表现】

1. 症状 由于三尖瓣闭锁的病例大多存在心房水平右向左分流,因此临床上存在不同程度紫绀,由于肺循环血量少,大多数病例从新生儿期起即可呈现紫绀,劳累后气急,并可采取蹲踞体位或发生缺氧性昏厥,并可能随着室间隔缺损的缩小以及右室漏斗部狭窄的进展而加重;如新生儿同时伴有肺动脉闭锁,则其肺血流依赖动脉导管的开放,随着动脉导管的关闭其紫绀程度逐渐加重;2岁以上病人常出现杵状指(趾)。而另一类病例则相反,其肺血流不受限,因此临床上紫绀不明显甚至无紫绀,而表现为充血性心力衰竭。这类病人常出现气促、喂养困难、反复呼吸道感染等表现,甚至因严重的心衰而导致早期死亡。对于房间隔通道小的病例,临床上呈现体循环静脉充血,颈静脉怒张,肝肿大和周围型水肿。

2. 体征 胸骨左缘常可听到肺动脉瓣狭窄或室间隔缺损产生的收缩期吹风样杂音,合并有动脉导管未闭者可听到连续性机器样杂音。肺血流量增多者可听到舒张中期滚筒样杂音。此外还可能有肝肿大、水肿、颈静脉怒张和肺水肿等征象。

【诊断】

临床上呈现紫绀、气急和乏力等症状,而心电图显示电轴左偏和左心室肥厚,P波高而宽,则应高度怀疑可能有三尖瓣闭锁。右心导管检查和心血管造影、超声心动图检查可以明确诊断本病。需与法乐四联症、Ebstein畸形、大动脉错位、右心室双出口和单心室等鉴别。

1.X线检查 胸片表现与肺血流多少及病理类型相关。一般来说,对于心室大动脉连接正常伴肺动脉狭窄者胸片显示心影正常或增大,心腰凹陷,左心缘凸出,左室增大,右室缩小,肺血减少;有时心影与法洛氏四联症相似。如不伴肺动脉狭窄,则肺血增加,肺动脉段凸出。大动脉转位者的心影可呈鸡蛋形。

2.心电图 90%的病例表现为电轴左偏,P波高尖,左心室肥厚征象,T波倒置改变。80%病例示P波高或增宽并有切迹。

3.超声心动图 显示三尖瓣双峰曲线消失,四腔切面检查未能见到三尖瓣回声反射,房间隔回声中断,并有心室间隔上部回声中断。超声心动图和多普勒检查并可见到血流自右房至左心房再进入左室。二尖瓣活动幅度增大,右房、左房、左室腔均增大,右心室小或消失。超声心动图可以明确诊断三尖瓣闭锁,有无房缺及其大小和三尖瓣瓣膜结构及其类型,了解肺动脉瓣功能,右室漏斗部的结构,有无二尖瓣返流及主动脉瓣下狭窄,对于心室功能的评估、射血分数的测定均有重大的意义。

4.心导管造影 右心导管可经房缺进入左心房,右心房压力高于左心房。压差大小和房缺直径成反比,缺损小,压差大。动脉血氧含量减少,左房、左室、肺动脉及主动脉的血氧含量相同。选择性右心房造影显示造影剂从右心房进入左心房、左心室,再进入肺动脉和主动脉。心影下方可见未显影的三角区即右心室窗,位于右心房、左心室与膈肌之间。有时造影检查可显示心室间隔缺损,右心室腔及流出道和肺动脉。此外尚可显示两根大动脉的互相关系及位置,左心室造影可判定有无二尖瓣关闭不全。近些年随着超声心动图的诊断准确度提高,心导管检查的数量在降低,但仍是重要的诊断手段,对于Fontan手术前了解肺动脉解剖结构,寻找侧枝血管,测量左心室舒张末压力,肺动脉压,肺静脉契压非常重要。心血管造影除了能明确诊断外,还能了解肺血流的来源,室缺的部位及大小,右室腔及右室流出道的发育情况,心室与大动脉的连接关系等。有助于把握手术适应症,选择正确的手术方法。如为新生儿心房内交通较小,可在行心导管术的同时作球囊房隔造口术,增加心房水平的交通,减轻右心负荷,防止循环衰竭。

5.核磁共振(MRI) 近年来随着MRI技术的发展,通过这一检查方式对了解左右心室的大小,显示三尖瓣闭锁的征象,判断室缺的大小和部位,评价左心室功能,显示肺动脉狭窄程度、体、肺静脉及侧枝血管均有良好的帮助。

6.核素灌注显像 一般用来对准备行Fontan手术的病人进行肺灌注显像,了解肺血流分布情况,是否存在肺内动静脉瘘以及其他可能影响Fontan手术预后的情况。

【治疗】

未经治疗的三尖瓣闭锁病人其自然转归主要与肺血流量有密切关系。肺血流量接近正常者,生存期最长可达8年以上;肺血流量很多者,出生后一般仅能生存3个月;肺血流少于正常者则出生后生存期居于前述两种情况之间。Keith等报道三尖瓣闭锁病人50%可生存到6个月,33%生存到1岁,仅10%可生存至10岁。因此手术干预和心导管介入是治疗肺动脉闭锁的重要方法,主要通过手术治疗,同时也可给予相应的药物辅助治疗。手术方法包括姑息性手术、腔肺分流(Glenn)术、Fontan手术等。对于极少数三尖瓣闭锁的病人,由于其肺血平衡、紫绀不严重,因此可以密切随访,必要时给予药物治疗,于生后6~12月行Glenn手术,12~18月行Fontan手术。

1.姑息性手术 姑息性手术治疗三尖瓣闭锁的目的包括:改善临床症状,减轻紫绀、防止心功能损害,减轻肺血管床的病变、为进一步的手术纠治提供有效的早期准备。手术方法包括:

①带囊导管心房间隔缺损扩大术或闭式房间隔部份切除术 三尖瓣闭锁心房间相通2/3为卵圆孔未闭,1/3为房间隔缺损。右心导管检查发现右房压力高于左房压力>0.67kPa(5mmHg),需扩大心房之间通道,可用带气囊导管通过房间隔缺损进行气囊扩大缺损。此方法可在心导管检查时进行,常用于婴幼儿减轻症状。适用于新生儿,房间交通较小,并因此出现严重紫绀、循环衰竭等症状的病例。此外可用闭式方法在房间隔造成一个缺损,解除右心房和腔静脉高压,缓解右心衰竭。适用于三个月以内患儿,由于存在较小的房间交通,导致临床有明显的症状,但不能通过球囊造口术达到相应手术效果的病例。

②体肺循环分流术 常用的是左侧锁骨下动脉-肺动脉端侧吻合术(Blalock-Taussig分流术)或在锁骨下动脉与肺动脉之间联结一段Gortex人造血管。主要应用于三尖瓣闭锁伴有肺血流减少的病例,B-T分流手术可使肺血流增加并提高血氧饱和度,手术目的是使血氧饱和度达到85%左右

③肺动脉环缩术 肺循环血流量过多引致充血性心力衰竭,并易产生肺血管阻塞性病变。经内科治疗难于控制心力衰竭者,可施行肺动脉环缩术减少肺循环血流量,改善心力衰竭和防止发生肺血管病变。一般在6个月以前手术,以达到限制肺血流,控制肺动脉压力和肺血管阻力的目的。

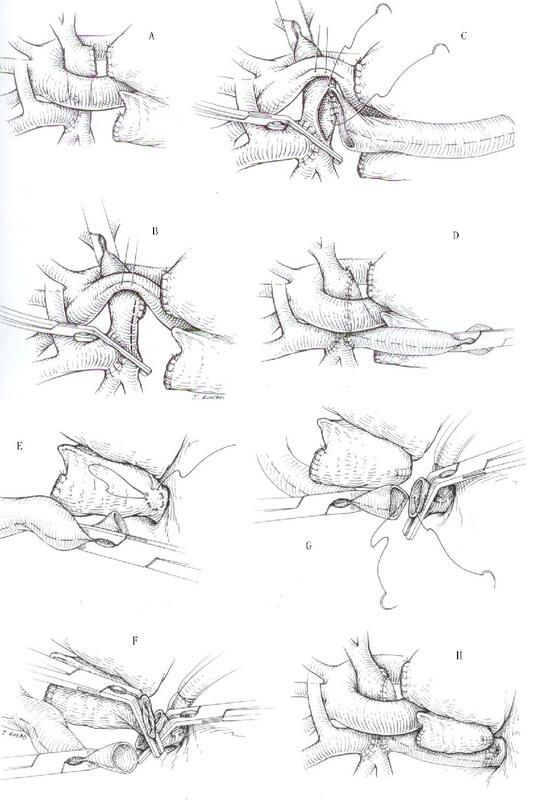

2.腔肺分流(Glenn)手术及双向Glenn手术 经典Glenn手术是行上腔静脉与右肺动脉的端端吻合,然后横断右肺动脉与主肺动脉的连接,使上腔静脉的血流入右肺动脉,而下腔静脉的血经右房、房缺进入左房。这一手术方法提供了部分的生理学纠治,适用于年龄小于12~18月,暂不适合行Fontan手术而要求进一步姑息手术的病例。其主要的优点是提供了肺血流,又可以避免体-肺动脉分流手术所造成的左室容量负荷过重的现象,长期手术疗效满意,并为进一步行Fontan手术提供了良好的基础。手术的近期和中期效果非常满意。但也存在一些缺点,包括形成上腔静脉与下腔静脉之间的侧枝血管,并进而形成分流导致临床上紫绀加重。经典Glenn手术可能形成肺内动静脉瘘,并较多发生在右下肺叶,如程度较重在行Fontan手术前应通过心导管予以堵闭。但6个月以下的病例手术死亡率较高,且手术造成的左右肺动脉连续中断,日后重建手术时操作难度很大,此法适用于肺动脉压力不高,且肺动脉发育尚可的患者。

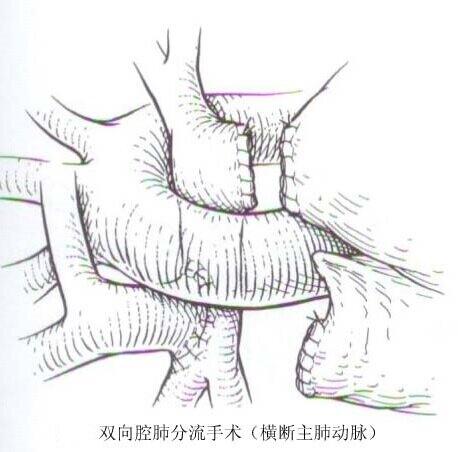

双向Glenn手术是改良的腔肺分流术,该术式采用上腔静脉近心端与右肺动脉行端-侧吻合,使上墙静脉血流流向双肺,可以避免上腔静脉33%的体静脉回流与右肺55%的肺毛细血管床的不平衡,并保持了左右肺动脉的连续性。术后血氧饱和度提高到70~85%。对于是否横断主肺动脉目前尚有争议,保留部分前向搏动性血流有利于减少肺内侧枝血管形成,但也会因此造成肺动脉压力增高,影响上腔静脉血液回流,增加胸腔积液的发生率(图3)。经典Glenn手术在早期取得了良好的手术效果,但以后发现可导致右上肺动脉扭曲,以及有一大部分病人因产生肺动静脉瘘而出现再次紫绀。因此在经典Glenn手术的基础上,近年来逐渐采用双向Glenn手术,降低了手术死亡率和减少术后并发症。

半Fontan手术:为降低Fontan手术的死亡率,应先解决左心发育不良,将手术分期进行,即施行半Fontan手术,使上腔静脉的血流回流至双肺动脉,心室的容量负荷降低,心室肥大逐渐恢复。收拾时采用补片将上腔静脉-肺动脉吻合口与右房隔开,使下腔静脉的血液流向体循环而非肺循环。该手术使腔肺分流的血流更通畅,二期手术时开放上腔静脉与右心房之间的通路,较为简便,但本次手术创伤较大,手术时间长,术后发生房性心律失常的机率较大(图4)。

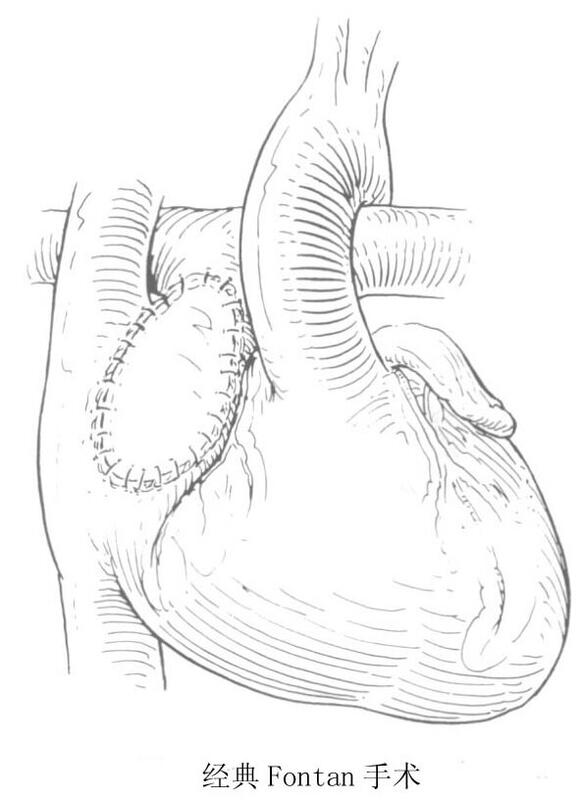

3.经典Fontan以及改良Fontan手术 经典Fontan手术于1971年被首次成功施行,这一手术的概念是右心旁路手术,即旷置右心室,使体静脉的血流在体静脉压的驱动下直接进入肺动脉。近年来,许多病例选择完全的腔静脉和肺动脉连接手术,保留小型的房间隔缺损或开窗。手术的死亡率已降至5%左右。Fontan手术在病人的选择上是非常重要的,通常来说,肺血管阻力较低和左心室功能良好是评价Fontan手术成功与否的重要因素。经典Fontan手术有以下10大标准:①年龄大于4岁;②窦性心律;③体、肺静脉回流正常;④右房容量正常;⑤无二尖瓣返流;⑥平均肺动脉压力小于15mmHg;⑦肺血管阻力小于4wood单位;⑧肺总动脉与主动脉直径比值大于0.75;⑨左心室射血分数大于0.6;⑩无肺血管发育异常及扭曲等。随着心血管内外科技术的发展和提高,对于上述10大标准已有了进一步修改。①年龄已不是主要的高危因素,1~4岁的婴幼儿行Fontan手术同样也获得良好的手术效果。据统计,由于两次姑息手术或延迟Fontan手术而产生的死亡率是早期行Fontan手术的两倍。其原因为,早期行Fontan手术有利于降低心室的容量负荷,改善心功能,同时也能减轻紫绀。①心律失常仍是Fontan手术的高危因素,但已不是绝对禁忌证,可以通过相应药物的应用或安装起搏器来予以控制。③体静脉回流异常的病例可采用全腔肺分流手术。④右房容量、肺体动脉直径比值已不作为手术指征。⑤二尖瓣返流的病例如左心室功能良好,可在手术同时予以瓣膜成形或置换。⑥肺动脉压力、肺血管阻力、肺血管发育情况、跨肺动脉压差以及左室射血分数、左室舒张末压仍是Fontan手术的重要指标,决定手术的预后。

经典Fontan手术是作右心房和肺动脉吻合,切开右心房顶部将右房壁裁剪成类似门型,翻转后形成吻合口的后壁,前面以自体心包片或其他假体组织缝合,主肺动脉一般予以横断,两端分别缝闭(图5)。

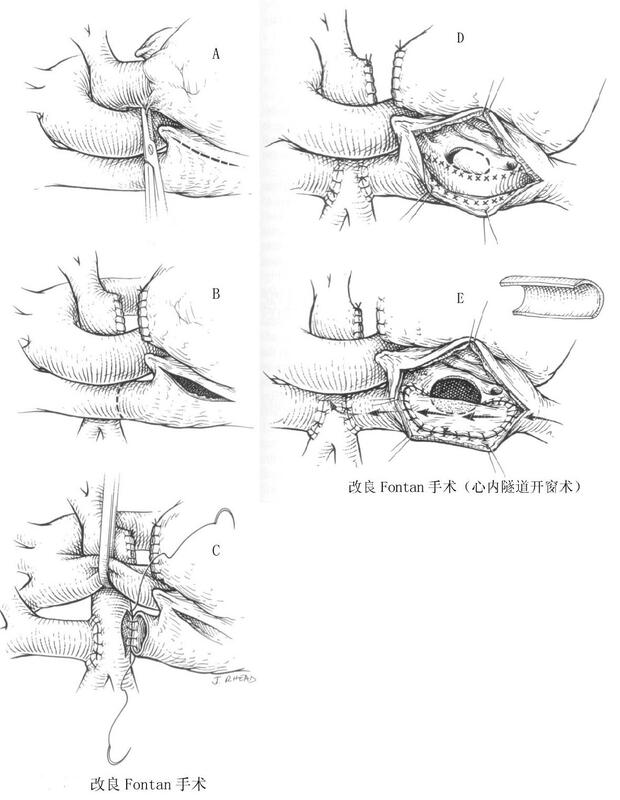

改良Fontan手术即全腔肺分流手术,包括心内隧道开窗术和心外管道开窗术。根据多年的研究发现和术后生理学表现证实,术后不但右室功能是不需要的,而且右房功能也是没有作用的。因此在经典Fontan手术方法的基础上进行了改良,即上、下腔静脉与肺动脉的直接连接。

心内隧道开窗术:建立体外循环后,在平行循环下横断上腔静脉,将近、远端分别与右肺动脉的上下缘切口行端侧吻合。横断主肺动脉,两端分别予以缝闭。沿心脏长轴切开右房前壁向上达右静脉窦,向下到下腔静脉欧氏瓣水平,用Gore-Tex人造补片或Gore-Tex人造血管做内隧道,一般选人造血管较多,因为人造血管壁厚,较硬,较易处理且有自然的弧度可形成很好的管状隧道。人造血管的下缘与下腔静脉在右房开口处连接,然后沿房间隔缺损的下缘缝合。人造血管的上缘与上腔静脉右房入口处连接。血管侧壁的前缘与切开的心房壁缝合(图6)。开窗的方法有两种,一种是缝合血管片与右房壁时预留5mm左右空隙;另一种是吻合后以打孔器在补片中央分别打2~3个小孔。这些小孔对腔静脉系统有减压的作用,可能会自然闭合,否则需心导管介入方法予以堵闭。术中在房内操作较多,可能会影响传导束,导致术后发生心律失常。

心外管道开窗术:手术方法与心内隧道术基本相同,区别在于上腔静脉横断后,缝闭近心端,远端与右肺动脉作端侧吻合。下腔静脉于膈面以上1cm处横

断,缝闭近心端,取18~22mm Gore-Tex人造血管修剪成适当长度,一端与下腔静脉远端作端端吻合,另一端与右肺动脉作端侧吻合,此吻合口宜略偏向左右肺动脉分叉处。管道侧打孔约5mm,右房侧壁同样打孔,然后将导管与右房侧壁行侧侧吻合开窗(图7)。开窗处以后可通过心导管介入予以堵闭。选用心外管道减少了心房内操作,术后心律失常发生率明显降低。这一手术方法由于选用人造血管作为外管道,因此适用于年龄较大的病人。

图7

4.术后处理

术后早期的处理原则是维持足够的前负荷以及前向血流,同时又必须避免因容量超负荷而造成心包积液、胸腔积液和腹水。术后心肺功能监测,早期保 持右房压>2.0kPa(15mmHg),如不能维持应输血和血浆。低心排出量综合征时,则应用多巴胺、异丙基肾上腺素或硝普钠等药物。术后早期渗血较多时,应及时应用新鲜血、血小板和纤维蛋白原。术后右房压力增高,淋巴液回流受限可造成引流量增多,可用利尿药和/或洋地黄。术后抗凝2~3个月。

【预后】

采用分期Fontan手术的方法使心室更能适应容量负荷的变化,同时采用心房内隧道开窗和心外管道开窗手术,降低了手术死亡率,减少术后并发症的发生。Fontan手术的效果与肺血管床的发育程度、体循环心室功能密切相关。早期各种姑息手术的手术疗效欠佳,以Glenn手术效果最好,近年来通过改良Fontan手术,平均死亡率10-20%,手术后右心房压力高者,手术死亡率和并发症明显增高。晚期死亡率为6%,原因多为左心衰竭,心律失常,右心衰竭等。再手术率为9%,多由于残余分流和右心房与肺动脉连接的阻塞。长期效果满意,心功能I和II级占92%和97%。术后1年、5年、10年、15年生存率分为别72%、68%、61%和50%。

(陈伟呈)

本文是陈伟呈版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论