三甲

三甲

儿童口腔颌面部淋巴管畸形(LM)的综合序列治疗

#淋巴管畸形 #雷帕霉素 #西罗莫司 #平阳霉素 #外科切除

淋巴管畸形(LM)为常见的先天性脉管系统发育畸形。在胚胎期,由于某种原因使淋巴管系统紊乱,造成淋巴管非恶性的异常生长和扩张,即形成 LM 组织。其发病率约为1/4000 ~ 1/2000。LM可见于全身各处,其中口腔、颌面、颈部比例最高,约占75%,构成儿童专科医院口腔颌面外科的常见病之一。

LM不仅影响面容,还影响语言、吞咽和呼吸功能,甚至可导致患者发生窒息死亡。LM多在2岁前发病,约50%患者出生时即患病,部分会随着儿童的成长,以及对感染、激素变化或创伤的反应而扩大。故对该疾病需采取积极、恰当的干预措施。

根据血管瘤和脉管畸形学组的最新治疗指南,目前治疗LM的方法多种多样,包括口服雷帕霉素、硬化剂注射(如无水乙醇、聚多卡醇、博莱霉素、平阳霉素)、外科手术切除,以及两种或两种以上治疗方法的联合综合治疗。

一、 口服西罗莫司

雷帕霉素,又称西罗莫司,是一种特异性的、有效的哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mTOR)受体抑制剂。其优越性表现在:

① 属于无侵入性的保守治疗,适用于不影响呼吸、进食,在观察期的婴幼儿及儿童;

② 对于明确有PIK3CA、TEK基因突变的LM患者,病灶消退率高于无突变的患者;

③ 对于有出血灶、感染的LM患者,口服雷帕霉素有很好的控制作用;

④ 早期服药,可以尽早抑制新生瘤体的发生,从而抑制LM继续发展,也可作为外科手术前用药;

⑤ 适用于严重的LM,如GLA、KLA、Gorham-Stout Syndrome及弥漫型LM。

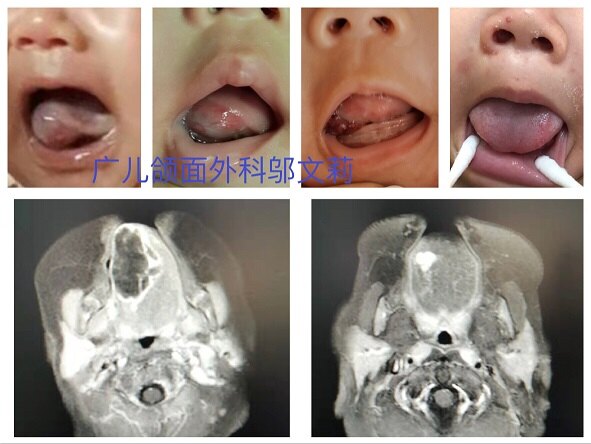

上图:患儿治疗前、口服雷帕霉素治疗1个月、3个月、12个月后瘤体局部外观变化 下图:患儿治疗前、口服雷帕霉素治疗12个月后的MR增强

二、 硬化剂注射

常用的有无水乙醇、聚多卡醇、、博莱霉素、平阳霉素等,口腔外科专科常规用药为博莱霉素和平阳霉素。

适用于:

① 巨囊型LM,尤其是单个大囊,硬化治疗为首选;

② 混合型LM,需联合外科手术切除,残余的瘤体注射。

患儿为单囊型LM,注射效果良好,可见第一次注射完后,1个月后行二次注射时,外形已经基本正常。

三、 外科手术切除

部分的淋巴管畸形,尤其是混合型和微囊型,口服雷帕霉素以及硬化剂治疗效果常不满意,尤其是余留的外观问题,常需要外科手术切除来改善。

适应征有:

① 病灶小,位置好,可完全切除;

② 微囊型LM;

③ 巨囊型及混合型LM,过往其他治疗效果不佳;

④ 对外观影响较大,或余留的外观问题需要解决;

⑤ 有危及生命的并发症,如严重压迫气道者。

外科手术切除,常需要联合其他治疗以达到更好的效果,如术前、术后口服雷帕霉素,或术中使用硬化剂。

颞部淋巴管-静脉畸形,混合型

颌面-颈部巨大淋巴管畸形,混合型

舌-口底巨大LM,混合型

上唇LM,微囊型

淋巴管畸形可治疗,家长无需过于焦虑。

在评估瘤体无影响正常呼吸、进食的前提下,婴幼儿及低龄儿童首选从保守治疗开始,同时定期复诊观察瘤体发展。

淋巴管畸形治疗是一个漫长的过程,治疗一般以3-6个月为一个评估周期,定期复诊非常重要性!复诊时需要评估治疗是否有效,是否需要更改方案,或者增加治疗方式。这跟邬伊森一直在做的唇腭裂序列治疗一样,需要跟随数年见证着孩子的成长。

邬文莉医生专科门诊时间:

【增城院区】

周一上午,门诊楼三楼E3区,口腔科,唇腭裂专病门诊

周一下午,门诊楼二楼D3区,儿科特诊中心,口腔颌面外科特需门诊

周五上午,门诊楼三楼E3区,口腔科,儿童颌面肿瘤专病门诊

本文是邬文莉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论