三甲

三甲

一站立就头痛?小心得了低颅压头痛!

作者:汪孟佳1 李佳静1 张紫清1 冀雅彬2 (1.南方医科大学第一临床医学院;2.南方医科大学南方医院神经内科)

转载自:《健康中国》https://m.jkzg2030.cn/detail/119870/ad?guid=202fc1a7f1768cc3edec4bf885ea9bd0

你是否有站起来就头痛,躺平后头痛马上缓解的经历?如果有的话,你很可能得了低颅压头痛——一种以直立性头痛,脑脊液压力低于60mmH2O为主要表现的临床综合征[1],通常表现为枕部和顶颞部胀痛或钝痛,可伴有恶心呕吐、视物模糊以及耳鸣[2]等症状。患者改变体位后头痛发作的时间间隔不定,可瞬间发作,也可间隔几分钟、几小时甚至延迟半天发作[3]。该病多见于女性[4],年发病率较低,为4-5例/10万人,常被漏诊,或误诊为“焦虑抑郁”和“紧张性头痛”[5]。

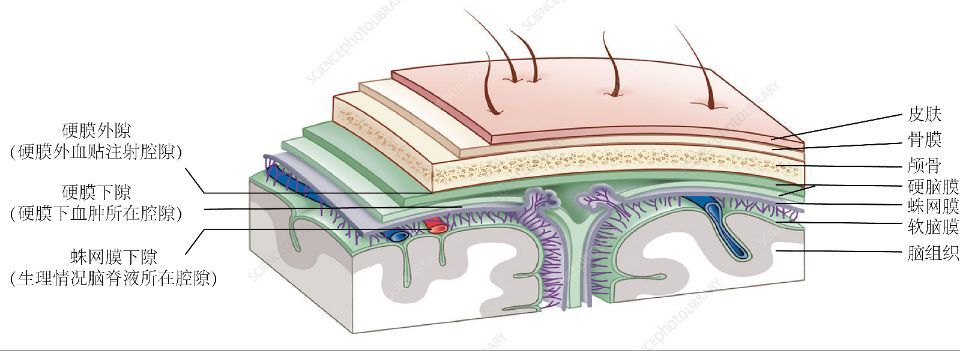

脑脊液漏被认为是引起低颅压头痛的最常见原因。脑脊液是充满于脑室系统、脊髓中央管和蛛网膜下隙内的无色透明液体,对中枢神经系统(脑,脊髓)起缓冲、保护、维持正常颅内压、营养和代谢的作用[6]。大脑底部有许多对疼痛敏感的结构,如硬脑膜及其中的动脉、大脑镰、小脑幕等[7]。脑脊液充满了脑和脊髓表面两层被膜——蛛网膜和软膜之间的蛛网膜下隙(见图1),可防止其因体位变化而受到刺激后产生痛觉。但是,一旦脑脊液生成减少、被吸收过多甚至外漏,就会导致缓冲作用减少,增大刺激并产生疼痛感。

由于继发或自发性因素,脑脊液可能漏出至硬膜之外。继发性因素包含腰椎穿刺、颅底骨折、手术、硬膜外麻醉等。因此,腰椎穿刺术后往往会建议病人去枕平卧6小时来避免头痛。自发性低颅压头痛的病因目前未明,可能是由于自身发育因素导致硬膜薄弱:硬膜憩室(局限性扩张),囊肿(脑脊液注入憩室内),累加“诱因”:感冒,用力,拔牙[2],按摩[5, 8],造成本就脆弱的硬膜产生单个或多个漏点(“破洞”)。按照常理,漏口的大小、漏出的速度与症状的轻重有关,但又不一定紧密关联。此外,结缔组织病如马凡综合征患者往往合并硬脊膜发育不良,可能会并发自发性脑脊液漏[9, 10]。

人的颅腔内有血管、脑组织、脑脊液,由于脑组织的体积较为固定,当脑脊液含量减少时,颅内静脉扩张充血[11],加之低颅压使脑组织移位,硬膜与蛛网膜之间间隙(即硬膜下隙)扩大,久而久之,可能造成静脉破裂出血,硬膜下血肿,静脉窦血栓[12]等不良后果。因此,一旦诊断为低颅压头痛,应尽早积极治疗。

那么,低颅压头痛一般如何诊断治疗呢?

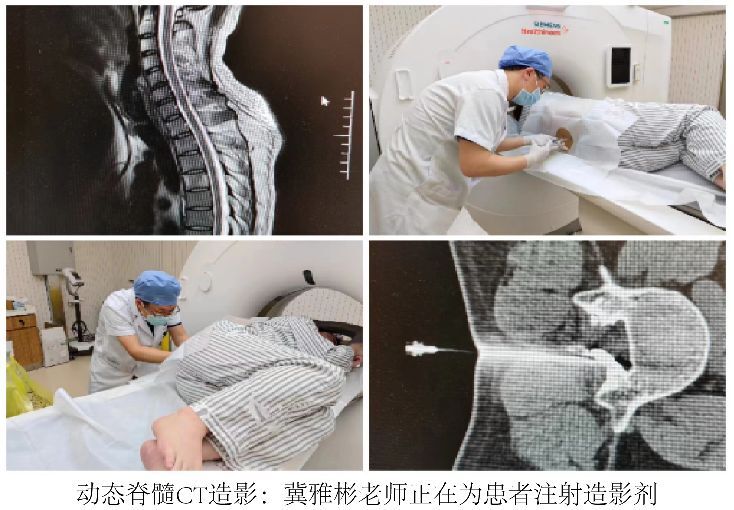

影像学手段可以提供脑脊液漏的间接或直接证据。头颅CT、MRI、增强MRI、常规脊髓MRI和水成像可以显示脑脊液漏的失代偿程度-继发性改变如硬膜内外静脉扩张,硬膜下血肿,硬膜强化[13]等,可用于急诊治疗,但不能查明真正病因,且会随病情发展存在动态演变过程[11]。此外,有20%的自发性低颅压疼痛患者头部MRI检查结果正常[14]。脑脊液漏的直接证据需要由时间/空间分辨率更高的动态脊髓造影获取,如动态CT脊髓造影(见图2),数字减影脊髓造影和放射性同位素脑池造影[15]。

低颅压头痛患者可以首先采取保守治疗。严格去枕平卧,科学补液,绑腹带,使用咖啡因、茶碱药物等。小部分患者可以痊愈,但一些临床证据表明其疗效有限,长期缓解的效果较差甚至迁延不愈[16, 17]。

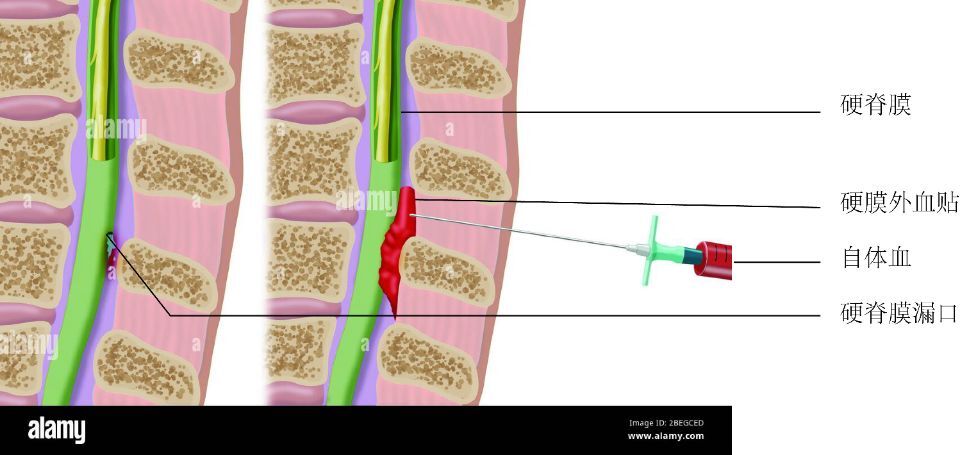

当保守治疗超过两周效果仍不佳,继发性因素导致漏口扩大以及快漏型患者[15],可以采用硬膜外注射自体血或生物蛋白胶的手段。其中硬膜外血贴技术(包括靶向与非靶向)目前应用的较为成熟(见图3,4):硬脊膜外注入自体血10~20ml,其起效机制有两种:短效机制和长时机制。短效机制——血贴对于硬脊膜漏口的直接封堵以及血贴充盈硬膜外腔导致硬膜外腔压力增高,进而阻止脑脊液漏出;长效机制——血贴凝固机化促进硬脊膜漏口愈合,限制脑脊液流出和吸收[17]。非靶向血贴靠血液弥散修补远处漏点,对于高位颈髓和硬脊膜薄弱区(颈胸交界处)的漏点修补效果较差[17]。若非靶向血贴治疗后症状仍未缓解,可能需要脊髓造影准确定位漏点[18]并进行靶向血贴或外科手术。血贴技术的局限性在于:在漏口较多或范围较大的患者中,单次成功率较低,非靶向血贴尤甚,不易一次性完全封堵,常需多次治疗。重复操作增加了硬膜外腔粘连的可能性,带来腰背部疼痛的隐患,这也是靶向血贴的优势所在[17]。因此,推荐早期进行脊髓造影明确漏点位置,并进行靶向硬膜外血贴治疗。此外,血贴治疗后可能出现反跳性颅内压升高,但一段时间后便可自行缓解[18]。

低颅压头痛相对少见,容易被误诊,漏诊,愿大家发现“直立性”头痛后及时就诊,早日恢复健康!

参考文献:

[1] Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition [J]. Cephalalgia, 2018, 38(1): 1-211.

[2] 陈益升,冯智英,黄锦坤,等. 36例原发性低颅压头痛临床分析 [J]. 中国医师进修杂志,2017,40(2):167-171.

[3] HäNI L, FUNG C, JESSE C M, et al. Insights into the natural history of spontaneous intracranial hypotension from infusion testing [J]. Neurology, 2020, 95(3): e247-e55.

[4] SCHIEVINK W I, MAYA M M, MOSER F G, et al. Incidence of spontaneous intracranial hypotension in a community: Beverly Hills, California, 2006-2020 [J]. Cephalalgia, 2022, 42(4-5): 312-6.

[5] 邓紫惠,蔡亚男,谢文艺,等. 腰椎正骨诱发脑脊液漏型低颅压综合征1例 [J]. 中国临床案例成果数据库,2023,05(01):E00582-E00582.

[6] BUENO D, GARCIA-FERNàNDEZ J. Evolutionary development of embryonic cerebrospinal fluid composition and regulation: an open research field with implications for brain development and function [J]. Fluids Barriers CNS, 2016, 13: 5.

[7] 赵鹏,张本恕. 原发性低颅压综合征13例临床分析. [J]. 中国综合临床,2009,25(02):158-159.

[8] 洪康杰,章正祥,曹志坚,等. 颈部推拿按摩诱发的低颅压综合征一例 [J].浙江临床医学,2020,22(05):749-750. DOI:10.3760/cma.j.cmcr.2022.e05711

[9] 马文龙, 刘晓加. 马凡综合征合并低颅压性头痛一例报告 [J]. 中华神经科杂志, 1998, (04): 209.

[10] APETROAE A, STRENZKE T, FERBERT A, et al. [Spontaneous intracranial hypotension and Marfan syndrome] [J]. Nervenarzt, 2016, 87(8): 846-52.

[11] 陈健华,刘秀琴,黄蓉,等. 自发性低颅压12例临床、影像特点及长期随访观察. [J] 中华医学杂志,2016,96(33):2625-2628.

[12] 祝清勇,宋承汝,滕军放. 自发性颅内低压并发脑静脉血栓形成的临床特征及治疗效果分析(附四例报道). [J]中华神经医学杂志,2021,20(09):892-901.

[13] 曹三勇, 李志娟. 原发性低颅压临床分析 [J]. 中国医师杂志, 2008, (10): 1374-5.

[14] D‘ANTONA L, JAIME MERCHAN M A, VASSILIOU A, et al. Clinical Presentation, Investigation Findings, and Treatment Outcomes of Spontaneous Intracranial Hypotension Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis [J]. JAMA Neurol, 2021, 78(3): 329-37.

[15] 戴艳芳,王震,王征,等. 高流量硬脊膜脑脊液漏致自发性低颅压6例临床分析. [J] 中华神经科杂志,2023,56(02):178-186.

[16] DOBROCKY T, NICHOLSON P, HäNI L, et al. Spontaneous intracranial hypotension: searching for the CSF leak [J]. Lancet Neurol, 2022, 21(4): 369-80.

[17] 王谨,王莉,何非方,等. 靶向硬膜外血贴治疗自发性颅内低压价值探讨 [J]. 中华医学杂志,2009, 89(21):1477-1479.

[18] SCHIEVINK W I. Spontaneous Intracranial Hypotension [J]. N Engl J Med, 2021, 385(23): 2173-8.

[19] 丁文龙,刘学政. 系统解剖学. 第9版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 394-405.

[20] 吴江,贾建平. 神经病学(8年制). 第3版. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 354-356.

图 1:脑膜的三层结构

图 2:动态CT脊髓造影(来源:南方医科大学南方医院神经内科)

图 3:硬膜外血贴

图 4:硬膜外血贴治疗(来源:南方医科大学南方医院神经内科)

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论