肾孟输尿管癌/尿路上皮癌的放射治疗

肾孟输尿管癌/尿路上皮癌的放射治疗

曾辉医生按:目前已经全面进入精准放疗时代,很多县级医院IGRT-IMRT基本是标配;免疫治疗在输尿管癌中也大放异彩;化疗药物及抗血管生成治疗也显示较好的临床效果,热疗也与放、化疗联合应用取得事半功倍的效果,总之,多种手段合理运用的综合治疗非常重要。

2023-08-04/W5(癸卯兔年六月十八於汉口)

以下内容为语音转文字,不保证准确,仅供参考

放疗在肾盂输尿管癌(UTUC)中的价值-高危辅助放疗/晚期不能耐受化疗的挽救性放疗

免疫检查点抑制剂(PD-1/PD-L1)尿路上皮癌治-BGB-A317-204研究

1例(女/78岁)输尿管/膀胱尿路高级别(G3)上皮癌根治性同步放化疗+免疫治疗-TOMO

穿潜水衣/1例(男/5岁)B系急淋-全皮肤+全骨髓+海马保护全中枢+全淋巴结+睾丸保护-TOMO放疗

Renal and ureteral carcinom

pyelo-carcinoma and carcinoma of ureter

Pelvic Ureteral Carcinoma

肾孟输尿管癌(renal pelvic and ureteral tumor)大多为移行上皮癌,可发生在上尿路集合系统的任何部位,从肾盏到输尿管膀胱交界处,肿瘤多见于成人,很少发生在 40岁以下者,男性是女性的 2~3倍。病变常见多发,近半数的病例可伴发膀胱移行细胞癌。

病因

肾盂或 输尿管癌 的病因尚未完全明了,但已知的可以导致 膀胱癌 的相关因素也都与上尿路上皮癌相关,如职业暴露,一些职业工人长期接触职业相关的致癌物,如苯、苯胺、2-奈胺、联苯胺等也同样会导致上尿路上皮癌。此外,与遗传因素、生活方式(如吸烟)、饮食习惯(如喜欢吃烤肉、熏肉或烟熏、腌制食物)、长期服用某些药物(如止痛片)、长期慢性刺激(如尿石)等有关。与膀胱尿路上皮癌有所不同的是巴尔干 肾病 (间质性 肾炎 )患者易患上尿路上皮癌,巴尔干 肾病 虽然无家族遗传性,但却有家族性发病的特点,这类患者所患肾盂输尿管尿路上皮癌多为低级别、多发,双侧患病患者约有10%。

应用解剖

应用解剖

观察肾的冠状切面,肾实质内辐射状分布杯口样收集系统,共有 7~8 个肾小盏,形似漏斗。在肾窦内,2~3个肾小盏汇合成一个肾大盏,再由 2~3个肾大盏汇合形成一个肾孟。肾孟离开肾门向下弯行约在第 2 腰椎(L2)上缘水平逐渐变向与输尿管相移行。

输尿管是成对的位于腹膜外位的肌性管道,约平第 2 腰椎(L2)上缘水平起自肾孟末端,终于膀胱。长为20~30 cm,管径平均为0.5~1cm,最窄处口径只有 0.2~0.3 cm。全长分3部分,即输尿管腹部、输尿管盆部和输尿管壁内部。行经腰大肌前面下行至骨盆入口处,越过骼血管前方,经盆腔侧壁至膀胱,从膀胱底外上角向内下穿人膀胱壁,开口于膀胱三角。

肾孟的区域淋巴结包括肾蒂淋巴结、腔静脉周围淋巴结、腹主动脉旁淋巴结和腹膜后巴结。

输尿管的区域淋巴结包括肾蒂巴结、腔静脉周围淋巴结、骼血管(骼总、骼内、骼外)淋巴结、输尿管周围淋巴结和盆腔淋巴结。

肾孟输尿管的淋巴引流系统呈弥散和节段性,主要引流至肾门淋巴结、腹主动脉旁淋巴结、腔静脉旁淋巴结、骼总淋巴结、骼内或骼外淋巴结。

输尿管对射线的耐受性

输尿管对射线的耐受性

输尿管肿瘤的放疗均为半尿路切除术后放疗,很难观察到对输尿管全段的影响。盆腔肿瘤(前列腺癌、直肠癌和官颈癌)的放疗,放射输尿管损伤的报道几乎没有。有些肿瘤放疗后出现输尿管梗阻,也是肿大的淋巴结或肿瘤本身进展所致。在人体,约 12.5Gy的术中照射(术中为单次照射)加上50 Gy的外照射(分次照射/常规分割)即可引起输尿管梗阻。

由于肾孟与肾实质在一起,我们未能得出肾孟对射线的耐受量,只能把肾孟等同于肾脏。但肾孟的细胞由移形上皮构成,其对射线的耐受应该同输尿管。

流行病学

流行病学

上尿路移行细胞癌是少见的泌尿系统肿瘤,仅占肾孟肿瘤的 7%和肾上皮恶性肿瘤的5%。多发年龄为 50~60 岁,男女比例为 2~3:1。上尿路移行细胞为多中心肿瘤,超过/3 的上尿路移行细胞癌患者发展成膀胱癌。

由于肾孟输尿管和膀胱表面黏膜的胚胎发生同源性,许多肾孟输尿管上皮癌的流行病学特性亦与膀胱癌类似。城市人群、吸烟、肾孟结石、滥用止痛药(如乙酷氨基苯乙醚)等与本病发生相关。

转移与复发特性

转移与复发特性

上尿路移行细胞上皮癌表现为多中心病程,可以表现为多节段性肿瘤。

输尿管上皮癌好发于远端 1/3 输尿管。上尿路上皮癌可以表现为局部侵犯,也可通过血行、淋巴转移,也可能发生肿瘤细胞在膀胱黏膜上的种植。原发肿瘤的病理分级与淋巴结转移相关。分化程度高的(1、2 级)肿瘤很少出现淋巴结转移,分化程度低的(3、4 级)出现淋巴结转移的概率明显升高。

临床表现

临床表现

血尿是肾孟输尿管癌最常见的症状,70%~95%的病例都有肉眼或镜下血尿,大多表现为无痛性全程血尿。其次,8%~40%的病例可有腰部不适或隐痛。10%~20%的病例因肿瘤梗阻引起巨大肾积水时,腹部可扪及肿块。

诊断要点

1,病史 大多病例都有无痛性全程肉眼血尿,伴或不伴腰部酸痛。

2.脱落细胞学检查 肾孟输尿管的肿瘤细胞脱落至尿液中,检出的阳性率较高。在逆行造影时,可通过冲洗或刷洗来作脱落细胞学检查。

3.肾孟造影 包括静脉肾孟造影和逆行肾孟造影。在造影片上出现充盈缺损为肾孟输尿管癌的特点。

4.超声波检查 肾孟癌表现为肾孟内低回声反射或强回声反射;伴有肾积水时,可有肾积水的超声表现,并能清晰显示肿瘤的形态。超声显示肾的皮髓质结构紊乱,说明肿瘤已侵及肾实质;肾轮廓不规则变形,提示肿瘤已累及包膜。当超声检查发现巨大肾积水时,应仔细检查梗阻部位有无肿瘤的发生。

5.CT 和 MRI检查 对于肿瘤的发现以及肿瘤性质的鉴别,CT和 MRI检查相对于常规检查更具有优势。同时 CT 和 MRI检查能清楚地显示肿瘤是否侵犯肾外组织及范围,能明确是否有区域淋巴结转移。

临床分期

临床分期

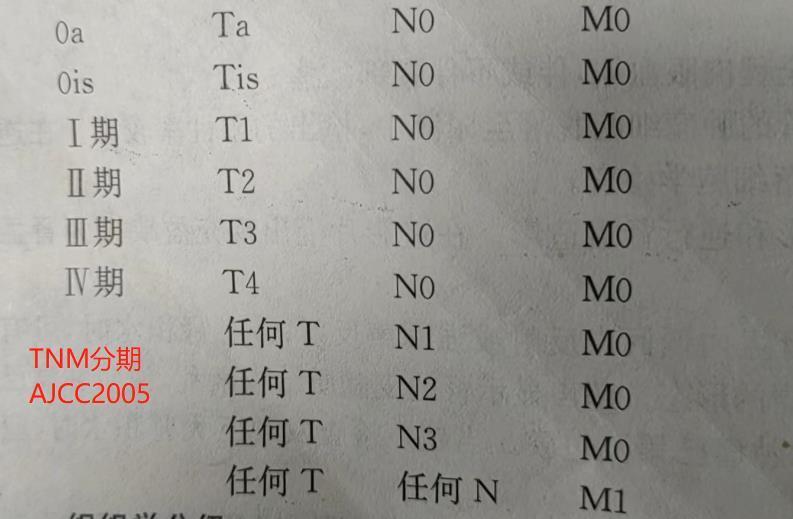

美国癌症研究联合会(AJCC)2005

TNM定义:

原发肿瘤(T)

Tx 原发肿瘤无法确定

T0 无原发肿瘤

Ta 乳头状非浸润癌

Tis 原位癌

T1 肿瘤浸润上皮下结缔组织

T2 肿瘤浸润肌层

T3 肿瘤浸润超过肌层达肾周脂肪或肾实质(仅适用肾孟肿瘤)

T3 肿瘤浸润超过肌层达输尿管周围脂肪(仅适用输尿管肿瘤)

T4 肿瘤侵犯邻近器官或通过肾脏达肾周脂肪。

区域淋巴结(N)

Nx 区域淋巴结无法评估。

N0 无区域淋巴结转移。

N1 单个区域淋巴结转移,且最大径< 2cm。

N2 单个淋巴结转移,最大径>2cm,但<5cm,或多个淋巴结转移,最大径<5cm

N3单个淋巴结转移,最大径>5 cm。

远处转移(M)

Mx 远处转移无法评估

M0 无远处转移。

M1 有远处转移

分期

肾盂输尿管癌

组织学分级

Gx 分级无法评估

G1 高分化

G2 中分化

G3~4 低分化或未分化

病理

病理

肾盂输尿管癌 90%移行细胞乳头状癌,鳞形上皮细胞癌和腺癌少见。中等分化的移行细胞癌多见,早期就可出现淋巴结转移和扩散,而肾孟输尿管鳞癌更易局部侵犯,故其局部复发率高。

预后因素

预后因素

肿瘤的分期和病理分级仍是肾孟输尿管癌最重要的预后因素。Corrado 报道肿瘤 Ta、T1、T2、T3、T4的5 年生存率分别为 80%、83%、72%、51%、16%。Heney 报道肿瘤局限于黏膜下层和肿瘤穿破肌层的两组病例 5 年生存率分别为 82%~100%和0%~24%。Huben 报道分化好的肿瘤(G1~2)和分化差的肿瘤(G3~4)中位生存期分别为 91.1个月和12.9个月(P0.004)。在此组病例中,分化差的肿瘤(G3~4)术后局部复发率或淋巴结转移率为 25.7%。复旦中山医院曾随访一组 46 例输尿管癌病例,T1~T2和T3~T4 的5年生存率分别为 54%和 18%,显示本病总体生存率与临床分期明显相关(P 0.002)。

肿瘤细胞分化程度差,使转移率升高而生存率下降。Corrado 报道分级为 G1、G2、G3、G4 的肿瘤 5 年生存率分别为 83%、75%、52%、0%。其他一些报道结果也相仿。Charbit 报道低分化肿瘤的淋巴结转移率高,90%的死亡病例为低分化肿瘤病例。

多因素分析表明,除肿瘤分期和分级是肾孟输尿管肿瘤预后最重要的因素外,肿瘤细胞的 DNA 状态以及初诊时肿瘤是否多发也与预后相关。。

治疗

治疗

一、外科处理

根治性手术切除是绝大部分肾孟输尿管移行细胞癌的首选治疗。手术范围包括切除Gerota 筋膜内患侧肾脏、同侧输尿管全程及膀胱输尿管人口处膀胱壁锥形切除。但单纯手术其局部复发率仍较高,有时可达 30%。保守手术可在某些分化好、分期早的单个肿瘤或对侧肾功能差或肾缺如情况下应用,而保守术后应该辅助放疗。保守性手术包括镜下电切术、部分切除术等。是否行淋巴结清扫尚无定论,但淋巴结阳性的病例远处转移风险高。

二、放疗

以 往很少资料表明肾孟输尿管癌需行常规辅助放疗,放疗可能对 T3、T4 期肿瘤或淋巴结转移的病例有益。Brookland 和 Richter 在一组回顾性分析中认为术后放疗使局部复发率降低。另外一些报道也得出相似的结论,分化较差的肾孟输尿管移行细胞癌辅助放疗可使局部控制率提高。

在一组 26 例 T3、T4 或淋巴结阳性的肾孟输尿管癌病例中分组对照分析,其中 17 例单纯手术的有 9 例出现局部复发,而术后接受辅助放疗的 9 例仅1例部复发。多因素分析与局部复发相关因素有两个:一是肿瘤分级,二是辅助放疗。

复旦中山医院放疗科曾对一组 46例输尿管癌病例分组作回顾性对照分析,单纯手术和术后放疗两组些结果还有待较大的样本量来分析证实。局部复发率分别为 55%和 25%,显示术后放疗使局部复发率降低(P = 0.036)。两组 5生存率分别为 26.6%和 52.5%(P = 0.43),统计学上未有显著差异。同时我们发现单手术的 22 例患者中,有 9 例出现膀胱种植,因此术后放疗应包括膀胱在内的全尿路照射。

放射技术

放射技术

肾孟输尿管癌的术后放疗,

临床靶区应包括肾筋膜和输尿管全程以及同侧膀胱三角在内的膀胱壁,靶区同时也将主动脉旁或下腔静脉旁的淋巴结包括在内。

对亚临床灶的治疗 以1.8~2 Gy /F的分割剂量、总量达 45~50 Gy 为宜。

对局部切缘阳性或局部晚期(如肿瘤穿透或淋巴结多个阳性)的病例,还应该缩野局部加量 5~I0Gy。

对不能切除(不愿意手术或医学原因不能手术者)或肉眼残留病灶,可能需要更高的治疗剂量。在这些需较高治疗剂量的病例中,应该设计包括斜野和侧野在内的多野照射,以降低周围正常组织结构的受量,减少正常组织的良反应。CT辅助三维治疗以及适形调强技术有助于放射靶区体积的设定。对于接受化疗的病例,可适当地降低肿瘤的放射剂量。

治疗结果

治疗结果

肾孟输尿管癌术后局部复发率较高,特别是那些肿瘤分化差或浸润深的病例,更易出班局部复发。

目前有关辅助放疗的资料还很少。早期 Brookland 曾报道一组回顾性对照析,提示辅助放疗有助于本病的局部控制。9 例接受术后放疗(中位剂量 50 Gy)和11例纯手术的病例比较,放疗组的局部复发率降低(11%:46%),而生存率提高(27%:17%)。

Babaian 也报道8 例肾孟输尿管癌术后接受放疗(40~60 Gy/4~6 周)的病例,仅1例出现部复发。Cozad 也认为肾孟输尿管癌术后接受辅助放疗的病例,其局部控制率和生存率较纯手术组得以提高。尽管这些结果显示术后放疗对肾孟输尿管癌的局部控制和生存率有益。但事实上对那些肿瘤分化差、浸润较深或出现区域淋巴结转移的病例,其预后仍然较差(曾辉医生按:化疗+免疫治疗目前已经大大改善这类患者的预后)

复旦中山医院对 46 例肾孟输尿管癌病例也作了临床对照研究,术后辅助放疗 24 例,治疗剂量50 Gy/25Fx,其中9 例行局部肿瘤区域照射,15 例行瘤床、区域淋巴结和膀胱全程照射。访结果显示前者出现 1 例局部复发和6 例膀胱种植复发,而后者仅出现3 例膀胱种植复发,两者局部控制率有显著差异( P = 0.010)。22例单纯手术的病例中出现 3 例局部复发9例膀胱种植复发,与 15 例全尿路放疗病例比较,其局部控制率也有显著差异(P:0.036)。术后放疗组和单纯手术组 5 年生存率分别为 52.54%和 26.64%,统计学上无显差异(P=0.431)。这可能与本组病例的高远处转移率(35%)和样本量有关。

Maulard-Durdux回顾性分析 26 例上尿路移行细胞癌术后辅助放疗病例,中位治疗量45 Gy,其中 8 例仅行局部瘤床照射、3 行区域淋巴结照射、15 行瘤床和区域淋照射,将本组生存率与临床单纯手术组比较,作者认为辅助放疗并未提高本病的生存率,但木组病例的局部复发率仅为 11.5%(3 例复发),显示术后放疗对本病的局部控制有益。同时,本组病例出现远处转移率高达 54%,提示我们应该考虑辅助系统治疗。

放射反应及并发症

放射反应及并发症

肾孟输尿管癌的放射治疗不良反应及并发症与其他腹部盆腔肿瘤的放疗相似。不良反应包括患者出现恶心、呕吐、腹泻、腹部不适及阵发性痉挛。

右侧尿路肿瘤患者放疗可能导致肝损伤。哥本哈根癌症治疗中心曾报道一组 27 例肾孟输尿管癌放疗结果:3 例发生肝损伤而出现生化异常,3 例出现十二指肠及小肠炎,6 例出现十二指肠及小肠出血。9 例肠道并发症患者中 4 例通过外科手术处理恢复,而 5 例死于相关并发症。本组病例采用每天2.5Gy大分割治疗,总量 50 Gy。上尿路肿瘤的放疗并发症发生率与放射总量、分割剂量和放射技术有关。CT 辅助三维治疗计划可以使上尿路肿瘤放疗的并发症发生率明显降低。Stein 报道一组 56 例接受术后放疗的病例,照射总量 46 Gy,仅 3 例(5%)出现明显的放射毒性反应,而这3 例病例还是在应用CT 辅助治疗前的病例中发生。另一组应用 CT 辅助治疗的 12 例患者,照射总量45Gy,而无1例发生远期并发症。

问题与展望

问题与展望

肾孟和输尿管癌是泌尿系统的少见肿瘤,治疗以根治性半尿路切除为主要手段,术后辅助放疗对局部控制率和生存率的提高已为越来越多的人所认识,但由于样本量的限制,对术后放疗疗效的认识尚未一致。另外肾孟输尿管癌的术后放疗的范围大,如何更有效避免周围正常组织的急性损伤和放射并发症的发生,是我们目前应该重视的问题。通过合理设计放疗靶区及 CT辅助治疗技术,可有效解决上述问题。随着放疗技术的发展,相信放疗是肾孟输尿管癌的有效、合理的治疗手段。

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论