三甲

三甲

总结经验,造福更多患者

今天又看了几个慢性硬膜下血肿病例。

患者1

前两天我发朋友圈讲述的某医院著名内科专家C教授,今天来我门诊回访了。他三次经历硬膜下血肿由治疗后缩小到增大的过程,整整经历了近6个月的药物治疗,今天才终于控制住了血肿增多。我将他的历次检查的头部影像找出来,并分析给他看,兴奋地告诉C教授,他的血肿明显缩小,他快痊愈了。C教授也非常高兴,说自觉这几个月以来,自己恢复平顺。我坦白地告诉他:我没有鼓励患者选择手术,而是花这么长时间对他实施药物治疗,始终心存紧张,担心因血肿吸收较慢、长时间压迫脑组织导致认知功能障碍。结果,他微笑着告诉我,他在第三次受伤、发现血肿再次增大后,一度想接受手术治疗。但权衡利弊、结合自己恢复情况,他说,如果让他再选,他还是会坚定选择药物治疗。临走时,老教授激动地握住我的手向我致意,感谢我帮助他康复。我心中一块石头落地:只要适应证选择对头,药物治疗慢性硬膜下血肿是正确答案。

患者2

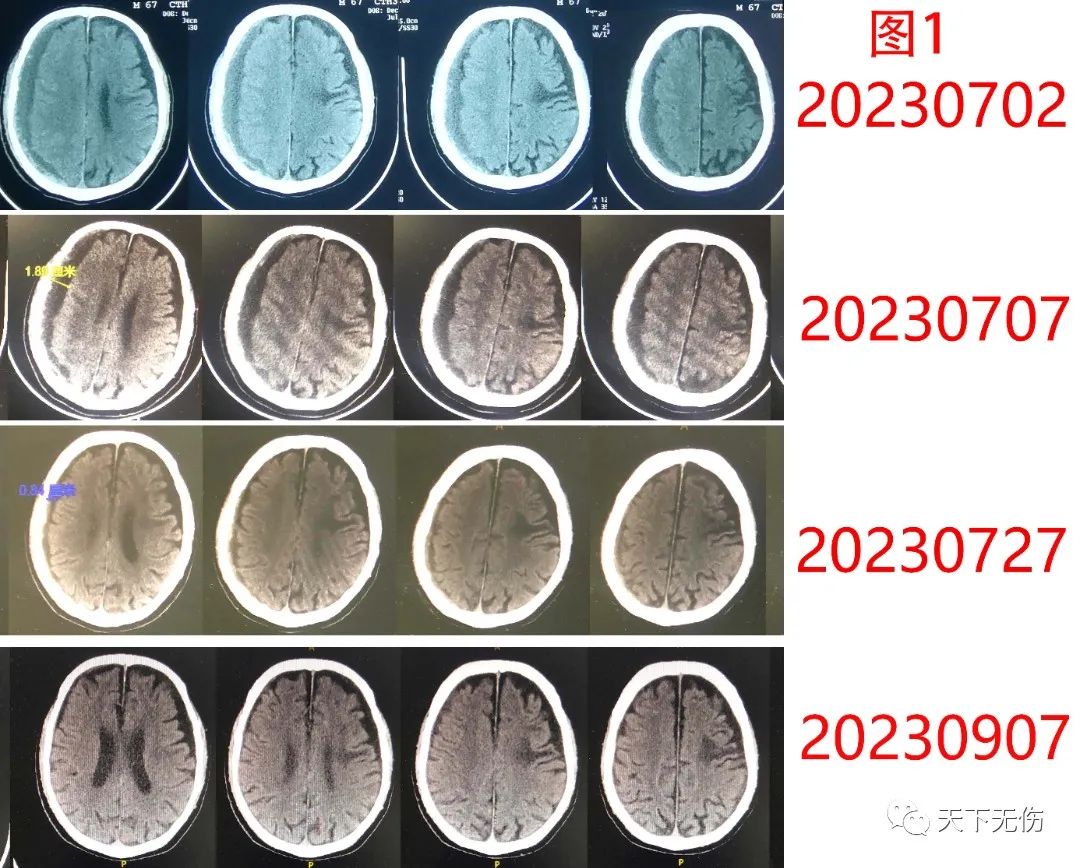

X先生,今年67岁。7月初他因轻微头外伤后头痛头晕,到我这里住院治疗2周,今天是出院后时隔一个月到我门诊复诊。虽然他的血肿量不大,但是患者有严重糖尿病、高血压,又有冠脉支架植入历史。被诊断为慢性硬膜下血肿后,由我科另外一个治疗组收入院,我负责指导治疗。因患者血糖难以控制,几次濒临非酮症高渗性昏迷,所以我微调X先生的药物治疗方案。与其他患者是不同的:他主药是立普妥,20mg,每天1次;而因为小剂量地塞米松就足以导致他血糖飙升,我把本来要持续应用4周的地塞米松改为仅使用2周。7月中旬他出院时,血肿只是略微缩小。我教他头颈淋巴引流按摩,结合阿托伐他汀钙继续治疗。我团队里一度有医生对药物治疗慢性硬膜下血肿达到痊愈没有信心,今天距离他上次复查血肿情况约一个月,他早早来门诊开具CT检查单,结果显示,老先生的血肿已经完全吸收(图1)。

图1

确认自己已经治愈后,他高兴不已,跟我敞开心扉:自己不慎摔伤,给儿子添麻烦,给家人添麻烦了。谢谢我治好了他。

患者3

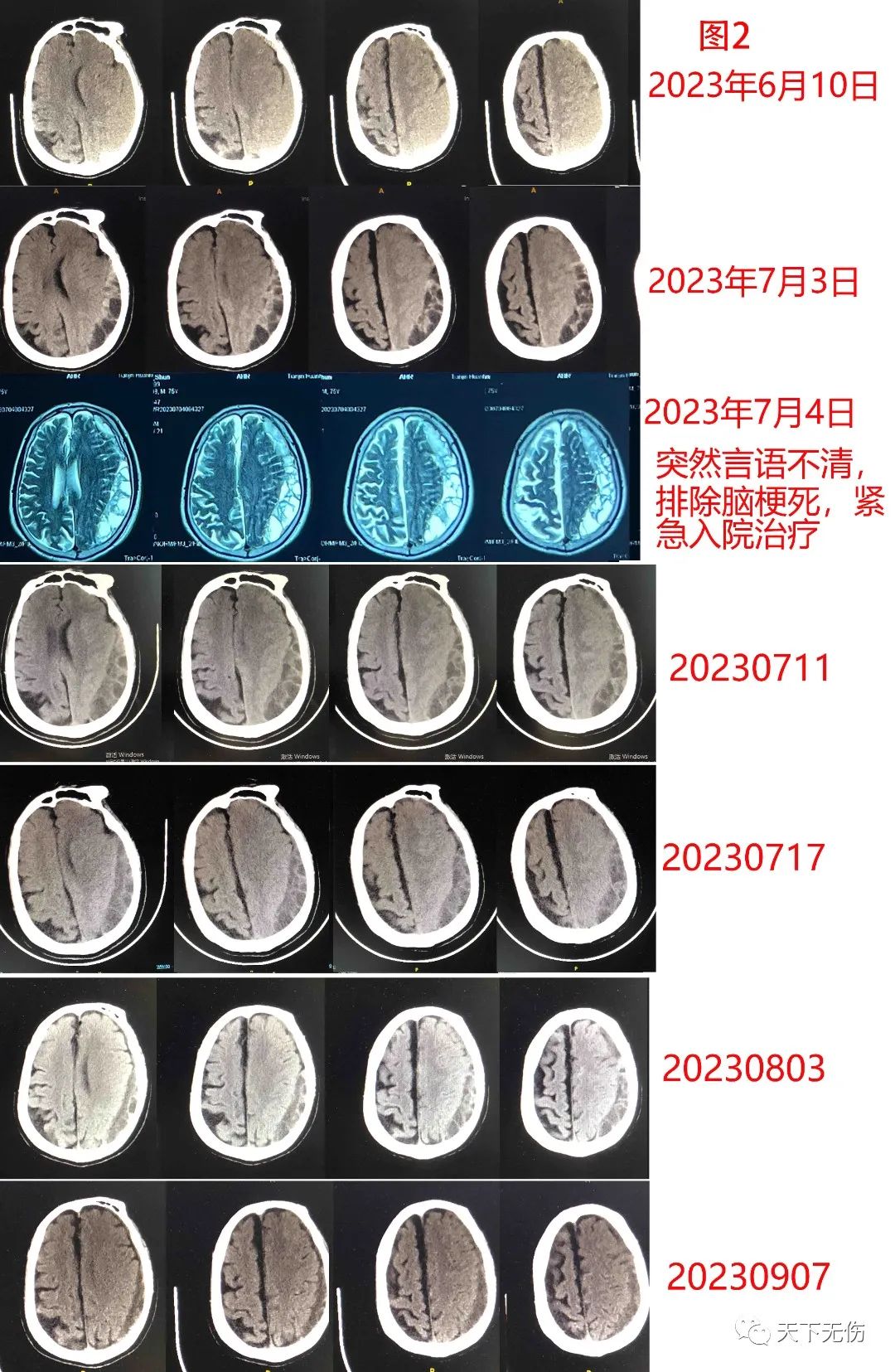

M先生今年75岁,没有明确外伤史。因头痛、说话不清被诊断为慢性硬膜下血肿。我为他开具了立普妥处方,指点他结合地塞米松口服或静脉应用。7月3日复查影像见血肿开始吸收。但7月4日又突然言语不清。我急诊收他住院,采取他汀加激素加头颈淋巴引流按摩,结果仅仅1周多,患者言语变清晰,复查血肿持续变小。出院后他总是定期复查,症状逐步消失。今日是住院治疗后的2个月,头CT显示他的血肿已经几乎完全吸收(图2)。

图2

M先生高兴极了,问他能否调整生活节奏,能否恢复钓鱼。当我了解到鱼竿只不过几两重,能上口的鱼也很小,就鼓励他可以去试试。得到肯定回答后,患者兴高采烈。

患者4

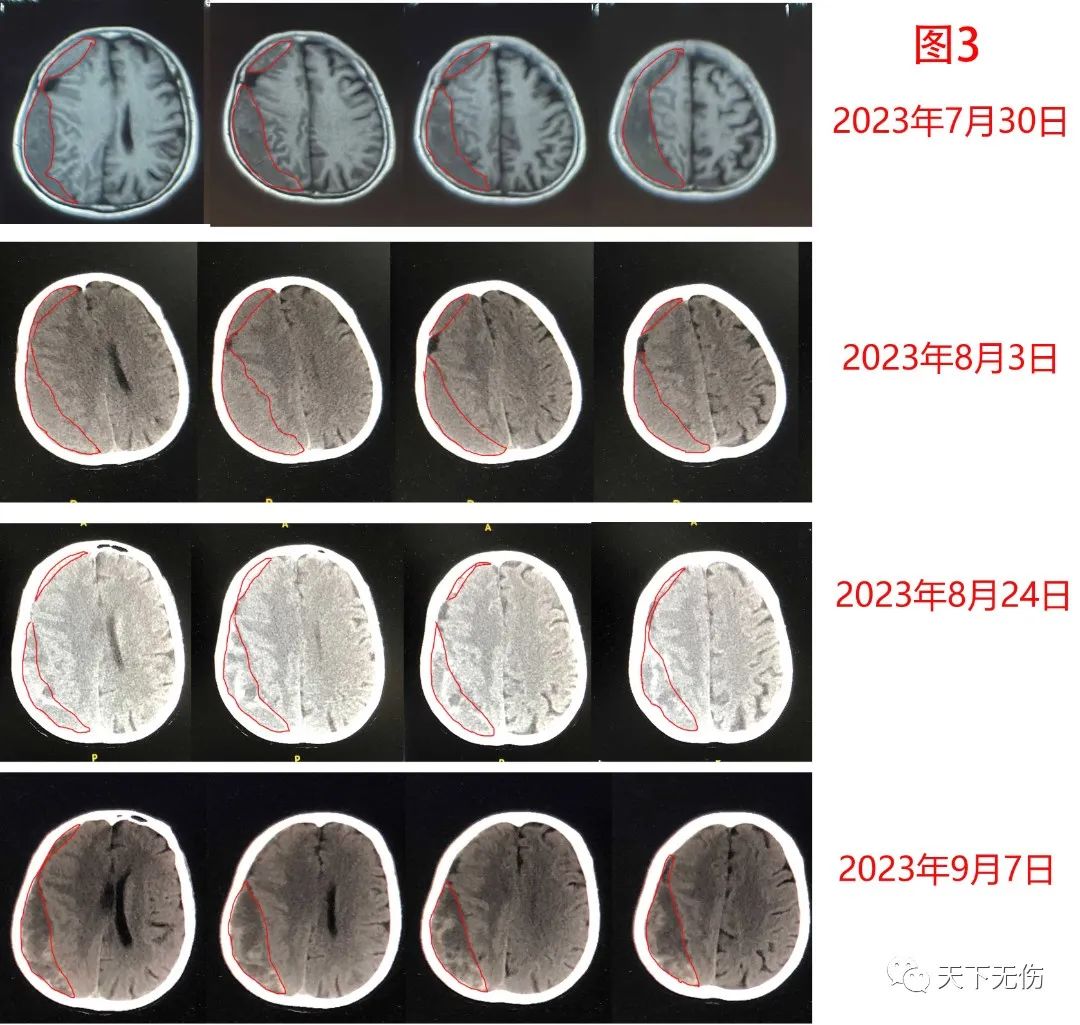

P女士今年71岁,7月30日在我科确诊为右侧巨大硬膜下血肿,并接受药物住院治疗和门诊随访。经过几周治疗,P女士的硬膜下血肿已经明显减少。此后,她定期到门诊复诊,持续追踪血肿是否吸收……每次都收获到血肿继续减少的好消息。但是,她的女儿今天紧张地来我门诊,说P女士再次摔伤,现在行走能力和语言能力双下降,非常担心血肿复发。结果,第一时间传来的电子影像显示,她的血肿不仅没有明确的吸收,似乎还比前一次检查结果略有增大(图3)。

图3

家属十分着急。我安慰她女儿,完全可以再来一轮头颈淋巴引流联合他汀及短期小剂量地塞米松治疗,应该可以让血肿持续吸收。

这几位患者都罹患了慢性硬膜下血肿,无一例外都采用阿托伐他汀钙加地塞米松加头颈淋巴引流按摩治疗。但患者的血肿消失速度或者说预后转归各有不同。有的是血肿几乎完全消失,有的则血肿变大了。对药物治疗的反应能力不同可能是他们预后转归不同的根本原因。而老年患者或因腿脚不便或因生活环境异常,可能导致意外频发,各种形式的“头外伤”可能是导致疗效不佳的直接原因。将各种可能导致药物治疗疗效不佳的原因总结出来,广而告之,则可能最大限度提升药物治疗慢性硬膜下血肿的效率,最大程度让患者受益。

我将慢性硬膜下血肿的诊断和治疗经验以及将药物治疗的注意事项归纳出来,希望可以帮助到更多医生和大众。

本文是江荣才版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论