三甲

三甲

顽固前列腺痛,骶管阻滞疗法帮您解除病痛——超声引导,精准治疗

前列腺痛是美国国立卫生研究院前列腺炎分型中的Ⅲ型,即慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征,该型约占所有前列腺炎分型的90%以上。临床表现以缠绵反复的前列腺骨盆区域疼痛不适为主,持续时间超过3个月,另外,或可伴有不同程度的排尿异常症状、性功能障碍、精神障碍等症状,严重影响患者的身心健康。他们无不谈“前列腺炎”色变(好像历来只有“癌”享受过如此待遇)。

前列腺痛的临床治疗比较棘手,患者对治疗效果满意度低,医生在治疗中常常遭遇挫折。顽固的前列腺痛可能伴有神经卡压、肌肉萎缩、韧带和筋膜僵硬等器质性改变。药物和物理治疗往往改善不佳。这时不妨试试骶管阻滞疗法。

一.骶管在哪里

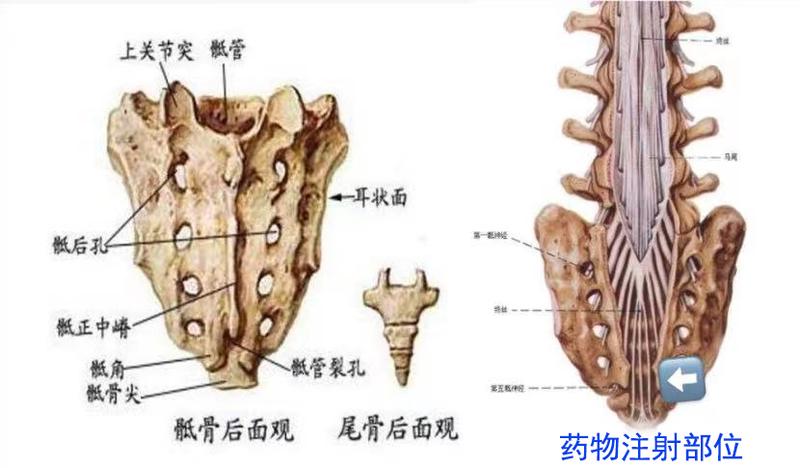

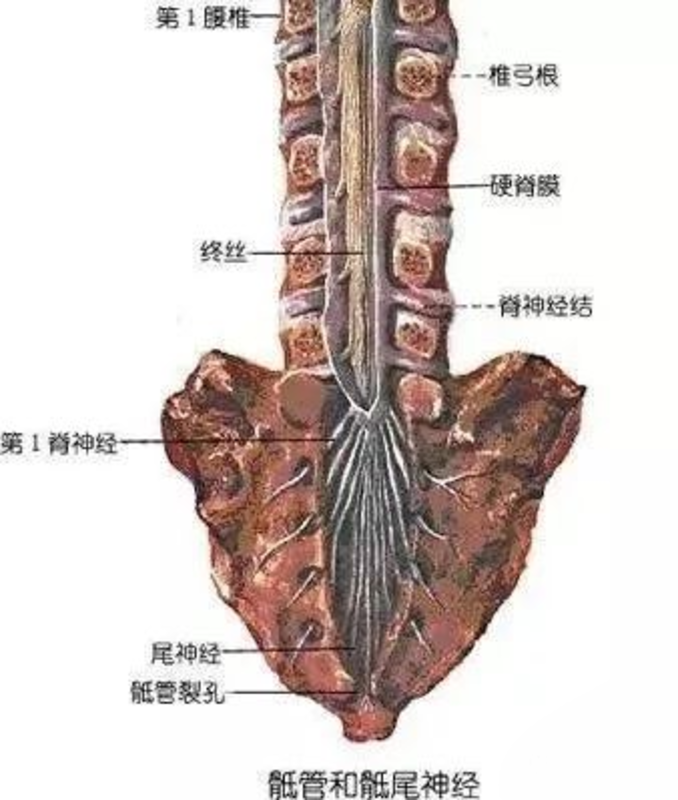

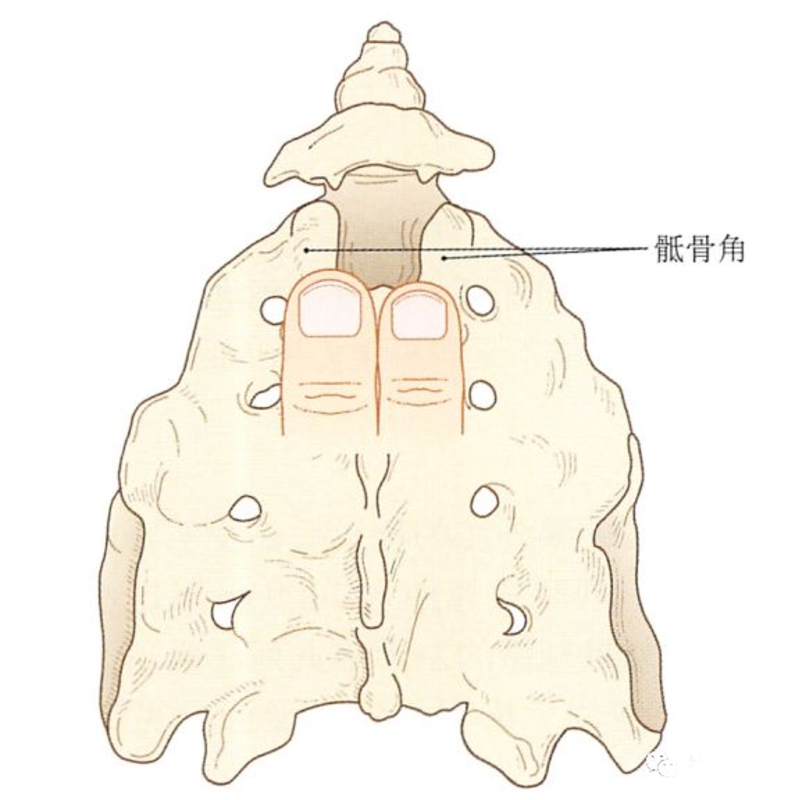

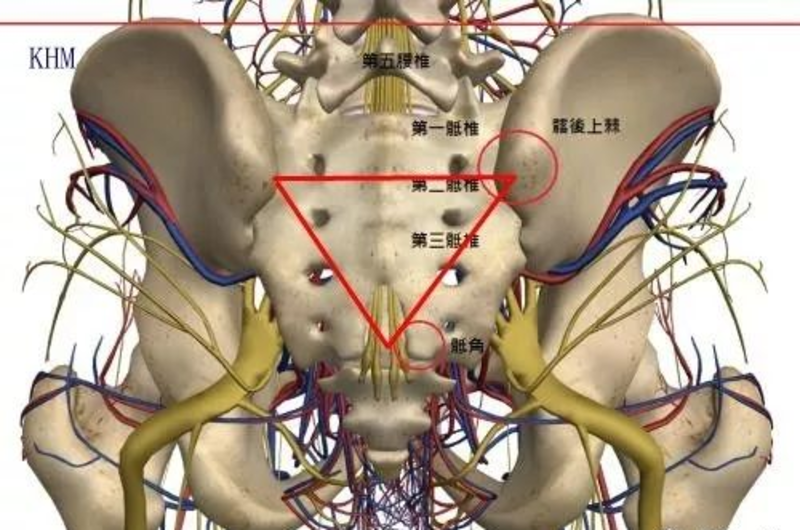

骶管是椎管的延续,上起自第五腰椎,下至于尾骨,其位于骶骨中间的骨性管道中。骶管以骶管裂孔终止,裂孔两侧向下突出的角为骶角,而骶管由骶椎的椎孔连接而成,椎骨由椎体和椎弓组成。骶管主要作用是容纳马尾神经和蛛网膜下隙。

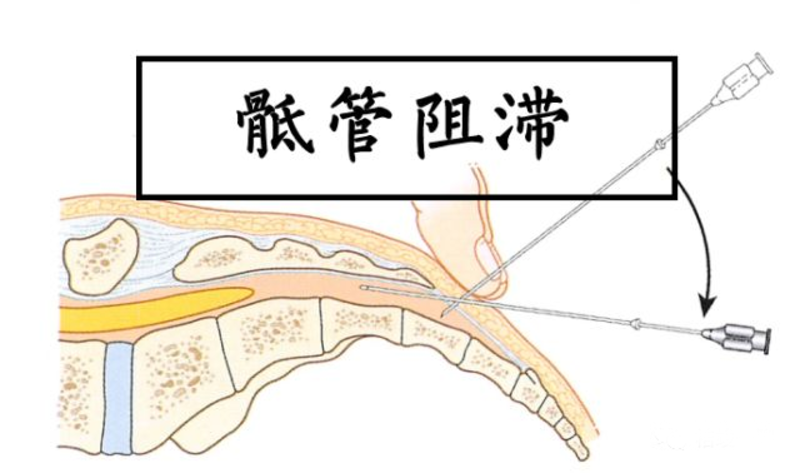

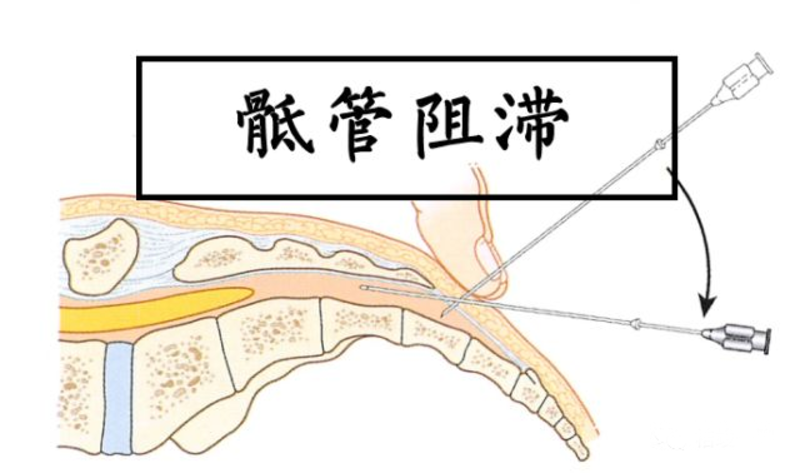

二.什么是骶管阻滞

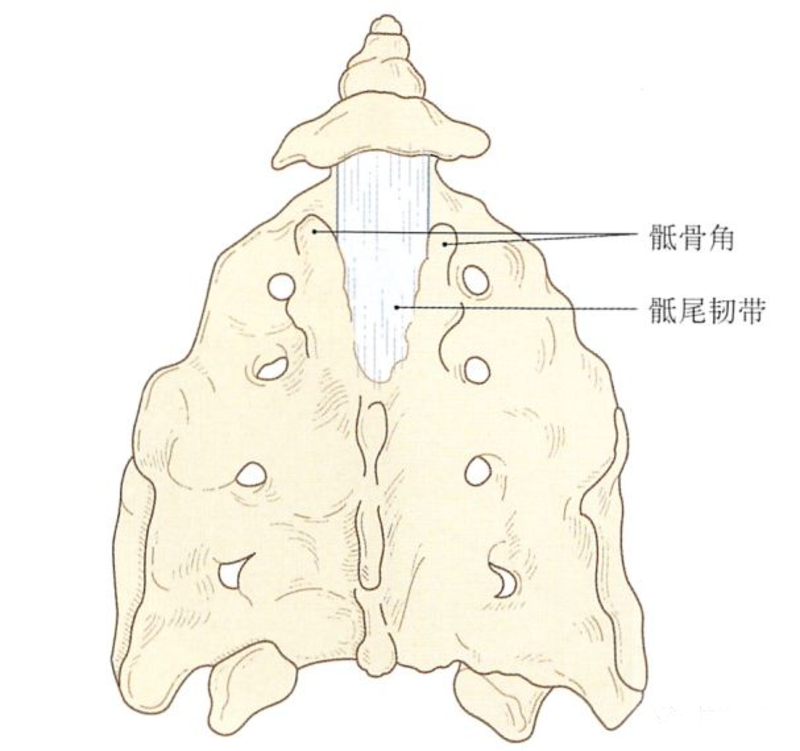

骶管阻滞(caudal block)是将麻醉药、激素、营养神经等药物中一种或两种混合后,经骶管注入硬膜外腔,直接作用于神经根及脊髓的注射治疗方法。是美国最新腰突症指南中A级(最高级别)推荐的方法,可快速缓解患者疼痛症状,安全高效,应用广泛。主要过程是突破骶尾韧带、通过骶裂孔注射药物来完成。

三.骶管阻滞的作用机理

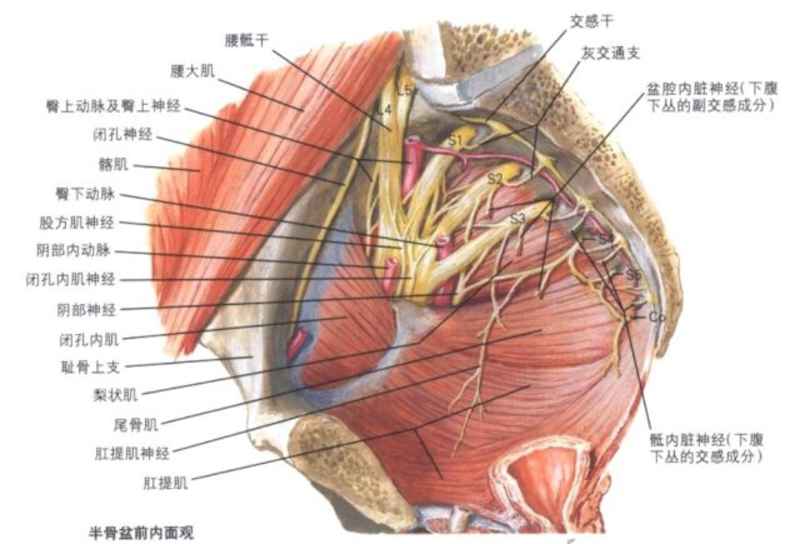

1、抗炎作用:交感神经节阻滞后区域血流量增加---内因性抗生素增加---发挥抗炎。(内因性抗生素由白细胞内的微小蛋白,它在循环不好时不能发挥作用)。

2、阻断疼痛的传导通路:阻滞感觉、交感神经,直接阻断躯体疼痛和内脏血管性疼痛的神经传导通路,达到缓解疼痛的作用。

3、改善血液循环:通过阻滞交感神经,使其支配区的血管扩张,血流增加,水肿减轻,缓解内脏和血管性疼痛,缓解交感神经紧张状态。

4、阻断疼痛的恶性循环:神经阻滞不仅在作用时间内阻断了疼痛刺激,解除障碍部位的肌肉痉挛和血管收缩,取得及时止痛的效果,而且通过改善机体内稳态,因而能有效地阻断疼痛的恶性循环而得到更长时间的镇痛效果。

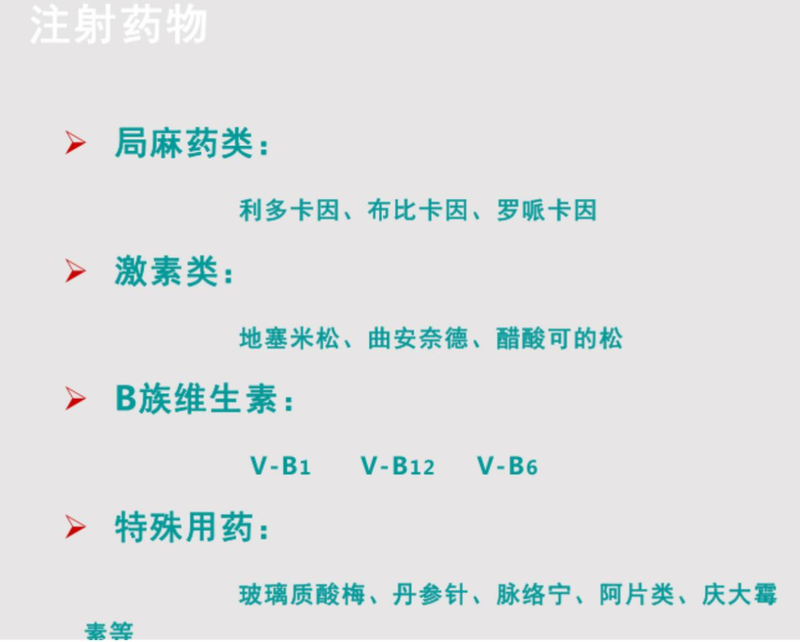

5、【激素类药物】:抑制前列腺素、组胺、缓激肽等炎症介质的产生与激活,抑制局部的自身免疫反应,降低毛细血管的通透性,减轻神经根的充血水肿和炎性粘连,改善局部血液循环,同时使突出的组织萎缩,改变突出的组织与神经根的 “紧密”关系。

【维生素B1、B12】:

能改善神经细胞的代谢,具有营养神经,维持神经系统功能,抗神经炎和修复髓鞘促进神经纤维再生和镇痛的功效。

四.骶管阻滞疗法

1.体位

患者取侧卧位或俯卧位,俯卧时病人体位固定,易于操作。俯卧位时下腹部垫薄枕,下肢略外展,患者放松臀部肌肉。在尾骨尖下部塞一团纱布,防止消毒时碘伏流入肛门或会阴部

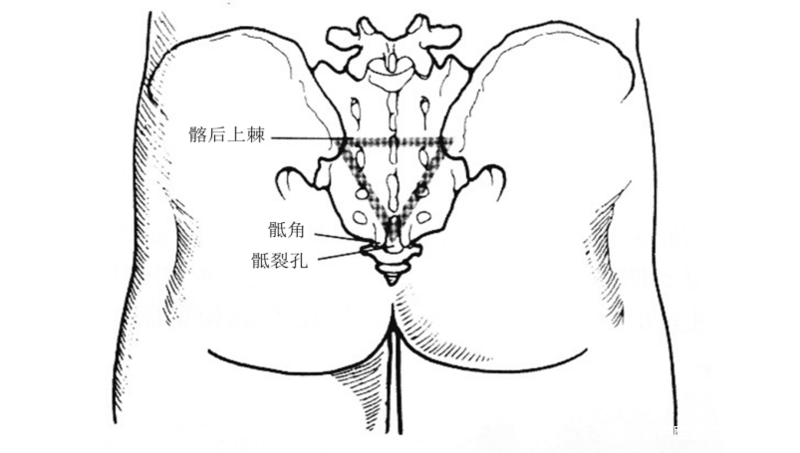

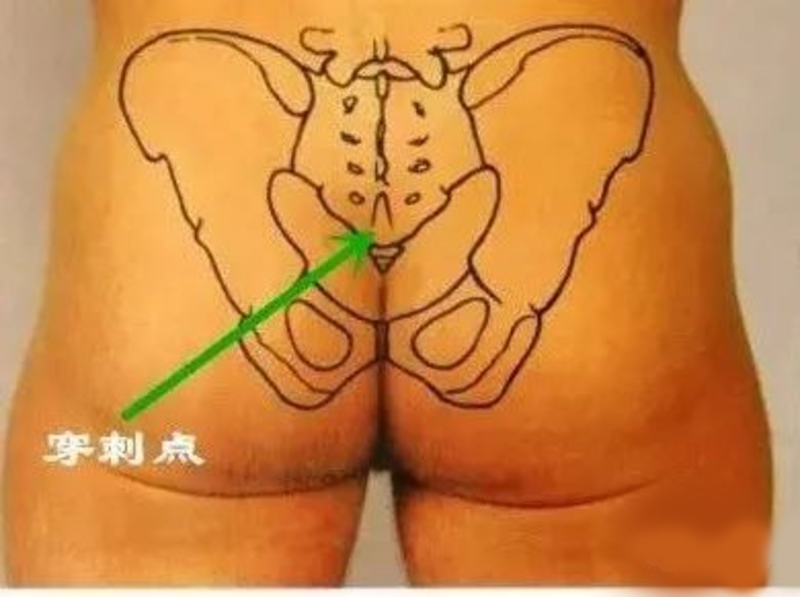

2.体表定位

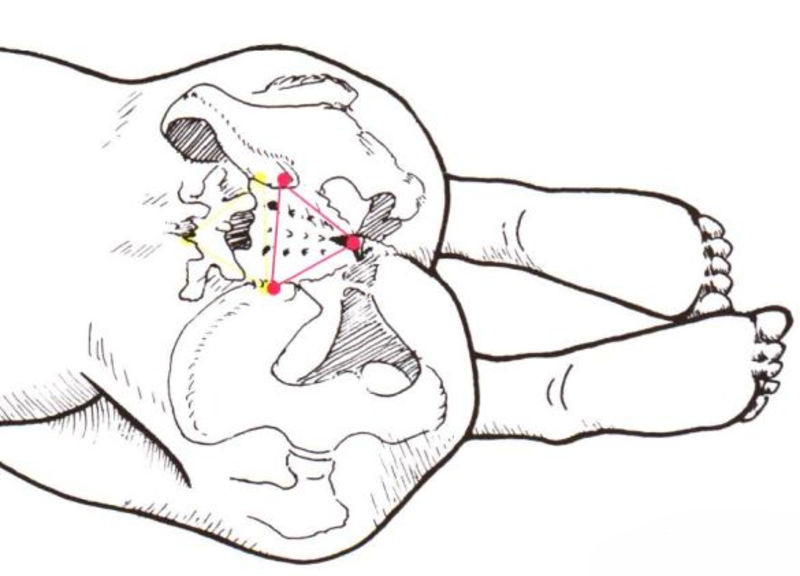

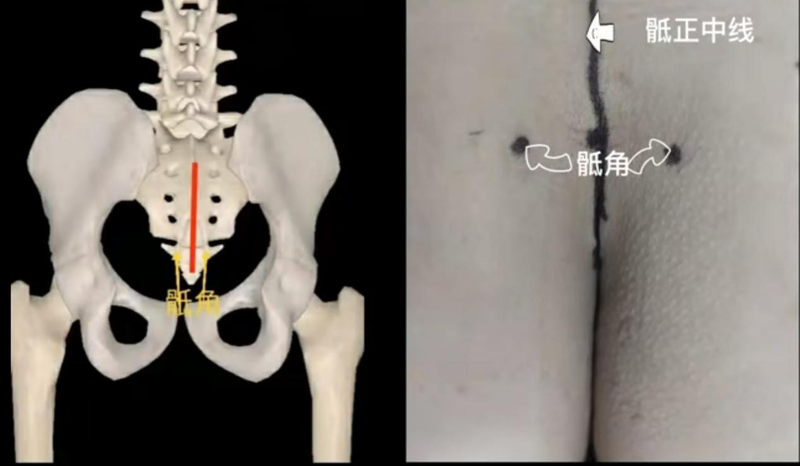

先摸到尾骨尖,从尾骨沿中线向上摸,可触到骶骨末端呈V形或U形的凹陷,即骶裂孔。骶裂孔中心与髂后上棘连线呈一等边三角形。髂后上棘连线相当于第2骶椎,即硬脊膜囊终止部位

3.穿刺方法

当穿透骶尾韧带时可有典型的落空感(再稍进针常抵骶管前壁),此时应将针体放平,几乎与骶骨轴线一致,继续进针1~2cm即可。

4.注射药物

5.注药剂量

硬脊膜外腔容积约100ml,其中骶腔占25~30ml(因人而异)。大多数病人在治疗后即可感腰部和下肢轻松,症状减轻。另外,可在骶管内滴注给药,药液随着滴注而在硬膜外腔中不断的弥散、吸收。一般滴注速度为20~50滴/min。滴速快会引起硬膜外腔压力升高,可致颈项头痛

穿刺位置在皮下组织:左手置于骶管裂孔上,快速推注10ml生理盐水,如左手感到注射引起的皮下组织膨胀感,表面穿刺针错误位于皮下组织

6.穿刺成功的标志及注意事项

有落空感,回抽无血、无脑脊液,皮下无明显隆起,患者自述胀痛感、或有臀部放射感。

固定针尖位置,不要移动;推药不可过快,推药无明显阻力,针芯压缩无回弹(缓慢推注);注意反复回抽,有回血即停止注药;询问患者有无头晕、心慌、口周发麻等不适;若患者意识消失或抽搐,立即停止给药,按局麻药中毒反应处理。

7.骶管注射治疗的副作用

4小时内您可能会经历以下副作用:

①腿部肌肉乏力或感觉麻木,行走时可能跌到,因此只能在别人扶持下走路。

②臀部,腿或脚可能有麻木或麻刺感。

③头晕,往往是由于血压下降的缘故,躺下休息会减轻头晕的感觉。起身时,应先慢慢坐起来,至少坐10分钟后才能慢慢站起来。

④轻度头疼,可以喝些饮料,服用止痛片。若头疼持续,或越来越严重,应及时告诉您的主治医师。

⑤当局麻药的效果渐渐消除后可能会有轻度不适。如果发生一般会持续2~3个小时。若不适持续,手术当天可用冰敷注射区域,次日用湿毛巾热敷。

8.注意事项

骶管穿刺时,针尖不得超过第2骶椎即髂后上棘联线,以防误入蛛网膜下隙。

一般不会损及硬膜囊,但由于硬膜囊终端位置常因人而异,加之操作疏忽,故刺破硬膜误入蛛网膜下腔的情况仍不少见,应引起警惕!

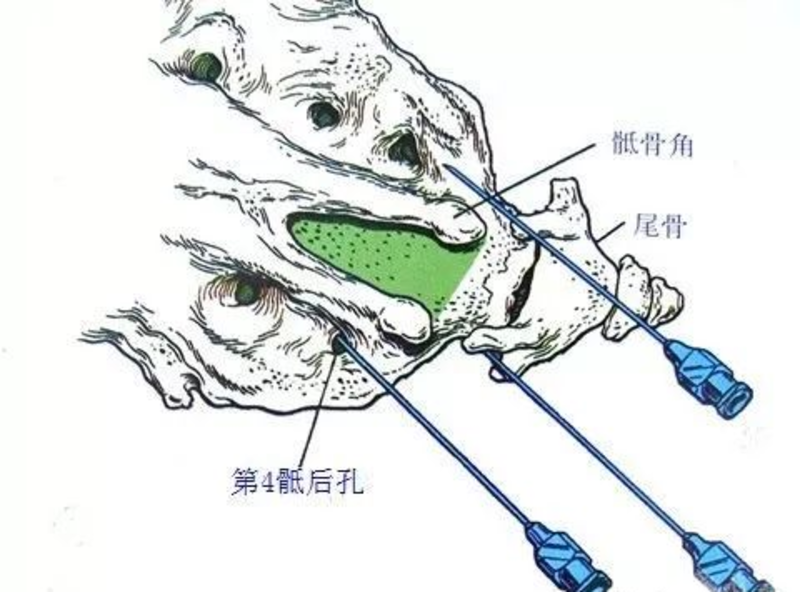

因为解剖不清楚或定位不准确,麻醉药品直接注入第4骶后孔,如下图示,药液根本未进入到骶裂孔,当然效果不佳。

骶管的解剖结构变异:有约5%的人群存在骶裂孔闭锁、10%的人群存在骶裂孔狭小、畸形。正常骶裂孔的大小:一般宽度为4mm~16mm、高度为3mm~20mm,由于个体差异、骶裂孔的狭窄加上前后径的狭小都会使穿刺难度加大而导致失败。另外:骶裂孔的背面可呈三角形、方形、马蹄形、不规则形等,变异颇大,由于骶裂孔的畸形常使两侧骶角不对称,导致骶裂孔的开口偏向一侧,或者骶管处不规则形异常骨片,也会导致术者的穿刺失败。术前可常规拍摄X线骶尾侧位片,排除骶裂孔闭锁和畸形,做到心中有数。

硬脊膜外腔内有疏松的脂肪结缔组织填充其间,限制药液在硬脊膜外的分布,使药液能较集中地聚集在病变节段而发挥最大的治疗效果。利用骶管注射治疗L5/S1水平以上的腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症的疗效,远不及病变节段的腰硬脊膜外腔注射

交感神经阻滞导致低血压,考虑给予静脉补液、麻黄碱。

硬脊膜囊终止于S1下1/4,因此,S1以下的椎管又称为骶管。只要注意穿刺成功后,穿刺针沿着骶管纵轴不要穿入过深就不会有穿入蛛网膜下腔而流出脑脊液之忧。所以,操作较硬脊膜外穿刺简便,技术要求也不是很高,有利于在基层医疗单位推广应用。S1椎下1/4处,相当于髂后上棘连线水平,做骶管注射时,不应超过此一平面,否则仍有穿破硬脊膜的可能。但是,事实上只有45%病人与此符合,其余人则是不同程度的高于或低于这一水平。骶管穿刺时要注意这些解剖变化。

五.骶管阻滞的优势

a.与手术相比创伤小,风险低;

b.不改变腰椎力学稳定,不影响后续的功能锻炼;

c.快速起效,对物理治疗效果欠佳的患者能有效减轻疼痛症状。

六.超声引导让骶管阻滞更安全

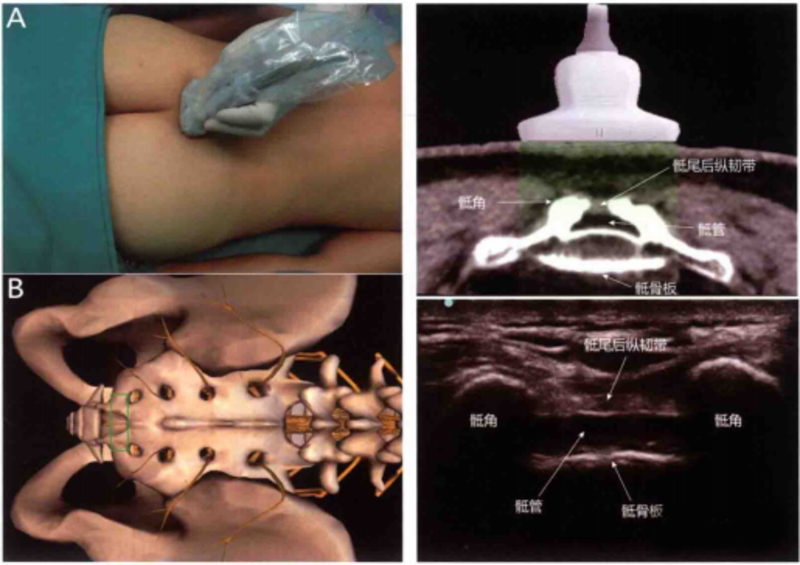

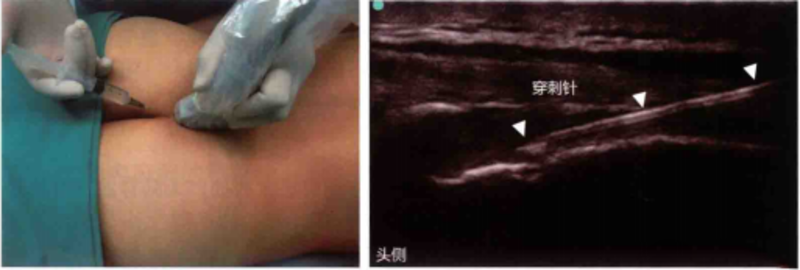

超声是一种直观、可视化的影像学手段。在超声引导下能清晰看到骶管大小及变异情况,能准确定位穿刺针位置,观察药液扩散的情况,从而提高操作的精准性和安全性,准确率较高,不良反应少,全程可视化操作,让患者更安心。

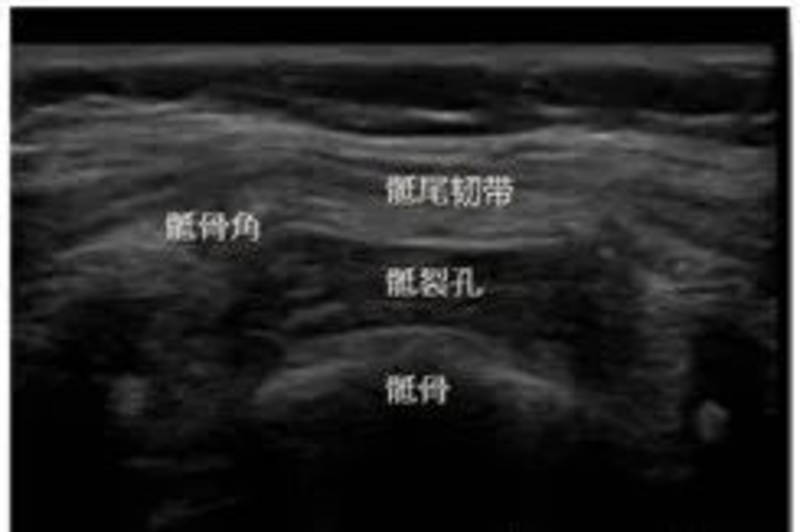

短轴定位:使用超声高频探头,探头长轴与骶骨垂直由尾骨向头侧滑行寻找解剖标志双侧骶角。

由于骨质在超声显像中呈高回声表现双侧骶角在超声图像中显示为高亮线性山脊样凸起,双侧骶角之间为韧带,超声图像显示两骶骨角之间存在上下两条高信号亮带(上:骶尾背侧韧带,下:骶骨),骶裂孔即为两亮带之间的暗区(青蛙征),在椎体和韧带之间的黑色区域为骶管腔。

短轴定位,青蛙征

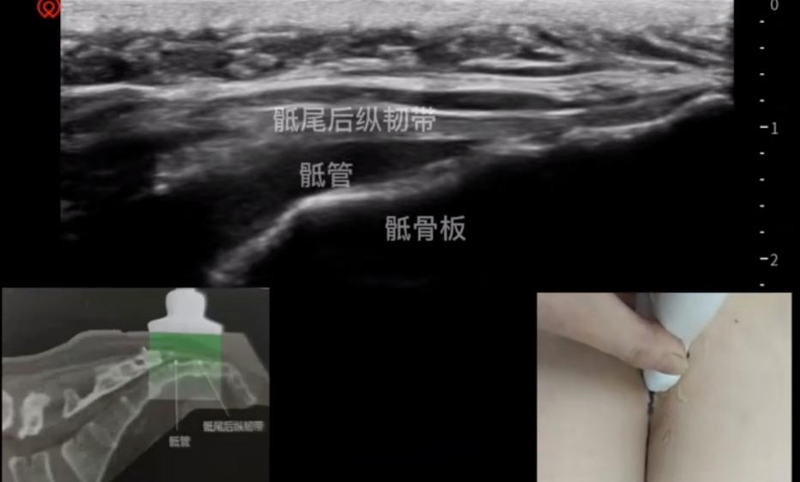

长轴定位:在两侧骶角之间选择骶管腔最厚部位为穿刺点做标记,并测量皮肤距离骶管腔及骶骨的深度。在标记点处移动探头长轴与骶骨正中线一致,在超声图像中显示为高亮线性凸起即骶岬和深部的骶骨椎体面呈台阶样形态(台阶征),在椎体上方的黑色区域为骶管腔隙,其上方的带状高回声为骶尾韧带。

七.骶管阻滞适应症

1、用于治疗各种慢性疼痛综合征,包括前列腺痛、睾丸痛、肛门痛、腰神经根痛、椎管狭窄、椎板切除术后综合征、椎管压缩性骨折、糖尿病性多发性神经病变、疱疹后遗痛、反射性交感神经营养不良和患肢痛;

2、用于缓解癌痛相关的盆腔、会阴部和直肠疼痛;

3、盆腔、膀胱、会阴部、直肠、肛门与下肢疼痛的诊断性治疗。

八.骶管阻滞疗法的禁忌症

1、全身情况不佳,身体极度衰弱,患有严重心、脑、肝、肾疾病者;

2、合并有活动性消化性溃疡、重度高血压、妊娠早期、糖尿病等患者应慎用骶管注射,如需采用要慎用激素;

3、全身化脓性或脓毒性感染、活动性结核以及穿刺部位有细菌感染者;

4、凝血功能障碍或应用抗凝药者、骶管注射容易造成硬膜外血肿者;

5、中枢神经系统的疾病,如脊髓肿瘤、炎症、脊髓脓肿等压迫所致者;

6、腰椎间盘突出症中央型合并马尾神经压迫症状者;

7、陈旧性心肌梗死、病态窦房结综合征伴有早搏者,Ⅱ度以上房室传导阻滞并有室性早搏者。

九.走出“止痛不是治病”的误区

超过3个月以上的持续或间歇性疼痛称为慢性疼痛。很多人对慢性疼痛都不太重视,认为忍忍就过去了。事实上慢性疼痛会对身体和心理造成极大的危害。有研究发现,慢性疼痛会破坏大脑功能,引起睡眠不安、抑郁、焦虑等问题,造成智力下降;慢性疼痛还可使人体对疼痛的敏感性增加,变得“不痛也痛”。积极治疗疼痛,在止痛的同时加强对原发疾病的康复干预,走出“止痛不是治病”的误区,顽固前列腺痛,不妨试试骶管阻滞治疗吧。

本文是陈善闻版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论