三甲

三甲

糖化结果相差1%或一样,控糖效果竟然相差这么大!

糖友们日常测血糖除了关注空腹血糖、餐后2小时血糖,还要关注一项和血糖有关的重要检验项目——HbA1c(简称糖化)。它代表着什么呢?当HbA1c的结果为10%和9%,或8%和8%,控糖效果的一样吗?

HbA1c是什么?

糖尿病是一种常见的慢性病,目前糖尿病的诊断和控制标准中,HbA1c是其中一项重要指标。

红细胞内的血红蛋白和血液中葡萄糖结合,这种含糖的血红蛋白就称为「糖化血红蛋白」。而HbA1c是糖化血红蛋白的主要组成成分,占总糖化血红蛋白(GHb)的60%。

目前,糖友检测的糖化血红蛋白值就是检测HbA1c的结果,其含量主要取决于血糖浓度及血糖与血红蛋白的接触时间,可以反映测定前120天的平均血糖水平。

换言之,当人体长期处于高血糖的状态(血液中葡萄糖的浓度高),在血液中累积的糖化血红蛋白就可能越多。而红细胞平均的寿命大约为120天,因此,“糖化血红蛋白”也被认为可以反映抽血前2~3个月的平均血糖状况,是医生评估糖友长期血糖控制状况的金标准,也是医生给糖友调整治疗方案的重要依据。

监测糖化血红蛋白有什么用?

监测空腹、餐后血糖的意义大家都知道,那么,监测糖化血红蛋白有什么用呢?

具体来说,糖化血红蛋白水平增高可降低红细胞对氧的亲和力,使组织与细胞缺氧,周围组织供氧不足是造成糖尿病多种慢性并发症的重要原因。糖化血红蛋白水平的升高,加重了心脏微血管病变和心肌代谢紊乱,可引起心肌广泛灶性坏死等损害,可诱发心力衰竭、心律失常、心源性休克和猝死。

另一方面,糖化血红蛋白水平的降低与糖尿病患者微血管并发症及神经病变的减少密切相关。

英国一项研究表明,2型糖尿病患者的糖化血红蛋白每降低1%,就能显著减少并发症的发生风险。

此外,对于妊娠期糖尿病患者来说,仅监测血糖是不够的,更主要是要控制好糖化血红蛋白的水平,才能减少巨大儿畸形和死胎,以及母体的急、慢性并发症的发生。

糖尿病人的糖化血红蛋白要降到什么水平?

健康成年人的糖化血红蛋白正常参考值为4%~6%。糖化血红蛋白的控制目标遵循个体化原则,不同情况下控制糖化血红蛋白的要求不同,大体情况参考如下:

1.普通成年1型和2糖尿病患者:糖化血红蛋白控制目标为<7.0%。

2.年龄较轻、病程较短、预期寿命较长、无并发症、未合并心血管疾病的2型糖尿病患者,在无低血糖或其他不良反应的情况下,可采取更严格的糖化血红蛋白控制目标(如<6.5%,甚至尽量接近正常)。

3.年龄较大、病程较长、有严重低血糖史、预期寿命较短、有显著的微血管或大血管并发症或严重合并症的患者,可采取相对宽松的糖化血红蛋白控制目标。

4.想怀孕的女性:建议糖化血红蛋白<6.5%时妊娠.

5.儿童/青少年:

2型在避免低血糖的前提下,口服药物治疗者,糖化血红蛋白尽可能控制在7.0%以下,胰岛素治疗者的控制目标可适当放宽。

1型在尽量避免低血糖基础上,儿童和青春期糖化血红蛋白目标为<7.5%。

多久检查一次糖化血红蛋白?

糖化血红蛋白怎么检测?是跟测血糖一样吗?

检查糖化血红蛋白靠谱的方法是去医院抽静脉血测定。检测糖化血红蛋白,无需空腹,不受进餐影响,糖友可以任意时间去医院进行采血。

一般来说,对1型糖尿病患者,建议1年检测4次;2型糖尿病在治疗之初建议每3个月检测1次,一旦达到治疗目标可每6个月检查1次;对于患有贫血和血红蛋白异常疾病的患者,糖化血红蛋白的检测结果是不可靠的;考虑到妊娠期红细胞动力学及血糖的生理性变化,糖化血红蛋白的监测频率可调整至每1-2个月1次。

糖化血红蛋白检查结果差一点点要紧吗?

【糖化10.0% VS 9.0%】

糖化血蛋白的单位为百分比,可以依据下表来估算过去三个月「平均血糖估计值(eAG)」。

糖化血红蛋白(HbA1c)与平均血糖关系对照表

我们从上表中可以看到糖化血红蛋白10%和9%,虽然只差1%,但过去三个月的「平均血糖估计值(eAG)」却差了1.5 mmol/L左右。从表上看,糖化结果相差越大,平均血糖估计值也就相差越大。

糖化血红蛋白检测结果相同时控糖效果也一样吗?

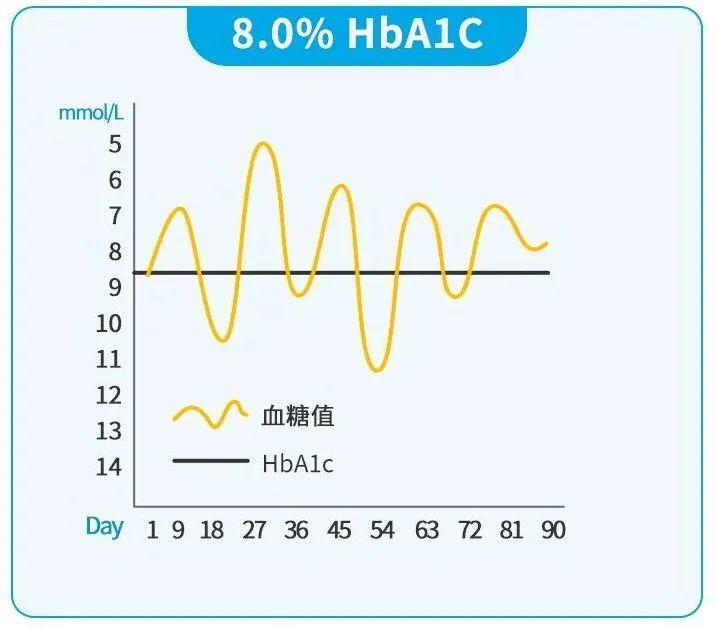

【糖化8.0% VS 8.0%】

两个不同的糖友,即使测出的糖化结果是相同的,但他们的控糖结果也可能不一样。一样的糖化血红蛋白值,如果血糖波动越大,心血管并发症发生的风险也会提高。

糖化血红蛋白无法看出期间血糖变化

糖化血红蛋白(HbA1c)也有自身的局限性,它不能精确反映糖友的即时血糖,既不能反映低血糖的风险,也不能反映血糖波动的特征。

因此,监测糖化血红蛋白值无法取代日常的血糖测量。想要知道日常的饮食、运动、生活习惯和药物对血糖的影响,必须搭配日常的血糖监测才行。

总而言之,糖化血红蛋白、空腹和餐后血糖都应该被重视和监测!

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论