三甲

三甲

标准与规范 | 中国成人注意缺陷多动障碍诊断和治疗专家共识(2023版)

标准与规范 | 中国成人注意缺陷多动障碍诊断和治疗专家共识(2023版)

引用本文:中华医学会精神医学分会, 中国医师协会精神科分会. 中国成人注意缺陷多动障碍诊断和治疗专家共识(2023版) [J] . 中华医学杂志, 2023, 103(28) : 2133-2144. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230322-00457.

通信作者:陆林,北京大学第六医院,北京 100191,Email:linlu@bjmu.edu.cn;王玉凤,北京大学第六医院,国家精神心理疾病临床医学研究中心,北京 100191,Email:wangyf@bjmu.edu.cn.

摘要

注意缺陷多动障碍(ADHD)是一种学龄期儿童常见的神经发育障碍,30%~50%可持续到成年期,且成人ADHD共病更多、更难以识别,对个体功能损害范围更广。因此,具有更大的医学、经济和社会影响。本共识基于国际疾病诊断分类第11版(ICD-11)确定本病的诊断,依据病因和发病机制确定治疗方案,推荐中枢兴奋剂作为本病的一线药物治疗,选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂作为二线药物治疗以减轻核心症状,联合认知行为治疗、健康教育、生活方式训练等非药物干预以最大限度地改善患者的功能损害,提升生活质量。

注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)是一种学龄期儿童常见的神经发育障碍,其中有30%~50%患儿症状会持续到成年期[1]。自2013年美国《精神障碍诊断和统计手册》第5版(DSM-5)发布以来,ADHD已被普遍认为是一种影响个体全生命周期的疾病。与儿童青少年相比,成人ADHD更难以识别、共病更多、对个体社会功能损害范围更广,具有更大的医学、经济和社会影响,已经逐渐成为一个重大的公共卫生问题[1]。为满足临床实践需求,提高广大医疗工作者对成人ADHD的认知,中华医学会精神医学分会和中国医师协会精神科分会组织精神病学、医学心理学、精神康复以及临床流行病学和循证医学专业的专家多次讨论,结合我国临床实践需求,在《中国注意缺陷多动障碍防治指南》第一版[2]和第二版[3]基础上,就成人ADHD的流行病学、病因学、临床特征、评估、诊断、治疗以及随访和监测达成本专家共识。

一、共识制定的方法学

本共识在参考文献筛选方面,以“attention deficit hyperactivity disorder”和“adult”为主题词在PubMed数据库检索2010年1月1日至2021年10月15日发表的英文文献;以“注意缺陷”和(或)“多动障碍”和(或)“注意缺陷多动障碍”和(或)“多动症”,以及“成人”为主题词在万方数据库中检索2010—2021年发表的中文文献。纳入设计良好的高质量随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)、荟萃分析和(或)系统综述,以及重要的流行病学数据,同时参考了国内外成人ADHD诊疗指南、共识及相关文献。

二、成人ADHD的流行病学

成人ADHD患病率目前尚无较为一致的结论。高收入国家和地区患病率高于低收入国家和地区[4]。在全世界范围内成人ADHD现患率为0.6%~7.3%,其中美国为5.2%,中国深圳为1.8%[4];一项最新全球性系统综述和荟萃分析显示,成人ADHD现患率为2.58%[5],男女性别比例为3∶2~1∶1[1,5-6]。两项在中国大学生中进行的调查发现,ADHD症状检出率分别为7.2%[7]和8.1%[8]。综合上述结果,成人ADHD患病率约为3%,建议在国内开展更大规模、多中心、统一标准的成人ADHD及其共病的流行病学调查并提供适合中国人群的筛查和诊断工具。

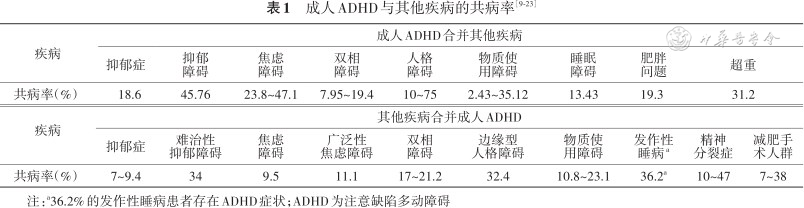

相对于儿童来说,成人ADHD患者共病更多,常见共病包括:抑郁障碍、焦虑障碍、双相障碍、人格障碍、物质使用障碍(SUD)、睡眠障碍、精神分裂症、肥胖等(表1)[9-23];其中45.76%的成人ADHD共病抑郁障碍;34%的难治性抑郁障碍患者共病ADHD。ADHD症状被共病所掩盖是临床漏诊并进一步导致治疗效果不佳的重要原因,因此,临床医生需要牢固树立成人ADHD及其常见共病的认知,在抑郁障碍、双相障碍、焦虑障碍、SUD以及人格障碍患者中常规筛查ADHD,并在诊疗计划过程中充分考虑共病的影响。

三、成人ADHD的疾病危害

成人ADHD具有更为广泛的功能损害,主要表现在学业和职业方面,包括学业困难以致难以大学毕业,工作业绩不佳或频繁更换工作导致较低的职业成就和社会经济地位等[24]。ADHD患者更易出现家庭暴力、婚姻不和谐或婚姻破裂[1];如果母亲患ADHD更容易合并怀孕和分娩并发症从而严重影响母婴身心健康;而且父/母患ADHD还会直接通过不良教养方式影响儿童早期发育[25]。在个人安全方面,成人ADHD不仅与危险驾驶、物质使用和滥用等[14,26-27]冒险行为以及工作场所的事故/伤害[27]有关;还可能增加自杀意念和自杀行为[28]。此外,成人ADHD患者实施违法犯罪及被监禁的风险较普通人群分别升高60%和70%[29],而26.2%的监狱罪犯患有ADHD[30]。成人ADHD不仅给个人学业、职业、社会经济地位、家庭以及自身安全带来严重影响,还会通过增加违法犯罪风险而破坏社会稳定。

推荐意见1:成人ADHD患病率目前尚无一致结论,综合现有文献目前我国患病率约为3%,建议开展更大规模、全国多中心、统一标准的成人ADHD及其共病的流行病学调查并提供适合中国人群的筛查和诊断工具;成人ADHD不仅给个人学业、职业、社会经济地位、家庭以及自身安全带来严重影响,还会通过增加违法犯罪风险而破坏社会稳定;临床医生需要牢固树立成人ADHD及其常见共病的认知,建议在抑郁障碍、双相障碍、焦虑障碍、SUD以及人格障碍患者中常规筛查ADHD,并在制定诊疗计划过程中充分考虑共病的影响。

四、ADHD的病因与发病机制

ADHD作为一种神经发育障碍,病因和发病机制尚未完全明晰,根据研究进展提出了多种假说。目前认为,ADHD是由多种生物学因素、心理因素及社会因素相互作用导致的一组临床综合征。

1. 单胺类神经递质失衡:ADHD病因学机制研究起始于20世纪中期实验室发现中枢兴奋剂可以减轻ADHD症状。先后提出了中枢去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)功能不足、多巴胺(dopamine,DA)功能不足以及5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)功能过度激活或相对不足等假说,即ADHD主要是由于大脑单胺类神经递质(NE、DA、5-HT等)功能失调所致[1]。

2. 遗传因素:在ADHD的病因学机制中占有重要地位,家系研究证实ADHD具有家族聚集性,双生子研究发现ADHD的遗传度为80%[3]。目前认为ADHD是一种多基因遗传的复杂疾病,是多个微效基因共同作用的结果[1]。已经发现的ADHD风险基因主要集中在与前额叶皮质(prefrontal cortex,PFC)、额叶-纹状体等神经通路功能相关的单胺类神经递质系统[1],包括DA系统[如多巴胺转运体基因(SLC6A3)[31-32]、多巴胺受体基因(DRD4/DRD5)[31,33]、儿茶酚-O-甲基转移酶基因(COMT)Val158Met位点[34]]和NE系统[1]。近期的全基因组关联研究(GWAS)发现,ST3GAL3基因与成人ADHD症状具有显著关联[35]。表观遗传学研究还发现了一些涉及免疫和神经元功能[36]的差异甲基化位点(DMP)和差异甲基化区域(DMR)[36]。

3. 脑结构和功能改变:磁共振成像显示,成人ADHD患者大脑存在主要涉及额叶-纹状体环路的部分脑区激活不足[37-41]以及脑网络功能连接异常[42-43]。

4. 认知功能障碍:成人ADHD患者在注意模式、加工速度、执行功能(包括工作记忆、与奖励延迟相关的抑制、干扰控制等)、语言记忆、阅读技能、数学能力等神经认知和社会认知领域均存在缺陷[44]并伴有相关的事件相关电位(ERP)异常[45-47]。

5. 环境因素:ADHD与母亲孕产期(包括孕前、孕期和围产期)不良事件高度相关,包括母孕期吸烟、母孕前基础疾病(如糖尿病[48]、肥胖等[49])、母亲产前酒精暴露[50]、父母生育年龄较大[51]、胎儿出生方式(如剖宫产)[52]、早产儿[53]、出生低体重儿[53-54]以及非母乳喂养[55]等因素。研究还发现,胚胎或婴儿汞环境暴露也与ADHD发病有关[56];除此之外,ADHD还与父母情感表达水平[57]、教养方式、生活方式[50]以及家庭收入水平[53]等不良的家庭环境因素有关。

推荐意见2:ADHD是一种由多基因遗传因素主导的复杂疾病,本病与不良环境因素存在相互作用,病因学主要涉及中枢神经系统包括多巴胺递质在内的单胺类递质功能失衡,存在皮质-纹状体环路相关的脑结构和功能缺陷,并伴有注意和执行控制等认知功能障碍,病因学机制呈现多元化,需要从不同角度探索ADHD的病理生理变化及其相互作用机制,以便进一步寻找有效防治靶标。

五、成人ADHD的临床表现

成人ADHD与儿童ADHD患者在临床表现上有所不同,在儿童青少年期较为突出的多动症状会随着年龄增长而减轻甚至消失,而注意缺陷和冲动症状通常会持续至成年。此外,成人ADHD更容易共患其他精神障碍和躯体疾病,功能损害更为严重。成人ADHD症状主要包括以下几类[1]:

1. 注意缺陷:注意缺陷症状通常是成人ADHD首次就诊的主要原因。主要表现为注意力不集中,如谈话、阅读、写作和做事时注意力难以持续,很容易被外界不重要或不相关的事物分心,当别人对其直接讲话时,经常看起来好像没有在听;很难坚持做完一件事情,尤其是对于注意力维持要求较高的任务或工作(如完成有一定难度的作业、备课、写作等),因而经常回避、拖延、草率应付或不能完成学业任务;难以关注细节是注意缺陷的另一方面表现,会在学业和工作中出现大量因粗心而导致的错误;由于注意集中难以持续和经常分神,患者会主观感到“记忆变差”,经常丢失或错放工作或生活的必需品、忘记约会或工作任务等,导致频繁更换工作岗位或失业。

成人ADHD患者执行功能障碍较为突出,主要表现为计划、组织安排工作、学习和家务困难,安排活动或完成较为复杂的任务过程中缺乏计划性,没有时间观念,不能按时完成工作或其他任务,经常很随意地从一件未完成的事情跳到另一件事情上,导致日常生活经常处于无序状态,严重影响职业功能和日常生活。

2. 多动/冲动:从行为层面看,成人的多动症状似乎比儿童多动症状程度轻,更多表现为内在体验。主要表现为心烦意乱、坐立不安或感到紧张;难以保持安静;似乎一直都很忙碌;不能参加需久坐的活动,如开会、听报告、看电视或电影、阅读报纸等;也可表现为患者主观感觉自己的头脑“似乎不能安静下来”,想法总是从关注一件事情突然跳跃到另一件事情(精神性多动)。

冲动症状在成人主要表现为不假思索地过快做出决定和说话过多;经常打断别人谈话;做事容易厌倦、没有耐心、难以等待,如经常开车闯红灯、飙车以及由此导致交通意外或肇事肇祸;排队易插队等;成人也可表现为情绪的产生具有冲动性,情绪容易失控,导致人际关系不良、婚姻失败甚至家庭暴力等;冲动症状也可表现为无节制地参加娱乐活动(如游戏成瘾或短期大量购物)。

3. 情绪问题:虽然不是ADHD核心症状,但临床很常见。情绪问题一方面与冲动症状有关,主要表现为情绪反应过快且强度过大、易怒;另一方面与自我情绪调节能力不足有关,通常表现为情绪不稳定,容易为日常生活中的小事而懊恼和沮丧,难以应对日常生活中的应激事件,如被拒绝、被批评或没被赞同等,对挫折表现得过度敏感;此外,患者因在现实生活中反复受挫,通常存在焦虑、抑郁症状及自我评价过低等负性体验[1,58]。

推荐意见3:临床医生应当重视ADHD成人患者的症状特点,包括因注意力不集中、难以关注细节、难以组织安排任务而导致的学业和职业功能受损,以及因冲动而导致的人际关系困难和肇事肇祸等危险行为,尽早进行ADHD的筛查/评估和诊断。

六、成人ADHD的诊断与鉴别诊断和共病诊断

1. 诊断标准:根据国际疾病诊断分类第11版(International Classification of Diseases 11th edition,ICD-11)[59]。(1)注意缺陷:难以维持注意在缺乏高水平刺激或频繁奖励的任务上,容易分心,做事的组织性和条理性存在问题;(2)多动/冲动:过多的运动性活动(多动),难以保持安静不动;在需要自控的结构化情境下尤其明显;具有对各种刺激立即作出反应的倾向(冲动),而不考虑风险和后果;(3)注意缺陷和多动/冲动的程度超出了年龄和智力的正常变异范围,显著影响个体的学业、职业和社交功能;(4)通常在生长发育期起病,表现为注意缺陷和(或)多动-冲动的持续性模式(至少6个月);并且必须在多个环境中可被观察到。实践中根据患者临床表现,分别诊断为:ADHD,主要表现为注意缺陷;ADHD,主要表现为多动/冲动;ADHD,组合表现。

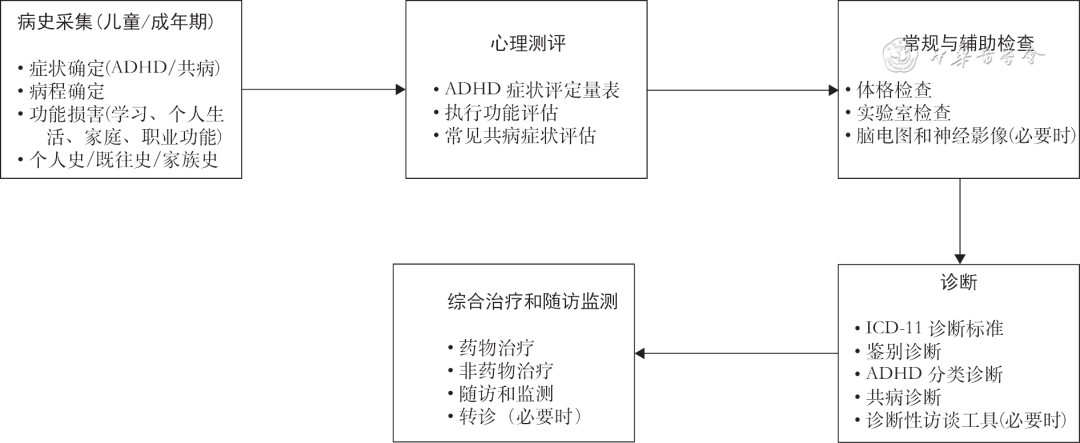

2. 诊断流程:成人ADHD的诊断应进行全面和系统的评估,包括:(1)病史采集:需要收集包括儿童青少年时期包括学校表现(成绩、同伴关系等)在内的详尽病史,必要时获得来自患者父母/教师的信息(母孕期和围产期不良事件、躯体疾病、家族史、早年重要的生活事件、教养方式等)。(2)确定核心症状:应评估从12岁以前到当前年龄的症状及其发展过程;对于功能损害的确定,应当包括学校、工作、家庭、人际关系或其他领域中至少两个或以上的功能领域。推荐使用成人ADHD症状自评量表(ASRS)用于必要时明确症状。(3)执行功能损害:是成人ADHD的一个重要特征,执行功能评估有助于诊断确立。推荐使用执行功能行为评定量表(BRIEF-成人版)。(4)成人ADHD诊断:根据主要临床表现和ICD-11诊断标准作出ADHD分类诊断。如果不完全满足诊断标准,建议随访半年后再次评估;推荐使用成人ADHD诊断访谈工具(DIVA-5)用于必要时明确诊断。(5)共病诊断:共病常见是成人ADHD的另一个重要特征,共病症状甚至会成为就诊的主诉,因此,需要评估成人ADHD常见共病及其功能损害,包括抑郁障碍、焦虑障碍、双相障碍以及SUD等。推荐使用文德犹他评定量表(WURS)评定ADHD及其共病症状(图1)。

注:ADHD为注意缺陷多动障碍;ICD-11为国际疾病诊断分类第11版

图1 成人注意缺陷多动障碍诊疗流程图

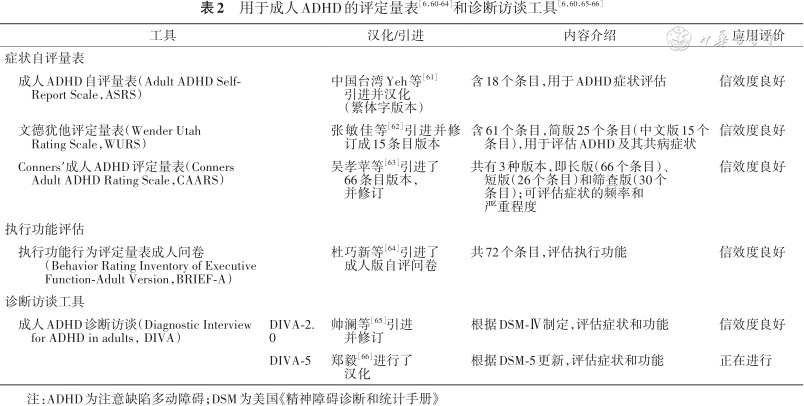

3. 评估工具:表2列出了目前已经在国内引进的成人ADHD症状评定量表[6,60-64]和诊断访谈工具[6,60,65-66]。

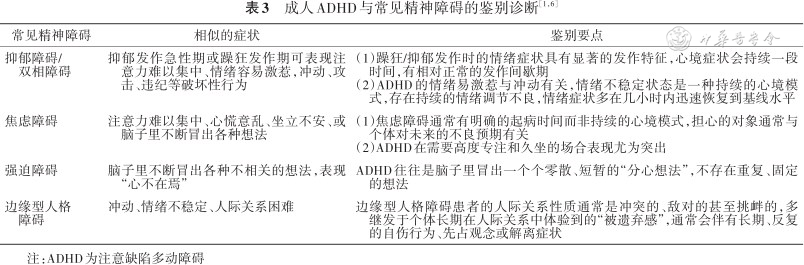

4. 鉴别诊断和共病诊断:ADHD成人患者由于注意力难以集中、频繁分神而主观体验到“记忆力下降”;因为多动而主观体验到心慌意乱,坐立不安;因为冲动而表现情绪不稳定、易激惹或出现攻击行为;还会因为在日常生活、工作和家庭中频繁遭遇挫折而出现负性情绪和自我评价过低;上述症状都需要与一系列常见精神障碍相鉴别[6,60]。表3列出了成人ADHD与常见精神障碍的鉴别诊断,推荐在诊断成人ADHD时常规进行鉴别诊断。

成人ADHD往往与抑郁障碍、双相障碍、焦虑障碍、SUD、强迫障碍、进食障碍、睡眠障碍、边缘型人格障碍、反社会型人格障碍、其他神经发育障碍(如孤独症谱系障碍)和躯体疾病共病,诊断时应全面评估。建议临床医生在诊断成人ADHD时,常规需要考虑以下5种常见共病,包括抑郁障碍、焦虑障碍、双相障碍、SUD以及边缘型人格障碍。

推荐意见4:成人ADHD的诊断确立需要追溯到儿童青少年时期,在充分评估症状及其功能损害基础上根据ICD-11诊断[59]标准作出是否患有ADHD的诊断及其分类,建议采用症状自评量表和执行功能测查辅助筛查症状,必要时可以使用诊断访谈工具明确诊断;鉴于成人ADHD的共病很常见,建议在诊断成人ADHD同时应当考虑是否存在常见共病,例如抑郁障碍、焦虑障碍、双相障碍、SUD以及边缘型人格障碍等。

七、成人ADHD的治疗目标与治疗方法

(一)治疗目标

成人ADHD的治疗遵循多模式、多学科综合治疗原则,分为药物治疗和非药物治疗两类。由于成人ADHD症状及其功能损害涉及个人、家庭以及社会范围,需要制定更为个体化、更为全面的治疗方案。治疗过程中应该特别考虑到患者症状及功能损害对于伴侣、子女及整个家庭等亲密关系的影响,必要时成人ADHD患者应在接受常规治疗的同时参加家庭治疗或伴侣治疗[60]。

成人ADHD的治疗目标是尽可能减少症状至不再符合ADHD诊断标准并获得最大化的功能恢复,即实现症状、综合征和功能的缓解,而不仅仅是适度减轻ADHD症状;通过提升患者在日常生活、工作及人际交往中的能力[3],帮助患者最大限度地发挥个人潜能、提升生活质量(图1)。

推荐意见5:成人ADHD的治疗应遵循多模式、多学科综合治疗原则;治疗目标是控制ADHD的核心症状,最大限度地改善患者的功能缺陷、提高生活质量。

(二)药物治疗

1. 中枢兴奋剂:我国目前仅有长效哌甲酯缓释制剂获批了成人ADHD适应证。除此以外,国外还有二甲磺酸赖右苯丙胺、苯丙胺等兴奋剂类药物获批用于成人ADHD。中枢兴奋剂通过阻断突触前膜对多巴胺和去甲肾上腺素神经递质的再摄取,增强纹状体和前额叶皮质突触间隙内的多巴胺和去甲肾上腺递质浓度以及增强突触后膜受体的作用,从而改善注意缺陷,多动和冲动症状及其功能损害[67]。一项纳入19项RCT的荟萃分析结果显示,长效兴奋剂治疗成人ADHD的效应值显著大于非兴奋剂(0.73比0.39)[68]。中枢兴奋剂治疗成人ADHD的总有效率达60%~80%[3]。哌甲酯缓释剂还能改善成人ADHD患者的功能损害和不良结局,包括学业、工作效率、生活质量,减少意外伤害和机动车事故[29,69-70]等。总体来看,ADHD患者对长效哌甲酯缓释制剂的耐受性优于其他兴奋剂类药物。因此,推荐长效哌甲酯缓释制剂作为成人ADHD的一线治疗药物。

2. 非兴奋剂类药物:(1)选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂:托莫西汀目前在国内仅批准用于治疗儿童青少年ADHD患者;而欧洲精神病学协会、英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)以及韩国均推荐可用于治疗成人患者。托莫西汀通过对突触前膜去甲肾上腺素转运体的强效抑制,增加突触间隙去甲肾上腺素浓度,促进突触后神经元去甲肾上腺素的传递,从而减少症状并改善功能损害。一项纳入了15项RCT的荟萃分析显示,托莫西汀在成人ADHD中的疗效优于安慰剂,但具有更高的停药风险[71],可能与托莫西汀需要通过细胞色素氧化酶CYP2D6代谢为活性代谢物(4-羟基托莫西汀)有关,CYP2D6慢代谢者相较非慢代谢者疗效更好,但出现不良反应的概率也更高,尤其是在联合使用CYP2D6选择性抑制剂时,需要进行剂量调整或减慢滴定速度并监测药物副作用。综上,当使用长效哌甲酯缓释制剂治疗成人ADHD效果不好或因不良反应不能耐受时,建议使用托莫西汀作为二线药物治疗。(2)α2-肾上腺素能受体激动剂:可乐定缓释制剂对额叶皮质突触后膜α2受体具有激动作用,能够减轻ADHD症状、改善功能损害;胍法辛是一种选择性α2A肾上腺素能受体激动剂,通过选择性激动额叶皮质突触后膜α2A肾上腺素能受体而减少注意缺陷和多动冲动症状。可乐定和胍法辛均已在美国获批单独或联合兴奋剂治疗儿童青少年ADHD。近期在日本进行的2项随机双盲对照Ⅲ期临床试验显示,成人ADHD患者长期使用胍法辛治疗不存在重大安全问题,在ADHD症状、生活质量、执行功能等方面均有明显改善[72-73],并在日本首次获批用于治疗成人ADHD。因此,建议α2-肾上腺素能受体激动剂作为本病的三线药物治疗。(3)抗抑郁药:尽管有证据支持安非他酮、三环类抗抑郁药(TCAs)和部分其他选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂如瑞波西汀,对成人ADHD有一定疗效,但目前证据尚不充分。建议仅在以上药物治疗效果不明显或不良反应不能耐受时方可使用。尚无证据支持5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)对于成人ADHD的疗效[6]。

推荐意见6:药物治疗是成人ADHD的主要治疗手段,建议使用长效哌甲酯缓释制剂作为成人ADHD的一线药物治疗;当使用长效哌甲酯缓释制剂治疗成人ADHD效果不好或因不良反应不能耐受时,可使用托莫西汀作为二线药物治疗;上述药物效果不好或不能耐受时,推荐单用或联合使用可乐定或胍法辛作为三线用药。

(三)非药物治疗

成人ADHD功能损害更为广泛而严重,非药物治疗有助于实现最大化的功能恢复,包括健康教育、认知行为治疗(cognitive behavior therapy,CBT)和生活方式训练等。相较于药物治疗,目前治疗成人ADHD的大部分非药物治疗证据尚不充分[74-75],单独使用疗效较差,国外大多数指南/共识建议与药物治疗联合使用。

1. 健康教育:内容包括ADHD的症状和危害、患病率、共病率、遗传因素、伴发的脑功能障碍及其功能损害以及可选的治疗方案等。另外,成人ADHD的健康教育还需涉及照料者的教育;其治疗计划还应包括成人的伴侣、家庭等;在某些情况下,当家庭关系和功能出现严重损害时,可能需要系统家庭治疗[6]。证据显示,健康教育有助于患者增加对疾病的认识,更重要的是,可增进对自身的了解,对之前因患ADHD而经历的困难有了新的认识,从而使他们在家庭和单位中不再内疚和自责,能够重新规划未来;此外,健康教育还有助于重新构建患者的社会关系。

2. 认知行为治疗(CBT):CBT是20世纪60年代诞生的一种结构化、短程、认知取向的心理治疗方法,也是目前证据最多的一种心理治疗手段。CBT聚焦于患者不合理的认知,通过改变患者对自己、对他人的看法与态度,结合相应的行为训练来减轻患者的情绪困扰,增加适应行为[1]。CBT联合药物治疗可以显著改善成人ADHD的症状及功能损害[76]。

3. 生活方式训练:是一种非结构化的干预手段,通过面对面交谈、电话、电子邮件等方式了解患者生活各个方面存在的困难,采用建议、练习和反馈等手段,结合个人需求,帮助患者制定目标及其达成措施;评估实施策略的有效性并在必要时作出调整。生活方式训练通过帮助患者学会制定现实的目标、坚持计划直至任务完成,有助于成人ADHD患者掌控并改变他们的生活,提升生活质量。

4. 正念与冥想:正念是指有目的、有意识地关注/觉察当下的一切,而对当下的一切又都不作任何评判;冥想是一种实现正念、改变意识的形式。卡巴金(J·Kabat·Zinn)将正念冥想定义为是一种精神训练的方法,可以通向高度专注而放松的深度宁静状态,有助于增强自我意识和心理健康。证据显示,在药物治疗基础上联合正念冥想可显著改善ADHD患者的症状和认知功能受损。

5. 作业治疗:是指通过专业的评估和干预来发展、恢复或维持对个人有意义的职业或活动。成功的职业调整对于ADHD患者的婚姻家庭功能、自尊、压力管理和经济稳定都有着巨大的影响,也是个人总体生活满意度的重要组成部分。

推荐意见7:非药物治疗是成人ADHD的多模式综合干预中不可缺少的一部分,有助于最大化实现功能恢复,建议作为药物治疗的辅助手段。

(四)共病的治疗

1. 共病抑郁障碍:55.7%因情绪症状就诊于精神科门诊的患者存在ADHD症状[60]。现有证据支持在抑郁障碍患者中常规进行ADHD的筛查和评估[77]。建议优先治疗最严重的症状:如果抑郁症状及其功能损害严重,应优先治疗抑郁障碍以预防自杀;如果抑郁症状及其功能损害较轻,通常使用ADHD多模式治疗可以同时缓解ADHD症状和轻度的抑郁症状,必要时可选择ADHD治疗药物联合抗抑郁药[3,78]。一项RCT研究显示,对于使用SSRIs抗抑郁药物规范治疗效果不佳的抑郁障碍共病ADHD患者,联合哌甲酯缓释制剂治疗对ADHD症状和抑郁症状均有改善,且安全性良好[79]。联合药物治疗过程中建议密切监测拟交感神经系统方面的不良反应[1]。[注:通常情况下,抑郁症主要是指一次抑郁发作,而抑郁障碍包括抑郁发作、复发性抑郁和恶劣心境,所以,本段用了抑郁障碍(抑郁障碍的确定需要既具有抑郁症状又有功能损害和病程标准)]

推荐意见8:对于ADHD共病抑郁障碍的患者应优先治疗最严重的症状,必要时可联合使用ADHD治疗药物联合抗抑郁药物。

2. 共病焦虑障碍:治疗原则同共病抑郁障碍。一项荟萃分析显示,哌甲酯可显著降低ADHD患者的易激惹(RR=0.86,95%CI:0.74~0.99,P=0.04)和焦虑症状(RR=0.81,95%CI:0.71~0.92,P=0.002)发生的风险[80],提示中枢兴奋剂不会加重患者的焦虑症状。

推荐意见9:对于ADHD共病焦虑障碍的患者,应优先治疗最为严重的症状。注:既可以是ADHD核心症状,也可以是焦虑症状。

3. 共病双相障碍:一项针对儿童青少年共病者(已接受至少一种心境稳定剂治疗,仍存在显著的ADHD症状)的RCT研究发现,联合哌甲酯治疗组的ADHD症状量表评分更低(P<0.05),且耐受性良好[81]。瑞典一项针对成人双相障碍患者的大型登记研究发现,双相障碍共病ADHD(n=2 307)患者在哌甲酯联合心境稳定剂治疗期间的躁狂发作与哌甲酯治疗无关[82];尽管如此,仍然建议在联合药物治疗期间密切关注患者转躁的风险。

推荐意见10:对于轻躁狂、躁狂或抑郁急性发作期患者,建议首先治疗双相障碍;对于巩固期或维持治疗期患者,应关注ADHD症状及其功能损害,必要时同时进行双相障碍和ADHD的治疗,在治疗期间应密切关注患者转躁的风险。

4. 共病SUD:对于ADHD共病SUD患者,由于ADHD症状会干扰SUD治疗,而SUD症状又会使ADHD的治疗复杂化,因此,ADHD和SUD的治疗应同时予以考虑,建议首先根据SUD的病情严重程度,决定是否住院治疗;其次,在SUD治疗的同时治疗ADHD[3,83]。长效中枢兴奋剂可有效缓解共病SUD成人的ADHD症状,同时不会加重SUD症状[84-85]。此外,非兴奋剂类药物[86]和认知行为治疗[87]均能给ADHD共病SUD患者带来获益;必要时可以联合使用ADHD治疗药物和SUD治疗药物。治疗期间应关注成瘾物质与所选药物之间的相互作用,密切监测疗效和药物不良反应等。

推荐意见11:对于ADHD共病SUD的患者,ADHD和SUD的治疗应同时进行。建议使用ADHD药物治疗联合非药物治疗减轻ADHD症状及功能损害;必要时可以联合使用SUD治疗药物;治疗过程中应关注成瘾物质与所选药物之间的相互作用,密切监测疗效和药物不良反应等。

八、随访监测

1. 疗效和不良反应:成人ADHD治疗期间应定期进行随访,评估疗效和不良反应。ADHD治疗药物在达到治疗剂量之前应遵循低剂量起始,缓慢加量原则,直至达到预期治疗目标,或因不良反应而停止加量,或已达到最大推荐剂量[3]。另一方面,在治疗过程中需定期监测治疗效果和药物不良反应,如患者病情稳定,可每隔3~6个月进行门诊随访,评定症状变化和学习、工作及行为表现[3]等;建议成人ADHD首次治疗时间为3年[60],之后只要治疗仍然有效,患者应持续进行药物治疗,且每年进行一次评估。

2. 兴奋剂滥用风险:兴奋剂滥用或成瘾一直是ADHD诊疗领域引起高度关注的问题,社会普遍对于使用长效兴奋剂治疗ADHD过分担心,这也是一个影响治疗依从性及疗效的重要因素,有必要开展有关成人ADHD的大众健康教育。长效哌甲酯缓释制剂通过控制药物释放速度达到维持12 h稳态血药浓度,大大降低了药物成瘾风险;ADHD患者使用长效中枢兴奋剂还可以将共病SUD的相对风险降低27%~35%[70]。尽管如此,兴奋剂的非医疗使用和药物转移在18~25岁人群中的发生率为5%~35%,学业困难是此类人群非医疗使用兴奋剂的最常见原因。因此,在随访过程中应密切关注是否存在中枢兴奋剂的非医疗使用及药物转移风险,对于有潜在风险的成人患者,建议联合物质滥用相关的健康教育,或使用非兴奋剂类ADHD治疗药物。

3. 治疗依从性:坚持ADHD治疗对于达到预期治疗效果及预后影响重大。治疗依从性受多种因素影响,包括ADHD症状及其严重程度、共病、治疗(服药)频次、治疗便利性、疗效和不良反应等。清晰的用药指导、使用一些可视的提醒物(如闹钟)可增加药物治疗的依从性;患者健康教育以及让患者参与的共同医疗决策可以通过调动其主观能动性从而改善治疗依从性。

推荐意见12:成人ADHD治疗过程中需要定期随访监测疗效和不良反应,关注兴奋剂滥用风险以及治疗依从性等影响预后的因素。对于有潜在兴奋剂非医疗使用及药物转移风险的成人患者,建议联合物质滥用相关的健康教育,或使用非兴奋剂类ADHD治疗药物;有必要首先对医务人员以及医疗卫生行政部门管理人员开展有关成人ADHD诊疗的科普教育,以推进成人ADHD规范化诊治工作的开展。

成人ADHD的患病群体庞大、疾病危害严重,常与多种精神障碍共病导致临床难以识别,严重影响疾病预后。在此呼吁从医务人员培训开始,强化临床医生有关成人ADHD及其共病的诊疗意识;在成人抑郁障碍、焦虑障碍、双相障碍、SUD以及人格障碍患者中常规筛查ADHD;有条件的机构可设立成人ADHD专病门诊,以该共识为依据,开展规范化诊疗,改善精神障碍患者的预后。本共识的发布标志着国内成人ADHD诊疗工作已经迈出了第一步,该共识还会根据临床证据的不断积累进行修订,通过持续为临床医生提供最新的基于证据的诊疗建议,帮助患者早日康复,造福家庭和社会。

https://mp.weixin.qq.com/s/Vcwh8E-IEvafQjSuqserqw

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论