三甲

三甲

全内技术膝关节镜下重建交叉韧带

更微创、更粗壮的交叉韧带重建技术

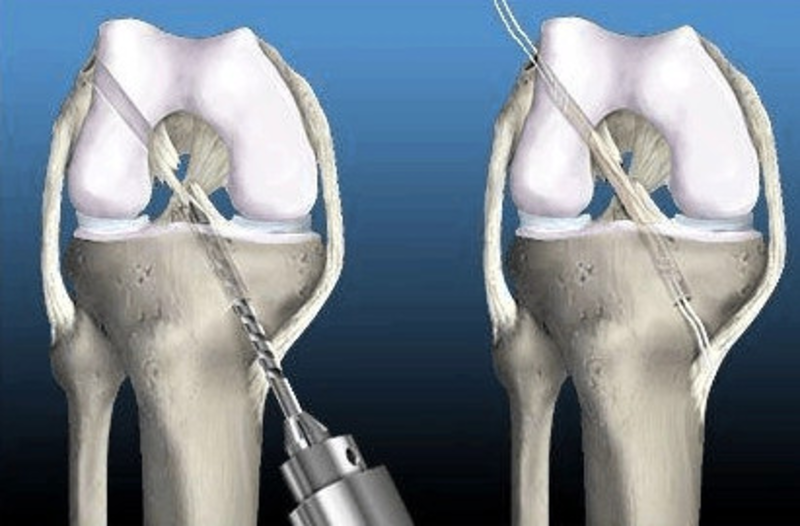

膝关节镜下交叉韧带重建手术,是既往三十年里关节镜领域的标志性手术。目前全世界主流的交叉韧带重建手术所用方法为---隧道法,主要的步骤是:在韧带的股骨侧止点上钻孔→胫骨止点处钻孔→拉入移植物→固定。

“隧道法”重建交叉韧带示意图

隧道法的具体手术类型也分为很多种,总的来说,差别主要在三个方面:1、骨隧道的类型。2、移植物的选择。3、固定的方式。经过三十多年的发展,最近十年来,国内外使用最多的手术类型是:股骨侧半粗半细隧道、股骨侧悬吊固定,胫骨侧全长粗隧道、挤压螺钉固定,自体半腱+股薄肌腱作为移植物。该类型手术方法简洁,效果确切。但是,也存在明显的不足,尤其是胫骨侧的全长粗隧道,决定了编织后的肌腱移植物长度不能短于8cm(前交叉韧带),否则尾端可能不能露出胫骨隧道外口,难以可靠固定。2.5cm左右长的肌腱在胫骨侧粗隧道里,目的就是被挤压固定,这无疑浪费了宝贵的肌腱资源。这样,即使是身高175cm以上的男性病人, 多数也都需要同时切取半腱肌腱和股薄肌腱;南方地区,身高155cm以下体型偏瘦的女性,即使同时切取了半腱和股薄肌腱,编织后也难以达到直径7.5mm、长度7.5cm,有时候不得不再添加腓骨长肌腱前侧半作为移植物。何况人体的半腱-股薄肌腱变异较大,有时候高大魁梧身材的病人,肌腱长度和直径也不尽人意。另外,胫骨侧直径8-9mm的骨隧道外口,在关节镜微创手术中,也显得突兀,有手术创伤较大的感觉。

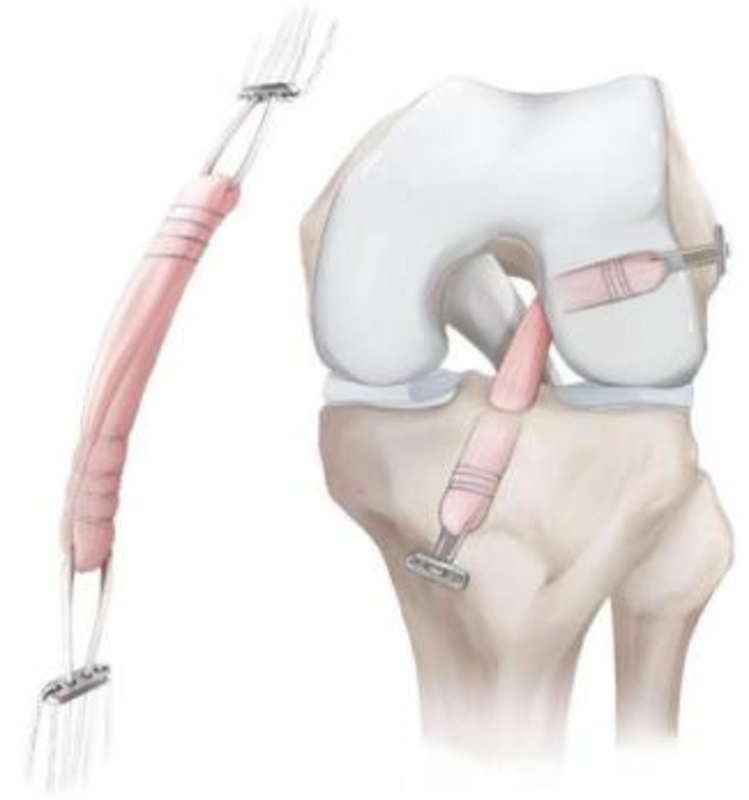

为解决以上弊端,学术界在争论的同时,也在不断改进隧道法的手术技术。2011年,Lubowitz等提出第二代全内重建技术,分别逆行钻取股骨和胫骨“半长”粗隧道,利用GraftLink技术,即埋结缝合法制备肌腱移植物,是目前最常使用的全内重建方式。

全内技术重建交叉韧带示意图

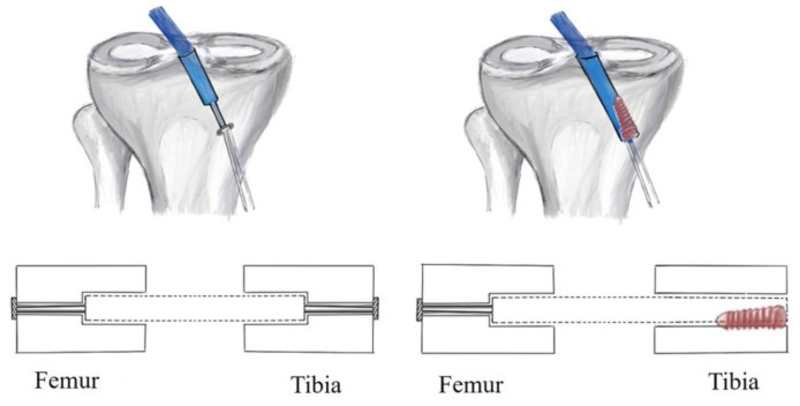

全内技术重建交叉韧带及胫骨侧固定方法示意图(Femur股骨,Tibia胫骨)

全内隧道法法与传统隧道法的区别

全 内 :可能仅切取半腱肌肌腱,逆行钻取“半长”粗隧道 ,可调节带袢钢板悬吊固定

传 统:需切取半腱肌及股薄肌肌腱,顺行钻取“全长”粗隧道,界面螺钉、带线锚钉或门型钉固定

目前,普遍的观点认为,全内技术的优点有:1、保留了胫骨侧的皮质,更微创。2、多数男性病人只需要取一根肌腱,且移植物直径更大。3、因移植物直径大,翻修可能更小。4、因为可以只取半腱肌腱,股薄肌腱得以保留,术后屈膝力量更佳,男性运动员更为合适。5、因使用胫骨侧倒钻技术,减少了胫骨前缘皮质爆裂的风险。6、可调节袢悬吊固定,骨隧道填充严密,雨刷效应和蹦极效应很小。7、青少年骨骺未闭合的ACL损伤,全内技术可以避开骺线钻取骨道。8、在后交叉韧带重建(需同时取半腱+股薄肌腱)中,因肌腱直径更粗、肌腱收得更紧,克服“杀手转角”的弊端,与传统方法相比,牵拉肌腱进入骨道难度不增加等优点,全内技术更为适合。9、在膝关节周围截骨手术时,一期重建交叉韧带,全内技术更合适。10、使用全内技术,可以同时保留胫骨侧韧带的残端。

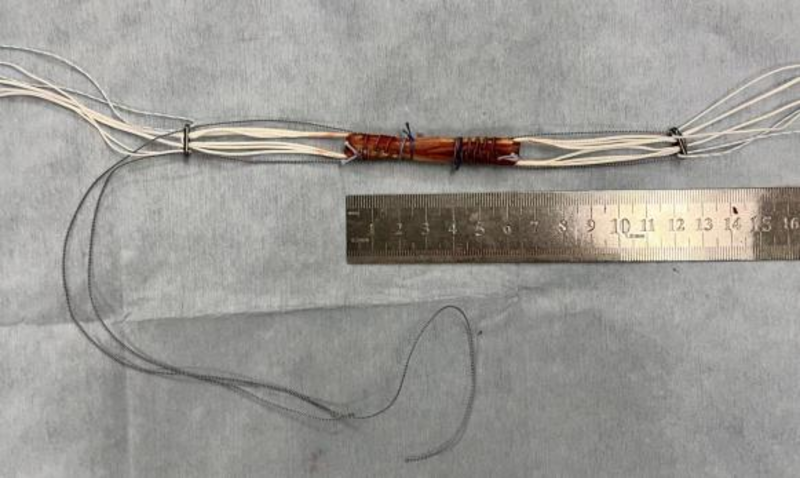

但是,全内技术也有它的一些缺点,比较明显的有两点:1、胫骨侧肌腱由关节内向外牵拉,难度较传统隧道法增加。2、全内技术的肌腱编织复杂,耗时。Graf-Alexiou L等研究认为,改进编织技术可以显著增加强度,减少袢从肌腱中撕脱的风险。

个人认为,总体而言,全内技术优点远多于其缺点,与传统隧道法相比,更微创、移植物也更粗壮。因此,本人强烈推崇。对于后交叉韧带重建、多韧带损伤、中等以下身材的女性,同时行截骨手术的病人,均应优先考虑。针对编织技术,我们改进了GraftLink技术,并在移植物内增加5号线或锚钉线作为内支架,进一步增加了移植物的强度。目前,全内技术的手术例数在国内处于前列。

GraftLink技术编织肌腱+内支架后的图片(灰色线为内支架线)

因全内技术更微创、移植物强度更大,我们考虑未来能否进一步加快其康复进程,鼓励患者更早恢复运动。当然,这需要进一步的基础和临床研究,并密切观察,谨慎而行!

全内技术重建前交叉韧带术后片(股骨侧和胫骨侧都是微型钢板)

全内技术重建后交叉韧带术后片(股骨侧和胫骨侧都是微型钢板)

全内技术后、前交叉韧带重建术后片

全内技术前交叉韧带翻修重建术后片

全内技术青少年前交叉韧带重建术后片

示意图来源于网络及文献,若原创者认为侵权,请联系删除。

本文是赵其纯版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论