三甲

三甲

保肛还是不保肛,不单单是技术问题

今天一个APR(切除肛门)术后近一年的患者来门诊复查,问我:当时他手术的时候到底能不能保肛,是不是我们当时为了安全起见所以没给他保肛?这个病人是一个上海著名三甲医院误诊为痔疮,然后在二级医院做了“痔疮”切除的肛管癌伴侧方淋巴结转移的病人。我笑着回答:“你是不是现在感觉好了开始想东想西了?”

什么是直肠癌的保肛手术和不保肛手术?

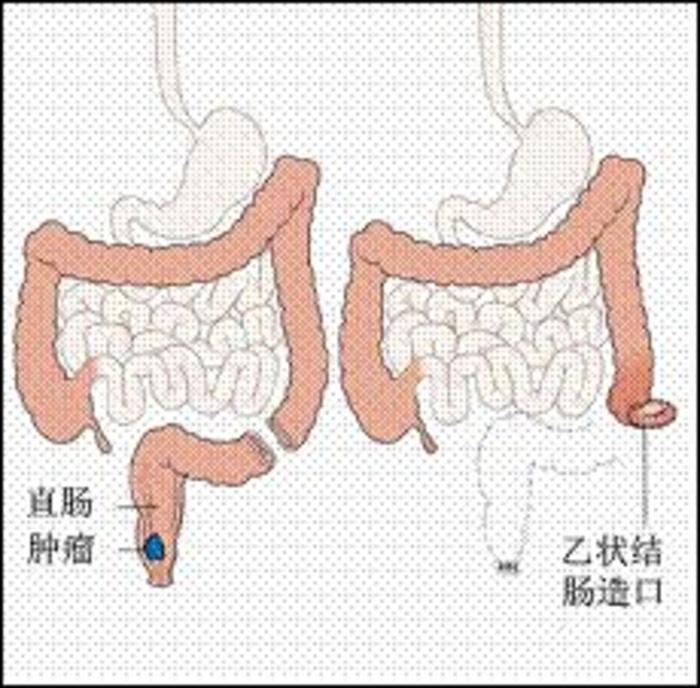

直肠癌常用的手术方式可以分为保留肛门的手术(简称保肛手术)和不保留肛门的手术两大类。保肛手术是指先将直肠癌完整切除,同时保留肛门和肛门括约肌,然后作结肠-直肠吻合,大便仍然通过肛门排出体外。保肛手术中最常用的是直肠癌经腹前切术。不保留肛门的手术主要是指直肠癌经腹会阴联合根治性切除术,它在切除直肠癌的同时,将直肠癌、肛门和肛门括约肌都切除,之后缝合肛门,并将乙状结肠断端从左下腹壁拉出至体外,做永久性人造肛门,术后患者没有肛门了,只能通过左下腹的人造肛门排出粪便。

直肠癌APR手术(切除肛门)

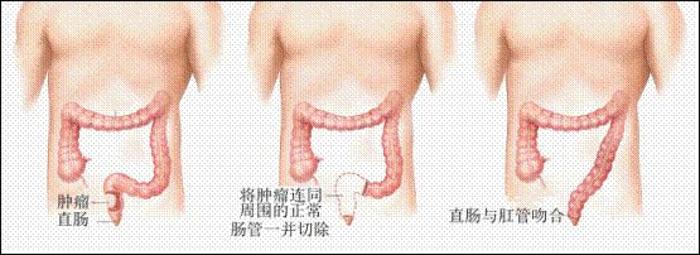

直肠癌低位保肛手术

直肠癌最理想的手术是既要将肿瘤彻底切除,又要保留肛门。直肠癌能否行保肛手术与其位置密切相关。传统观念认为,肿瘤下缘与肛门口的距离小于7厘米的直肠癌都不能行保肛手术,需要切除肛门。近年来大量的研究表明,直肠癌的淋巴转移主要向上,很少有侧方和远端扩散,即便是侧方扩散也是沿直肠侧韧带而不是肛提肌上缘。因此,清除淋巴转移不必切除肛提肌与肛门括约肌。而且,直肠癌向远端肠壁扩散很少超过2厘米,早期直肠癌向远端肠壁扩散很少超过1厘米。近年来,随着直肠癌相关临床研究的不断深入、吻合器技术的应用和手术技术的不断改进,越来越多的低位直肠癌可以行保肛手术,很多肿瘤下缘距肛门口3-6厘米都能保留肛门,早期直肠癌甚至距肛门口2厘米也可保留肛门。

低位直肠癌行保肛手术后的控便功能如何?

近些年来,随着手术技术的不断进步和吻合器的广泛应用,使很多低位直肠癌病人可以行保肛手术--“低位前切除术”。然而保肛手术不是将肠管机械地联起来就行了,而是要在此基础上保住良好的功能。排便功能是个非常复杂的过程,需要有控制排便的解剖结构的存在,如提肛肌、肛门内外括约肌等,且需保留一定长度的直肠,使其有一定的容量才能保证术后有较好的排控便功能。在低位前切除术中,由于手术切除了部分排便感受器(直肠壶腹)、吻合口位置低、部分肛门内括约肌受损、手术可能造成周围神经损伤、吻合口狭窄及其周围组织瘢痕形成等,常使患者产生大便次数多、控便能力差、无法区别气便、排便疼痛等一系列症状,统称为“直肠前切除综合症”。部分患者因为严重的“直肠前切除综合症”,无法忍受,不得不再次改做了Miles术。所以,超低位直肠癌不能盲目地行保肛手术,否则可能引起术后肛门控便功能差,不仅贻误最佳治疗时机,最后非但保肛无望;而且肿瘤切除不彻底,还有可能使肿瘤复发而危及生命。

因此,我经常安慰不能保肛的病人和家属:不要觉得保肛的生活质量一定比造口好,也可能不如你!

直肠癌行保肛手术的影响因素有哪些?

直肠癌能否行保肛手术,不仅与肿瘤的位置高低密切相关,还受其它多种因素的影响。首先是依据病变的部位、大小、大体类型、组织学分型、侵犯肠壁的深度、是否有淋巴结转移和远处转移、是否侵犯临近的器官,并且结合患者的性别、年龄、全身情况、肥胖程度乃至骨盆解剖来综合分析决定。其次,要结合患者的需求,还要根据手术者的技能和临床经验甚至医疗设备和患者的经济条件,并兼顾手术的安全、彻底等方面加以全面考虑。有些局部中晚期的直肠癌经过术前放化疗后,可由不能保肛变成保肛。因此,直肠癌病人能否行保肛手术需要综合分析以上因素来最终决定,不可统一而论。所以不要觉得他也是肿瘤距离肛门2cm怎么就保住了,我怎么就不行?

怎样理性来看待直肠癌的保肛手术?

Miles术将直肠和肛门一并切除,然后在左下腹壁行乙状结肠造口,患者终生需要在腹壁排便,并给生活带来极大不便,会使患者产生心理阴影,容易形成社交障碍,影响患者的生活质量。部分严重患者甚至认为要成天带着粪袋生活,生不如死。近几十年来,随着造口护理方法及工具的不断改进,造口的护理变得非常方便了。此外,现有的造口灌洗设备应用起来也很简单,病人在卫生间灌肠30~40分钟,将结肠中的粪便洗净,这样24小时可以不排便。绝大多数Miles术后的直肠癌都能正常生活和工作,功能恢复好的人甚至能打篮球、跳舞、游泳和旅游。所以,保不了肛门并不可怕,只要护理得当,其对生活质量影响还是可控的。

对于低位直肠癌的病人,必须在肿瘤可完全切除并且不影响肛门功能的前提下方可考虑保肛治疗,不可一味地追求保肛,不可因大失小,留得青山在,才有接下来的生活。

本文是朱哲版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论