三甲

三甲

意外发现的宫颈胃型腺癌1例

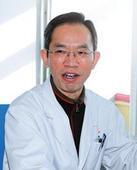

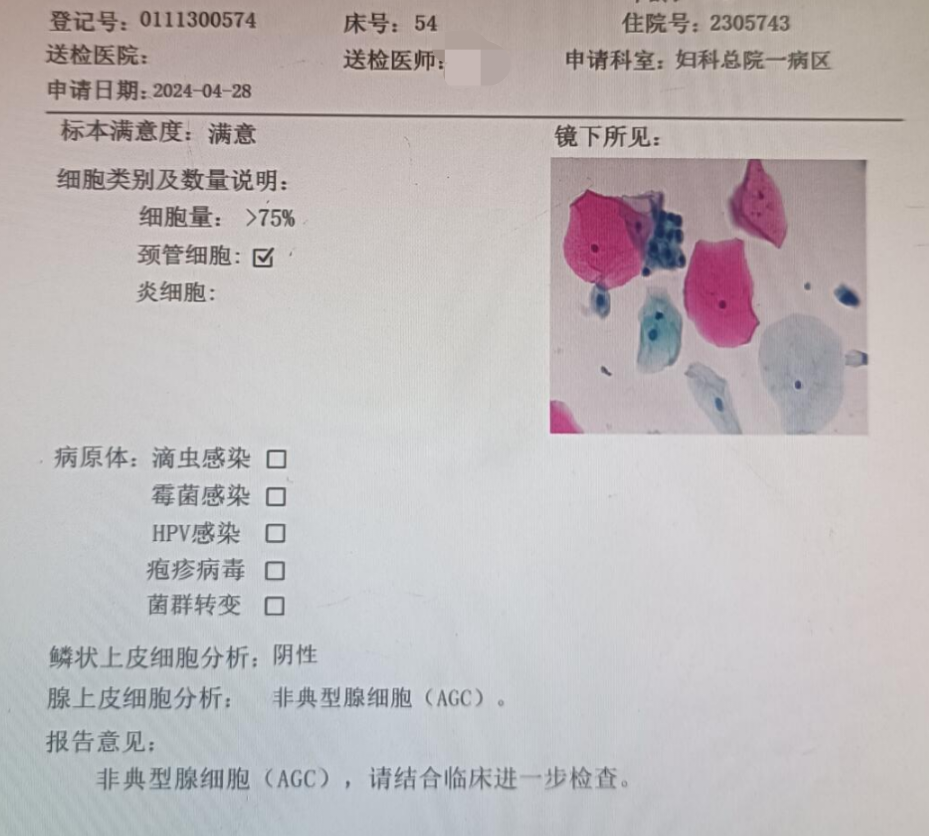

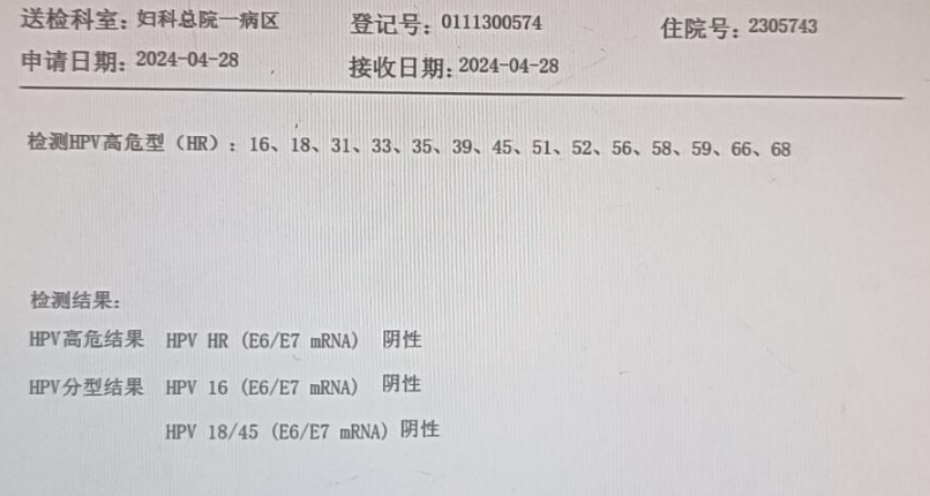

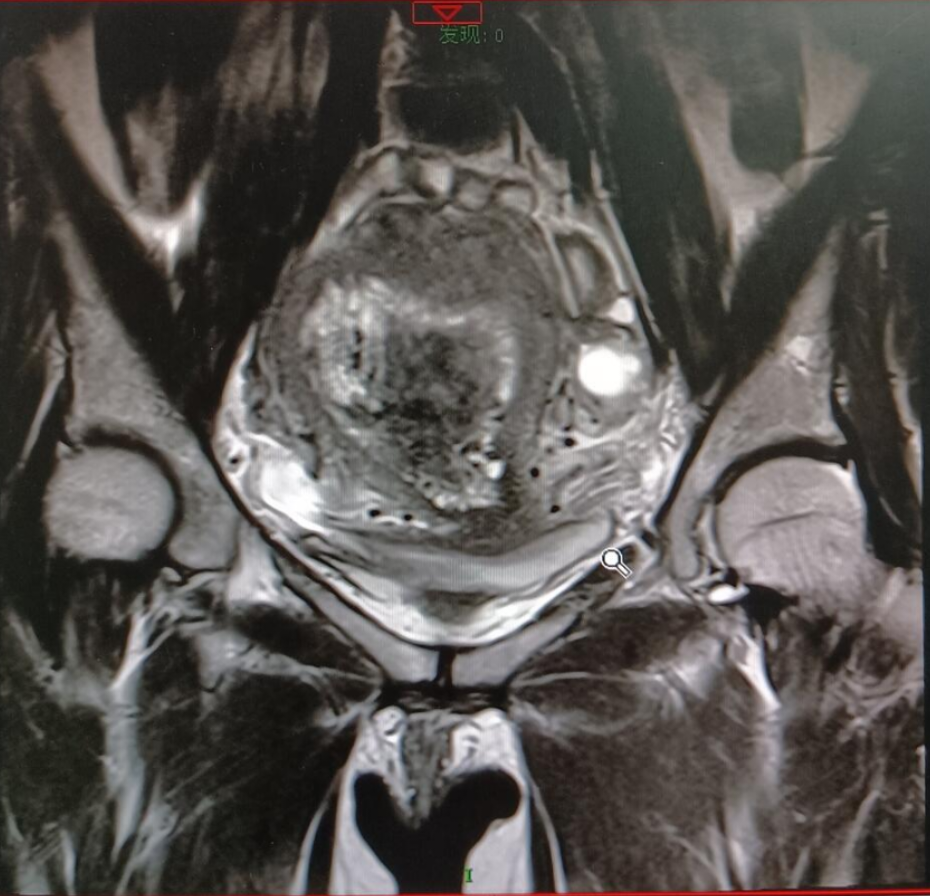

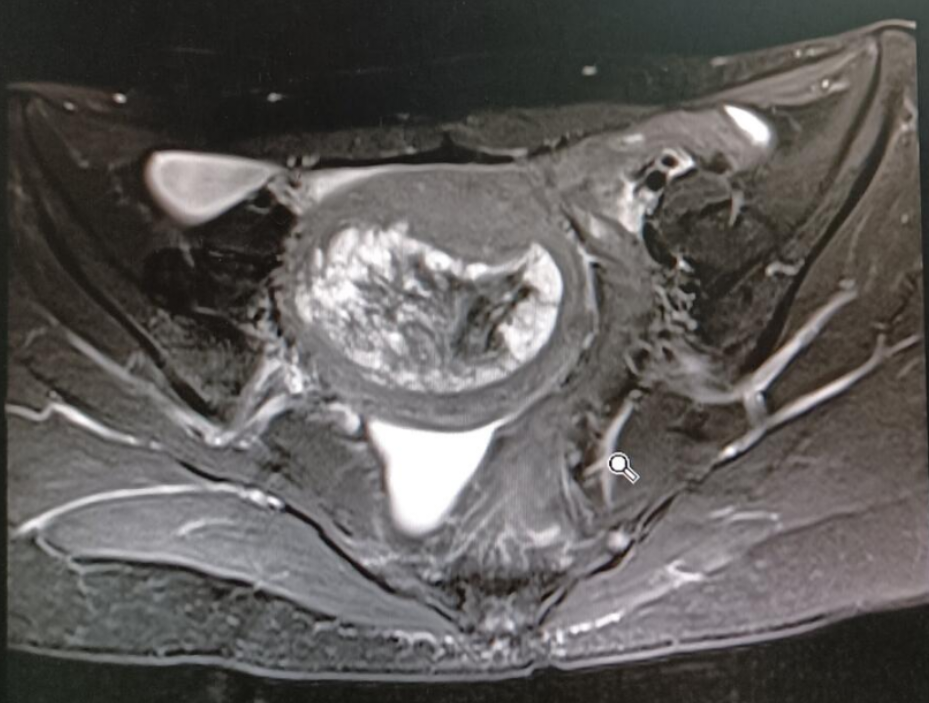

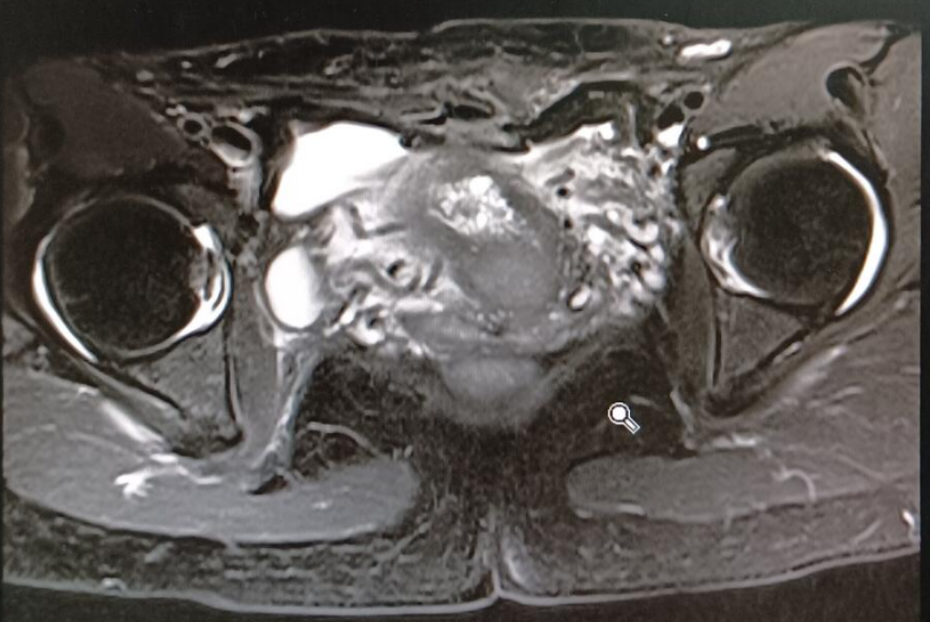

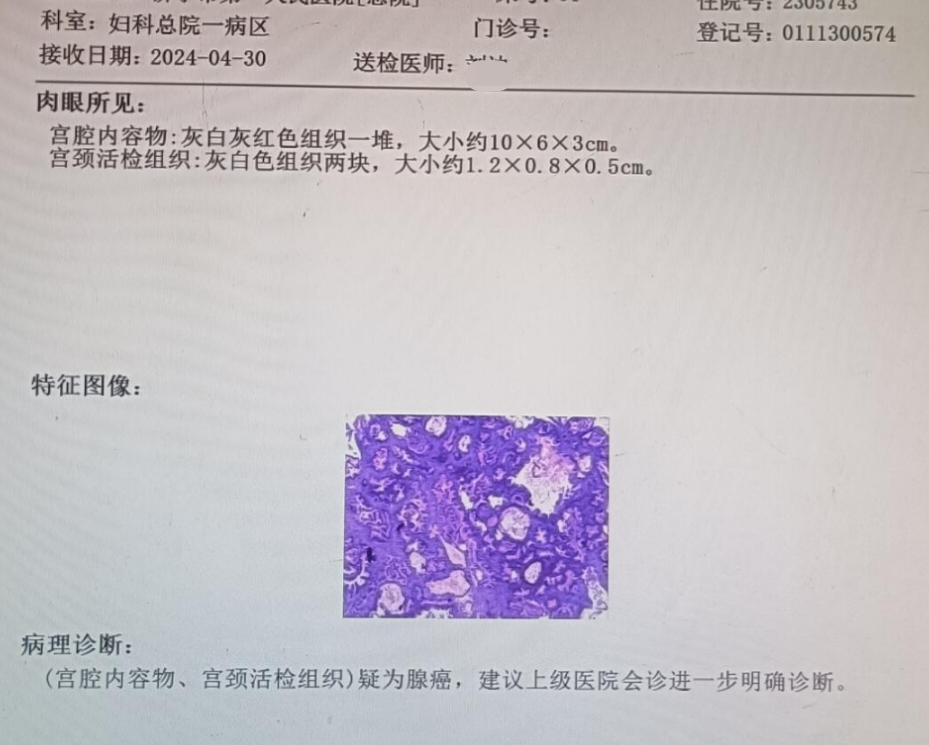

患者43岁,因阴道流血5天,于20240428就诊。平素月经周期3-4个月,经期3-4天,经量少,痛经。G2P2,曾于2022年行腹腔镜下右侧附件切除术和左侧卵巢囊肿剔除术,术后病理结果为良性病变。无家族性病史。当地妇科彩超检查提示子宫内膜不均匀增厚,呈团块状凸向宫腔,范围约73X41毫米。入院后进一步检查,HGB:114g/L,AFP、CA199、CEA、HE4、CA125均正常,并于20240429行宫腔镜检查,见宫颈肥大光滑、质地硬,宫颈管粘膜未见异常,宫腔增大明显,积血块多,子宫内膜增厚,呈不规则脱落,表面血管丰富,组织糟脆,粘稠,有臭味。疑诊:子宫内膜癌。术前宫颈癌筛查、MRI和术后病理如下图:

于20240504再入院,同时上级医院会诊结果如图

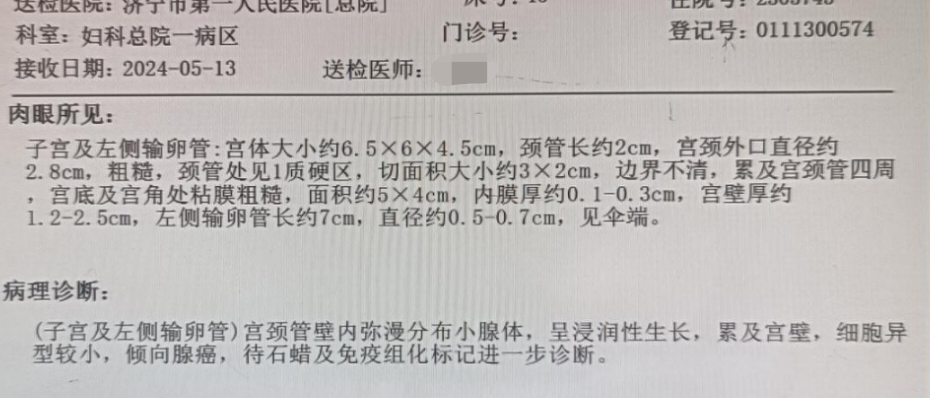

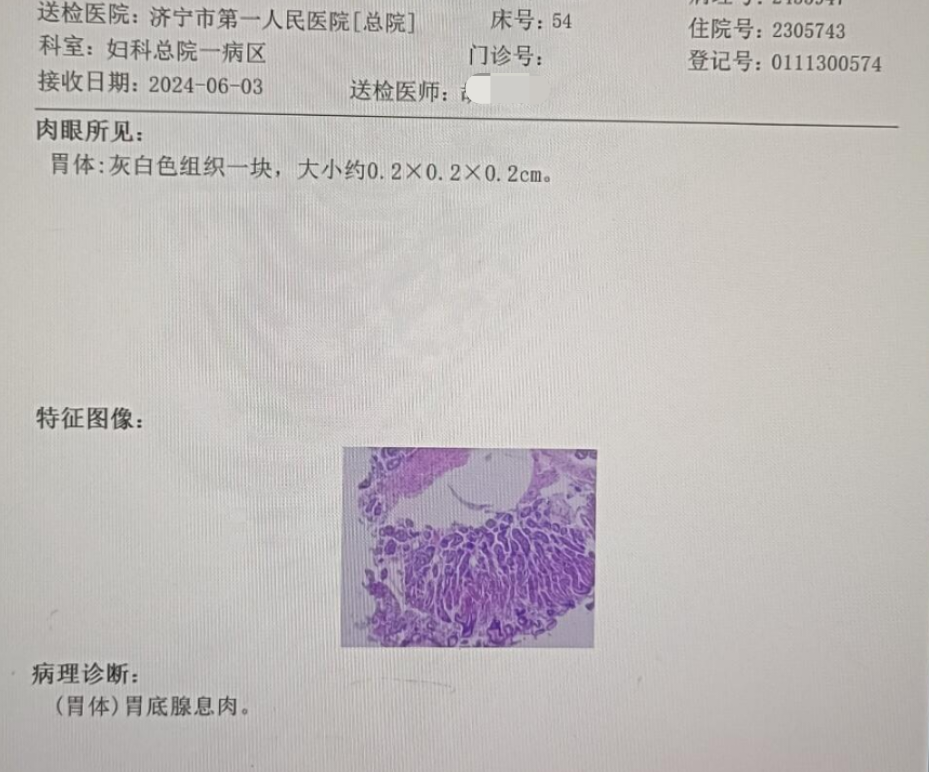

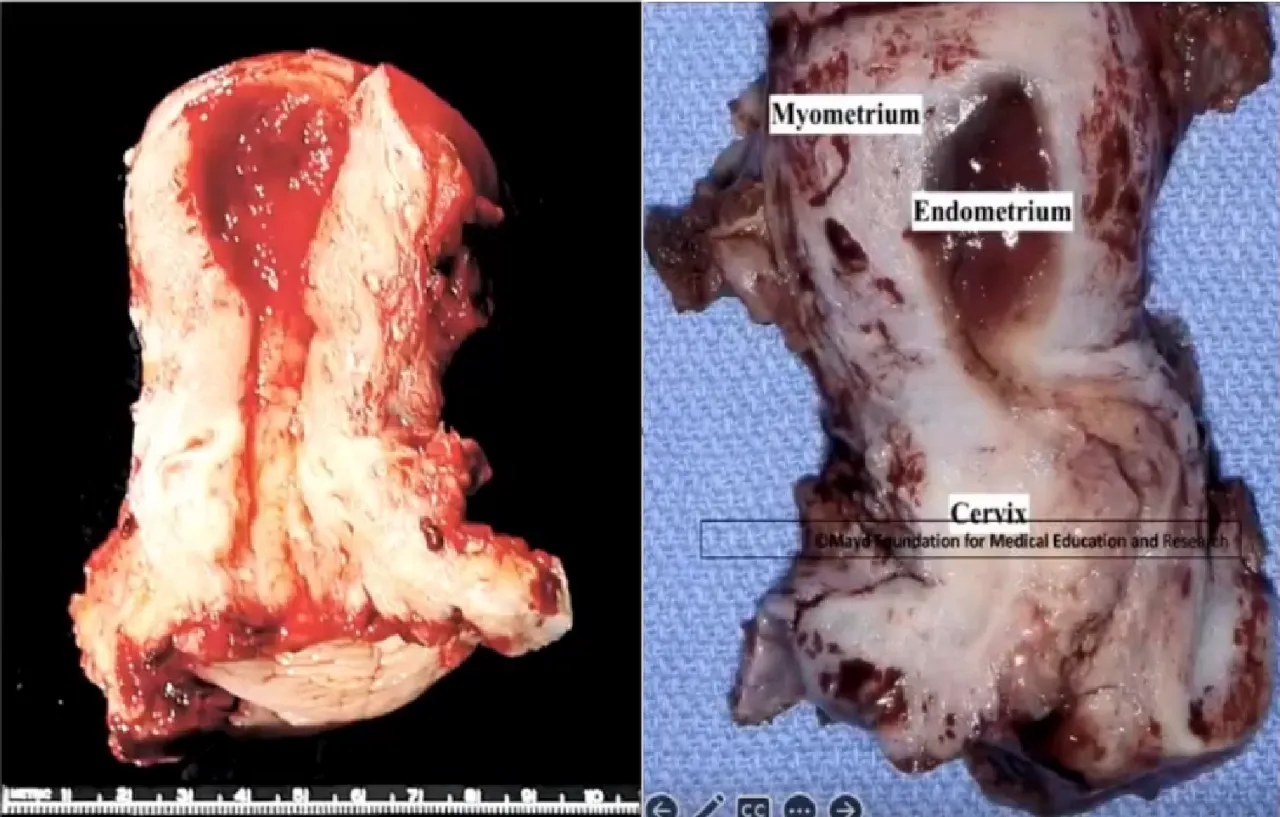

随于20240513行腹腔镜下筋膜外子宫切除术+左侧输卵管切除术,术中见宫体饱满,后壁浆膜面散在黄色、白色水泡,膀胱子宫反折腹膜散在结节状赘生物,道格拉斯存在膜状粘连,右侧附件缺如,左侧附件与左侧盆壁乙状结肠直肠交界处致密粘连。术中快速冰冻病理组织学检查结果如下图:

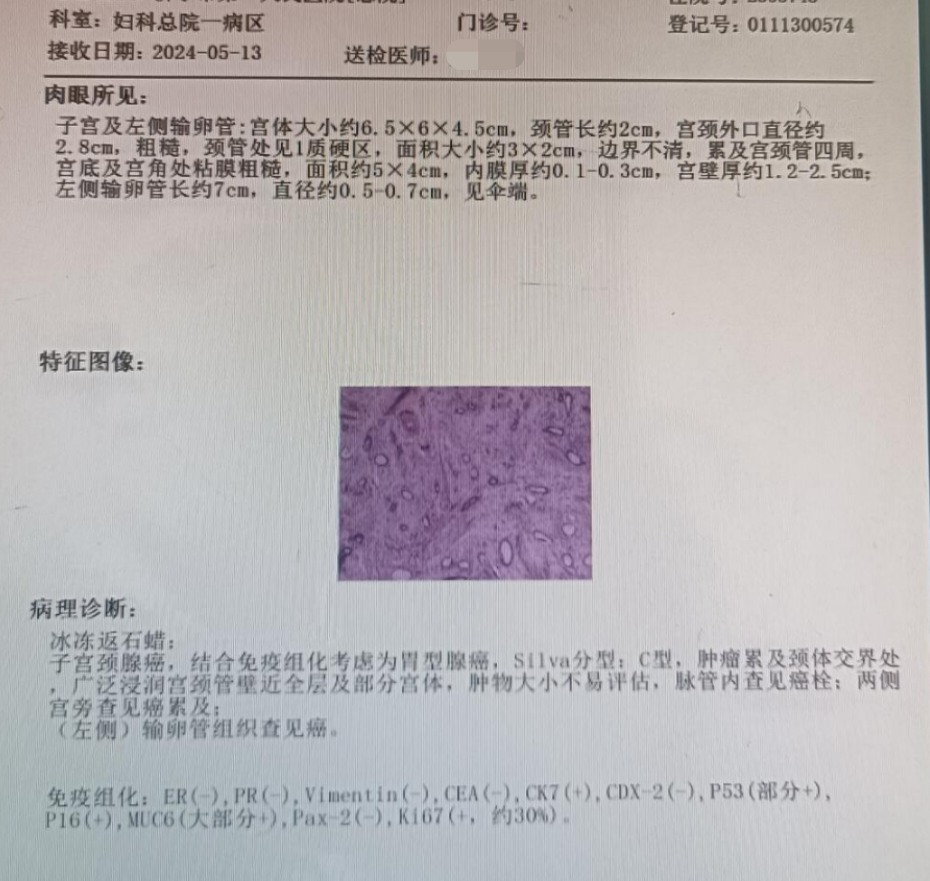

术后病理组织学检查结果如下图:

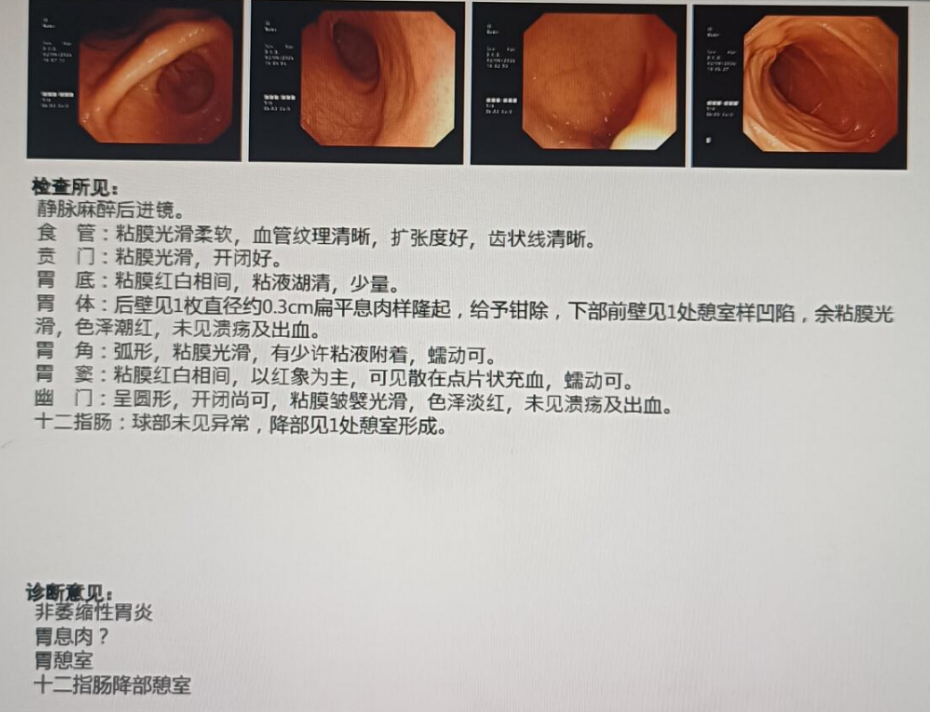

再次到上级医院会诊,同样考虑为宫颈胃肠型腺癌,并行PET-CT检查未见残留病灶和腹膜后肿大淋巴结。建议进一步手术治疗或同步放化疗。最终患者及其家属返回要求再次手术治疗(拟行经腹广泛宫颈旁组织切除术+腹主动脉旁、盆腔淋巴结切除术+大网膜切除术+阑尾切除术)。术前行胃肠镜检查报告如下图:

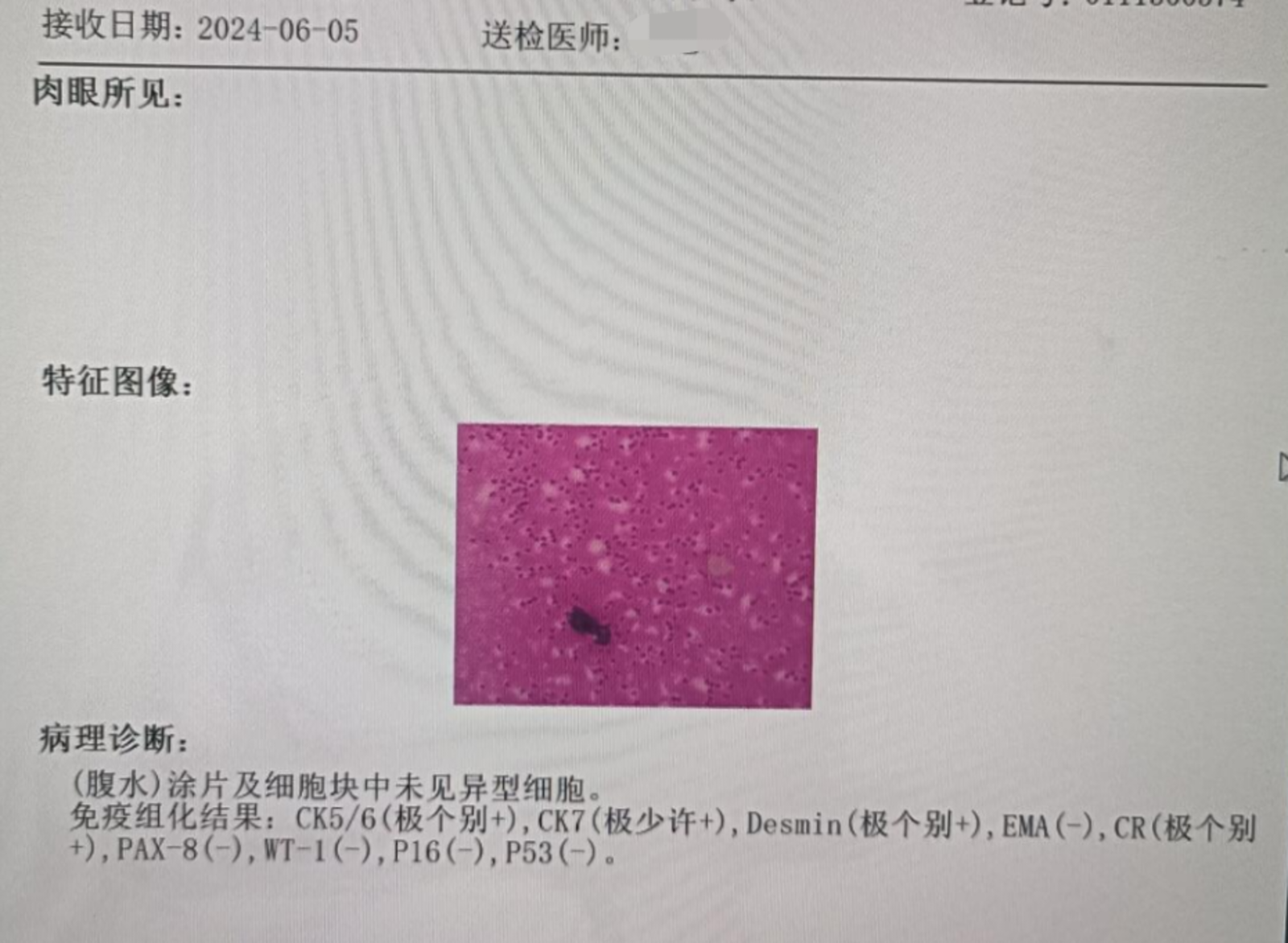

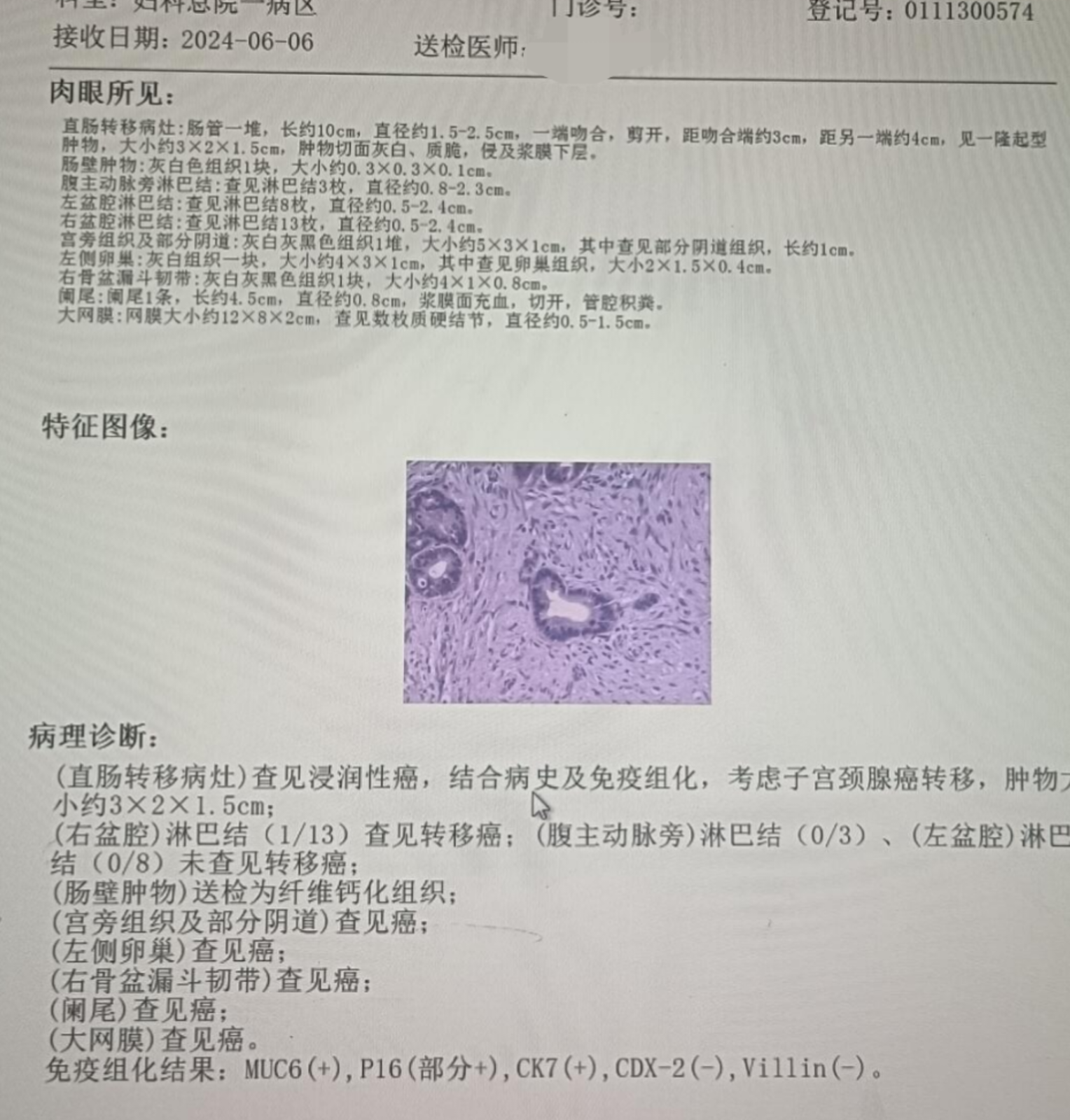

20240605在全麻下经腹探查:子宫切除术创面见脓苔,道格拉斯窝约100毫升稍混浊血水样液体,大网膜散在2-3毫米大小白色结节状赘生物,回肠浆膜面见一处约5毫米灰白色结节状微生物,阑尾表面、肝脾胃表面未见异常赘生物,乙状结肠直肠交界处浆膜下结节约5X4X3厘米大,盆腔、腹主动脉旁未触及肿大淋巴结。随行大网膜切除术+盆腔淋巴结、腹主动脉旁淋巴结切除术+宫旁组织广泛切除术+阑尾切除术+部分乙状结肠、直肠切除术。术后病理组织学检查结果如下图:

研究发现,99.7%的宫颈癌与HPV感染有关,而宫颈胃型腺癌,确与HPV感染无关,所以,也被称为“非HPV感染相关的宫颈癌”。因此,HPV疫苗也不能降低其发生率。看来“没有HPV感染,就没有宫颈癌”是不够严谨!该患者HPV检测阴性。

宫颈腺癌约占全部宫颈癌的10%,不足20%,而非HPV感染相关的宫颈腺癌约占全部宫颈腺癌的15%左右,其中宫颈胃型腺癌约占非HPV感染相关宫颈腺癌的2/3,如此计算下来,宫颈胃型腺癌的发病率约为2/100万,属于罕见病。

也因此认识它比较迟,1870年被病理学者命名为“宫颈恶性腺瘤”,1989年被命名为“微偏腺癌”,2014年被命名为“宫颈胃型腺癌”。经历了一个半世纪,才对这种疾病有了一个较为全面的认识。

宫颈胃型腺癌往往起源于宫颈管的中上段、深部,因此,早期症状不典型。该例与此符合。早期患者常有宫颈粘液增多、阴道排液表现,宫颈肥大、质硬,偶有不规则阴道流血、接触性出血。晚期患者酷似卵巢癌,具有卵巢癌的转移方式。(该例与此符合)

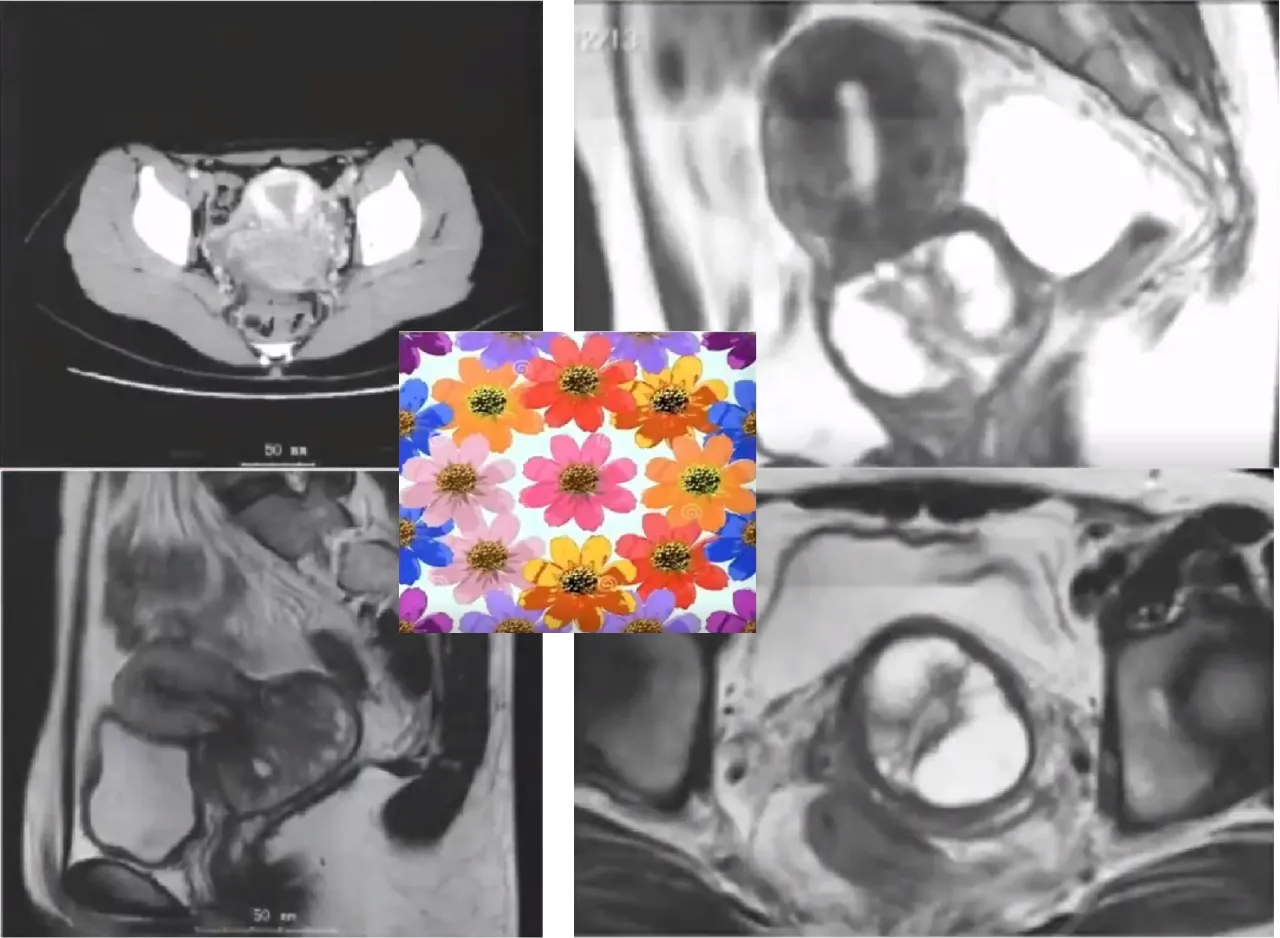

早期患者肿瘤标记物往往没有异常升高,超声检查也没有特征性的改变,磁共振检查偶有“波斯菊花型”影像学特征(该例无此特征)。

病灶位于宫颈管中段

波斯菊花型磁共振检查特征

由于病变多位于宫颈中上段和宫颈深部,取材困难,筛查及活检阳性率仅30%~40%;即使多点多次活检、诊断性刮宫、子宫颈锥形切除术,诊断率符合率也不足50%,根治术前漏诊率高达50%以上。且因其恶性程度高、侵袭性强,容易发生早期转移。另外,对放化疗不敏感,还容易产生耐药,故首选手术治疗,且预后差,大多数患者在2年内复发。

宫颈胃型腺癌基因变异,近年得到较多的研究和发现,其中TP53基因突变率约为50%,STK11基因变异,除胚系突变外,也可以是体系突变。部分为大片段缺失等变异,导致NGS无法检出。其余突变基因主要涉及细胞周期调控、信号转导、DNA损伤修复和EMT等,如HLA-B、PTPRS、FGFR4、GNAS、BRCA2。所以,建议宫颈胃型腺癌患者进行NGS检测,评估是否存在可靶向治疗的基因变异,或许可以带来新的治疗选择。

另外,值得注意的是,约10%胃型腺癌合并黑斑息肉综合征(Peutz-Jeqhers Syndrome,PJS)。

本文是刘东光版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论