三甲

三甲

胆囊切除会增加胰腺癌的发生风险吗?

闫加艳 复旦大学附属中山医院

全球约9~15%的成年人患有胆囊结石,胆囊切除术是治疗胆囊结石的首选方法。应用至今,胆囊切除术已有130余年的历史。近30年来,随着现代科学技术的发展,腹腔镜胆囊切除术凭借其微创、安全等优点,也逐渐取代了传统的开腹胆囊切除术,已成为胆囊结石、胆囊息肉治疗的金标准。美国每年进行胆囊切除的病人超过700万例,在中国,虽没有详细的统计数据,但是数字想必更加庞大。在临床上,经常有病人会问医生:胆囊切除会对人体产生什么影响?短期内会不会有消化不良?时间长了会不会导致癌症?通常医生在门诊也没有办法在短时间内向病人做深入的阐明。下面,我们就详细了解一下胆囊切除术对于人体的影响。

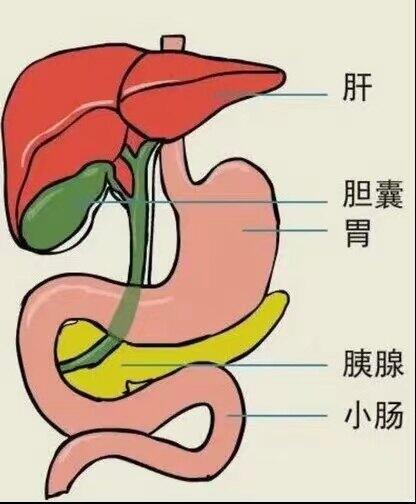

胆囊是一个位于肝脏下方的囊性器官。胆汁,主要由肝细胞分泌,经过肝内外胆管沿胆囊管进入胆囊,经过浓缩储存于胆囊中。当人体进食尤其是富含脂肪的食物时,胆囊收缩排出胆汁进入十二指肠,参与脂肪的消化和吸收。简而言之,胆囊的主要作用是促进了脂肪的消化和吸收。

既然胆囊有其正常的生理作用,那么胆囊切除后短期会对人体产生什么影响呢?有学者打了一个形象的比方:“切除胆囊后的日子照样过,但以后的日子就会像长江没有洞庭湖和鄱阳湖一样,经常会‘洪水泛滥’。”尽管目前腹腔镜胆囊切除手术已经十分成熟,但其手术合并症如肝胆管损伤、血管损伤等也时有发生;胆囊切除术后综合征,多于胆囊切除术后数周或数月发生,常表现为胆囊切除术后原有症状没有消失或在此基础之上出现新的症状如腹痛、发热、黄疸、消化不良、食欲减退、恶心呕吐等;胆囊切除后,体内无“富余胆汁”相助,影响了食物尤其是脂肪的消化吸收,容易诱发脂肪泻、脂溶性维生素的缺乏等;胆囊切除也可能会引起胆汁返流性胃炎和食道炎等;胆总管结石发生率也会提高。

国外有不少研究表明,胆囊切除术后长期会增加消化系统肿瘤如肝癌、结直肠癌的发生风险。胆囊切除后,胆汁的持续分泌代替了正常的进食分泌为主,因此造成了胆汁池肝胆循环次数增加,加大了胆汁与肠道细菌接触的机会,从而引起了次级胆汁酸尤其是石胆酸的生成增加中,而次级胆汁酸具有致癌或者协同致癌的作用。

随着人们对于恶性程度最高的肿瘤——胰腺癌认识的增加以及基于胆囊、胰腺解剖关系的理解,胆囊切除是否会增加胰腺癌发生风险的疑问随之而来。国外开展过不少这方面的研究,包括荟萃分析,前瞻性队列研究等。从临床研究的统计学意义上来说,胆囊切除的确增加胰腺癌的发生风险,但是研究也表明长期胆囊结石的存在也会增加胰腺的发生风险。不过大家无须过度担忧,这两种风险上的存在只是从统计学角度来衡量的,其实这两种风险的概率是都十分微小的。

虽说胆囊切除术对正常人体有着一些不利的影响,但符合手术指征的胆囊切除术还是十分必要的。对于胆囊症状比较轻微,药物控制良好,比较小的胆囊结石、息肉,我们建议定期随访,暂时不行胆囊切除术;胆囊存在一定大小的结石(2.5~3cm以上)或息肉(1.0cm以上)、胆囊症状反复发作且药物治疗无效、胆囊失去其正常功能、怀疑胆囊癌变等条件下,我们建议行胆囊切除术。每个人都是一个拥有自身独特性的个体,是否需行胆囊切除术,不仅仅依据以上的标准,同时也基于每个人的健康状况综合考虑而言。比如合并有其他消化道肿瘤病史的病人,即使没有严格达到以上胆囊切除术的手术指征,胆囊结石可能并没有达到3cm,但出于防患于未然的考虑,我们也可能建议其行胆囊切除术。21世纪的医学不仅仅是对于疾病的精准治疗,也是基于个体化的综合治疗。

那么对于胆囊切除术后的病人有没有办法减少胰腺癌的发生风险?首先我们应该知道胰腺癌的发生与遗传有密切的关系,胆囊切除术对于胰腺癌发生风险的影响是十分微小的,更没有十分针对性的预防方法。其次,接受过胆囊切除的患者需要放松心态,毕竟胆囊切除术130年的历史证明,其并不会对人类健康产生巨大的影响,要不然,早就会被淘汰了。戒烟是许多癌症最基本最有效的预防方法,当然胰腺癌也不例外。避免长期饮酒,避免慢性胰腺炎,纠正肥胖,健康的饮食方式等等也可以降低胰腺癌的发生风险。对于有胆囊癌、胆道肿瘤病史的患者,本身就有癌症高发的危险因素,并且手术对人体正常的消化系统也有影响,也会影响胰腺癌的发生,建议术后定期随访。有胰腺癌家族史的病人,更应当注重定期体检,尽量做到早期诊断,早期治疗。

胰腺癌是临床上恶性程度最高的肿瘤。发展迅速,难以早期诊断成为了制约胰腺癌诊治的重大难题。胆囊切除对于胰腺癌发生风险有影响,但是影响很小,也没有什么十分针对有效的预防方法。健康的饮食方式、规律适度的体育锻炼、放松愉快的心情是预防许多疾病万能法宝。

本文是闫加艳版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论