三甲

三甲

医生手札——耳前瘘管手术竟然要解剖面神经,说了谁信?(一例复发性变异型耳前瘘管的诊治思考)

医生手札——耳前瘘管手术竟然要解剖面神经,说了谁信?

(一例复发性变异型耳前瘘管的诊治思考)

广东省人民医院&广东省医学科学院

耳鼻咽喉头颈外科

陈良嗣头颈腺体、先天疾病及儿童头颈外科工作室

“执手尾”在粤语方言中的发音为“zap1 sau2 mei5”,意思是善后,收拾残局。指替别人完成未做完的工作,或做别人遗留下来的麻烦事或烂摊子。

2023年9月7日,我帮忙外院“执手尾”,费了九牛二虎之力,有惊无险地啃下一个硬骨头——一台耳前瘘管手术。

“不是吧,耳前瘘管手术也叫硬骨头?这样的手术也刚拿出来说?!”相信多数同行会对此不屑一顾,甚至给予调侃。

按现行的耳鼻咽喉头颈外科手术级别,耳前瘘管手术是难度及风险系数最低的,仅为一级。在同行眼里,这样的手术司空见惯、比比皆是,不值一提。

但是,如果在疾病前面加上几个描述性的定语和状语:曾经被误诊为第一鳃裂瘘管,已行腮腺浅叶切除及面神经解剖,复发的,变异型(耳垂)。那么,貌似寻常的背后不再是易如反掌的简单。

接下来,我们一起通过后视镜,回顾此案例的诊治历程。

【案例回顾】

病史:

患儿,女性,5岁,湖南衡阳。因“出生后右耳垂皮瘘5年余,反复肿痛2年余。”2023年7月来诊。

2018年,患儿出生后,右侧耳垂前外侧皮肤存留点状皮瘘。

2020年,家长发现皮瘘偶有米色干酪样分泌物渗出。

2021年4月,右耳垂附着处红肿、疼痛(附图1)。在湖南某医院拟诊“右侧第一鳃裂瘘管”,抗感染消炎治疗后,实施手术。术后不久,再次肿痛、溃破、流脓(附图2),持续至今。

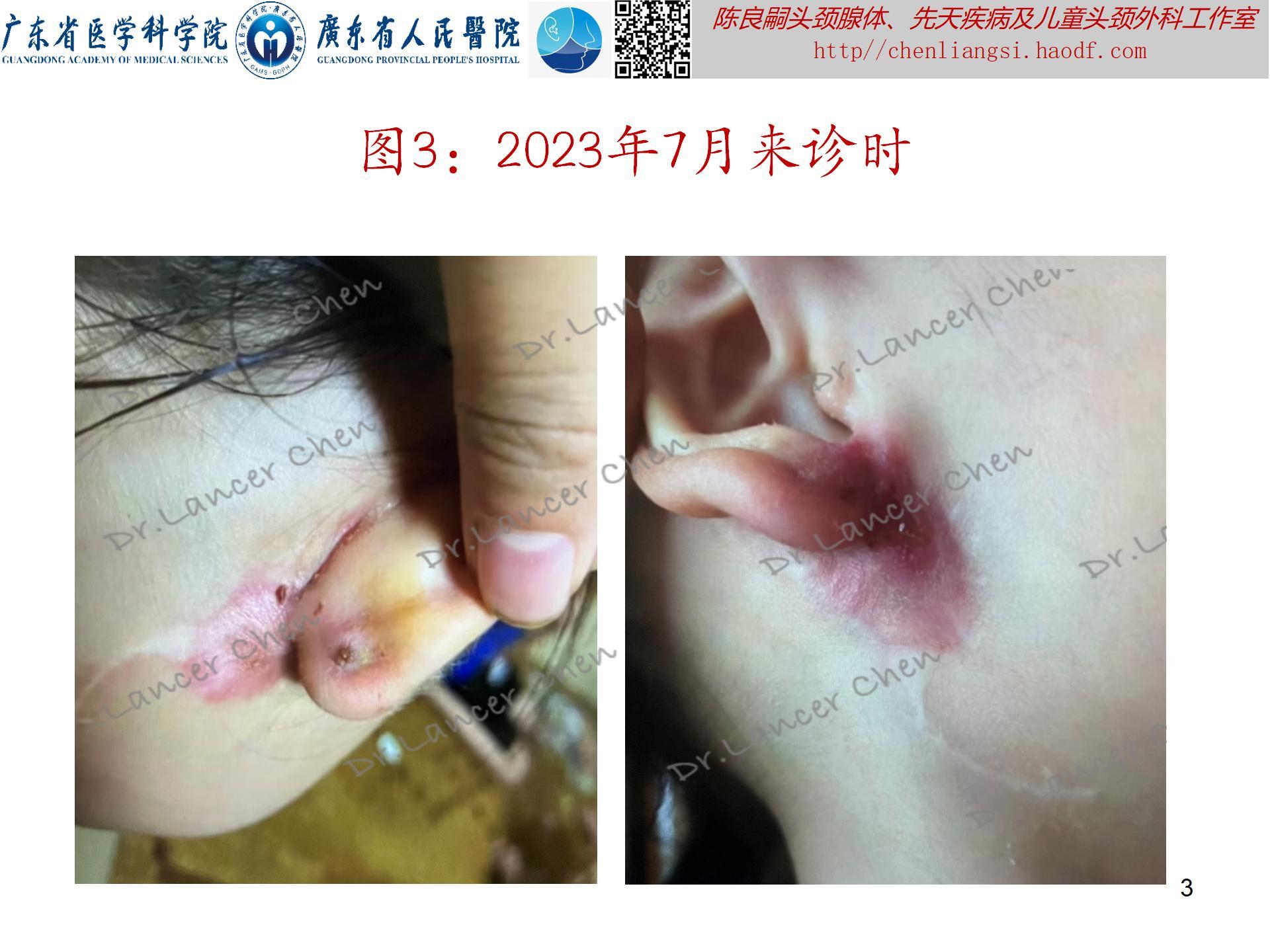

体查:(附图3)

右侧颈面部“S”型疤痕可见,以耳垂根部附着处为中心,呈弥漫性红肿,直径约3cm,圆心部位皮肤溃破、糜烂,浅面痂皮覆盖,深面肉芽伴脓液。右耳垂前外侧仅遗留疤痕,未见原瘘口存留,后外侧皮肤溃破结痂。耳垂麻木,无痛感。无明显面瘫征。

补充:

通过病史追问、浏览既往照片以及复印外院资料,获取如下信息。

- 明确出生后就有皮瘘位于耳垂前外侧面(附图1)。

- 既往实施术式为:“右侧鳃裂瘘管切除术+腮腺部分切除术+筋膜组织瓣修复术”。

- 既往手术记录显示:“术中解剖面神经总干、颞面干、颈面干、颞支、颧支、颊支”。

- 既往术后病理提示:“(右侧耳下第一鳃裂瘘管)结合临床符合鳃裂瘘管,炎症肉芽组织增生伴大量淋巴细胞、浆细胞及部分中性粒细胞浸润,局灶见异物巨细胞”。

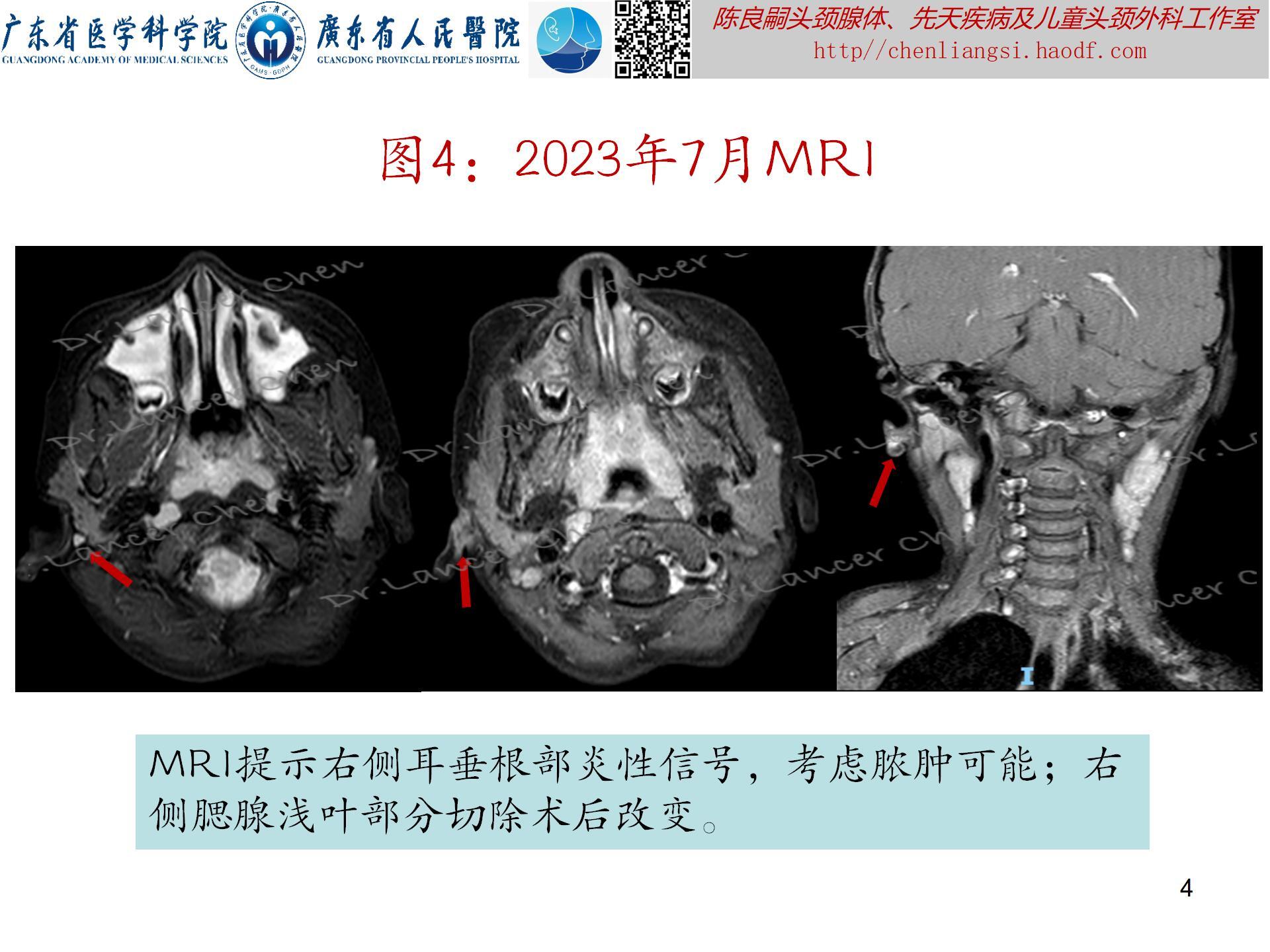

我院MRI(附图4):

提示右侧耳垂根部炎性病灶波及腮腺浅叶,对比左侧腮腺,右侧腮腺浅叶部分缺如。

入院诊断:

复发性变异性耳前瘘管(耳垂型)。

术前预判:

综合既往及现有信息,此例手术存在几处难点:变异窦道的识别切除、被炎性肉芽及疤痕包裹黏连的面神经的识别保护、耳垂重塑。

修正手术:

术式为:变异型耳前瘘管切除+面神经解剖(神经监护仪监护)+耳垂重塑。

术中探查:面神经总干及各分支仅位于面部皮瓣深面,分离皮瓣时,电刀深面即为神经组织,稍有不慎,随时误伤。

瘘管有两个分支,一支走向耳后,局限于乳突浅面;一支向前下穿入耳廓耳甲腔下缘软骨,突破至耳屏前缘。后者继发产生的炎性肉芽包裹面神经总干。

术后情况:

静态时无面瘫(附图5);露齿时,右侧口角轻微上翘(周围性面瘫,面神经功能House-Breakmann II级)。

【异类:变异型耳前瘘管】

耳前瘘管的规范命名应该是耳前窦道(因为仅有一个开口),其瘘口称为“窦口”,其瘘管称为“窦道”。为避免产生歧义,本文用词沿袭教科书和临床的习惯性“错误”称谓。

耳前瘘管分两类,一类是经典型,另一类是变异型。

变异型耳前瘘管的瘘口,除外耳轮脚前缘,可以开口于耳廓其他部位,或者同时存在多个自然开口;其瘘管盲端可止于耳甲腔或外耳道开口处软骨,甚至耳后区乳突骨质表面。

变异型耳前瘘管开口位置的分布极为广泛,遍布耳廓各部:耳廓上缘、三角窝、耳甲艇、耳甲腔、耳前切迹、耳屏间切迹、对耳屏、耳垂(前外侧面、侧缘、后外侧面)等。

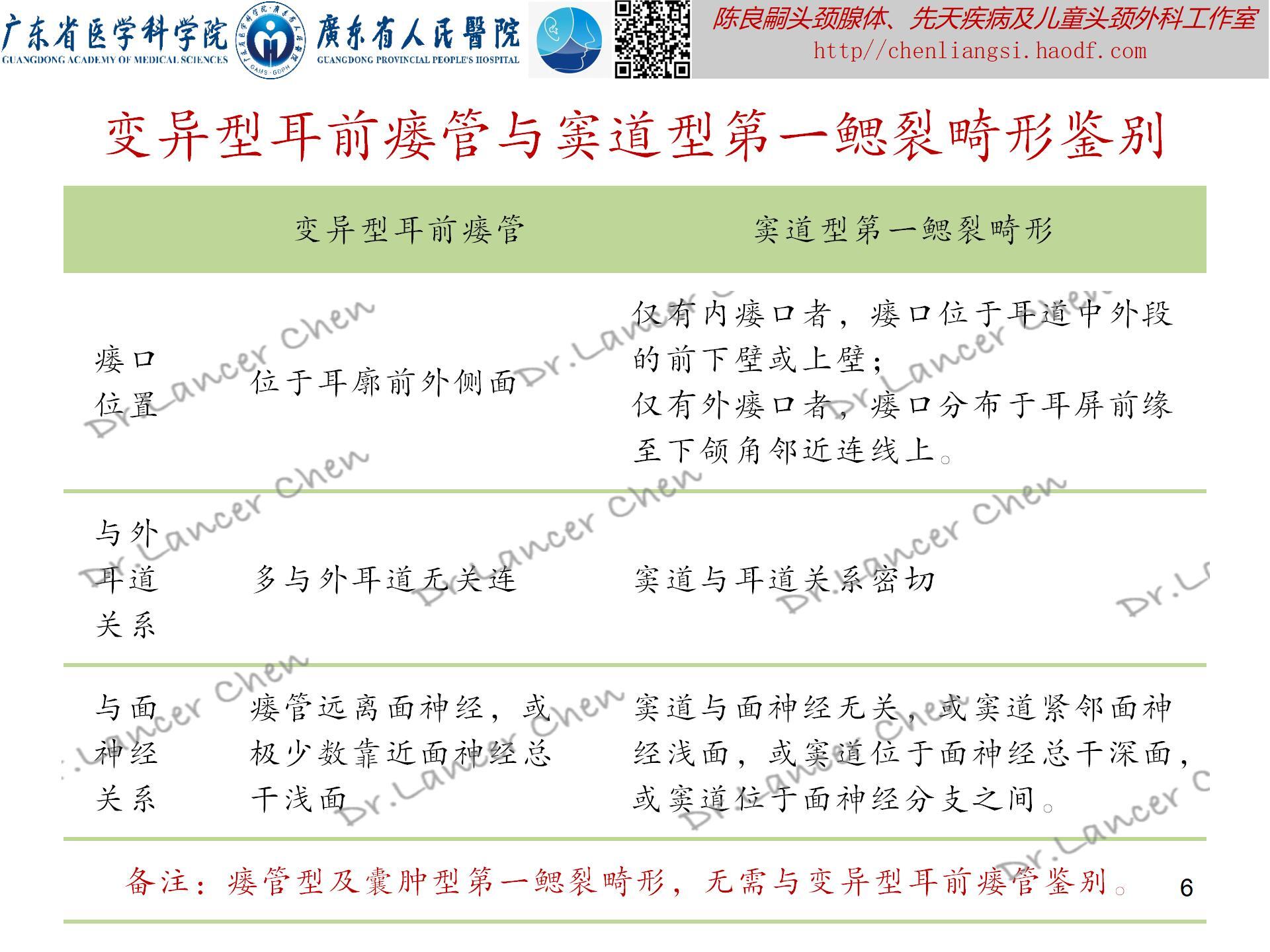

【困惑:变异型耳前瘘管与窦道型第一鳃裂鉴别】

有别于经典型耳前瘘管,变异型耳前瘘管相对少见,瘘口位置欠恒定、部位相对隐蔽,易与窦道型第一鳃裂畸形混淆。如果疏于认知,又掉以轻心,阴沟翻船、马失前蹄几乎是常态。

【真相:不会不请自来,而是源自掘地三尺的细节追问】

在头颈先天疾病的诊治过程中,许多疾病,尤其是复发、疑难病例的诊断,需要刨根问底、掘地三尺。与绝大多数患者一样,本案例患儿的父母在我处第一次就医,仅提供一份外院出院小结。受外院信息的左右,第一印象就是“右侧复发性第一鳃裂瘘管”,然而,通过不厌其烦的细节追问,复习外院相关资料,真相才缓缓被还原。

细节一:患儿初诊时,外观仅有面部S型切口及左侧耳垂附着处前缘及下缘破溃炎症肉芽,耳垂前外侧及背面疤痕。追问获知,出生后左侧耳垂外侧面已存留皮肤瘘口。并且外院术前,破溃部位位于左侧耳屏间切迹及耳垂附着处前缘。由此修正诊断为“变异型耳前瘘管(耳垂型)”。

细节二:外院手术后,再次肿痛破溃有两部位,一处同术前;另一处位于左侧耳垂外侧面皮瘘及左侧耳垂背面。解读外院术后病理报告,判定既往外院手术范围虽大,但实则是张冠李戴地将炎性肉芽组织当做瘘管切除。

细节三:通过触诊,获知患儿左侧耳垂感觉麻木、迟钝,由此判断此前外院手术已损伤耳大神经。

细节四:在初次就诊提供的外院出院小结中仅提及”鳃裂瘘管切除+腮腺浅叶部分切除”,后续复印外院手术记录,获知外院手术已经大范围解剖面神经。由此预判再次修正手术有损伤面神经之虞,充分告知,并做好术中面神经监护的准备。

【万一:耳前瘘管与面神经关系如何?】

经典型耳前瘘管的外瘘口开口于耳轮脚或耳轮脚前缘,其窦道分布和走行均位于腮腺咬肌筋膜层面以上,盲端通常终于耳轮脚或耳屏深面耳廓软骨。而面神经源于第二鳃弓,潜行于深在的腮腺实质内。两者在解剖学上不存在交汇,可谓“各行其道,老死不相往来”。也即经典型耳前瘘管与面神经解剖毗邻关系不密切,相距甚远。因此,耳前瘘管手术通常无损伤面神经的后顾之忧。

至于,变异型耳前瘘管,已有的文献也都认为,其病灶均位于颞肌和腮腺的的外侧,并且与外耳道和面神经无关。

然而,不怕一万就怕万一!实践中,我们发现部分发生于耳垂根部、耳屏屏间切迹的变异型耳前瘘管,其深在的盲端可延伸至外耳道软骨尖附近,一旦合并感染,炎症组织可波及深面的面神经总干。这种特殊情况下,面神经解剖应该作为瘘管切除的先行步骤,以避免误伤。

本案例中,外院的手术记录描述解剖面神经,并且实施腮腺部分切除。无疑提示病灶与面神经关系密切。基于此,后续修正手术中,应高度重视面神经保护。

【护身符:是神经监护仪?还是谨小慎微?】

神经监护仪固然有助于识别、辨认面神经,但是,实事求是地讲,在一些与面神经解剖相关的手术(腮腺外科、耳外科,还是侧颅底外科)中,神经监护仪的使用,并没有带来多少获益。

然而,对于复发的腮腺肿瘤、先天疾病(如第一鳃裂畸形、淋巴管畸形等),此前曾解剖面神经者,再次手术损伤面神经的风险极高,神经监护仪的使用将有助于辨认、保护面神经,降低再手术风险。当然,神经监护仪并非万灵药,更不是护身符。

具体到本案例,由于术前充分评估,在手术中,我们使用神经监护仪监护。然而,即便事前预判,就在实施切口掀翻皮瓣之后,采用神经监护仪探针辨认,竟然出现了一连串的滴滴声提示音。后续探查,隔着一层薄如蝉翼的疤痕纤维组织,面神经总干及分支竟然游走在冒着火花的锐利刀锋之下。那一瞬间冷汗涔涔、心有余悸。

想象与现实不仅有距离,甚至宛如云泥之别,倘若剑走偏锋,差之毫厘,必然谬之千里。

21世纪初期,刚到广东省人民医院工作,幽默风趣的苏志文主任和平易近人宋新汉主任查房时,时常叮嘱“小心驶得万年船”。时至今日,手术台上,面对不同的案例,无论复杂还是简单,无论复发抑或初治,沉稳果断、雷厉风行、手起刀落的背后,前辈的忠告依然铭记于心、余音缭绕。

【结语】

变异型耳前瘘管不是洪水猛兽,可怕的是误诊误治之后,如履薄冰、危机四伏的残局。

【附录】

《“瘘”洞百出 ——细数面颈部先天性瘘管(上篇)》、《“瘘”洞百出——细数面颈部先天性瘘管(下篇)》、《耳前瘘管可以告知的“秘密” ——术前篇》、《耳前瘘管可以告知的“秘密” ——手术篇》、《耳前瘘管可以告知的“秘密” ——术后篇》、《长“耳仓”,及时治勿轻视》、《耳前瘘管的B面:变异型》等。

End

文:陈良嗣头颈腺体、先天疾病及儿童头颈外科工作室

广东.广州

终稿于2024年7月6日(甲辰小暑.南北朝)

(ILMSS、GBO、HPBTMF)

如需解惑和帮助,可识别以下二维码,网络问诊或电话咨询。

本文是陈良嗣版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论