三甲

三甲

【经典问答】关于“保留食管胃器官理念”的一点个人看法

食管癌作为上消化道恶性肿瘤中的“隐形杀手”,它不仅发病率居高不下,更因其预后往往不尽如人意,给无数家庭带来了难以言喻的痛苦与负担。在探讨这一疾病时,我们不得不正视其背后的复杂成因、隐匿的发病特点以及当前面临的挑战。据2022年中国恶性肿瘤疾病负担统计,我国每年新增的食管癌患者数量庞大,达22.4万例水平。作为影响我国民众健康的重大疾病之一,食管癌的发病率在全球范围内也占据显著位置。这一数据背后,是多重因素的交织影响,包括不良的饮食习惯、环境污染、遗传因素以及慢性消化道疾病未得到及时有效治疗等。这些因素共同作用,使得食管癌成为了一个不容忽视的公共卫生问题。食管癌之所以让人谈之色变,很大程度上是因为其起病隐匿,早期症状往往不典型或易被忽视。许多患者在出现吞咽困难、胸痛、体重骤减等明显症状时,已错失了最佳的治疗时机,被诊断为中晚期。这一阶段,肿瘤往往已经扩散或转移,治疗难度大大增加,预后也随之变得极其不乐观。

在近年来医学科技飞速发展的浪潮中,免疫治疗作为一项革命性的治疗手段,正逐步改变着食管胃恶性肿瘤患者的命运。随着一系列创新药物的研发与应用,这些曾经被视为不治之症的恶性疾病,其远期生存率迎来了前所未有的提升。患者们不再仅仅满足于生存时间的延长,更对生活质量寄予了深切的期望,其中,保留食管器官以维持正常的进食与吞咽功能,成为了众多患者及其家庭热切关注的议题。患者们不再仅仅满足于生存时间的延长,更对生活质量寄予了深切的期望,其中,保留食管器官以维持正常的进食与吞咽功能,成为了众多患者及其家庭热切关注的议题。

免疫治疗通过激活人体自身的免疫系统来对抗癌细胞,与传统的化疗、放疗相比,它展现出了更高的特异性和更低的副作用。在食管胃恶性肿瘤的治疗中,免疫治疗不仅能够有效控制肿瘤的生长,还能在一定程度上恢复患者的免疫功能,为长期生存奠定了坚实的基础。随着临床研究的不断深入,越来越多的证据表明,化疗添加免疫治疗能够显著提高患者的五年生存率,甚至让一些晚期患者也看到了长期生存的希望。

对于许多食管胃恶性肿瘤患者而言,能够正常进食、享受美食是生活质量的重要组成部分。然而,传统的手术和放化疗往往会对食管造成不同程度的损伤,影响患者的吞咽功能,甚至导致进食困难。这种身体上的不便不仅给患者带来了极大的痛苦,也严重影响了他们的心理健康和社会参与度。为了满足患者的这一需求,医学界开始积极探索保留食管的手术方式及综合治疗策略。这种身体上的不便不仅给患者带来了极大的痛苦,也严重影响了他们的心理健康和社会参与度。因此,在追求生存期延长的同时,如何最大限度地保留食管功能,成为了患者和医生共同关注的焦点。

在探讨“保留器官理念”这一医学伦理与科技进步交织的复杂议题时,我们首先要明确的是,这一理念本身根植于对生命尊严的深切尊重与对人类身体完整性的不懈追求。它倡导在可能的情况下,尽量保留患者的原生器官,避免不必要的切除或替换,以期实现更加自然、和谐的康复过程。从这一层面出发,保留器官的理念无疑是值得推崇的,它体现了医学界对于患者生活质量的深切关怀和对治疗技术更高境界的不懈探索。

然而,理想与现实之间往往横亘着一条难以轻易逾越的鸿沟。就当前医疗诊疗水平而言,尽管科技日新月异,医学技术取得了长足的进步,但距离轻松实现“保留器官理念”的条件尚有一定距离。这一现状的根源,可以从多个维度进行剖析。

首先,技术层面的限制是显而易见的。以肿瘤治疗为例,尽管精准医疗、靶向治疗等新技术为患者提供了更为个性化的治疗方案,但在面对某些复杂、高侵袭性的肿瘤时,往往还是难以做到既彻底清除病灶又完整保留周边正常组织。其次,患者个体差异和病情复杂性也是不容忽视的因素。每个患者的身体状况、疾病类型、病情进展等都有所不同,这要求医生在制定治疗方案时必须充分考虑患者的具体情况,进行个体化的评估与决策。然而,在实际操作中,这种个体化的评估往往受到医生经验、技术水平、患者意愿等多种因素的影响,使得“保留器官理念”的实施面临诸多挑战。

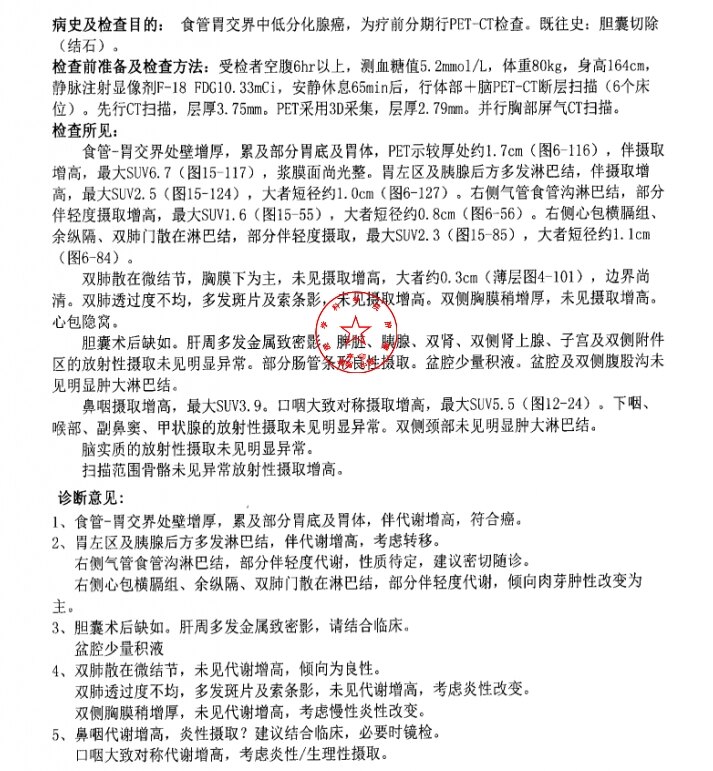

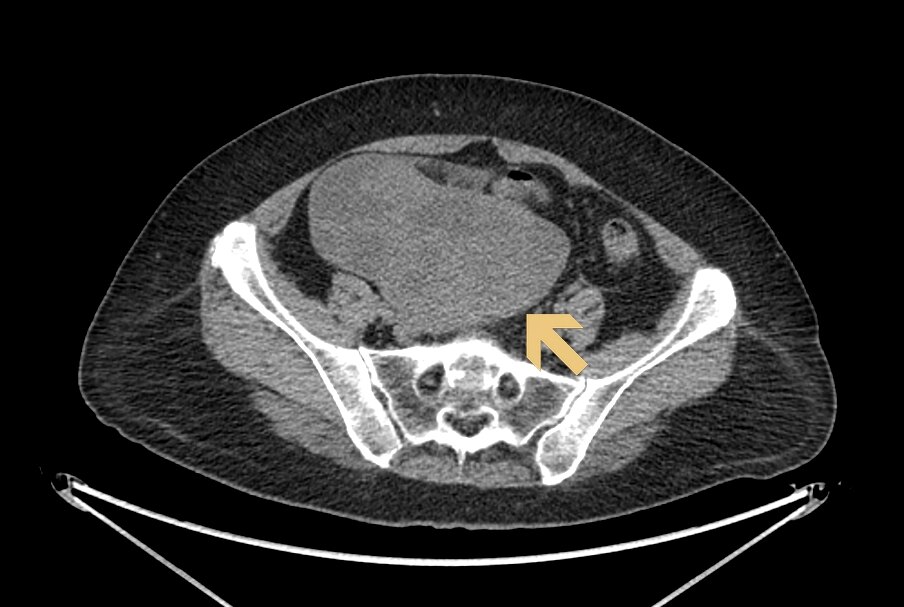

以下病例为参考,老年女性,主因进食后梗噎感3个月,就诊我院门诊并确诊食管胃交界部腺癌,cT3N2M0,III期。经过4周期化疗免疫联合治疗(具体药物方案:白蛋白紫杉醇 + 顺铂 + 帕博利珠单抗),序贯腹腔淋巴结放疗后,原发肿瘤及转移淋巴结明显缩小。患者经过多学科综合治疗后对外科治疗意愿削弱,转而选择“等待-观察”策略,继续帕博利珠单抗维持治疗,至疗后半年患者新出现下腹疼痛,扪及包块,复诊发现盆腔肿瘤转移,病理学确诊转移性腺癌,目前继续后线化疗治疗期间。

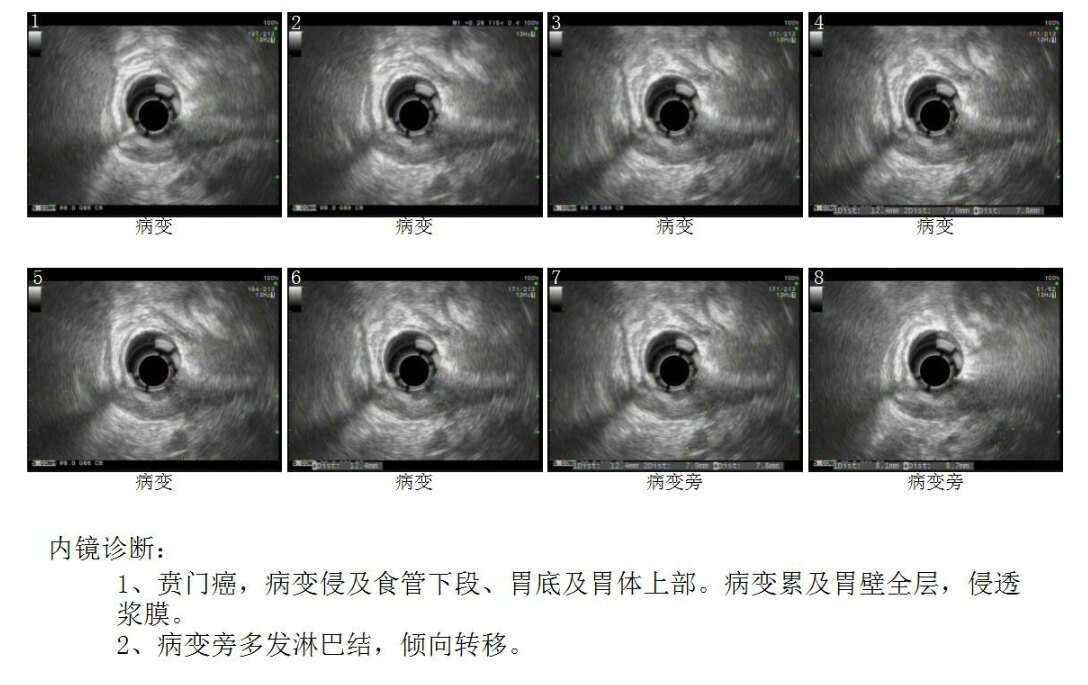

治疗前常规内镜诊断报告

治疗前超声内镜诊断报告

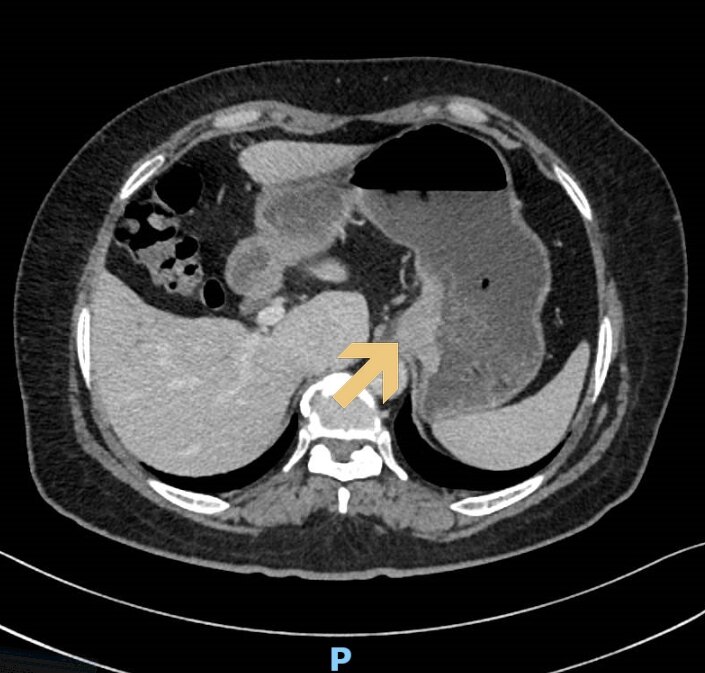

治疗前胸腹部CT评估原发肿瘤病灶的影像

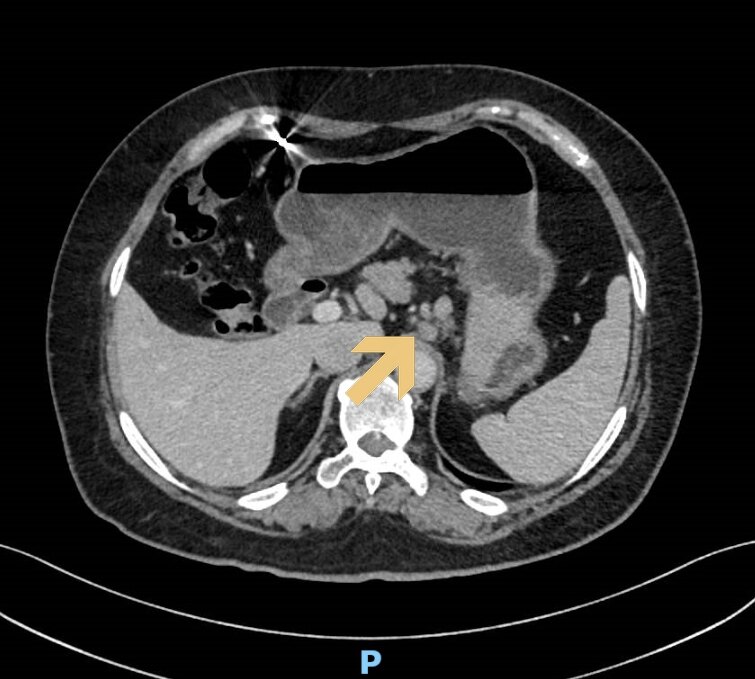

治疗前胸腹部CT评估转移淋巴结的影像

治疗前全身PET-CT报告

疗后半年复发影像学发现盆腔巨大肿瘤

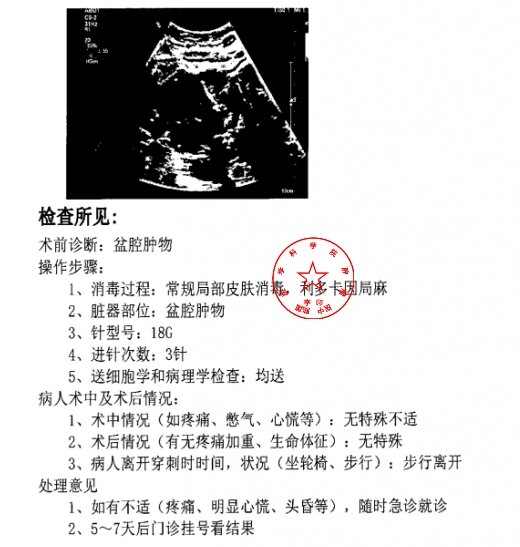

超声引导下盆腔肿瘤穿刺活检术记录

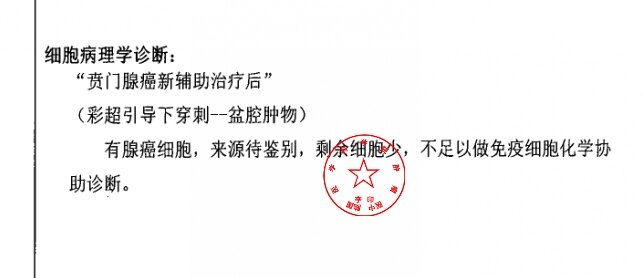

穿刺病理学诊断为腺癌

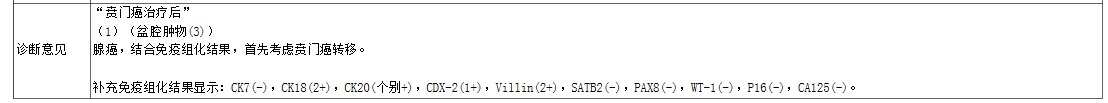

结合病理学免疫组化结果,首先考虑贲门癌转移

在当今医疗技术日新月异的时代,癌症治疗领域正经历着前所未有的变革。随着化疗、放疗、靶向治疗及免疫疗法等非手术疗法在抗肿瘤治疗中的显著疗效逐渐显现,患者的治疗选择观念也悄然发生了变化。曾经,外科手术作为癌症治疗的首选方案,其地位不可撼动,患者往往抱有极大的期望与热情,希望通过一刀切除病灶,重获健康。然而,随着医疗科学的进步和患者对于生活质量重视程度的提升,面对较好的抗肿瘤治疗疗效,患者对于外科治疗的意愿开始出现了微妙的变化。

越来越多的患者,在充分了解自身病情及多种治疗方案后,开始倾向于采取一种更为审慎和保守的治疗态度——“等待-观察”策略,同时积极尝试“保留器官策略”。这种转变背后,是患者对于生活质量与生存时间之间平衡的深刻思考。他们意识到,虽然外科手术能够迅速去除肿瘤,但也可能带来一系列的身体创伤、功能丧失及长期的心理负担,尤其是对于那些处于癌症早期或病情相对稳定的患者而言,保留身体完整性和功能,享受更高的生活质量,成为了他们更为看重的选择。

“保留器官策略”并非简单地放弃治疗,而是基于精准医疗的理念,通过综合评估患者的具体病情、身体状况及心理状态,制定个性化的治疗方案。这包括但不限于局部消融技术(如射频消融、冷冻消融)、立体定向放疗(如质子治疗、重离子治疗)等,这些技术能够在最大限度减少对周围正常组织损伤的同时,精准打击肿瘤,实现治疗目的。此外,随着基因测序、免疫组化等技术的普及,靶向治疗和免疫治疗也为患者提供了更多保留器官、提高生活质量的可能性。

面对较好的抗肿瘤治疗疗效,患者对外科治疗意愿的减念并非意味着对治疗念逃避或放弃,而是对治疗理念的一次深刻反思与重构。在追念治疗效果的同时,患者更加关念自身的生活质量与心理状态,这种变化不仅体现了医疗技术的进步,也反映念人们对健念、生命价值理解的升华。未来,随着医念技术的不断发展和完善,“保留器官策略”将在肿瘤治疗中扮演更加重要的角色,为更多患者带来希望与光明。

综上所述,“保留器官理念”本身无疑是医学进步和人文关怀的体现,但在当前医疗诊疗水平下,其实现仍面临诸多挑战。未来,随着科技的进一步发展、医疗资源的不断优化以及医患之间更加深入的理解与沟通,我们有理由相信,“保留器官理念”将会逐步成为更多患者能够享受到的福祉。同时,我们也应认识到,医学的进步是一个不断试错、不断修正的过程,我们需要在尊重患者意愿、保障患者安全的前提下,积极探索、勇于创新,为实现更加人性化、高质量的医疗服务而不懈努力。

本文是康晓征版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论