三甲

三甲

尼古丁成瘾的神经生物学机制及临床治疗

引言

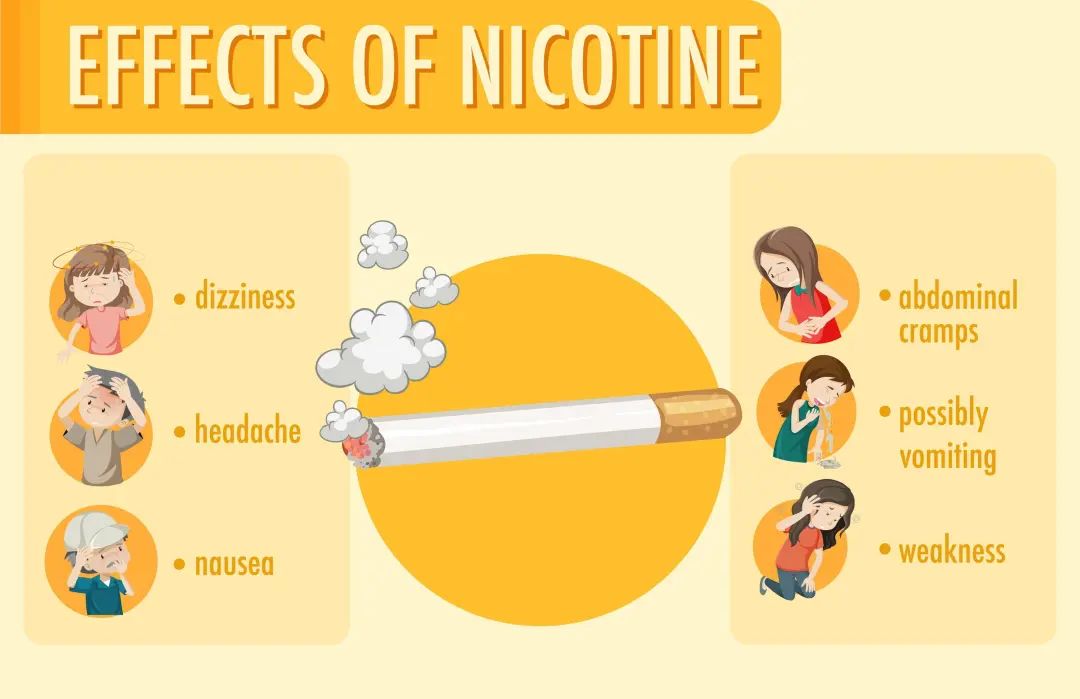

尼古丁成瘾是吸烟和使用其他烟草制品的主要驱动力,涉及多种生物学和心理学机制。尼古丁不仅会导致生理依赖,还会带来心理依赖,阻碍戒烟的尝试,导致严重的健康后果。本文将详细探讨尼古丁成瘾的分子机制,并讨论目前的临床治疗方法。

一、尼古丁的生物学特性

尼古丁是一种生物碱,在烟草植物中自然存在。它能够迅速被吸入并在几秒钟内进入血液,并通过血脑屏障到达大脑。与神经递质如乙酰胆碱的受体结合后,尼古丁会激活多条神经通路,特别是多巴胺通路,导致愉悦感和强化学习。

二、尼古丁成瘾的分子机制

1. 尼古丁与乙酰胆碱受体

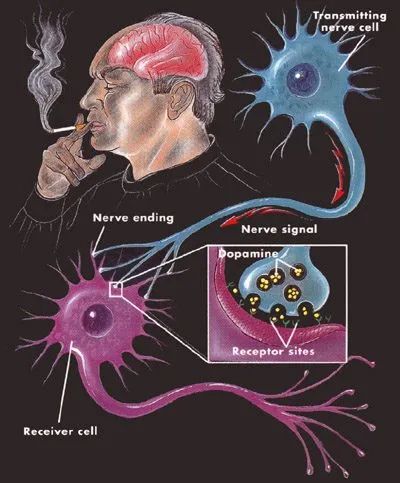

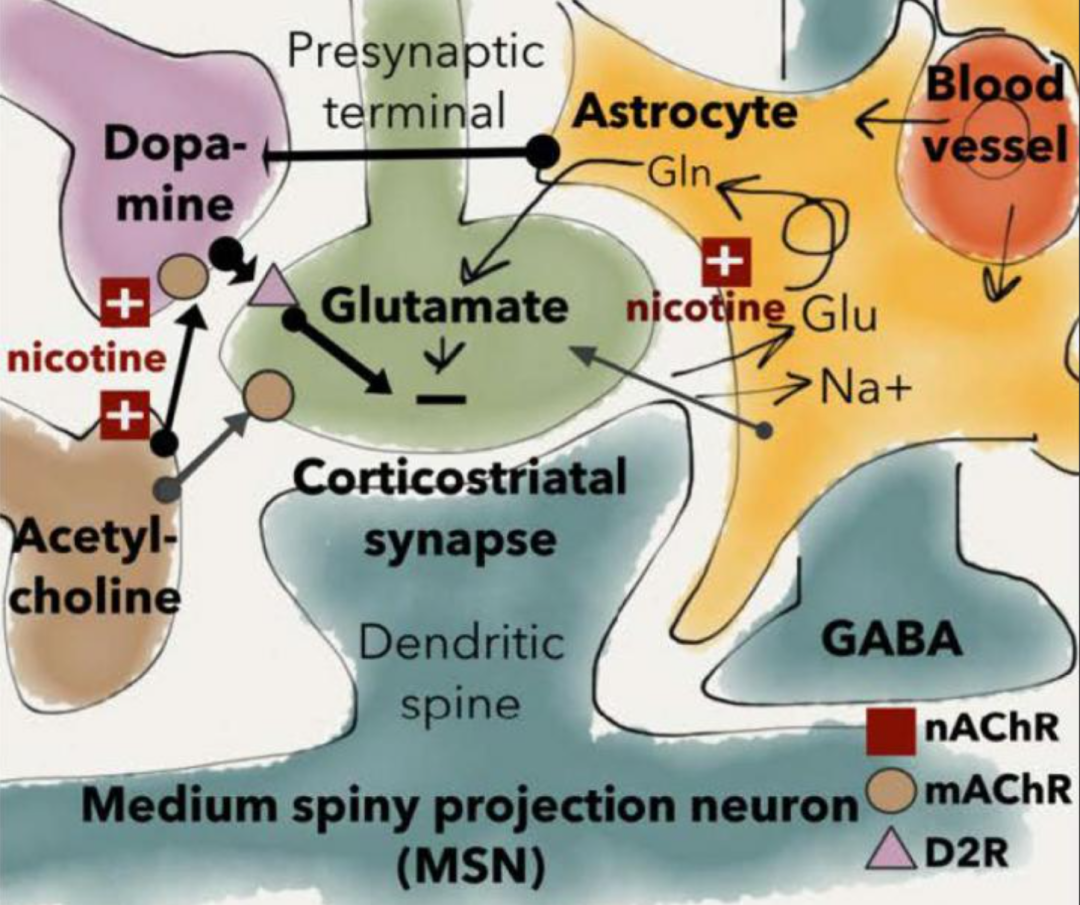

尼古丁的成瘾性主要是通过其与烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)的结合实现的。nAChRs是一类配体门控离子通道,广泛分布于中枢和外周神经系统。尼古丁与nAChRs结合后,导致神经元去极化,进而促进神经递质的释放,尤其是多巴胺(DA)。

1.1 中央神经系统中的作用

当尼古丁与中脑腹侧被盖区(VTA)内的nAChRs结合时,导致多巴胺的释放到边缘系统(特定是核壳和杏仁核),这些区域与奖赏和愉悦感密切相关。此机制是尼古丁成瘾的核心之一,反复刺激这种路径会使大脑对尼古丁产生“奖励”反应,从而增强吸烟的行为。

2. 神经适应和神经可塑性

长期接触尼古丁会导致神经适应和神经可塑性变化。这包括nAChRs的上调和下调,改变突触可塑性。当个体停止吸烟时,体内会产生一系列生理反应,包括戒断症状,这表明大脑对尼古丁的依赖程度上升。

2.1 相关基因表达变化

研究表明,长期使用尼古丁可以改变多巴胺转运体(DAT)和其他与奖赏机制相关的基因的表达。这些变化可能导致神经网络的重新配置,使个体对尼古丁的渴求增强,从而形成恶性循环。

3. 环境和遗传因素

尼古丁成瘾并非完全由生物学机制决定,环境和遗传因素也在其中发挥重要作用。已有研究表明,某些基因与个体的吸烟行为和成瘾风险相关联,包括CHRNA5基因的变异。

三、尼古丁成瘾的临床治疗方法

治疗尼古丁成瘾的策略多种多样,通常结合行为疗法和药物治疗,这些方法旨在减少戒烟过程中产生的戒断症状和强烈渴求。

1. 药物治疗

1.1 尼古丁替代疗法(NRT)

尼古丁替代疗法通过提供控制剂量的尼古丁,帮助减少戒断症状和吸烟欲望,包括口香糖、贴片、吸入器和喷雾剂等。这种方法使个体可以在好转的同时逐渐降低尼古丁的摄入量。

1.2 非尼古丁类药物

除了尼古丁替代疗法,其他几种药物也被用来辅助戒烟。例如,安非他酮(Bupropion)和伐尼克兰(Varenicline)被证明能够减少吸烟者的戒断症状和恢复效果:

- 安非他酮:作为一种抗抑郁药,通过对多巴胺和去甲肾上腺素系统的影响,能够减少吸烟者的渴求和持续吸烟的动机。

- 伐尼克兰:通过部分激动nAChRs来缓解戒断症状,同时抑制尼古丁的奖赏效应,从而降低吸烟的欲望。

- 认知行为疗法(CBT):通过改变个体对吸烟的认知和行为模式,减少其对吸烟的渴求。

- 团体治疗:提供社会支持和共享经验,帮助戒烟者相互鼓励和支持,降低复吸率。

2. 行为疗法

除了药物干预,行为疗法在帮助戒烟者克服成瘾也起到重要作用。行为疗法包括:

3. 综合干预方法

近年来,综合干预方法受到重视,包括联合使用药物疗法和行为疗法,以最大程度地提高戒烟成功率。

结论

尼古丁成瘾是一种复杂的现象,涉及多种生物学、心理学及社会环境因素。了解其分子机制有助于开发更有效的治疗手段。当前,针对尼古丁成瘾的临床治疗方法已经取得了一定的进展,但由于个体差异,未来仍需进一步的研究以改善治疗效果。其中,结合药物和行为疗法的综合治疗策略,展现出更好的应用前景。

参考文献

- Stead, L. F., et al. (2012). “Nicotine replacement therapy for smoking cessation.“ Cochrane Database of Systematic Reviews, (11).

- Cahill, K., et al. (2016). “Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and meta-analysis.“ BMJ.

- McKenzie, N. H., et al. (2017). “Cognitive behavioral therapy for smoking cessation: Efficacy and perspective.“ Current Health Sciences Journal.

- Westen, D., et al. (2004). “An integrative approach to smoking cessation: the role of behavioral interventions.“ Addictive Behaviors.

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论