超过17种肿瘤可发生在松果体区?治疗难度为何那么大?-放疗显神威

超过17种肿瘤可发生在松果体区?治疗难度为何那么大?

1例(女/14岁)双原发(松果体&鞍区)生殖细胞瘤辅助放疗(术后化疗后)-TOMO放疗-来自-信阳

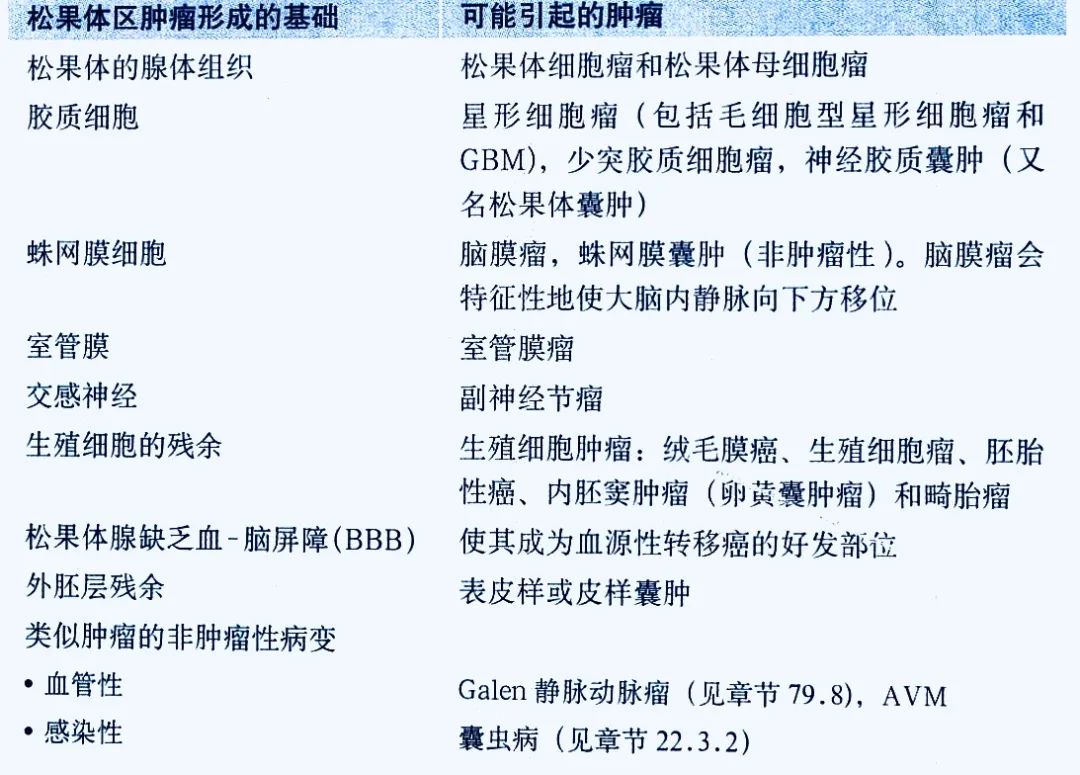

目前的研究表明,松果体区是一个复杂的肿瘤“集中地”,已知有超过17种不同类型的肿瘤可以在此处发生。生殖细胞瘤是松果体区最常见的肿瘤类型,这种肿瘤在不同地区的发病率有显著差异:在美国和欧洲人群中占比约为21%至44%,而在日本人群中显著更高,达到43%至70%。紧随其后的是星形细胞瘤、畸胎瘤和松果体母细胞瘤。有趣的是,许多松果体区肿瘤并非单一类型,而是由多种细胞类型构成的“混合细胞型”肿瘤,其中生殖细胞肿瘤(GCT)、室管膜瘤和松果体细胞瘤尤为典型。此外,这些肿瘤有一个非常“讨厌”的特点,就是它们容易通过脑脊液进行“脱落转移”,这使得治疗和控制更加棘手。

松果体区肿瘤在儿童和成人之间的发病率和类型分布存在显著差异。在儿童中,松果体区肿瘤较为常见,约占儿童脑肿瘤的3%至8%,而在成人中,这一比例要低得多。一项对36名年龄小于18岁的患儿进行的研究发现了多达17种不同的组织学类型的肿瘤,其中生殖细胞瘤仍然是最常见的,占据主导地位。在这些患儿中,共发现了11例生殖细胞瘤,7例星形细胞瘤,其余的18例属于其他15种不同类型的罕见肿瘤。这说明,尽管松果体区肿瘤类型多样,但某些特定类型在儿童中的发病率更高。

成人松果体区肿瘤的特征

相比之下,松果体区肿瘤在成人中的分布和类型有明显不同。松果体细胞瘤在年轻人和儿童中更为常见,而40岁以后,松果体区的肿瘤则更有可能是脑膜瘤或神经胶质瘤。这意味着,随着年龄的增长,松果体区肿瘤的性质和发病机制会有所改变。年长患者中,肿瘤往往更倾向于来源于大脑膜或胶质细胞,而非松果体细胞本身。

临床表现

在临床表现方面,松果体肿瘤通常是在非常规体检中发现的,患者往往在出现症状时,肿瘤已经相对较大,甚至已经导致脑积水。脑积水常引发一系列典型症状,比如头痛、呕吐、嗜睡、记忆力减退。对于婴儿,还可能出现头围异常增大,甚至癫痫发作等症状。

另外,如果鞍上生殖细胞瘤(GCT)的患者可能出现尿崩症、视力受损,以及垂体功能减退的“三联征”,即这三个症状常同时出现,进一步加剧了病情的复杂性。

脑脊液种植引起的脱落转移灶能够引起神经根病变和(或)脊髓病变。

果体肿瘤不同类型、不同治疗和预后

松果体肿瘤不同类型、不同治疗和预后

1、松果体细胞瘤(WHO1级)

松果体实质的一种罕见的、高度分化的WHOI级肿瘤,由统一的花环状的松果体细胞瘤细胞和(或)具有神经节分化的多形性细胞构成。通常会影响成年人(诊断时的平均年龄:43岁)。约占所有松果体实质肿瘤的20%。仅在松果体中发现。不会发生播散或浸润。5年生存率是86%~91%

2、松果体中分化实体瘤(WHO2或3级)

一种具有不同程度的临床和生物学行为的松果体肿瘤,恶性程度介于松果体细胞瘤和松果体母细胞瘤之间,由单一形态的圆形细胞组成,看起来比松果体母细胞瘤分化程度更高,排列成片状或小叶状。生物学行为的范围从WHOII级到IV级,但是尚未确定合格的组织学标准。

诊断时的平均年龄为41岁。低级别的病变表现出频繁的局部复发和延迟复发,较高级别的病变可能会产生颅脑脊髓转移。Ki-67指数也是多变的。5年生存率是39%~74%

3、松果体母细胞瘤(WHO4级):

一种恶性(WHOIV级)低分化胚胎性松果体肿瘤。小而不成熟的神经上皮细胞排列成片状,这些细胞具有高核质比,细胞核浓染,缺乏细胞质。Ki-67指数高(>20%)。约占松果体肿瘤的35%。

诊断时病人的平均年龄(17.8岁)比恶性程度低的肿瘤病人的平均年龄小。临床过程具有侵袭性。脑脊液转移常见。报道的中位生存期(最近的研究为4.1~8.7年)和5年生存期(10%~81%)差异很大。

不良的预后因素包括:

•诊断时存在播散【通过脑脊液细胞学检查和(或)脊髓MRI证实】。

•病人年龄小。

•手术部分切除。

X射线放射治疗(XRT)似乎是一种有用的手术辅助疗法。

4、松果体区乳头状肿瘤(WHO1或2级)

一种位于松果体区的神经上皮性肿瘤,具有上皮样细胞组成的乳头状和实性区域,对细胞角蛋白(特别是CK18)具有免疫反应性。影响儿童和成人(诊断时的平均年龄:35岁)。生物学行为的范围从WHOI级到2级到3级,复发常见,但脊髓转移罕见。5年和10年生存率均为73%。

5、松果体区脑膜瘤

松果体区脑膜瘤是一种少见的颅内肿瘤,分级和预后与其他部位的脑膜瘤类似,但由于松果体区的特殊解剖位置,手术难度较大,可能影响预后。

总的来说,松果体区脑膜瘤的预后因分级和手术效果不同而变化。对于良性I级脑膜瘤,若能完全切除,患者的长期生存率较高,复发率较低。而II级和III级脑膜瘤,由于生长速度快、恶性程度高,复发相对较高,需更为积极的术后治疗。

适应证:

目前认为大多数肿瘤(除生殖细胞瘤最好用放疗外)都可行开颅手术切除。另一些则认为,只有下列约占25%的肿瘤适宜手术切除;

1.对放疗不敏感(如恶性非生殖细胞瘤型GCT):占松果体区肿瘤的35%~50%(在非局限于儿童病人的病例研究中,该比例更高)。

2.良性肿瘤(如脑膜瘤、畸胎瘤等)。

3.包膜完整。

4.注意:恶性GCT应不含转移征象(手术切除原发肿瘤对伴转移灶的病人无益)。

5.松果体细胞瘤:建议手术切除+残余肿瘤立体定向放射外科(SRS)。可选方案

1)直接手术:获取大量组织进行活检。良性病变可治愈。对无并发症的恶性肿瘤和生殖细胞瘤并非是最佳治疗方法。

2)活检后行辅助治疗:恶性肿瘤和生殖细胞肿瘤的治疗方法。

松果体肿瘤手术难度分析

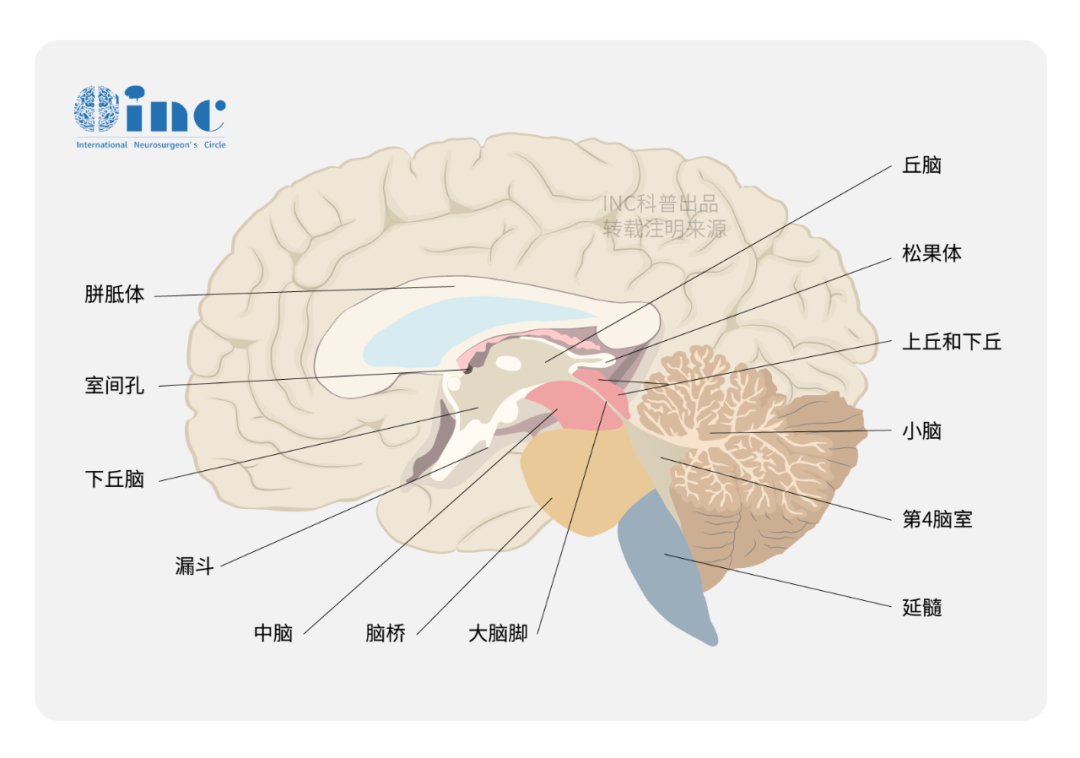

“地处深山老林“的松果体位于大脑深处,周围有着关键的神经结构和血管,就好比你得在一片迷宫般的森林里找到那个“苹果”,但这个苹果树周围全是电线杆子、稀有动物和密密麻麻的小溪小河。手术的时候,既要准确地找到目标,还不能在周围的丛林里“误踩地雷”,具体的分析如下:

1、松果体与第三脑室

·松果体位于第三脑室的后壁,因此手术需要特别注意第三脑室的完整性和功能。如果不小心损伤该区域,可能会导致脑脊液循环障碍,进而引发脑积水。第三脑室与脑脊液的流通密切相关,因此在手术过程中需要预防并发症,如急性或慢性脑积水。

·松果体紧挨着第三脑室,脑脊液通过这里流动。如果操作不慎,这里可能就像个破裂的水坝,脑脊液到处乱窜——脑积水立马找上门,给病人带来不必要的麻烦。手术时得特别小心,不能让“水坝”受影响。

2、松果体上方为胼胝体“通讯卫星”

·胼胝体是连接左右大脑半球的重要结构,胼胝体压部位于松果体的上方。胼胝体的损伤可能导致两侧大脑半球之间的信息传递受阻,从而影响认知、语言和运动功能。因此,手术过程中需避开胼胝体压部,减少对其的影响。

·松果体上方是胼胝体,这个家伙就像大脑两边半球之间的“通讯卫星”。一旦弄坏了,左右脑就会产生“信号不良”!所以医生们在这里都小心翼翼,生怕打断“卫星信号”。

3、松果体两侧为“岗哨”丘脑

·丘脑是脑内的重要感觉中继站,涉及许多感觉功能的传递。手术中丘脑的损伤可能会导致感觉异常、运动障碍甚至意识障碍。因此,必须避免直接接触和损伤该区域,以减少术后神经功能障碍的风险。

·松果体两侧有两个“严守边境”的丘脑岗哨,它们专门负责把感官信息传递给大脑。手术时要是打扰了这些岗哨,感官系统就会“宕机”,病人可能会出现触觉、听觉、视觉问题——相当于给岗哨发错了命令,真是让人头疼。

4、松果体向后下方突向四叠体池

·四叠体池(四叠体区)包括上丘和下丘,它们是视觉和听觉通路的关键节点。手术时如果不慎损伤四叠体池,可能导致视觉、听觉功能障碍。因此,手术需谨慎操作,避免损伤这些结构。

·松果体后面向下突出的地方叫四叠体池,它里面有视觉和听觉的重要节点。如果这块地盘被动了,病人的“眼睛”和“耳朵”可能会“罢工”。就像在音乐会里,突然灯光全灭,音响也坏了——场面尴尬至极。所以这部分,得“轻手轻脚”。

5、大脑深部静脉的复杂性

·松果体区周围的大脑深部静脉,如内大脑静脉、基底静脉和大脑大静脉,构成了手术的主要障碍之一。内大脑静脉和基底静脉汇合形成的大脑大静脉(Galen静脉)是脑内极其重要的血管结构之一,这些静脉是脑内主要的静脉引流系统,负责大脑大量区域的血液回流。手术时如果损伤这些静脉,可能引发严重的术中出血、脑缺血、脑水肿等并发症,甚至威胁生命。因此,保护这些深部静脉的完整性是手术成功与否的关键。

·深藏在大脑里的静脉血管,简直就像在高速公路上修路——四周都是车流,稍微挖错了,可能就导致大堵车,甚至车祸。那些负责大脑血液回流的静脉简直是手术中的“红线”,不能碰!尤其是大脑大静脉,这可是一条主干道,要是损伤了它,手术难度一下子飙升,如处理不好,可遗留严重的后遗症。

松果体区肿瘤位于颅脑的中心区,毗邻重要的神经及血管,手术风险及难度较大,且组织病理类型多样,治疗方式不一。

松果体区肿瘤的放疗背景

松果体区肿瘤的组织学类型可归纳为 4 类 :

1)生殖细胞源性,含生殖细胞瘤、畸胎瘤、胚胎细胞癌、绒毛膜癌等;

2)松果体细胞源性,含松果体细胞 瘤和松果体母细胞瘤;

3)其它细胞源性,含胶质瘤、 脑膜瘤等;

4)囊肿,含单纯性囊肿和表皮样囊肿。

其中生殖细胞瘤多见,达60%~80%。一般认为,生殖细胞瘤和松果体母细胞瘤对放射线高度敏感,可采用全脑照射加局部推量,总量DT 45~55Gy为宜; 松果体瘤、胶质瘤对放射线中度敏感或低度敏感, 可采用局部照射,总量DT 55~60Gy。畸胎瘤和囊肿则放疗无效,可手术治愈。在无法取得病理的情况下,可根据CT、MRI影像做出分析,如是囊性肿瘤则考虑行手术治疗;如为实质性肿瘤,可行诊断性放疗,进一步确诊。

松果体区肿瘤的诊断性放射治疗

诊断性放射治疗可以对是否对放射高度敏感的生殖细胞瘤作出正确和及时的临床诊断。若患者经诊断性放射治疗诊断生殖细胞瘤,则给予全中枢放射治疗,既可取得良好的治疗效果,而且避免了手术治疗可能的风险和后遗症,如颅内生殖细胞瘤全中枢放射治疗5年生存率文献报道可达90%以上,被认为是可以治愈的肿瘤。对于部分对诊断性放射治疗不敏感的患者,可排除生殖细胞瘤的诊断,及时改行手术治疗,由于疗程短和照射剂量低既不会造成手术延误,也不会对患者造成明显放射损伤。当然诊断性放射治疗应选用合适的放疗技术方法,即采用常规分割照射,这样才能够准确判断肿瘤是否对放射线敏感;而采用大分割方式,如立体定向放射治疗方式是不恰当的,因为大分割照射生物效应较强,会影响对放射敏感性的判断,可能误导临床诊断。

不同地区和人种对放射高度敏感的生殖细胞瘤可能存在较大差异,文献报道在欧美地区松果体区肿瘤中近35%为生殖细胞肿瘤(germ cell tumors(GCTs)),28%为松果体实质肿瘤(pineal parenchymal tumors ),32%为胶质细胞肿瘤,包括室管膜瘤和乳头状瘤等。而在亚洲松果体区肿瘤发病率明显较高,其中生殖细胞瘤约占松果体区生殖细胞肿瘤的一半以上,即约40%左右。Matsutani等的报道78例松果体区肿瘤病理分布为: 生殖细胞瘤30.8%、畸胎瘤26.9%、绒毛膜癌2.6%、胚胎性癌1.3%、卵黄囊肿瘤3.8%、混合性肿瘤34.6%。我国尚无松果体区肿瘤病理分布资料的大宗统计报道。在我国内近10年手术治疗文献报道的汇总分析,结果与日本报道的数据相近生殖细胞瘤占34.5%;回顾性调查分析我国西部地区9家医院果体区肿瘤治疗资料,经统计得出松果体生殖细胞瘤占43.5%(见表4.3),均是松果体区肿瘤中最多见的肿瘤类型。

综上述,目前研究资料显示生殖细胞瘤占我国松果体区肿瘤的30%以上,是其最常见的肿瘤类型,诊断性放射治疗能够对其作出及时明确的临床诊断,通过放射治疗取得良好治疗效果,并能够避免手术的风险和后遗症,这部分患者受益显著。对于行诊断性放射治疗效果不明显患而言,由于诊断性放疗的照射范围小、剂量低、疗程短,严格规范治疗的情况下不会造成明显放射损伤与手术延误。故对松果体区肿瘤先行诊断性放射治疗是合理和恰当的,应给予推荐和推广。

松果体区肿瘤不同放疗方案的探讨

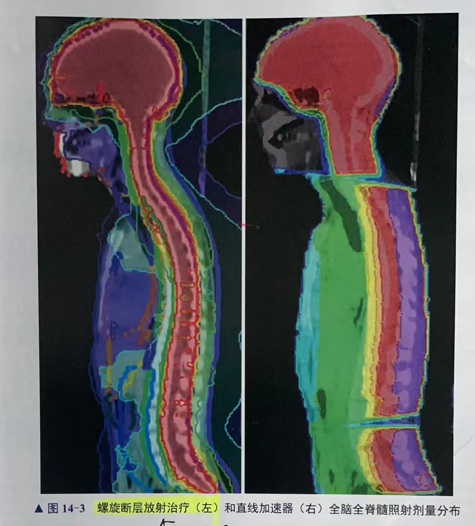

基于全脑全脊髓+局部加量放疗的毒性,研究者探索了缩减野放疗的可能性,如局部放疗、全脑室+局部加量放疗及全脑+局部加量放疗等。研究表明,局部放疗可导致更高的脑室复发风险 ,提示应将脑室纳入放疗范围。 Li 等报道了81例非转移性双灶性生殖细胞瘤患者,有7例复发,分别是局部放疗4例,全脑全脊髓放疗1例和全脑放疗2例,发现全脑或全脑室放疗与全脑全脊髓放疗组无病生 存率相似(P=0.785)。 因此,一些学者认为有限野放疗(如全脑或全脑室)可以取代全脑全脊髓放疗。

全脊髓预防性放疗的重要性及可行性

有学者认为脊髓照射有一定的必要性。 Cho 等通过分析仅接受放疗的81例颅内生殖细胞瘤患者,发现接受全脑全脊髓放疗的 60 例患者均未复发,所有复发都发生在接受局部(4/13)或全脑放疗 (1/8)组中。与上述研究结果相似,另一项研究描述的 12 例行全脑全脊髓+局部加量放疗治疗患者中均未出现脊髓转移和复发,而使用全脑室照射或全脑放疗患者的脊髓转移率分别为 25.0%(1/4)、33.3%(1/3)。 Weksberg 等分析了仅有双灶性病变(Ⅰ组,n=17)和双灶性病变伴脑室和/或脑脊液阳性(Ⅱ组,n=13)生殖细胞瘤患者,在Ⅰ、Ⅱ组中,接受缩小野放疗患者发生脊柱衰竭分别为2例、4例;而行全脑全脊髓 放疗组均无复发及转移。以上研究再次证明,通过适当的全脑全脊髓 放疗几乎可以实现100%的治愈率。因生殖细胞瘤具有易通过脑脊液循环播散、种植的特点,因此对于病灶局限者放疗范围应至少包括全脑室,推荐行全脑室/全脑+局部加量放疗或全脑全脊髓+局部加量放疗;而对于伴脑室和/ 或脊髓播散等多灶转移及脑脊液细胞学阳性患者应首选全脑全脊髓放疗。

相比之下,非生殖细胞瘤性生殖细胞肿瘤及松果体实质肿瘤因术后总有残留肿瘤细胞继续生长、扩散而致复发,故建议采用联合治疗,包括手术、化疗和放疗等,但预后相对较差,5年总生存率仅50%~80%。近期在 ACNS1123和ACNS0122 研究中,分别采用全脑放疗、全脑全脊髓放疗治疗 NGGCTs,3 年无事件生存率分别为 88%、92%,虽然预后无统计学差异, 但全脑放疗组均出现了椎管内复发。因此,对于一些预后较好的非生殖细胞瘤性生殖细胞肿瘤患者,可以考虑进行全脑+局部加量放疗方案。建议预后不良的患者行全脑全脊髓放疗。对于松果体实质肿瘤,有文献报道,在低危和全切除术患者中采用放疗以及预防性全脑全脊髓放疗具有较好的局部控制和脊髓控制,能显著改善患者进展和生存结局。Lee 等研究也进一步证实了接受放疗 的恶性松果体实质肿瘤患者的预后显著优于未接受放疗者,并且认为对于中分化松果体实质肿瘤和松果体母细胞瘤,手术与放疗是最佳组合,可有效改善预后。

虽有研究称,3 岁以下患儿因其神经系统仍在发育,放疗易引起 生长发育、智力、认知功能下降等。在 Michalski 等评估了未行全脑全脊髓放疗治疗后复发的髓母细胞瘤患者的预后, 观察到有许多儿童复发。同样本研究中也有2例因未行全脊髓预防性放疗导致脊髓转移,最终死亡。当然,化 疗+全脑/全脑室放疗也是一种选择,但有学者认为其对肿瘤的控制不如全脑全脊髓放疗, 化疗代替不了放疗脊髓的作用,且其毒性反应如听力障碍及骨髓抑制等也不容忽视; 并且一旦肿瘤出现复发和播散,所需放疗剂量会更高,再与之前放疗范围叠加, 更易导致放射性脑损伤。总之,复发后再次治疗难度及强度都会增大,伤害也更大。目前推荐采用低剂量全脑全脊髓放疗。 Kanamori 等回顾性分析了经低剂量全脑全脊髓放疗治疗的 15 例复发性颅内生殖细胞瘤患者, 在第一次复发后,7 例接受 24~30 Gy 挽救性全脑全脊髓放疗治疗,3 例接受非全脑全脊髓 放疗,5 例仅接受化疗。结果显示全脑全脊髓放疗在首次复发后实现了更好的无复发生存率。王捷等长期随访了 42例行低剂量的全脑全脊髓放疗的急淋白血病患儿, 显示全组患儿智力及生长发育均未受影响。 由此可见, 全脑全脊髓放疗对松果体肿瘤预后的重要性,且具有一定的可行性。

曾辉医生按:年龄不是放疗的绝对禁忌症!

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论