三甲

三甲

创面修复材料及工艺进展

本文为文献学习。

本文来源:《中华整形外科杂志》2024年04月 第40卷 第04期

DOI:10. 3760 / cma.j.cn114453-20231026-00136

作者单位:华中科技大学同济医学院附属协和医院整形外科, 武汉430022

通信作者:钟爱梅,Email:aimei_zhong@hust.edu.cn

由烧伤、外科手术及感染导致的皮肤软组织缺损,是目前医生面临的治疗难题。据统计,我国约由1亿创面患者,其中难愈性创面患者达3000万人。2018年,我国慢性创面治疗人均费用,超过5万元。

本文对创面修复领域材料和工艺进行总结(省流的话就看两张图)

1、创面修复的过程

创面愈合包括3个阶段:止血、炎症和增殖。该过程起始于止血和炎症,该过程中,血小板、细胞因子、免疫细胞(如巨噬细胞、中性粒细胞)等血液成分外渗,形成了防止感染的第一防线。当此过程平衡后,细胞外基质形成,引导创面愈合进入增殖阶段。此过程中细胞数量迅速增加、血管生成,促使肉芽组织形成、创面逐渐上皮化并最终愈合。

以上任一阶段出现障碍都可能导致创面延迟愈合。

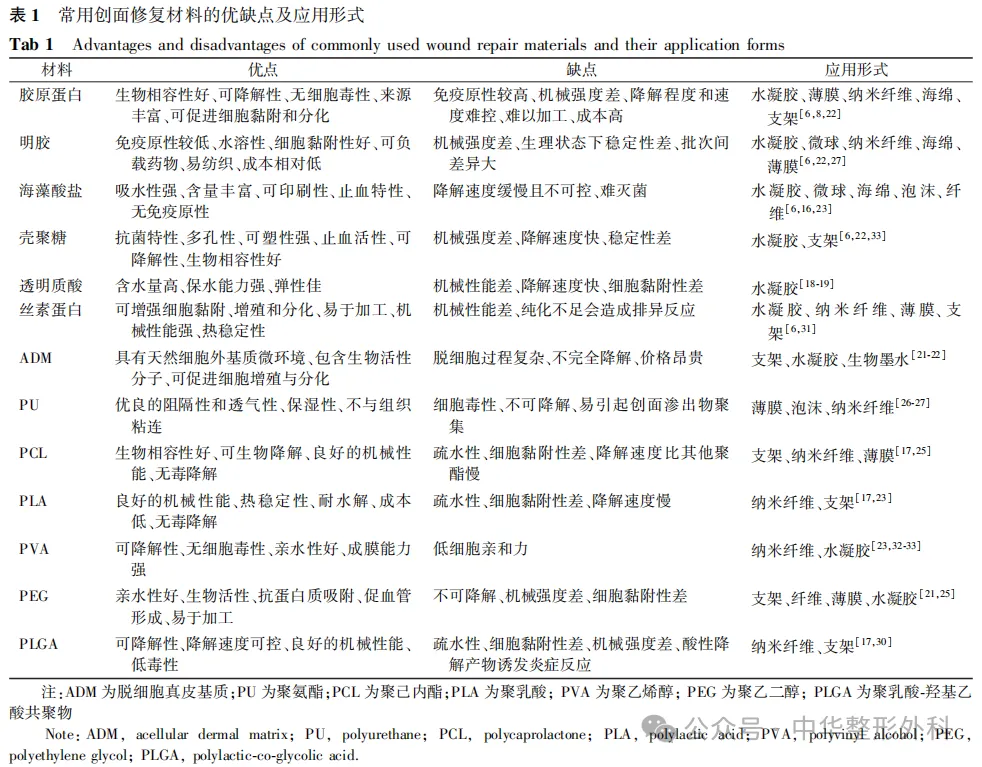

2. 创面修复材料

理想的创面修复材料应具备以下特征:

(1)良好的亲水性;

(2)抗菌性;

(3)生物相容性;

(4)可降解性;

(5)低免疫原性;

(6)一定的弹性和机械性能;

(7)透气性;

(8)易于加工成型;

(9)易于获得。按照材料来源,其可分为天然材料和人工合成材料。

图片来自中华整形外科杂志

(一)天然材料

真皮细胞外基质主要由蛋白质和多糖组成,常用的天然材料有蛋白质类、多糖类、糖胺聚糖类以及复合成分。

天然材料具有高生物相容性、低抗原性、可降解性等优点,常以纳米纤维、薄膜、泡沫、水凝胶、微球、三维支架等不同形式应用于创面修复。

胶原蛋白是真皮中含量最丰富的细胞外基质成分,因其低免疫原性、高生物相容性和结构多样性成为创面愈合中应用最广泛的天然生物材料。明胶是胶原蛋白的水解产物,抗原性较胶原蛋白更低,并可负载各种药物以提高其活性。壳聚糖具有良好的抗菌活性,可用于感染性创面的治疗,是除胶原外应用最广泛的天然材料。糖胺聚糖是一种线性多糖,广泛分布于结缔组织和体液中,目前主要用于组织工程支架及药物缓释研究。

目前创面修复最常用的是脱细胞真皮基质,通过脱细胞技术去除真皮细胞外基质中的免疫源性物质(如汗腺、成纤维细胞、血管内皮细胞等),保留了包括胶原蛋白在内的真皮支架,作为一种天然细胞外基质结构,为创面的细胞增殖和分化提供最佳微环境。

(二)人工合成材料

天然材料虽具有诸多优点,但通常难以加工、降解速率不可控,且机械性能差,需要结合人工材料来改善其机械性能。

人工合成材料中,聚乳酸、聚己内酯、聚乙醇酸属于脂肪族聚酯类高分子材料,因无毒可降解,已由美国食品药品监督管理局批准用于制备创面敷料和组织工程皮肤。PLA是一种热塑性脂肪族聚酯。PLA易于与其他生物材料结合来改性,是应用最广泛的创面修复材料之一。体外合成的PLA支架可诱导成纤维细胞的迁移和增殖,从而形成新的胶原蛋白。聚氨酯具有半渗透特性,对外界环境有良好的阻隔性,同时还具有一定的保湿性和透气性,目前已有大量PU产品应用于临床。PU的主要缺点在于其阻隔性不利于创面渗出液的引流。聚乳酸-羟基乙酸是组织工程中应用最广泛的可降解聚合物之一,具有负载并持续释放药物的特性,可用于制备载药颗粒和支架,但PLGA在体内降解后可引起轻微的炎症反应,最终可导致组织坏死。聚乙烯醇是一种相对惰性的水溶性聚合物,由醋酸乙烯衍生而来,成膜能力强。

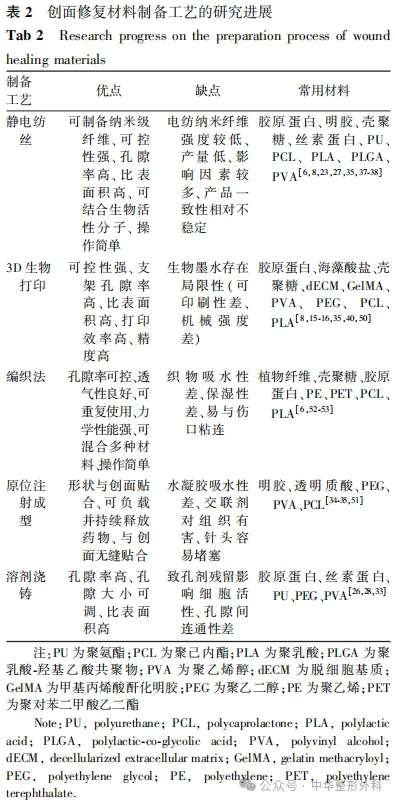

3. 制备工艺

目前用于创面修复材料的制备工艺有静电纺丝、生物3D打印、编织法、原位注射成型等。通过上述工艺可构建泡沫、薄膜、水凝胶、微球、纳米纤维、织造(非织造)敷料等不同支架用于创面修复。

(一)静电纺丝

静电纺丝是一种利用静电力制备纳米级纤维结构的技术,该方法制作的纳米纤维支架有同细胞外基质相似的结构、较大的比表面积以及高孔隙率等优点 ,是目前应用最广泛的纳米纤维支架制备方法。

由于聚合物射流的不稳定性,静电纺丝仅可制备简单的平面和管状结构支架,而熔融静电纺丝是静电纺丝结合3D打印的增材制造技术,可用于制作结构精密复杂的仿生支架。

(二)3D生物打印

生物3D打印是指在三维可控平台上逐层沉积生物材料、生物活性分子和活细胞。创面修复常用的3D生物打印包括喷墨、挤压、激光以及立体光刻生物打印。

随着增材制造、光电技术及材料学研究的不断深入,各类新型打印技术应运而生,让超细微结构、复杂结构以及动态变化结构的打印成为可能。

(三)原位注射成型

可注射水凝胶通常具有对内源性刺激(热敏性或pH值)的响应性,它们在一定条件下表现为溶液,在生理条件下(37 ℃、pH值7.4)交联形成水凝胶,从而与伤口边缘组织原位交联以封闭创面。

(四)编织法

编织法是制备医用纺织敷料(如纱布、棉垫)的最常用方法。近年来,研究者通过对传统编织敷料进行改进,将集合传感器嵌入纺织品中生产出了智能化敷料,该类敷料可在实现创面覆盖的同时进行药物的程序性释放,以及对伤口愈合状况(如pH值、细菌含量、组织氧合和炎症反应)的实时监测。

4. 创面修复材料及制备工艺的发展趋势

除了上述广泛应用于临床的材料,刺激响应性材料 、形状记忆材料、电活性材料及干细胞来源的外泌体等新兴材料已展示出极大的应用前景。

不同的制备工艺相结合也是未来的发展趋势之一。

5.小结与展望

通过仿生的手段模拟正常皮肤的结构和力学性能已成为当前的研究热点。此外,现有组织工程材料制备的皮肤结构和功能较为简单,不具有微血管、毛囊和汗腺等结构,通过开发可支持不同类型细胞生长的复合材料,结合干细胞培养技术,构建具有完整结构和功能的皮肤组织,以重建皮肤的物理和生理屏障将是未来的研究方向。

本文是曹昊天版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论