三甲

三甲

从病理角度看《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则》

杨慧、李月莹(病理医生杨连君工作团队)

《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则》是国家卫健委下发的肿瘤治疗领域重要的合理性用药指导规范性文件,最新版本为2024年版。此规范强调了病理诊断在指导抗肿瘤临床用药中的重要作用。现从病理角度谈一下学习体会。

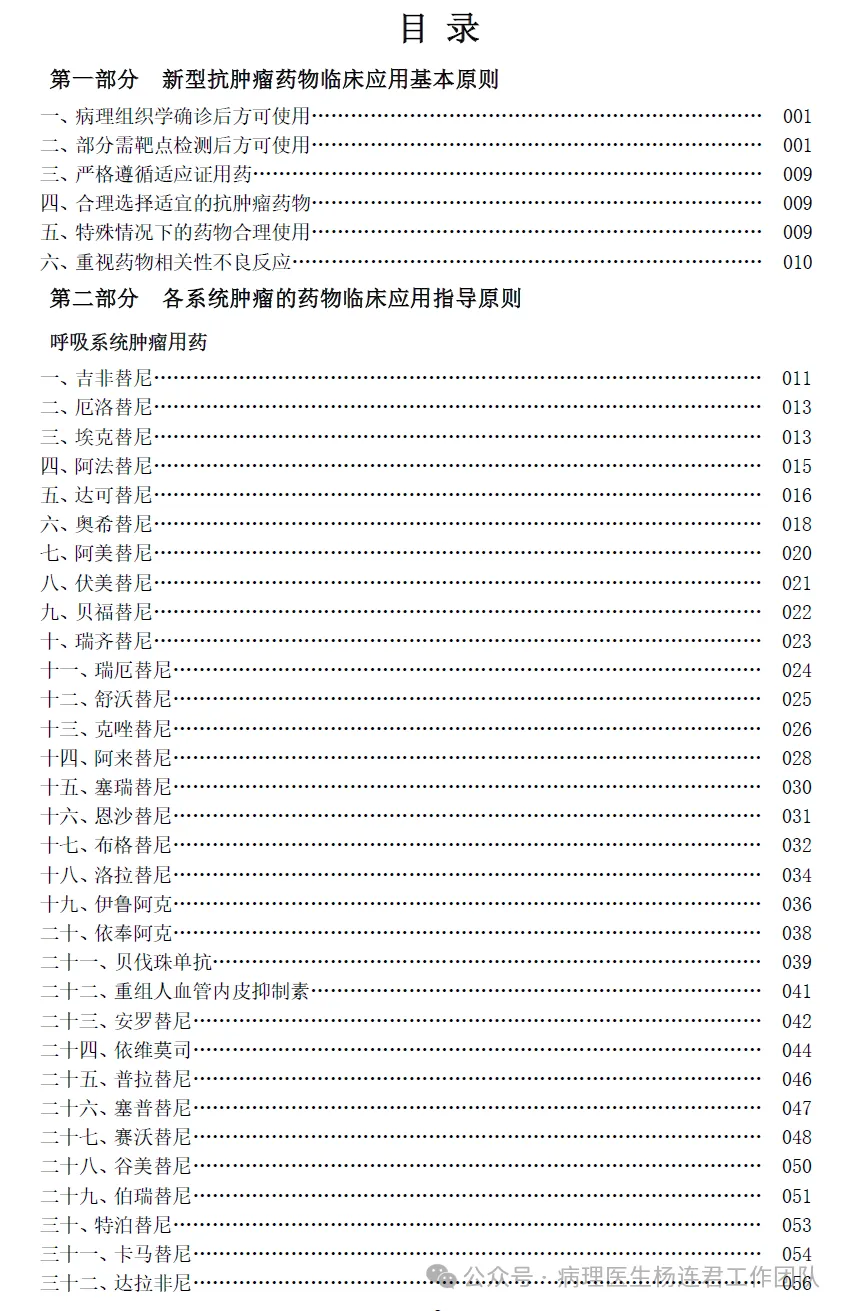

1、病理诊断是肿瘤用药的基础

《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则》的第一部分“新型抗肿瘤药物临床应用基本原则”的第一条“病理组织学确诊后各科使用”中明确指出,只有经组织或细胞学病理确诊或特殊分子病理诊断成立的恶性肿瘤,才有指征使用抗肿瘤药物。单纯依据患者的临床症状、体征和影像学结果得出临床诊断的肿瘤患者,没有抗肿瘤药物治疗的指征,经多学科会诊不适宜手术或活检的病例除外。但对于某些难以获取病理诊断的肿瘤,如妊娠滋养细胞肿瘤等,其确诊可参照国家相关指南或规范执行。没有经过病理的最终确诊,很可能会出现临床误诊。临床表现和影像学特征在不同疾病经常呈现相同或相似的表现,只能作为最终确诊的辅助依据,确诊必须靠病理。例如,肺部的炎性假瘤并非真正的肿瘤,而是由肺内慢性炎症引起的非特异性炎性瘤样增生性病变,在影像学上与肺癌相似,若仅凭临床表现和影像学诊断就使用抗肿瘤药物,误诊误治的可能性很大。只有通过病理诊断,在显微镜下观察细胞形态、组织结构等特征,才能准确判断肿瘤的良恶性、组织学类型,为后续的抗肿瘤药物治疗提供治疗基础。以乳腺癌的新辅助化疗为例,需要通过病理诊断对新辅助化疗效果进行分级,这要求病理医生必须通过观察治疗前后的病理切片进行诊断并对比观察病理变化才能给出分级结果,不能仅凭病理报告做出判断。

2、药物靶点分子病理检测的应用

新型抗肿瘤药物的一个显著特征,是出现了一批针对分子异常特征的药物即分子靶向药物。对于有明确作用分子靶点的药物,均需进行分子病理检测后才可使用,以实现精准治疗。检测方法和技术的准确性、结果判断的可靠性至关重要。目前常用的检测方法有荧光原位杂交(FISH)、聚合酶链式反应(PCR)、二代测序(NGS)等技术。FISH技术比较经典可靠,PCR技术比较灵敏,均适合检测已知的基因变异。由于FISH和PCR技术只能检测已知的突变位点,可能会遗漏一些未被发现的基因变异。NGS技术能一次检测多基因和多位点,覆盖范围更广,并能够识别未知的基因变异,发现一些新的罕见突变。NGS技术操作复杂且成本较高,但其准确度相对更高。无论使用何种分子检测方法,分子病理操作和检测结果判断均应在病理医生参与下进行。如果未作任何分子病理检测就盲吃靶向药,可能费用很高也达不到治疗效果,甚至耽误治疗。

总之,《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则》从病理组织学确诊、药物靶点分子病理检测到药物疗效及不良反应监测等多方面进行了阐述,体现了病理诊断在新型抗肿瘤药物临床应用中的重要指导作用。只有病理科有足够的人员和设备及病理诊断和执行医疗技术规范的业务能力,才能保障临床医生合理选择适宜的抗肿瘤药物,实现肿瘤患者的精准合理治疗,提高肿瘤治疗效果,改善肿瘤患者预后。

本文是杨连君版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论