三甲

三甲

反复长闭口,到底应该怎么办?

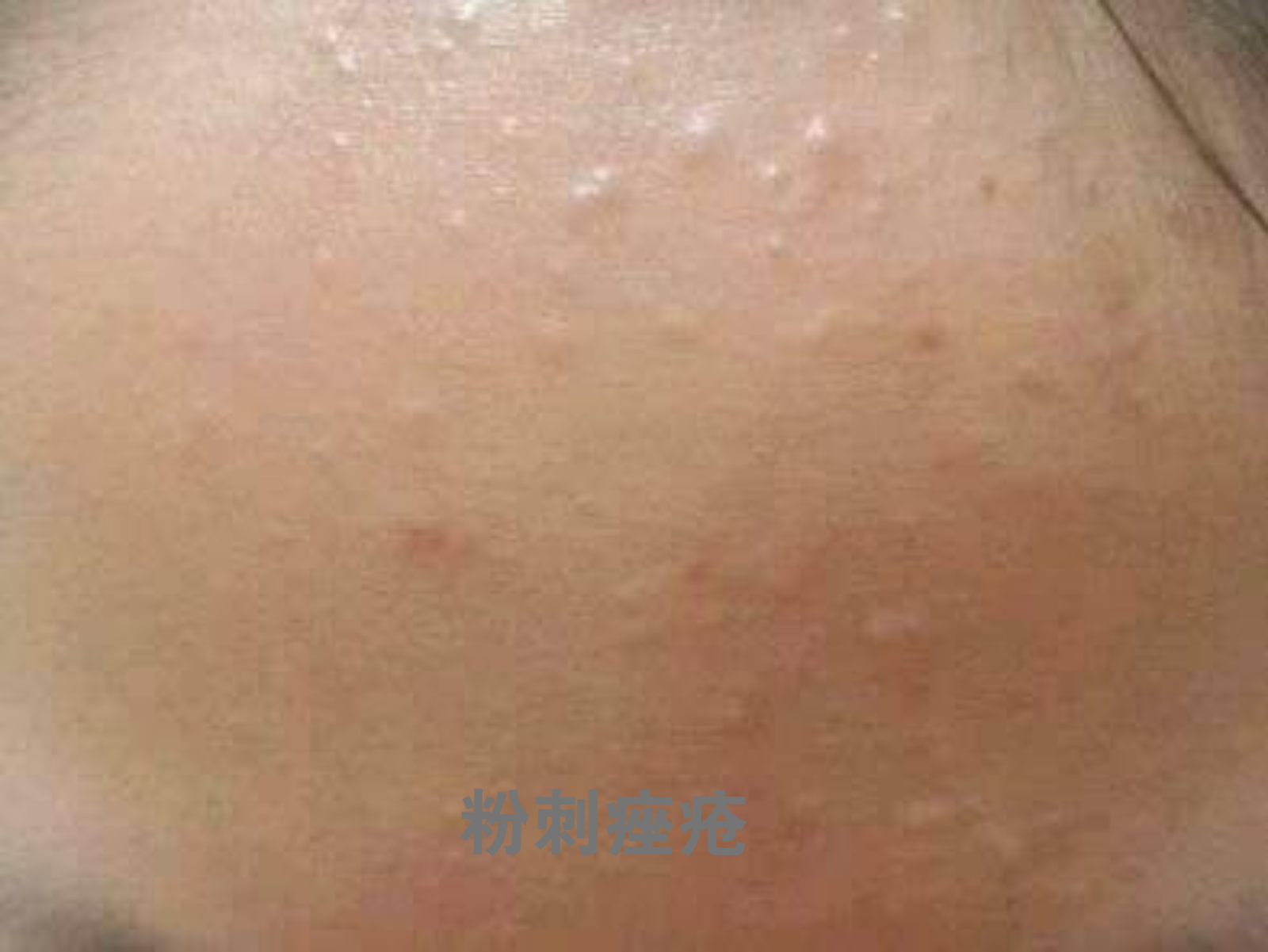

闭口,即闭合性粉刺,是痤疮早期的非炎性皮损,一般为直径1-2mm的肤色丘疹,无肉眼可见开口。病理机制为毛囊漏斗部角化异常导致的毛囊口堵塞,伴随皮脂腺导管角化过度、皮脂潴留及微生物定植(主要为痤疮丙酸杆菌)等。

1. 病理机制:

角化异常持续存在:部分患者存在FGFR2基因多态性,导致毛囊角化调控通路持续异常。

皮脂分泌调控失效:雄激素受体(AR)敏感性增高、5α-还原酶活性异常或胰岛素抵抗(如PCOS患者),使皮脂分泌难以长期稳定。

微生物耐药性:C.acnes生物膜形成及大环内酯类抗生素滥用,导致菌株耐药性增加。

2. 外源性与内源性诱发因素叠加

外源性因素:

化妆品源性闭口:含致粉刺性成分(如矿物油、棕榈酸异丙酯)的护肤品或彩妆。

药物性因素:长期外用糖皮质激素、免疫抑制剂导致的毛囊周围结缔组织变性。

内源性因素:

饮食与代谢:高血糖负荷(GL)饮食、乳制品(尤其是脱脂牛奶)摄入与IGF-1水平升高相关。

神经内分泌调控:慢性压力通过HPA轴激活CRH受体,直接刺激皮脂腺分泌。

3. 治疗误区与不足

过度清洁与屏障损伤:强效洁面产品破坏皮肤微生态与物理屏障,诱发代偿性角化异常。

单一治疗模式:仅依赖外用维A酸类药物,忽视抗炎、控油及微生态调节的联合干预。

疗程不足:患者因耐受性差或追求“速效”而过早停药,导致毛囊角化异常复发。

1、诊断评估与鉴别:需排除粟丘疹(表皮样囊肿)、毛周角化病、微小汗管囊肿等。

实验室检查:

性激素六项(尤其游离睾酮、DHEA-S)、OGTT+胰岛素释放试验(排查胰岛素抵抗);

真菌镜检(马拉色菌定植可能加重闭口);

皮肤镜与共聚焦显微镜(评估毛囊角栓形态及炎症浸润程度)。

2、治疗策略

1. 外用药物

外用维A酸类药物:0.025%-0.1%全反式维A酸乳膏(调节角化、抑制微粉刺)、第三代维A酸(阿达帕林)耐受性更优,可联合过氧化苯甲酰(BPO)减少耐药;

外用抗菌药:夫西地酸乳膏、红霉素、林可霉素等;

壬二酸(15%-20%):抑制角化异常、抗炎及调节微生态(抑制C.acnes生物膜形成);

2. 物理手段

化学剥脱术:20%-50%甘醇酸(浅层剥脱)或水杨酸(脂溶性,深入毛囊);治疗间隔需结合皮肤屏障状态调整(通常2-4周/次);

微针射频/非剥脱点阵激光:针对顽固性闭口,通过热效应诱导毛囊重塑。

3. 系统药物

低剂量异维A酸(10-20mg/d):适用于广泛性、复发性闭口,需持续6个月以上以降低复发率;

抗雄激素治疗:螺内酯(50-100mg/d)或COC(如屈螺酮炔雌醇片),适用于伴高雄表现的女性。

3、维持治疗与管理

低浓度维A酸维持:每周2-3次外用,持续6-12个月;

医学护肤品修复屏障:含神经酰胺、胆固醇的保湿剂,联合温和洁面(pH 5.5-7.0);

微生态调节:含益生元(α-葡聚糖寡糖)或后生元(乳酸杆菌发酵产物)的制剂。

4、特殊人群的个体化处理

孕妇/哺乳期:禁用维A酸及口服药物,可短期使用壬二酸或低浓度水杨酸(局部小面积);

敏感肌:优先选择包裹性维A酸(如视黄醇丙酸酯)、联合修复类敷料(含重组人胶原蛋白);

耐药性痤疮:建议行C.acnes菌株培养及药敏试验,调整抗生素方案。

做好患者教育,打破复发循环

科学护肤:避免过度摩擦(洁面仪、磨砂膏)、选择“非致粉刺性(Non-comedogenic)”标识产品;

防晒管理:紫外线可加重毛囊角化,推荐物理防晒剂(二氧化钛/氧化锌);

生活方式干预:低GL饮食(GI<55)、限制乳制品摄入(尤其脱脂牛奶)、压力管理(正念训练);

心理干预:明确告知痤疮慢性化特征,建立合理治疗预期,减少焦虑驱动的过度治疗。

本文是刘方真版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论