三甲

三甲

2017 JSA指南:特应性皮炎(一)

摘要

鉴于特应性皮炎治疗中皮肤症状适当诊断以及评估的重要性,本指南基本治疗包括(1)对诱因和导致皮肤症状加剧的因素的调查和干预,(2)调节皮肤功能障碍(皮肤护理),(3)药物治疗。根据疾病定义,特应性皮炎是一种炎症性皮肤病,伴特应性湿疹、发病因素多样且可加剧,并伴有皮肤功能障碍。这三点同等重要,且需与每例患者的症状结合起来。在治疗中,将病因、病理学、生理学或该疾病相关的基本治疗方法告知患者有助于与患者或他/她的家人建立良好的关系,从而使他们能充分理解治疗。本指南主要讨论与本病相关的基本疗法。治疗的目的在于使患者可以连续性进行社会生活,控制患者皮肤症状,从而使患者生活质量(QOL)达到满意水平。

本指南中讨论的基本疗法基于the Health and Labour Sciences Research 发布的“2008年特应性皮炎治疗指南”和特应性皮炎指南资讯委员会(日本变态反应协会)发布的“2015年特应性皮炎管理指南”。特应性皮炎治疗指南总结了2016年日本过敏性疾病诊疗指南和其他过敏性疾病。

1

特应性皮炎定义/概念、病理生理/病因

1.1

定义和疾病概念

指南采纳日本皮肤病协会关于特应性皮炎的定义认为“特应性皮炎是一种反复发作和缓解的疾病,主要特点为湿疹伴瘙痒,主要见于具有特应性体质的患者。”

注意:特应性体质。(i)个人或家族性支气管哮喘、过敏性鼻炎和结膜炎、和/或特应性皮炎史,(ii)免疫球蛋白E(IgE)抗体生产过剩倾向。婴儿期或儿童期出现湿疹样皮损患者持续发展未完全恢复或反复发作可迁延至成年期。

1.2

病理生理学

1.2.1炎症机制

特应性皮炎是一种疾病,包括湿疹/皮炎。特应性皮炎主要发病机制为皮损处由Th2相关细胞因子如IL-4和IL-13和趋化因子如TARC(胸腺活化调节趋化因子)和嗜酸性粒细胞趋化因子控制。在这些趋化因子中,需特别关注Th2型趋化因子如TARC/CCL17和MDC / CCL22。这些趋化因子对表达为受体CCR4的Th2细胞具有趋化作用。因此,通常在湿疹部位可见Th2细胞。

然而,这是急性期疾病的病理学,据报道在慢性期疾病主要为Th1细胞产生IFN-γ和IL-12。郎格尔汉斯细胞和肥大细胞通过表达为高亲和力IgE受体(FcεRI)参与炎症反应,引起抗原呈递细胞和肥大细胞释放组胺、细胞因子等。

Th2型细胞因子IL-4和IL-13刺激成纤维细胞产生骨膜素,蛋白质导致角质形成细胞产生TSLP,从而诱导树突细胞产生TARC/CCL17。血清TARC/CCL17水平可作为特应性皮炎短期标志。对过敏反应作用的新的效应细胞Th17和控制过度反应的Treg(调节性T细胞)的研究也在进行中。

在湿疹样特应性皮炎皮损患者中,抗菌肽(防御素、抗菌肽等)被角质形成细胞抑制。

1.2.2.皮肤功能障碍

特应性皮炎患者皮肤(特别是皮损处)神经酰胺和角质纤丝聚集蛋白表达减少,他们被认为是引发皮肤功能障碍的主要原因。其也被认为是炎症相关的继发现象和引发特应性皮炎的诱因。特应性皮炎伴有急性瘙痒,据称是由于瘙痒阈值降低。据报道,IL-31参与为其中一个诱因。

通常抗组胺药难以很好的控制特应性皮炎引起的瘙痒。已证明组胺、P物质和其受体对外周瘙痒发挥着重要作用。近期发现内源性阿片类药物如β-内啡肽及其受体对中枢瘙痒的作用。据报道,吗啡通过GRP受体诱发瘙痒。

1.3

病因

特应性皮炎是遗传因素和环境因素共同作用的结果。

1.3.1 遗传因素

关于遗传因素,已报道特应性皮炎与一些致病候选基因相关。目前报道的主要候选基因包括CTLA4、IL18、TLR9、CD14、CARD4、PHF11、TLR2、SCCE、MCC、IL4R、GM-CSF、TIM1、CARD15、GSTT1、SPINK5、嗜酸细胞趋化因子、TGFβ1、IL13、RANTES、IL4和FCεRIβ。最近日本GWAS调查报道了“2q12(IL1RL1/IL18R1 / IL18RAP)”“3p21.33(GLB1)”“3q13.2(CCDC80)”“6p21.3 (MHCregion)”“7p22(CARD11)”“10q21.2(ZNF365)”“11p15.4(OR10A3/NLRP10)”和“20q13 (CYP24A1/PFDN4)”作为候选基因。近期报道了IL2R、CCR4、Th2/Th17相关基因(CARD11、EGR2、LPRC32)和角质纤丝聚集蛋白相关集群。

1.3.2 病因学和加剧因素

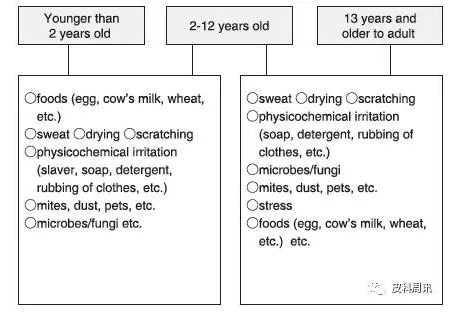

由于每例患者等级不同,已提出特应性皮炎的广泛病因和加剧因素。此外,过敏性和非过敏机制可阐明与此疾病相关的炎症。各年龄组患者病因及加剧因素各不相同。儿童早期发病的主要因素包括食物、出汗、物理刺激(包括划痕)、环境因素、细菌/真菌,儿童后期发病主导因素包括环境因素、出汗、物理刺激(包括划痕)、细菌/真菌、接触过敏原、压力和食物(图1)。

出汗诱发瘙痒导致特应性皮炎症状加重较常见。众所周知临床上心理压力可加剧特应性皮炎症状。虽然其发病机制大多未知,但是可见特应性皮炎患者炎症性皮肤部位神经纤维包括P物质和CGRP增加。近期据报道,组胺通过激活GSK3b抑制乙酰胆碱引起的出汗。

2

特应性皮炎流行病学

2.1.

特应性皮炎全球发病率及其改变

1994年至1996年国际儿童哮喘和变态反应研究(ISAAC)进行了特应性皮炎流行病学(Ⅰ期)调查。全球6至7岁儿童患病率伊朗为1.1%,瑞典为18.4,平均患病率为7.3%。13-14岁儿全球患病率阿尔巴尼亚为0.8%,尼日尼亚为17.7%,平均发病率为7.4%。患病率最高的国家主要为工业化国家,包括瑞典、芬兰、英国、日本、澳大利亚和新西兰。ISAAC 2001年至2003年进行的流行病学调查(II期)示相较于I期调查报告,少数几个国家6-7岁患者发病率显著降低。13-14岁年龄组中,一些Ⅰ期患病率高的先进国家Ⅱ期调查患病率降低(英国、新西兰等)。

2.2.

日本流行病学调查

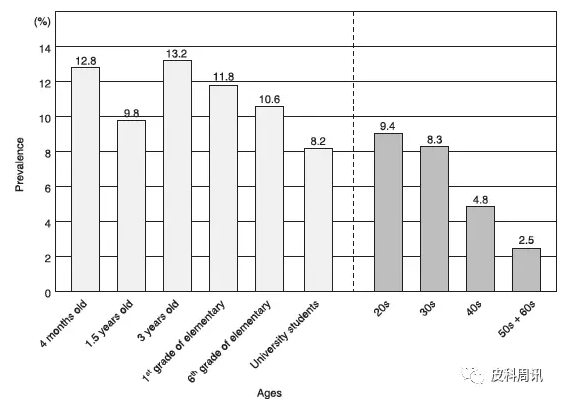

2002年至2008年日本基于公共卫生中心、小学和大学获得的体检数据进行了全国范围内流行病学调查。图2显示各年龄组的患病率。此外,成人特应性皮炎患病率的调查基于对2所大学2943例学生的医学检查数据(图2)。婴儿特应性皮炎的发生和发展数据基于2006年至2008年健康与劳动学研究在横滨市、千叶市和福冈市进行的一项对4至3岁婴儿的随访研究。该报告显示,16.2%的接受医学检查的4个月大的普通婴儿特应性皮炎发展。50%的4个月大的患者在18个月之前特应性皮炎消退,这表明婴儿特应性皮炎发展呈动态变化。本次调查显示,3岁以前累计发病率略高于30%,与国外报道类似(图3)。

3

特应性皮炎的诊断

3.1

特应性皮炎的诊断标准

(1)Hanifin 和 Rajka提出的诊断标准:Hanifin 和 Rajka提出的诊断标准是国际上最通用标准。

(2)日本皮肤病学会提出的诊断标准:2008年对日本皮肤病学会1994制订的诊断标准进行了部分修正(表1)。该标准认为所有疾病满足瘙痒、皮疹特征和分布、和慢性/复发进展特征3个要求即被诊断为特应性皮炎,而不论症状严重程度。

3.2

实验室数据作为诊断依据

(1)血清总IgE水平:观察到约80%的特应性皮炎患者血清总IgE水平过高。据报道,其与疾病严重程度显著相关(随后讨论特应性皮炎[SCORAD]严重程度指数评分)。

(2)血嗜酸性粒细胞计数:许多患者而非所有患者可发现血液和皮疹处嗜酸性粒细胞增多。因为相较于IgE其变化更快,其可作为评估疾病变化的指标。

(3)特异性IgE抗体滴度:特应性皮炎患者易产生对多种变应原(如螨类、食物和宠物)反应的IgE抗体,且通常对多种变应原呈阳性反应。防止已证实为阳性的过敏原暴晒有助于改善或防止皮疹加剧。

(4)血清TARC水平:血清TARC水平、Th2趋化因子已被证明可反映特应性皮炎的短期状况,且被认为是有助于评估特应性皮炎严重程度的辅助指标。

(5)其他:据报道,实验室数据(包括乳酸脱氢酶LDH)可作为疾病状况的参考。皮肤淋巴瘤中可溶性IL-2R水平高有助于评估。高免疫球蛋白E综合征是一种免疫缺陷疾病,伴有三大症状,包括湿疹样特应性皮炎、反复性脓皮病(寒性脓肿)和肺炎(肺脓肿),以及IgE水平过高。需根据基因检查明确诊断。在一些阳性患者中,检测到STAT3、TYK2或DOCK8 基因异常。

3.3

特应性皮炎的严重性标准

(1) 特应性皮炎评分:特应性皮炎评分标准是国际性严重度标准,已被英语国家广泛应用。这些标准分级根据皮疹位置、皮疹严重度,如红斑、水肿/丘疹、渗液/痂皮、苔藓样变、划痕、皮肤干燥症,和主观症状(如瘙痒和失眠)以2:6:2的比例影响严重度分级。

(2)日本皮肤病协会特应性皮炎的严重度分级:该标准评估疾病的严重度基于3类皮疹元素(红斑/急性丘疹、湿度/痂皮、慢性丘疹/结节/苔藓样变)、皮疹5个分布区域(头部和颈部、躯干前侧、躯干后侧、上肢和下肢)的总评分确定。

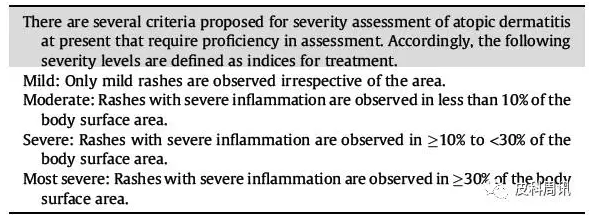

(3)严重性指标:虽然上述严重性标准较常规标准更客观,但由于终点过多,日常医疗实践中难以施行。因此,Health and Labour Sciences Research发布的“2008年特应性皮炎治疗指南”提出了该疾病严重度的基本指标(表2)。该指标通过评估皮疹的严重程度和扩散程度确定其严重程度,且基于图像(图4)定义了轻度皮疹和伴炎症皮疹。

由MediCool医库软件王盼编译,上海市皮肤病医院陈裕充博士审核

原文来自:Allergology International xxx (2016) 1-18

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论