三甲

三甲

恶性骨肿瘤:脊索瘤

脊索瘤是低度恶性肿瘤,由胚胎残留的脊索组织发展而成。1894年被Ribbert命名。

(一)临床表现

脊索瘤少见,占原发恶性骨肿瘤的1%~4%,男性多见。肿瘤好发于脊椎两端,即颅底与骶椎,前者为35%,后者为50%,其他椎骨为15%。发生在纵轴骨以外者罕见,如椎骨横突、鼻窦骨等。脊索瘤出现转移的有肺部、眼险及阴茎等。

脊索瘤多见于40~60岁的中、老年人,偶见于儿童和青年。

临床症状取决于肿瘤发生的部位,枕、蝶部肿瘤可产生头痛、脑神经受压症状(视神经最多见),破坏垂体可有垂体功能障碍,向侧方或向下方突出可在鼻咽部形成肿块有堵塞鼻腔,出现脓血性分泌物。骶部肿瘤压迫症状出现较晚,典型症状是慢性腰腿疼,持续性夜间加重,病史可长达0.5~1年。缓慢生长的肿瘤包块多数向前方膨胀生长,临床不易发现,只有在晚期,当肿瘤向后破入臀肌、骶棘肌或皮下才被发现,下腹部也可触及肿块。肿块向前挤压盆腔脏器,产生机械性梗阻,引起小便障碍和大便秘结。由于很少破坏骶神经根而无大小便控制和足踝运动障碍。部分病人可出现直肠刺激症状如排便习惯的改变,里急后重感等。肛门指诊是早期发现骶骨肿瘤的常规检查,尤其是久治不愈的慢性下腹疼痛病人,怀疑有di骨肿瘤时,肛门指诊尤为重要。

(二)影像学特点

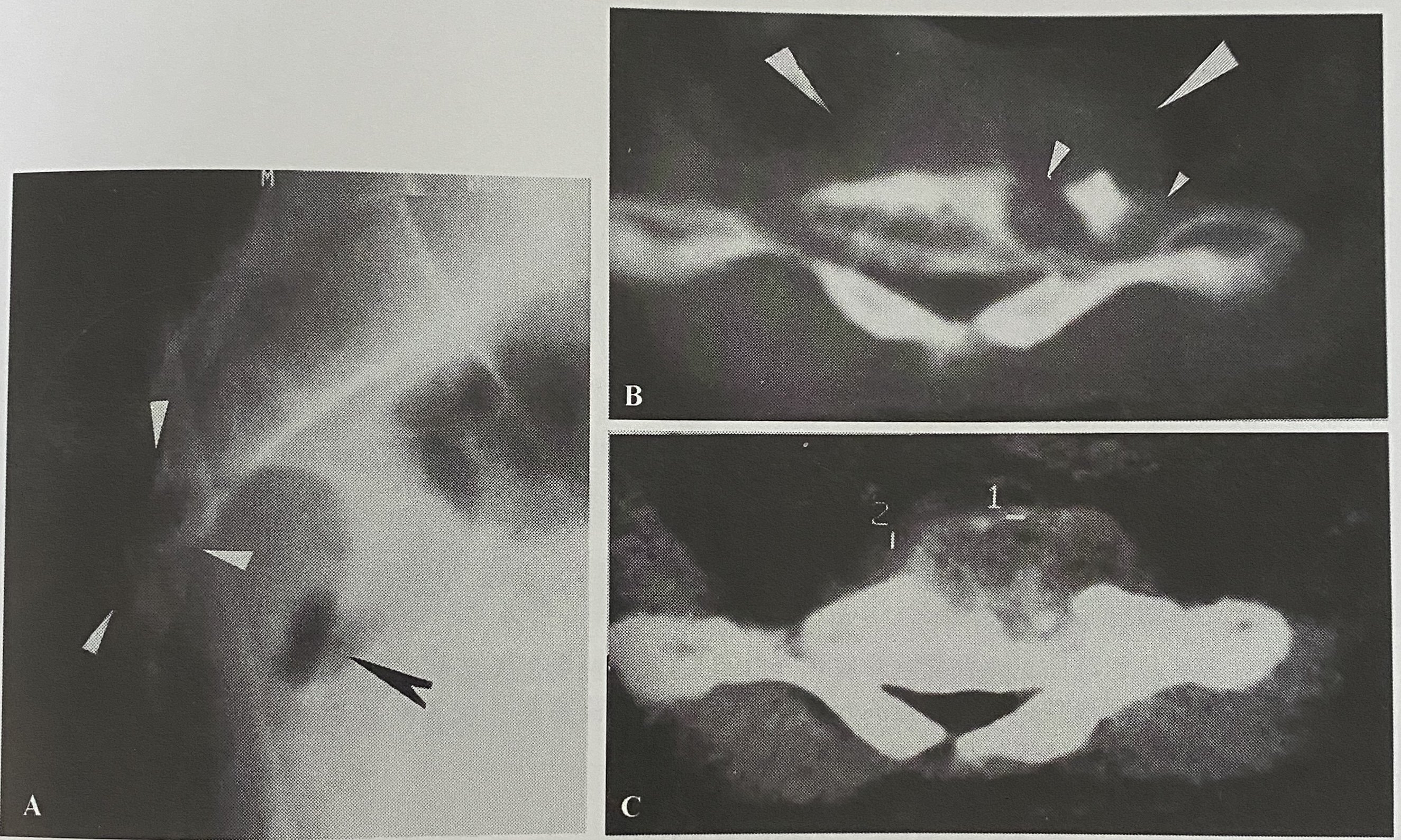

脊索瘤X线片表现为溶骨性破坏,好发于下部骶骨或全骶骨,前后位片在骶骨中央,侧位片在前方,偏心位生长者少见。几个椎体的破坏连成一体,向前膨胀生长的肿块可推移盆腔脏器压迫直肠和膀胱;向两侧扩展延伸可侵及骶髂关节,向上侵犯腰椎者并不多见。

骶骨脊索瘤的骨扫描检查常为密度减低或冷结节。检查时要除外重叠的膀胱阴影,为此检查前应使膀胱排空或做侧位扫描。

CT可清晰显示脊索瘤骨破坏和软组织阴影与马尾神经、大血管及周围组织的关系,注射造影剂可增强CT影像的清晰度。据文献报道,脊索瘤的囊性变可在CT中有斑点状和低密度区表现。

血管造影对颈椎脊索瘤的诊断有帮助。

脊髓造影可显示肿瘤在硬膜外扩展,在椎管内的生长可超越骨质破坏范围。对手术方案的制定有帮助。现已逐渐被核磁共振替代。

(三)病理变化

1.肉眼所见肿瘤在骨内是膨胀性生长,界限较清楚,肿瘤结节状,灰色,蓝白色,半透明,有光泽。肿瘤剖面质软,易碎,胶冻状或黏液样,常伴有出血、坏死及囊性变。

2.光镜所见肿瘤组织是分叶状,由星形细胞、液滴状细胞组成。肿瘤细胞排列成条索状、梁状、铺砖状或散在。星形细胞一般在小叶边缘,较小,呈星形、梭形,细胞中无明显液泡,胞质嗜酸性,细胞核一般为圆形,细胞周围有突起。液滴状细胞靠近小叶中心,呈圆形,细胞中有多量液泡,有时液泡将细胞核挤压在边缘,形似印戒细胞。当细胞中液泡过分胀大时,将细胞胀破,液泡内物质溢出至细胞外,经PAS染色证明,外溢的细胞内物质为黏液。脊索瘤大部分星形细胞分化较好,其形态如上所述。当肿瘤细胞分化差时其瘤细胞有明显异形性,即瘤细胞大、多形性、细胞核染色深、双核或异形核,并可见较多病理核分裂相,多数脊索瘤切片都有出血、坏死,细胞间质中有时有淋巴细胞和浆细胞浸润,有些区域细胞圆形,铺砖样,胞质空泡样,细胞间大量黏液,酷似软骨。肿瘤含丰富血管,肿瘤细胞围绕血管排列成同心圆形。

3.电镜所见脊索瘤由特征性星形细胞、液滴细胞及两者之间各种移形细胞组成。星形细胞呈星形,胞核分叶状或锯齿状,有时可见双核或多核,核仁1~2个,可见核仁丝及颗粒,常见核仁边集。胞质内以有大量线粒体、内质网复合结构为其特征,线粒体轻度膨胀,多层粗面内质网围绕在线粒体周围,部分内质网膨胀。胞质中有粗大的糖原颗粒。星形细胞因有大量线粒体、内质网、糖原颗粒、溶酶体,致使整个细胞电子密度高。液滴细胞体积大内有大量黏液,有的细胞充满液泡以致细胞器不可见,液泡由小到大,并有融合现象,过大的液泡破裂,黏液样物进入细胞间质。少量的线粒体及溶酶体,偶见高尔基复合体。两种细胞间可见移行细胞,它们有的形似星形细胞,但胞质内已出现液滴,有的形似液滴细胞,但胞质内仍存在较多的线粒体内质网等细胞器。

(四)诊断与鉴别诊断

骶骨脊索瘤的诊断并不困难,40~60岁的男性病人,慢性腰腿疼,持续性夜间加重,病更可长达0.5~1年,肛门指诊常在骶骨前方触及肿块,X线片为溶骨性破坏,位于骶骨中央和骶骨前部。

骨巨细胞瘤、神经纤维瘤和脊索瘤都是发生在骶骨的常见肿瘤。它们有相同的临床症状,X线片同是溶骨性破坏,彼此容易混消,需要鉴别,但前两者多为20~40岁的青壮年,骨巨细胞瘤病变部位有明显的偏心性;神经纤维瘤的破坏围绕神经孔,使之变大、消失,病变周围有硬化骨。其他少见的良性肿瘤,由于症状轻微,X线片有各自的影像学特征,容易鉴别。更少见的骶骨高恶性肿瘤具有病史短,疼痛剧烈,影响睡眠,卧位不起呈强迫体位,病人很快出现精神不振、体重下降、消瘦、贫血和发烧。X线片肿瘤破坏发展较快,呈溶骨性或成骨性或混合性,很少有膨胀。参照X线片和CT,选择合适的部位进行穿刺病理活检。通常用的穿刺点在后部正中骨质破坏严重的部位,阳性率可高达90%,因此术前获得病理组织学诊断并不困难。

(五)治疗

近年来随着外科技术的进步、提高,对骶骨脊索瘤已能成功的进行手术切除、多数病人能获得治愈,因此骶骨脊索瘤的治疗中外科切除是主要的治疗方法。按照Enneking外科分期,骶骨脊索瘤多数属IB,手术在骶骨肿瘤的侧面、背面和下面的正常组织中进行剥离显露,在前面行间隙分离,并用纱布填塞止血和隔离,以保护正常组织在切除肿瘤时少受污染,分块切除肿瘤,从肿瘤中游离骶神经,对肿瘤上方骨壳进行搔刮,术后复发明显减少。

保留S1、2神经,有50%病人出现大小便失禁(enneking),笔者的经验是保留S1、2、3神经有90%以上的病人获得正常大小便功能和双下肢功能。S4、5神经丧失会引起会阴部暂时性感觉障碍,部分男性病人有暂时的性功能障碍。一侧有S1、2、3神经损害,术后出现的大小便功能障碍在2~4个月后恢复。

骶骨肿瘤血运极丰富,外科切除因手术大、显露难、出血多、危险性大、并发症多、病死率高,过去常被视为禁区。近年来在不断探索中认识到骶骨肿瘤全切术是一个抢救性手术,必须有充分准备才能进行。

在过去骶骨肿瘤不能手术切除的年代放疗有止痛、控制肿瘤发展的作用。术后小剂量放疗对杀灭残存瘤细胞是有用的。

本文是孙旗版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论