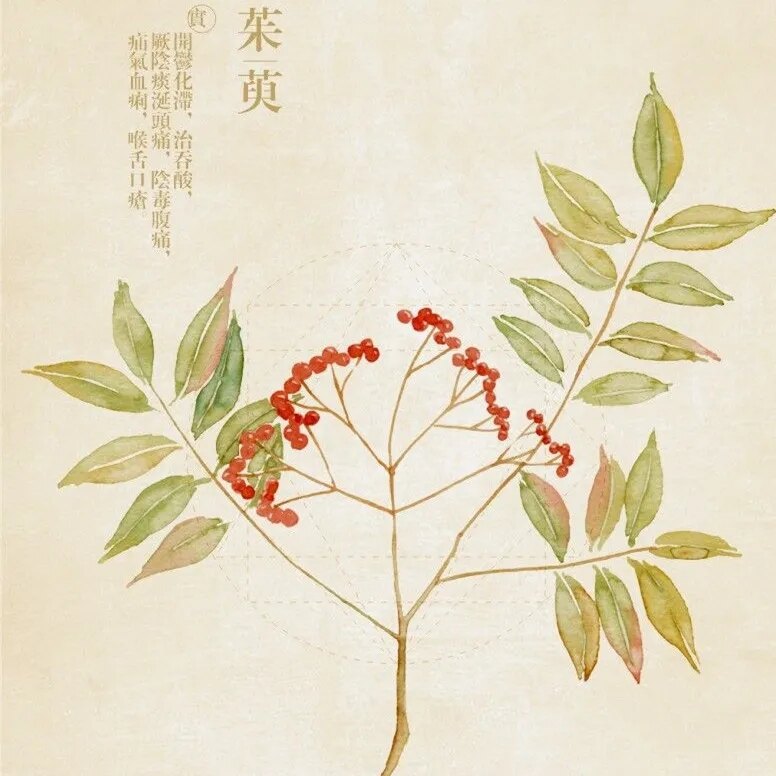

遍插茱萸少一人的“茱萸”

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”王维的《九月九日忆山东兄弟》是我们耳熟能详的重阳节诗词。古时重阳节有登高、赏菊、佩插茱萸、祭祖等习俗,现代登高赏秋与感恩敬老是重阳节的主题。

白居易《九日登巴台》写到:“闲听竹枝曲,浅酌茱萸杯。”说明重阳节不只佩插茱萸,还饮茱萸酒。

茱萸也称“辟邪翁”,《淮南万毕术》记载:“井上宜种茱萸叶落井中,人饮其水,无瘟疫,悬其子于屋,避鬼魅。”

古人认为茱萸产于吴地者为佳。不论是五月端午的雄黄,还是九月重阳的茱萸,都是古人为顺应自然、防病养生,而创造的辟秽、辟邪、防病、防疫、免灾的方法。

吴茱萸,性热,味辛苦,有小毒。

《本经》记载:"主温中,下气,止痛,咳逆,寒热,除湿血痹,逐风邪,开腠理,根杀三虫。"

《药性赋》中把它列入六陈药之一,“六般之药宜陈久,入药方知奏效奇”。吴茱萸有久储不变味、不生虫,经久储后药力强劲等特点。

吴茱萸是止痛剂,可用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚痛,经行腹痛,脘腹胀痛;也是健胃剂,用于呕吐吞酸,五更泄泻。

《本草纲目》记载:以茱萸末醋调,贴两足心,治疗咽喉口舌生疮,移夜便愈。

01《伤寒论》:吴茱萸汤

原文:

“食谷欲呕,属阳明也,吴茱萸汤主之。”

“少阴病,吐利,手足厥逆,烦躁欲死者,吴茱萸汤主之。”

“干呕,吐涎沫,头痛者,吴茱萸汤主之。”

“假令肝脏结,则两胁痛而呕,脉沉弦而结者,宜吴茱萸汤。”

吴茱萸一升、人参三两、生姜六两、大枣十二枚,以水七升,煮取二升,去滓,温服七合,日三服。

吴茱萸汤具有温中补虚、散寒止痛、降逆止呕的作用。用于阳明中寒、少阴吐利、厥阴头痛。方中吴茱萸温肝暖胃,散寒降浊为君药。

02金匮要略:温经汤

原文:

“问曰:妇人年五十所,病下利数十日不止,暮即发热,少腹里急,腹满,手掌烦热,唇口干燥,何也?师曰:此病属带下。何以故?曾经半产,瘀血在少腹不去。何以知之?其证唇口干燥,故知之,当以温经汤治之。”

吴茱萸三两、当归二两、芎穷二两、芍药二两、人参二两、桂枝二两、阿胶二两、生姜二两、牡丹皮二两、甘草二两、半夏半斤、麦门冬一升。以水一斗,煮取三升,分温三服。

亦主妇人少腹寒,久不受胎,兼取崩中去血,或月水来过多,及至期不来。

温经汤有暖宫祛瘀、养血温通的作用。用于冲任虚弱、胞宫虚寒、气亏血少引起的月经后期、量少,痛经,闭经,不孕,癥瘕等妇科杂病。方中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉为君药。

03《丹溪心法》:左金丸

原文:

左金丸治肝火。黄连六两,吴茱萸一两或半两。上为末,水丸或蒸饼丸。白汤下五十丸。

左金丸有清肝泻火,降逆止呕的作用。用于治疗肝火痰运嘈杂,胁肋及脘腹胀痛,呕吐口苦,吞酸,嗳气等。方中吴茱萸降逆止呕,制酸止痛为佐药。

本文是韩颐版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论