三甲

三甲

跟痛症的病因和康复治疗

摘要

跟痛症是一种在生活中比较常见的疼痛症状,本文具体解析了跟痛症的病因和康复治疗方案。

引言

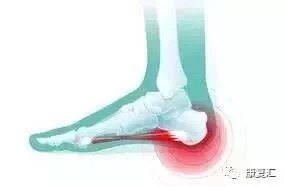

跟痛症是临床常见多发病,由一系列疾病导致的足踝部疼痛症候群,好发于中老年人,尤其是运动员及肥胖者,男性多于女性,男女之比为2:1,可一侧或两侧同时发病,分为跟内痛、跟后痛、跟下痛,以跟下痛最常见。

跟痛症的特点是起病缓慢,行走之初局部疼痛,行走困难,坚持短距离行走数分钟后疼痛缓解,长距离行走后疼痛加重,症状反复发作。

跟痛症的病因

1. 跖筋膜炎

跖腱膜与足纵弓及跖趾关节关系密切,跖趾关节背伸时跖腱膜最紧张,跖趾关节反复屈伸,跖腱膜受到反复牵拉刺激,是导致跟痛症形成及产生疼痛的重要原因。

跖筋膜是足底的重要结构,对维持正常足弓有重要意义。跖筋膜也是生物力学负荷比较大的组织结构。

长期的负荷,特别是肥胖、运动劳损等情况下容易在足底跟骨附着部产生无菌性炎性损伤,诱发跟痛,跖腱膜的跟骨附着处常有明显的压痛点。

2. 跟垫病变

跟垫是一种特殊且复杂的脂肪组织,其内部存在许多纤维组织将脂肪垫分割为微小间隔,纤维膜将脂肪球隔离开,形成蜂窝状结构。

这种纤维结构能把脂肪组织固定在单个空间内,当受到压缩负荷时发生形变,产生吸收震荡从而保护跟部的肌肉、血管、神经以及敏感的骨膜。

跟垫的这种机械保护作用与跟垫自身组织形态结构和机械特性密切相关。退变和损伤会引起跟垫脂肪组织和纤维间隔组织的破坏,造成足底的血管、神经、骨膜的慢性损伤和炎症,最终引起跟痛表现。

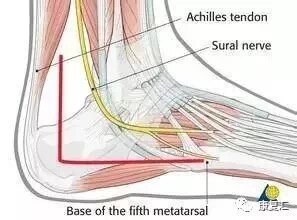

3. 跟腱炎

部分跟痛症表现为跟腱止点,特别是跟骨结节处疼痛。跟腱炎主要内因是跟腱与距骨止点下2-6cm 处是相对缺血部位,此处跟腱周径最细,易损伤。

外因是跟腱过度受力和反复微小的损伤,或服用喹诺酮类药物、血脂异常、风湿性关节炎、痛风等都诱发此病 。

4. 神经性跟痛

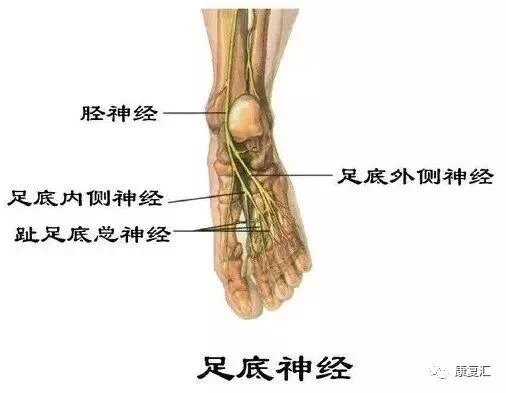

国内外学者都认为神经卡压在跟痛症早期和顽固性跟痛症中起重要作用。胫后神经及其主要分支可在踝管处发生卡压称为踝管综合征,比较少见。

足底外侧神经卡压处在拇展肌和足底方肌之间。足底外侧神经第一分支为小趾展肌神经,该神经卡压是神经源性跟痛的主要原因。

临床上有约15-20%患者慢性跟痛症状与该神经卡压有关。该神经在拇展肌和足底方肌内侧头之间和跟骨结节内侧缘近端容易卡压,特别是出现跟骨骨刺和足底腱膜炎时,更容易卡压小趾展神经骨膜支。

跟内侧神经性跟痛是第二大常见的神经源性跟痛原因,可在踝管内、穿出屈肌支持带处及跟管内卡压。

5.跟骨骨刺

跟骨骨刺在跟痛症中的意义被过分夸大,临床观察跟痛症疼痛的程度与跟骨骨刺大小不成正比,而且有症状者可无骨刺,有骨刺者可无症状。

现在普遍认为跟骨骨刺只是跟痛症的可能原因,两者之间不存在必然关系,不能错误地认为跟骨骨刺等同于跟痛症。

但是跟骨骨刺一旦形成势必对周围腱膜、足跟脂肪垫形成潜在刺激,累积性刺激造成跟骨骨刺周围组织水肿增生增厚,进而刺激神经成为跟痛潜在致病因素。

因此,劳动强度大、走路较多、体重过重、足超负荷负重,足底筋膜劳损机会也就会相应增多,跟痛症较易发生。

6.跟骨高压症

跟骨内不断增加的骨内压和血管淤血是跟骨高压症引起跟痛症的部分病因。

跟骨主要由海绵松质骨构成 ,髓腔静脉窦较大,且处于身体最低处,当骨内静脉回流受阻,由于出骨皮质静脉没有静脉瓣,骨内血量很容易增多造成血液瘀滞,而跟骨髓腔是一个相对封闭的硬壳腔隙,不能自行缓冲调节,最终引起跟骨内压增高。

7.跟骨损伤

既往跟骨急性损伤后有一部分患者后跟部有不同程度的疼痛表现,其原因多是由于跟骨骨折足弓改变、 跟垫损伤、足底受力分布改变、跟骨周围组织损伤等引起。

跟骨骨折中有一部分为应力性骨折,在足部比较常见,易发生在跟骨距下关节后下部,患者活动增加和地面变硬时疼痛明显,休息时疼痛不缓解 。

该骨折在运动员、军人和老年人中比较常见,与长期过度负荷和骨形成吸收失衡有关。

8.跟骨骨质疏松

部分跟痛症患者表现为足跟部酸痛,可为双侧,晨起时或休息后稍一活动时加重,充分活动后缓解,合并有腰背部疼痛,对于这一部分患者跟痛可能是由于跟骨骨质疏松引起。

跟痛症的康复治疗

1. 肢体锻炼

主要包括足底筋膜牵拉和跟腱牵拉锻炼。由于足底筋膜牵拉有助于炎症的消退,每天反复的牵拉跟腱、足底筋膜是减轻跟痛症患者疼痛的最有效的方法之一。

2. 使用足底垫、跟骨垫

能减少或分散跟骨撞击的应力缓冲和支撑跟下的纤维脂肪组织从而起到治疗跟痛的效果。

3. 肢体固定

疼痛严重时,可用夜间夹板或石膏托固定踝关节背伸5°-10°,以免使足底筋膜在夜间痉挛,晨起活动时引起疼痛。

4. 体外震波治疗

此疗法可促进足跟处局部血液循环,加快了局部炎症的减退,是治疗此病的有效方法之一。

5. 消炎镇痛药物

主要是非甾体消炎药,具有良好的镇痛效果,对大多数跟痛症的急性疼痛发作和长期疼痛是有效的。但是此类药物胃肠道反应比较强烈,既往有消化疾病病史患者慎用。

6. 局部封闭

当大多数保守疗法失败时,许多临床医生借助于此疗法。本疗法短期内的疗效是肯定的,但可能引起足底腱膜、跟腱断裂及足跟脂肪垫的退化,所以需慎重使用。

7. 手术疗法

极少数患者经过6 个月以上的非手术治疗无效时,可采用手术治疗,目前手术方法主要有软组织松解、跟骨骨刺切除。骨刺切除不是手术治疗的首要目的,但是在做软组织松解手术同时将跟骨骨刺一并切除还是有必要的。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论