三甲

三甲

肠梗阻的急救神器:肠梗阻导管

如果把一个人的肠子缝上,他能活多久?

假设把肠子完全缝死,前两天可能只是略显腹胀而已,到了第三天可能就会和痛苦相伴了......

谈到如此“重口味”的话题,殊不知真的有一种类似疾病存在,肠梗阻作为常见的急腹症,严重可发生肠坏死、腹膜炎,甚至危及患者生命。

肠梗阻

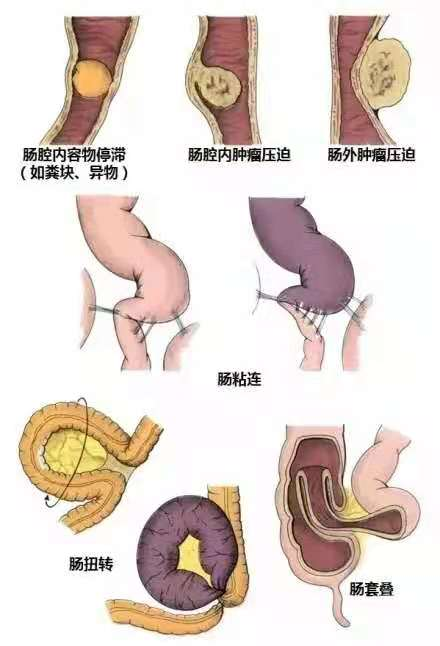

任何原因引起的肠道内容物排出不畅或无法排出称为肠梗阻,是导致急性腹痛的常见原因之一,不但可以引起肠管形态及功能的改变,严重的可出现全身生理状态的改变,甚至危及生命。

肠梗阻的临床表现

“痛、吐、胀、闭”是肠梗阻的四个典型症状

痛:为阵发性绞痛,且反复发作。

吐:不同程度的呕吐症状,不吃不喝也发生呕吐现象。

胀:明显的腹胀现象,梗阻平面越低,腹胀越明显。

闭:停止排便排气,若梗阻为不完全性,病人会有少量排气排便。

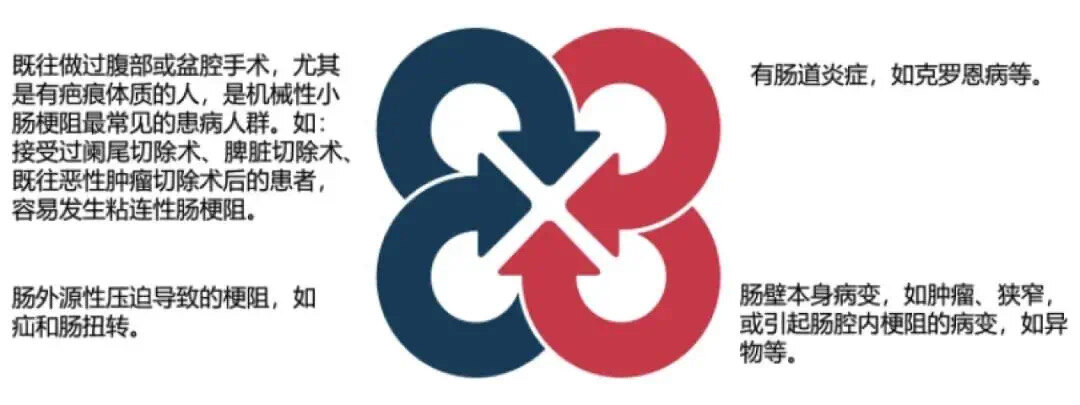

肠梗阻的易患人群

肠梗阻的高发人群主要是既往有过慢性的肠梗阻的症状,或者是有多次反复急性发作肠梗阻的病史,还多发生于以往有过腹部大手术、创伤、出血、异物或者是有炎性病史的患者。

治疗方式

肠梗阻常用治疗方法:内科保守治疗和手术治疗

内科保守治疗主要方式为胃肠减压,将胃管置入胃内,连接负压吸引。轻型单纯性肠梗阻经有效的减压后肠腔可恢复通畅。

全梗阻或位置稍低的梗阻时,普通的胃肠减压管由于长度较短,不能吸引低位小肠内的潴留物,因此往往不能解除梗阻。

内科治疗无效可采取外科手术,但很多肠梗阻患者就是外科手术后发生的,再次手术治疗,患者往往不能接受。

相比之下,内镜下肠梗阻导管置入术的创伤更小,效果更为理想。

肠梗阻急救神器:肠梗阻导管

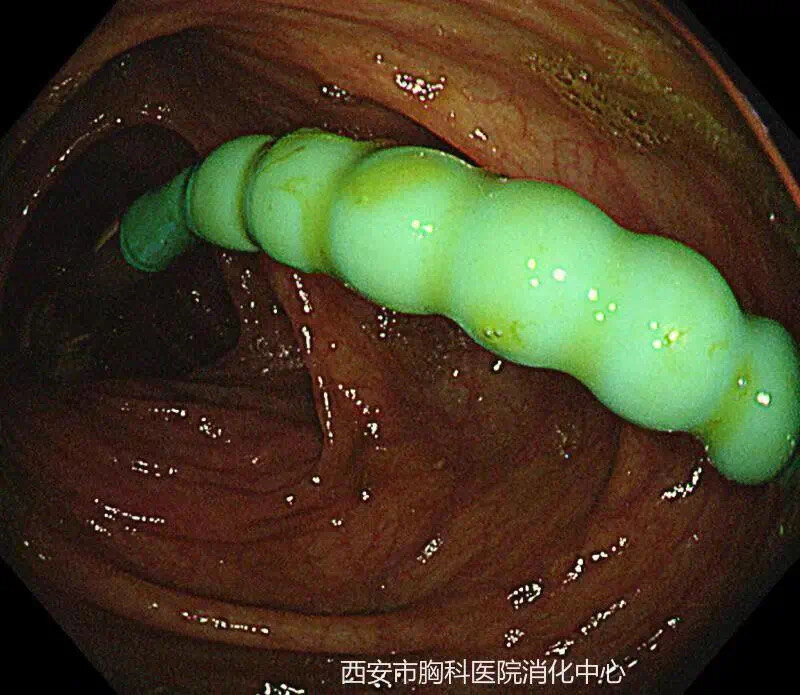

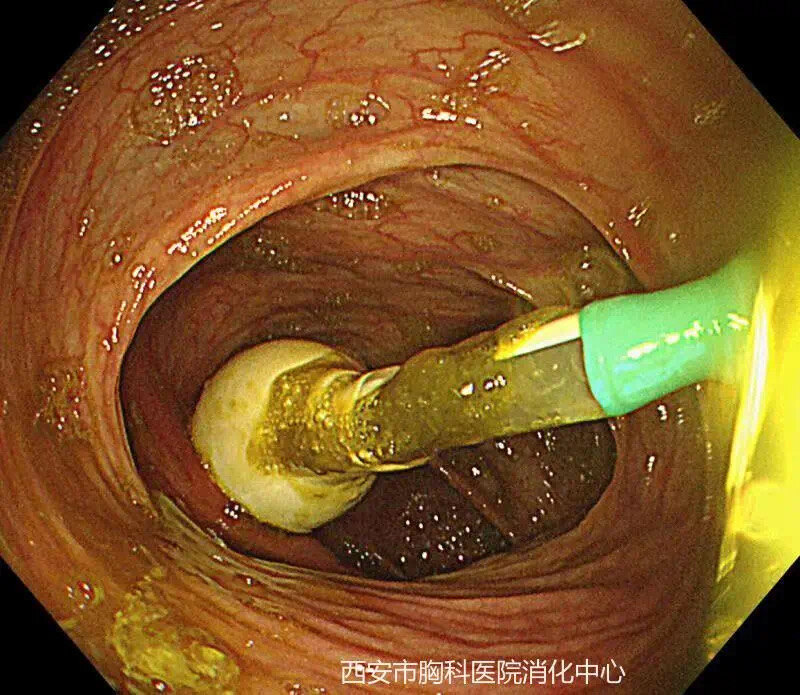

肠梗阻导管有3米长,头端有导引子和气囊,在胃镜引导下放入十二指肠或空肠起始部,再借助肠蠕动能够到达梗阻的部位,直接抽吸减压,迅速降低肠腔内的压力,消除肠管水肿,缓解梗阻症状,使常规保守治疗无效的肠梗阻患者能够得到治愈,避免了不必要的的手术。可通过肠导管注入中药、生植物油等,直接作用于梗阻的上部,利于解决梗阻。与传统疗法相比,有治疗周期短,见效快,创伤小等特点。即使是完全梗阻,肠梗阻导管减压治疗后,可减轻梗阻以上的小肠的扩张和水肿,减少术中的污染,并利于行粘连松解和手术吻合,也利于行腹腔镜等手术。对于粘连严重和反复粘连的肠梗阻,不仅可利用肠导管在术前进行减压,还可在术中进行肠排列,避免术后梗阻复发。晚期肿瘤性梗阻病人应用肠梗阻导管可以进行小肠减压、肠内营养、药物灌注治疗等。

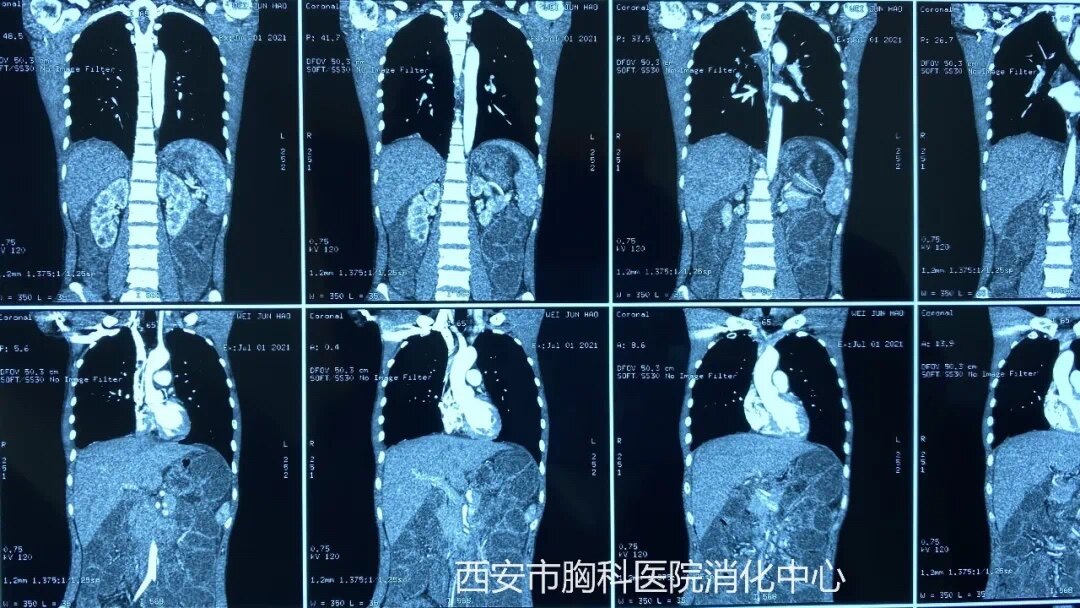

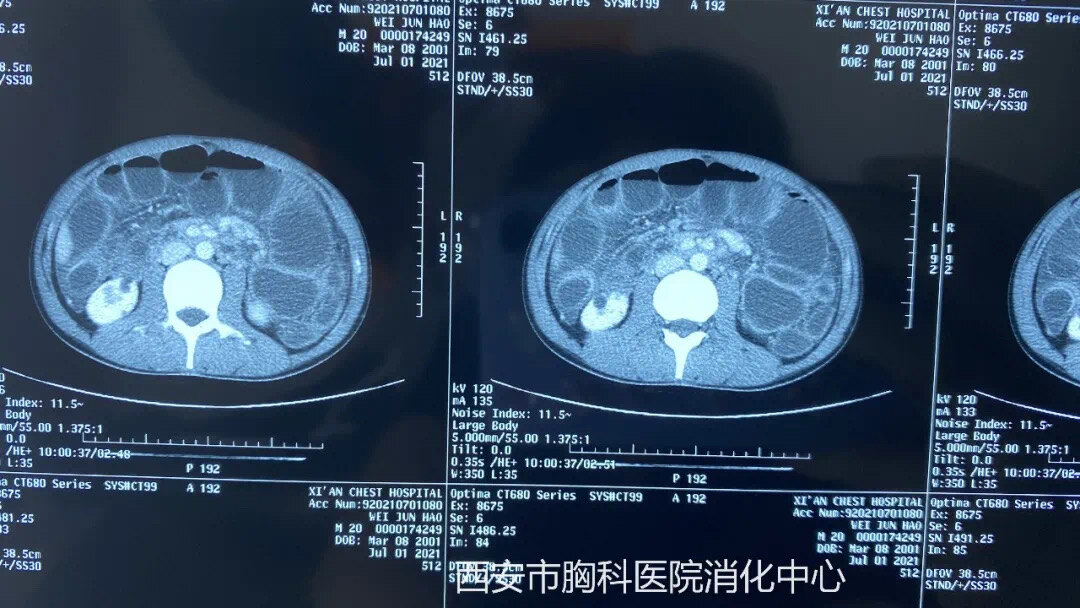

案例分析

前几日,我科接收一肠梗阻患者,入院前几日开始感觉腹部肿胀难忍,肛门也没排气,无法进食,甚至无法直立行走,胃肠减压效果不明显,为尽快解决患者的痛苦,几位主任讨论决定尽快为患者置入经鼻型肠梗阻管减压术。术后,患者腹痛腹胀慢慢减轻,已能下床行走。

经鼻型肠梗阻导管优点

1、单纯性粘连肠梗阻减压吸引解除梗阻,避免手术。

2、术后容易引起粘连性肠梗阻的病例术中作为小肠内支架(肠排列)导管。

3、克服传统消化道造影因肠管重叠诊断及定位困难的缺点,小肠梗阻部位的造影检查诊断与治疗可同时进行。

4、辅助作用:晚期肿瘤性梗阻病人术前及术后进行小肠减压、肠内营养、药物灌注治疗等。炎性肠梗阻与急性胰腺炎前期减压后期营养等。

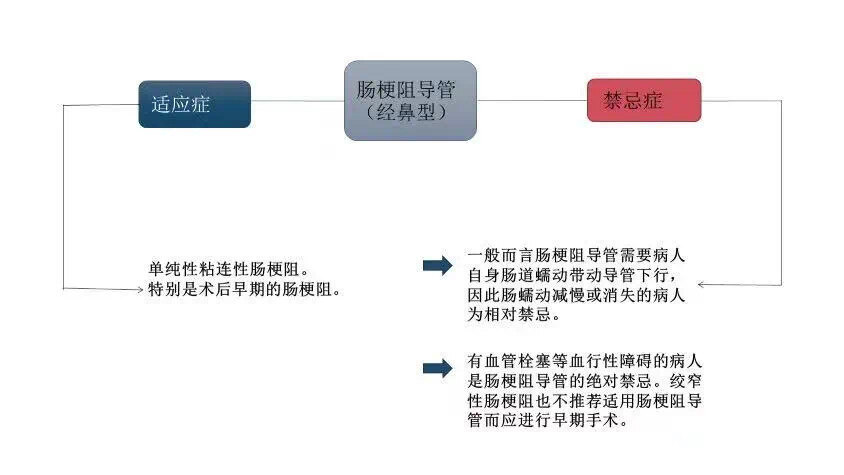

肠梗阻导管适应症及禁忌症

适应症:

①纯粘连性肠梗阻,可以行经鼻肠梗阻导管直接减压诊断、治疗。

②需要手术治疗的粘连严重的肠梗阻,术中经肠梗阻导管行肠排列,防止术后复发。

③可行根治性手术的结直肠恶性梗阻术前的过度治疗,避免急诊造口术后行二期吻合手术。

内镜下肠梗阻导管置入术是一项很有价值的治疗措施,微创、安全、有效且手术过程不是太复杂,在工作实践中往往能解决临床中一些棘手的问题,对于肠梗阻患者可以很快地缓解症状,作用立竿见影,部分患者经过治疗可以完全解除梗阻,同时也可以为手术患者保驾护航,为医院其他科室提供强有力支持,让肠梗阻患者更快更好地解除病痛!

张蓉 副主任

西安交通大学附属胸科医院消化中心副主任,副主任医师。空军军医大学医学硕士,原唐都医院消化内科副主任医师。

擅长:消化系统常见疾病诊治,包括消化道早癌的诊断与治疗、炎症性肠病、功能性胃肠病、HP感染与相关胃疾病、肝硬化、胰腺炎、脂肪肝等。

临床能力:熟练掌握胃镜、肠镜、超声内镜、胶囊内镜及多种内镜下治疗技术,如 1.内镜下粘膜切除术(EMR)2.内镜粘膜下剥离术(ESD)3.内镜粘膜下挖除术(ESE) 4.内镜胃壁全层切除术(EFR) 5.内镜经粘膜下隧道肿瘤切除术(STER) 6. 内镜逆行性阑尾炎治疗术(ERAT)7.内镜下食管胃底静脉曲张精准断流术(ESVD)8、透明帽辅助内镜下硬化术(CAES)9、消化道支架植入术等。

学术任职:陕西省保健协会早癌筛查委员会消化专业秘书兼委员、 陕西省抗癌协会肿瘤内镜专业委员会早癌学组委员、陕西省预防医学会消化病预防专业委员会委员、陕西省国际交流促进会消化专业委员,陕西省抗癌协会第一届肿瘤人工智能与机器人诊疗专业委员会委员。

本文是张蓉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论