三甲

三甲

骨折往事

骨折治疗已经有几千年的历史,古代世界各个地区通过经验总结发展了各自独特的方法,积累了宝贵的经验和文献。翻开尘封的历史,希波克拉底时代对骨伤已经相当重视;中国古代有中医正骨手法、小夹板技术;阿拉伯人发明了石膏固定术,东方人的独有的智慧引领我们的治疗在不切开皮肤的逻辑内施展,获得了非常成功的效果。同时西方发达的外科学使他们切开皮肤,直视身体内部,不怕试错的勇气促使他们勇敢的迈出了手术治疗的第一步。1880年美国人Nicholas Senn设计了象牙髓内钉,同时期Hansmoon首次报道了接骨板。上世纪六十年代,AO理念“坚强内固定”开始根植于世界上每个骨科医生心里。但随着并发症的不断涌现,人扪对骨折治疗又不断的反思。BO理念应运而生,于是闭合复位髓内钉固定(至少在下肢长骨骨折)占据了主导地位,换一种角度,这何尝不是中医所倡导的理念呢?所以历史总是循环往复,思维不断碰撞,真理逐渐占据主流。前辈的保守治疗技术在现代是否还有用呢?是不是骨折了就一定要手术呢?

阿拉伯人的石膏固定法

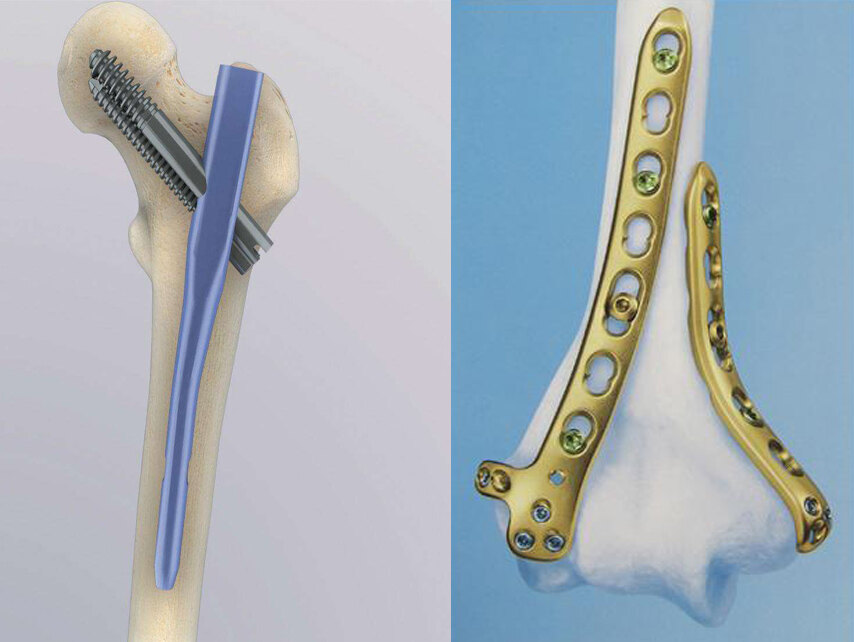

现代髓内钉与接骨板

骨折愈合:动静间的一场焊接

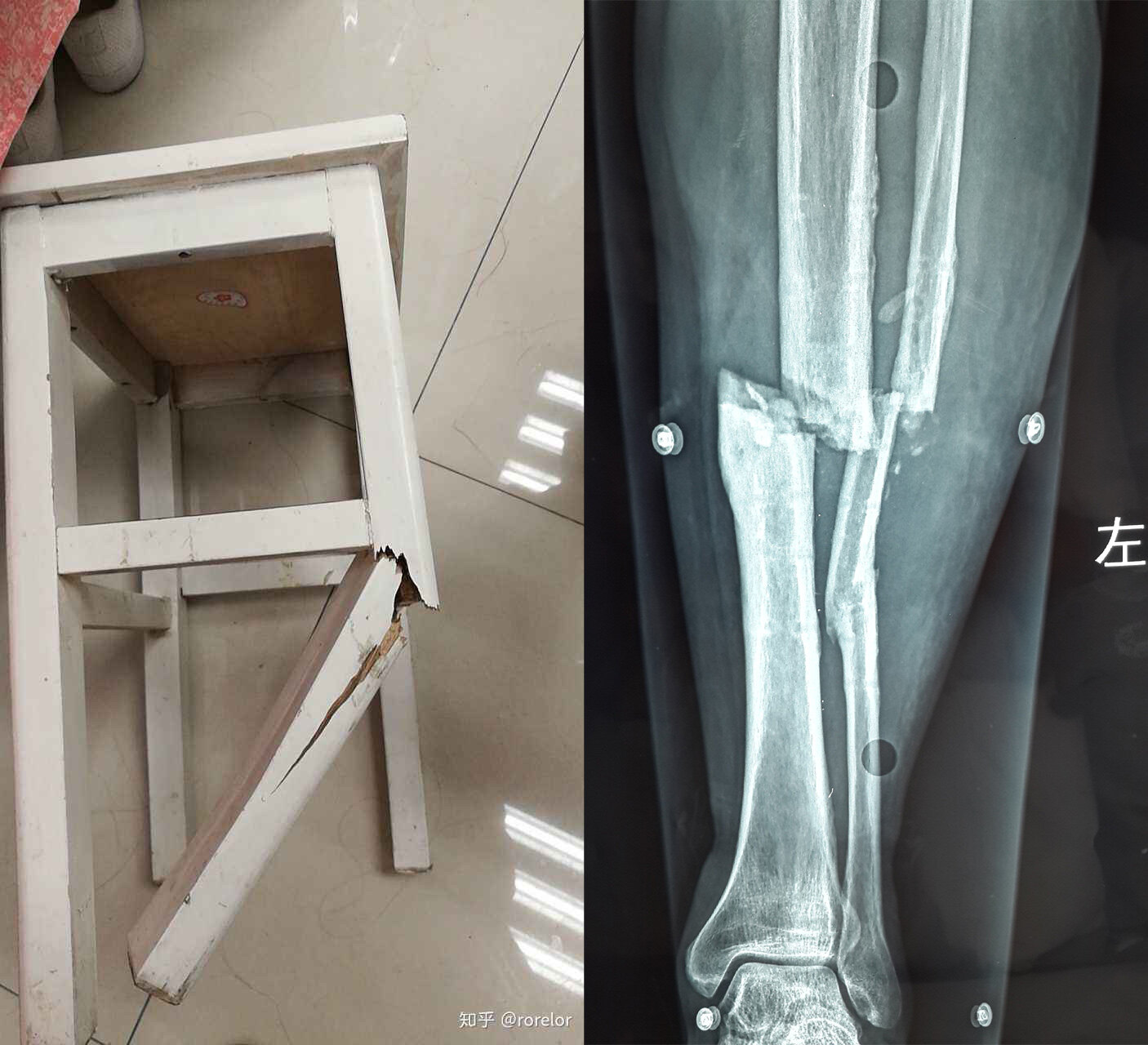

很多不是学医的朋友会问,难道骨头断了还能长上吗?我马上意识到一个问题,朋友们把骨头当木头了,把骨科医生当木匠了。也许在他们的概念里,骨头断了就像家里椅子腿断了一样,用钉子钉上就行了。其实我们的骨头比木头先进得多,因为看似坚硬的骨头里面遍布血管神经,它是有愈合能力的。所以我把骨愈合比作焊接,焊接好的骨头比原来还要坚固!椅子腿可没有这个功能。

骨折和断裂的凳腿完全不一样,骨头是有生命的,凳子腿则没有

但骨折愈合是有条件的,一般认为有两个必要条件①稳定②血供。第一个条件就是让骨折端稳定,这个很好理解,如果腿断了,就让骨折端随意晃动,怎么愈合呢?焊接工人焊接两个零件也要先固定好再焊接吧。所以第一步先稳定好骨折端,然后等待我们的自身细胞把它们焊接好(从这个角度看医生做的只是把骨头放在合适的位置,真正起作用的还是自己)。第二个条件就是血液供应,所以为什么骨科大师强调保护好骨的血供,这一点中医做得最好,因为不切开就没有破坏,也就不会进一步破坏血供。那么问题又来了,外在的夹板固定稳定性不够,容易长歪,而手术的钢板实际上又在破坏血供。人总是怎么矛盾,在矛盾中成长,在矛盾中进步。可以说固定做得再好,再严丝合缝,血液供应破坏了,就相当于焊枪没有了焊条,怎么焊接?

焊接时需要先固定好零件,同样骨折愈合也要先固定好骨头。愈合其实是我们自身的能力

微动:给焊接留一点空间

当年坚强固定理念横扫天下,但人们渐渐的发现,并发症也着实不少,随着骨折基础理论的进步,发现其实对于骨头(尤其是长骨),骨折那种不为我们觉察的微动能促进愈合。但微动为多少?似乎是没法定量的。不太大、不太小,满满的中庸之道。

天衣无缝未必是对的

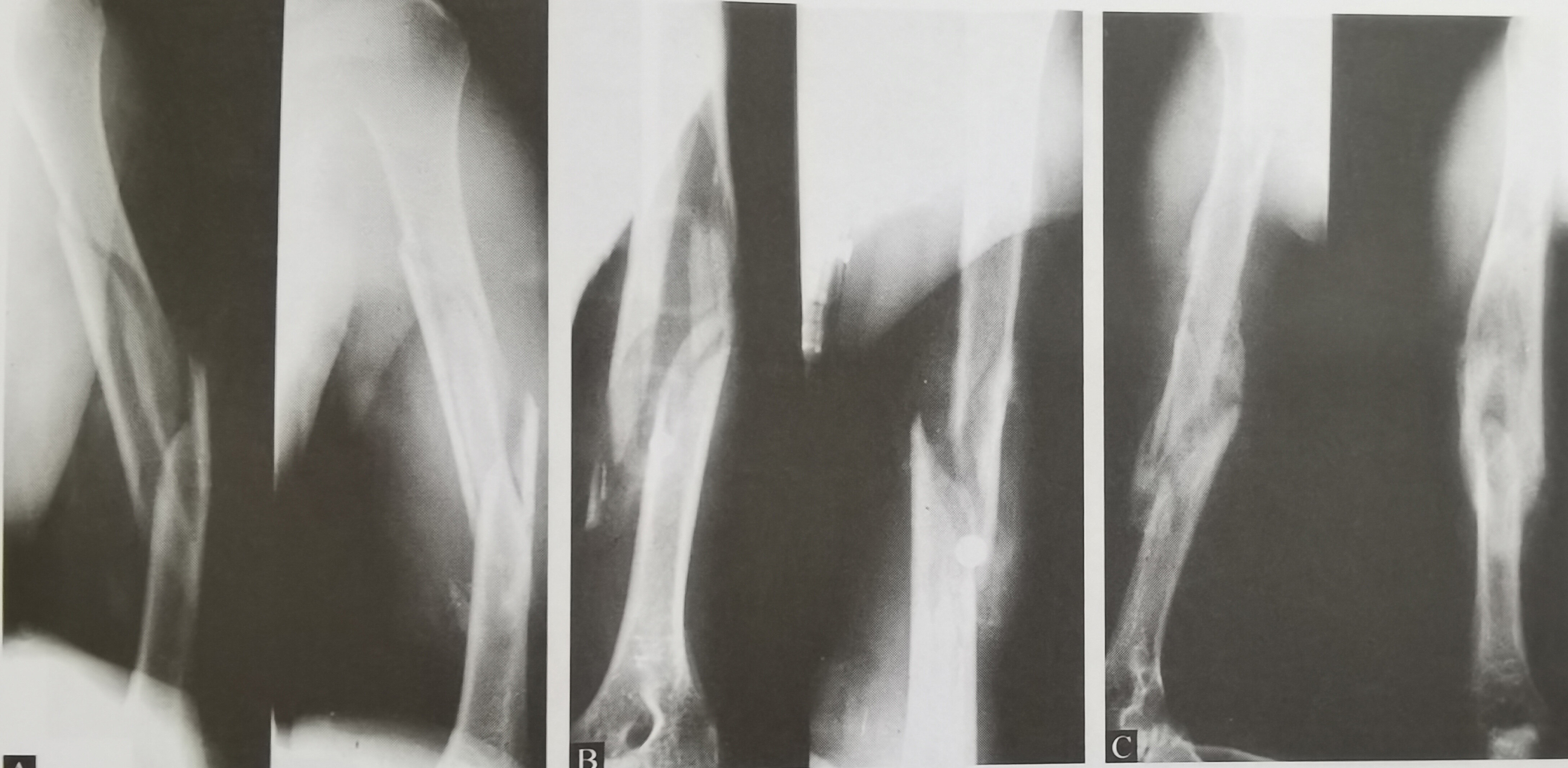

患者经常那着片子问医生:做完手术还有个缝没问题吗?髓内钉之后骨折块还分离很远,能愈合吗?骨科医生和木匠的理念是有区别的,木匠必须绝对精准、严丝合缝,而骨科医生更像个园丁,在充分保护骨头血运的情况下,使之稳定,恢复力线,愈合是没问题的。只有一种情况要以木匠的标准要求自己,就是关节内骨折,要做到坚强固定,严丝合缝。

如何这例“严丝合缝”的对上,骨折将不会愈合或愈合很慢,因为骨块的血供被破坏了

旧瓶酿新酒:保守治疗不过时

美国加利福尼亚的Sarmiento是现代保守治疗的推行者,他以现代科学的方法,揭示了对于某些骨折非手术治疗优于手术。在万恶的资本主义社会还能坚持真理,着实不容易。要知道非手术治疗花费可是最少的,得为他点赞。举个例子:肱骨干骨折。

肱骨干骨折保守治疗已经被公认为金标准,因为它周围肌肉丰富,血供良好,对短缩、成角、旋转要求不高,而且愈合快。手术治疗和它相比,创伤大,也增加了骨不连的可能。尤其是年轻女性,上臂一个长长的手术疤痕有多难看!幸运的是Sarmiento先生的理念被写入了《骨折治疗的AO原则》第三版。

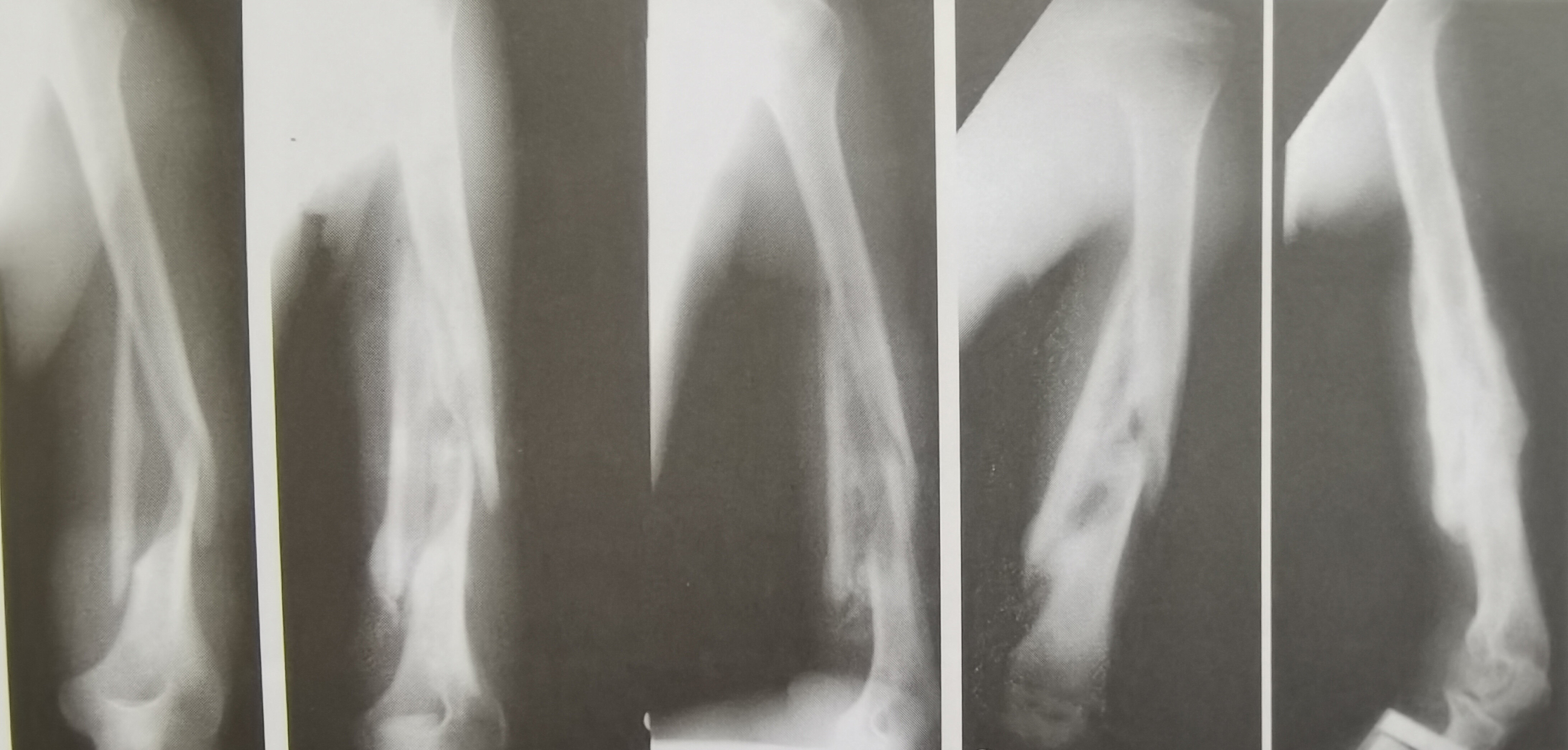

肱骨干骨折保守治疗可以达到良好的力线愈合

这种愈合才是真正的骨折自然愈合,不是严丝合缝却坚固异常

长期以来骨折石膏固定需要固定上下两个关节被认为是常识,但肱骨干骨折不同,首次证明了不用固定上下关节即可达到良好的力线愈合。重力的向下牵拉和肌肉向上提拉促成了良好的微动环境,而肌肉夹板作用又维持了复位的稳定性。

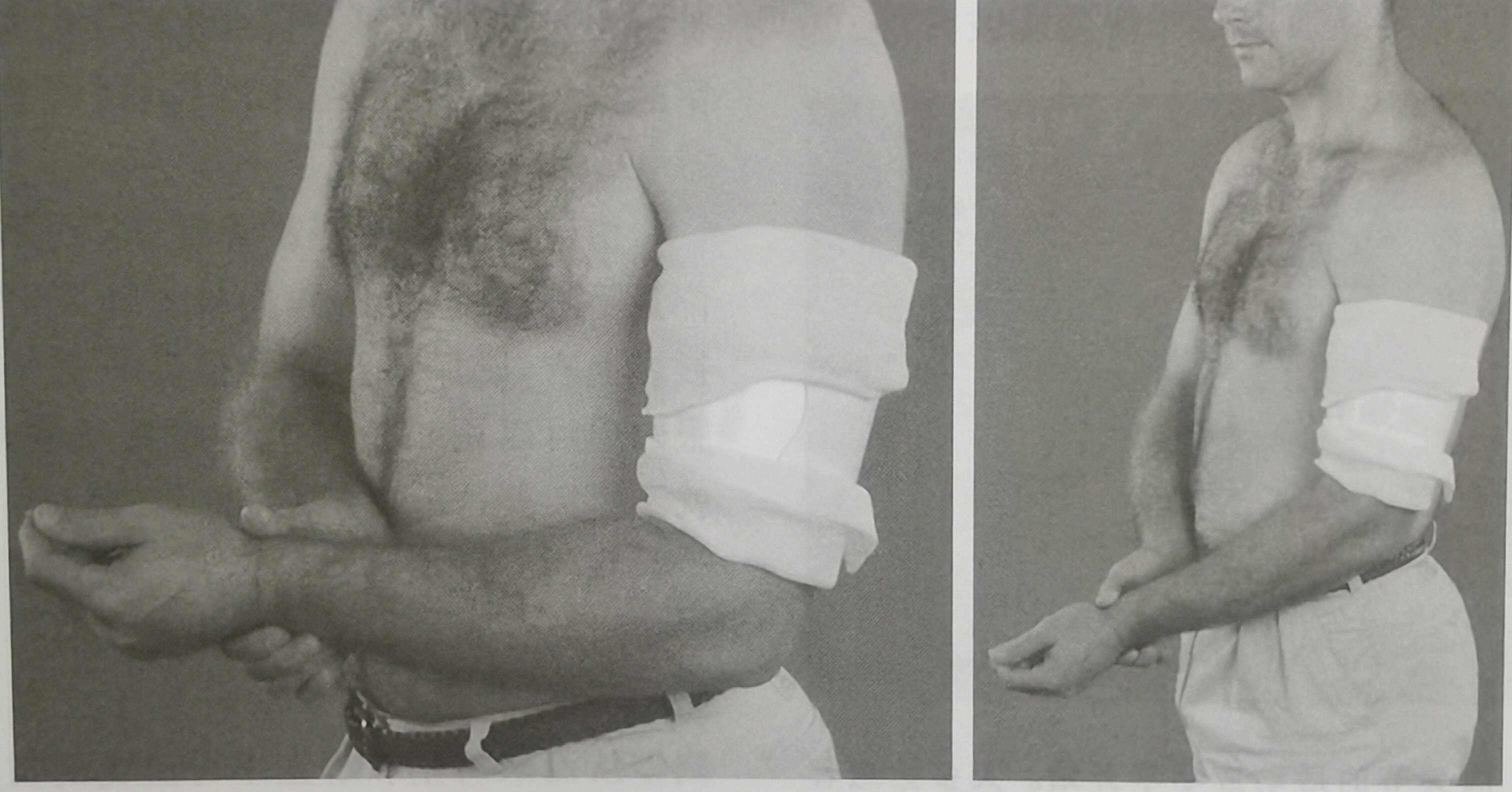

治疗方法是:1、初始石膏:早期肿胀明显,以过肘石膏固定,记得不用过肩。2、功能支具:症状不明显时开始用不过肘、不过肩的功能支具(Sarmiento支具),并不断调节松紧。3、使用支具两周内开始肩肘被动功能锻炼。4、一般伤后8周基本愈合,12周恢复正常活动(具体做法参照《骨折非手术治疗》一书)

Sarmiento支具突破了传统的认为石膏固定需要跨越上下两个关节的理念

正如Sarmiento大师说的一句话:我们不应该总是问病人你想做那种手术,而应该是手术还是非手术?

不论是保守还是手术,都要依据循证医学的概念:临床证据、医师经验、患者需求。我想不论是医学技术还是医学人文都是前进的。我们能突破黑暗的中世纪,也能在不断的争议中努力前行,更能迎接先进的未来。

本文是潘俊博版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论