三甲

三甲

向阳而生——做一名积极乐观的“患者”

最近遇到两个患者,印象深刻,让我忍不住想讲一点关于疾病、生活态度的小作文。我先为大家大概叙述一下这两个患者的情况。

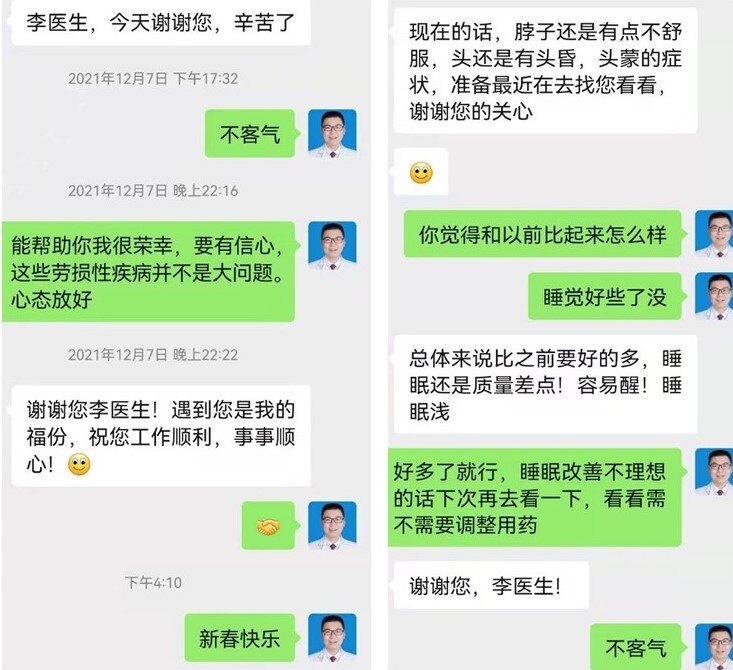

患者小p,男,28岁,因颈肩部疼痛半年就诊。小p自己说半年前在当地医院诊断为“颈椎病”,并开了些口服药物。回家服药后,症状有所好转,但是总觉得好不利落。过不了多久脖子肩膀又开始疼痛,周而复始。就这样他辗转多家医院求诊,大多数说法都差不多,就是说他是颈椎病,没太大问题。当然就诊过程中,也碰到过脾气不太好的同行,听他絮絮叨叨后直接说他有“神经病”。小p来到我的诊室,短暂交流后就能从他言语中感受到强烈的焦虑。再进一步沟通,最近半年因为我们眼中没什么大问题的“颈椎病”,折磨的他连班也不上了,每晚上只能睡2-3个小时。我问他是否因为睡眠问题就诊过,他说没有。正在我寻思着怎么能劝他去精神心理科也会诊一下时,小p开口了:“李医生,你是不是也觉得我有神经病?”这句话一说,把我给整笑了。

我和他又聊了很久,告诉他我认同他的感受,他肯定是觉得非常不舒服所以才到处求诊,但是他的颈椎病本身确实没有那么严重,慢性颈肩部疼痛发病率很高,我们应该正确的对待。患者尽量做好自己需要注意的,比如纠正生活工作中的不良姿势、避免枕高枕头、避免长时间低头伏案工作等等,在疼痛明显时可短期用药。最后也说服他到精神心理科就诊,使用些改善睡眠、抗焦虑药物。一个月以后,小p再次来到我门诊,又和我聊了很久,但这次他已经觉得症状改善不少。我告诉他以后不用总往医院跑,年轻人应该去干点年轻人的事儿,去找个女朋友、谈一场恋爱,去和朋友喝酒、旅游。

(小p如果看到了觉得不合适可以联系我删除,我的初衷是想帮助更多患者朋友)

另一个患者小b,女,26岁,因反复腰痛2年余就诊。小b心思很缜密,手机做了文档,将自己2年来的症状变化记录得非常仔细,同时还保存了所有影像学报告单,这让我的病史采集工作异常轻松。小b说以前就诊时诊断为脊柱裂,医生说她比一般人更容易腰痛,所以平时她非常注意自己的坐姿,尽量避免不好的工作习惯。但是最近几个月单位工作任务很重,腰就有点受不了了,吃了不少中药,效果一般。症状的反复让她难以接受,干什么都觉得没有乐趣。我让小b做了个磁共振,磁共振能看到腰4/5、腰5/骶1椎间盘退变,但没有明显的突出,同时还有几节椎板闭合不全,脊髓低位、脊髓纵裂等等问题。我花了些时间和小b讲解她的病情,同时也告诉她:现在她并没有先天发育带来的神经功能异常,应该开心一些,和有些患者比起来她幸运多了。腰痛发病率非常高,就算她没这些问题,没准也一样会腰痛,我本人就是个慢性腰背痛患者,这是职业和工作习惯造成的。我问她有没有结婚,她说没有,因为腰痛,相亲的心情也没有。我建议她适当做一些锻炼腰背肌的锻炼,平时不要坐的太久,疼痛时候短期用药,去谈恋爱,出去玩。不舒服了可以再回来找我看。小b走的时候说,听我讲完以后,她的心情好多了。她还没有到随访的日子,希望后面她能和小p一样,虽然不能完全避免慢性疼痛的折磨,但也可以不那么抑郁的和它和谐共存。

小p和小b两个人其实是一类患者群体的缩影,他们心理很敏感,对有些疾病和症状不能做到完全理解和接受。他们有的会想“医生,你不是说这个病没有什么大问题吗,为什么我就是好不了?”还有的会想“为什么以前我就没这问题,治来治去就不能恢复成原来的样子吗?”造成他们这样的心理情况有很多原因,随着社会-心理-生物的医学模式理念的更新和对心理健康因素的重视,发现不同患者在不同的社会、生活环境中呈现出不一样的心理特征,而痛觉是生理、心理等多种因素混杂演绎的体现,尤其是慢性疼痛患者的心理因素的影响和干扰作用尤其明显。在慢性腰痛的治疗中,重视心理因素的治疗已经是推荐策略之一。

这类患者从我个人角度来看,需要得到更多帮助,因为他们很多行为和想法不被别人理解接受。久而久之,甚至无法胜任正常的社会、家庭角色。我常常建议患者朋友们尽可能科学、全面地了解自己的病情。在脊柱骨科门诊中多数患者属于退行性疾病,通俗点说就像零件老化了。我们举个例子,就像一辆出厂跑了十几、二十万公里的汽车,很多零部件会出现老化,而医生更像是维修工人,帮助做一些维修保养,目的是让汽车重新上路行驶。但汽车的发动机等主要部件老化是无法完全避免的,在以后的行驶过程中要注意行驶的路况,尽量多走平路、少些颠簸,最大程度的延长汽车的行驶寿命。朋友们应该学会和一些疾病状态做妥协,不要钻牛角尖,因为你这辆车永远不可能像变形金刚那样随便就变成刚出厂时的崭新状态。

大家应该把注意力放在生活中更多值得关注的地方,比如更多陪伴父母、带他们去旅游,去看他们年轻时候没有去过的地方,比如何更好地和配偶和睦相处、找回刚恋爱时的甜蜜,还有陪伴子女、花更多精力去参与他们的成长,去改善生活、享受生活。做一个向阳而生、积极乐观的“患者”,我相信这样才能使疗效最大化,同时也可以使医生收获最大满足。

我是李东哲,一个喜欢“话疗”的脊柱骨科医生。在从事医疗行业十多年后,终于明白能给我带来最大满足的是帮助我的患者朋友们重新回归正常、幸福的生活。

本文是李东哲版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论