三甲

三甲

夜尿增多----看这篇就够了

一、什么是夜尿症?

正常情况下,人们晚上睡觉是不会起夜排尿的。人体科学的生理机制,会让我们晚上代谢趋向于缓慢,进入待机状态,小便自然生成较少,膀胱的大小足够储存一晚上的尿液,安眠到天亮。通常我们所说的起夜,更科学的说法是夜尿症,多指睡眠期间小便次数的增多和小便量增多。我国指南推荐以每晚排尿≥2次作为夜尿症的判断标准。

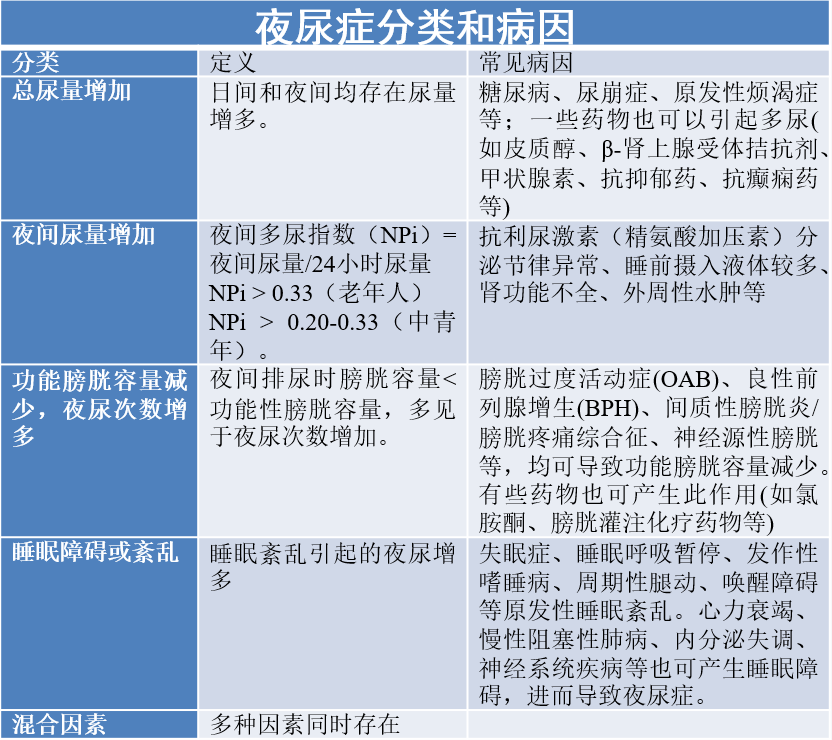

二、夜尿症的分类和常见病因。

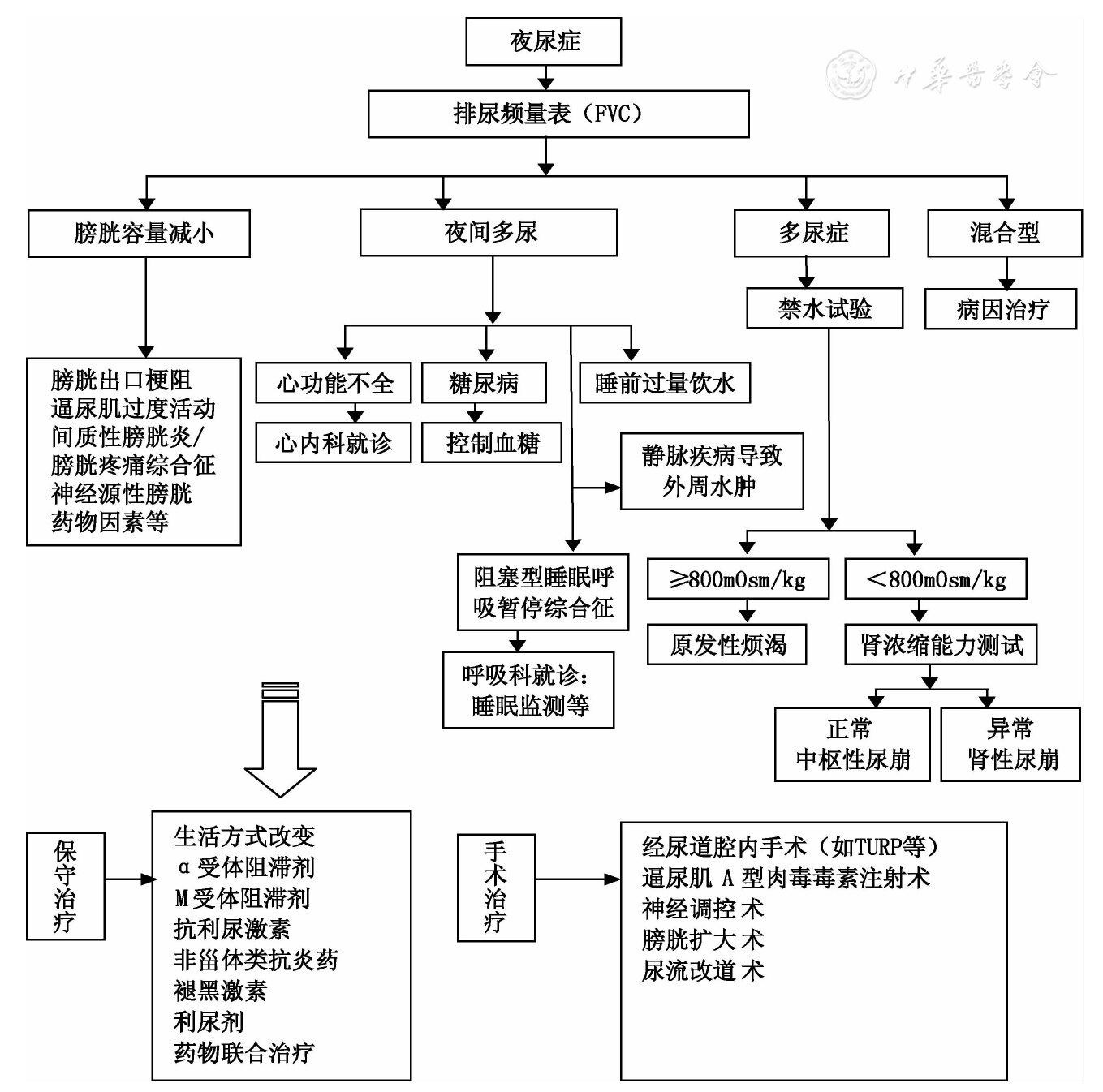

三、夜尿症如何治疗?

以改变生活方式作为基础治疗,根据疗效和不同病因选择药物或外科治疗。

(一)改变生活方式

①限制饮水,睡前限制液体摄入,特别是酒精或咖啡;②提高睡眠质量;③注意夜间保暖,增加皮肤血供,减少尿液产生;④适度运动、抬高下肢,以减少水潴留;⑤膀胱过度活动症患者进行膀胱功能训练,如延迟排尿等;⑥盆底功能锻炼;⑦睡前尽可能排空膀胱,某些患者可在睡前行间歇导尿或留置尿管。

(二)药物治疗

1.α受体阻滞剂:

α受体阻滞剂能降低膀胱出口的阻力、减少残余尿量,从而降低排尿次数。应注意眩晕、低血压等不良反应。常用的α受体阻滞剂包括坦索罗辛、多沙唑嗪、特拉唑嗪、赛洛多辛等。对合并膀胱出口梗阻(BOO)如前列腺增生(BPH)的夜尿症患者推荐使用。

2.M受体阻滞剂及β3受体激动剂:

M受体阻滞剂可以通过抑制逼尿肌过度活动(detrusor overactivity, DO)、降低尿急程度来增加功能膀胱容量,适用于夜间膀胱容量减小的患者。应注意口干、便秘、排尿困难等不良反应。常用的M受体阻滞剂包括索利那新、托特罗定等。对合并膀胱过度活动症(OAB)的夜尿症患者推荐使用。

β3受体激动剂可以通过刺激膀胱逼尿肌表达β3受体,后者兴奋后可以导致逼尿肌舒张。米拉贝隆是首个被FDA批准用于治疗膀胱过度活动症的β3受体激动剂,它可以在不增加急性尿潴留风险的前提下,显著改善患者尿频、尿急及急迫性尿失禁等储尿期症状。对合并膀胱过度活动症(OAB)的夜尿症患者推荐使用。

3.抗利尿激素(ADH):

目前临床常用的是1-去氨基-8-D精氨酸加压素(DDAVP),是一种人工合成的抗利尿激素类似物, DDAVP可用于治疗夜间尿量增多、膀胱容量减小、排尿次数增多的成年夜尿症患者,在合并夜尿症的BPH患者中效果明显。DDAVP治疗夜尿症的疗效不受年龄影响。DDAVP片剂起始安全用量为男性0.1 mg,每天1次;女性0.05 mg,每天1次,可根据患者的疗效调整剂量。对以夜间多尿为主的夜尿症患者推荐优先使用。

DDAVP的不良反应:最主要的是低钠血症;其他少见的如头晕、乏力、头痛、恶心、腹泻、腹痛等。不良反应的发生多与患者的年龄、性别、基础血钠浓度、肾功能状态、血红蛋白水平、心功能状态等有关。

高龄且基础血钠浓度偏低的患者,低钠血症发生率较高,应慎用,推荐采用以下方法加以预防:严格限制夜间饮水;监测血钠浓度,从用药后3 d开始,连续2周、每周1次,以后每1~2个月定期复查;若血钠浓度低于正常值范围,建议停药,停药后不良反应大多可自行减轻或消失。

4.利尿剂:

利尿剂作为治疗夜尿症的可选方案。利尿剂在给药后2 h起效,4~6 h达峰值,持续时间为6~12 h。常用的利尿剂有氢氯噻嗪、呋塞米等,推荐上午使用。

5.药物联合治疗:

α受体阻滞剂联合M受体阻滞剂可减少前列腺增生症合并膀胱过度活动症患者的夜尿次数;氢氯噻嗪联合特拉唑嗪可使近30%患者的夜间排尿次数减少50%以上。

6.其他药物:

非甾体类抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)对于治疗伴有BPH的难治性夜尿症患者有效,常用的NSAIDs包括塞来昔布、洛索洛芬等。褪黑激素的分泌与夜尿症状明显呈负相关,提高内源性褪黑激素水平可能是一种预防和治疗夜尿症的方法。常用的褪黑激素为美拉通宁。

(三)外科治疗

对于某些调整生活方式及药物治疗效果不佳或有明确手术指征的患者,可给予恰当的外科治疗:存在因前列腺增生导致膀胱出口梗阻的夜尿症患者可行经尿道前列腺切除术(TURP);存在DO的患者可行逼尿肌A型肉毒毒素(BTX-A)注射或骶神经调节(SNM);存在膀胱挛缩的患者可行膀胱扩大术或尿流改道术。

参考文献:

[1] 王建业,廖利民,许克新,等. 夜尿症临床诊疗中国专家共识[J]. 中华泌尿外科杂志,2018,39(08):561-564.

[2] Weiss J P, Everaert K. Management of Nocturia and Nocturnal Polyuria[J]. Urology,2019,133S:24-33.

本文是黄海版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论