三甲

三甲

防大于治,6招教您自测糖尿病足患病风险!

什么是糖尿病足?

双足是人体名副其实的苦力。既要承受全身的重量,又要缓冲坚硬的地面,还要能跑能跳,比较容易遭受各种创伤。而得了糖尿病,对足来说更是雪上加霜:高血糖会慢慢损害足部的神经、堵住足部的血管,逐渐导致严重的足部疾病,这便是糖尿病足了。

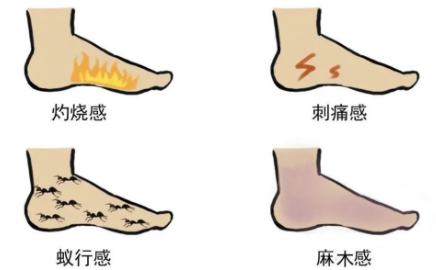

- 轻度糖尿病足:可导致手脚麻木、对温度感觉不敏感等神经症状;

- 重度糖尿病足:可导致严重的溃疡、感染、血管疾病、神经病变性骨折,甚至截趾截肢

相关流行病学数字也触目惊心:

- 在我国高达27.3%的截肢是由糖尿病足所致;

- 糖尿病足是我国非创伤性截肢的首要原因 ;

- 我国78.8%的糖尿病足为混合型,糖尿病足截肢率高达19% 以上

大家都知道糖尿病不可怕,可怕的是糖尿病并发症,而糖尿病足是一种严重的并发症,如果不及时治疗,可能会面临截肢。如何做到早期发现,及时治疗,避免截肢呢?是不是一直要去医院进行糖尿病足的检测呢?学会下面六招,轻松在家进行检测,早期发现,早期治疗。

视觉检查

①看足部皮肤是否出现异常,如皮肤干燥、粗糙、瘙痒、脱皮、红肿、破溃等,出现上述情况,很可能是糖尿病足。

②看足部形状的改变:跖骨头下陷,跖趾关节弯曲形成弓形足、槌状趾、鸡爪趾等,看是否有鸡眼、胼胝、老茧、脚气等,出现上述情况,将预示糖尿病足有可能会出现。

温度检查

①自我感觉,如果足部皮肤出现炎症,皮温将升高;如血管堵塞,缺血严重,则皮温降低,足部发凉,升高或降低,都属异常,及时就医。

②红外测温仪:精确测量足部皮肤的温度,按照五点法皮温进行测量。

“五点法皮温”是指在统一条件下(患者晨起静卧,室温 21-24℃,去除覆盖测量点衣物 30 秒后)运用红外体温计检测患者双侧髌骨下缘、内踝、外踝、足背及足底五个点的皮温,额温作为参照皮温,反应患者下肢微循环情况。

测温要点:

规范测量环境、避免了干扰

根据血管解剖、选择测量点

首次测量护士、标记参考点

颜色检查

如果足部皮肤短时间内发生变化,由苍白→发红→发紫→发黑,尤其是脚趾头,提示可能发生了糖尿病足,立即就医。

触觉检查

①用冷凉的金属体触碰脚部皮肤,检查脚部皮肤是否感觉到冷凉, 或用 37°C 的温水浸泡双脚,是否感觉到温热,如果没有感觉,表示足部已有明显的温度感觉减退或缺失。

②如果足部出现疼痛、麻木、有时觉得有踩棉花或蚂蚁走的感觉,可能下肢神经出现病变,警惕足部受伤。

行走距离检查

首先,我们来了解一下间歇性跛行,下肢动脉闭塞或狭窄,引起肌肉缺血,导致走一段路后小腿出现酸痛,休息片刻后又能继续行走,停停走走,走走停停。严重程度与跛行距离有关。如不及时治疗,后续将会出现冷、麻、痛,尤其晚上睡觉时加剧。

脉搏检查

检查足背动脉搏动情况,位于足背中部第 1 足趾与第 2 足趾之间,以双手食指中指无名指施加相同压力,寻找并感知两侧足背动脉搏动的强弱,进行对比,有明显差异,可能已出现血管堵塞,及时就医。

预防糖尿病足出现或加重?

1、戒烟

吸烟会使血管进一步收缩甚至痉挛,阻碍人体血液循环顺畅运行,让手脚供血不足。

手术开通血管之后如果不戒烟,血管再次堵塞的机会也会大大增加。

2、控制血糖

高血糖会导致血管堵塞,是引发糖尿病足的主要原因。日常注意控制好自己的血糖水平,均衡饮食,少食多餐,遵照医嘱服降糖药或注射胰岛素,定期监测血糖。

3、自查双足

糖尿病足开始出现,都是会伴随着红肿、破皮现象,所以每天检查一下是有必要的,尤其是出现脚麻现象的糖尿病患者,出现不好的征象要及时就医。

糖尿病患者如每天洗脚,水温需要自己或家人用手试,以不烫为宜,洗净后用柔软的毛巾轻轻擦干,尤其是足趾间隙的水气一定要擦干净。如足部皮肤过于干燥甚至皲裂,擦干足后可使用凡士林等软膏柔润皮肤。

4、穿合适的鞋袜

糖尿病患者要注意自己的双脚健康,要选择舒适的鞋子和袜子,以便更好的保护脚部健康。

? 穿软底、宽松、透气、轻便的鞋

? 穿非化纤织物袜子,可穿戴分足趾袜子

? 穿鞋前应检查鞋子里面是否有异物,避免磨脚。

5、指甲修剪适度

糖尿病患者修剪指甲的时候应该不要过度修剪,不要剪到皮肉。

? 糖尿病足避免足底针灸、针刀等创伤性治疗

? 糖尿病足避免不正规修脚

? 糖尿病足避免穿露趾凉鞋或拖鞋避免足尖外伤

6、适当运动

适当规律的进行心脏负荷以内的运动锻炼,有助于缺血肢体侧支血管增多及肌肉从血液中的摄氧能力,从而控制体重,减少自身负担。

? 糖尿病足如存在下肢动脉病变,运动能力受限,行走一段距离后即出现下肢疼痛,出现症状的距离称为跛行距离,此时仍应坚持锻炼,每周至少5天、每日行走至少达3次跛行距离

? 出现足部破溃或症状严重无法行走,仍可在床上活动下肢达到锻炼效果

总之,糖尿病患者一定不要小看脚上哪怕小小的伤口,如果不加注意,有可能会造成难以挽回的后果。建议多年的糖尿病患者,每年至少1次在血管外科检查周围血管,防患未然,及早发现病变,避免出现严重并发症。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论