三甲

三甲

胃镜查出的胃黏膜萎缩、肠化会变成胃癌吗?

很多人看到胃镜活检病理报告上的“胃黏膜萎缩伴肠化”便如临大敌,惶惶不可终日,认为如果放任其发展,很快就会变成胃癌,或者经常问医生“是否已经得了胃癌”,那这一忧虑是否有道理呢?要想弄清楚这个问题,有必要先认识一下胃的组织结构。

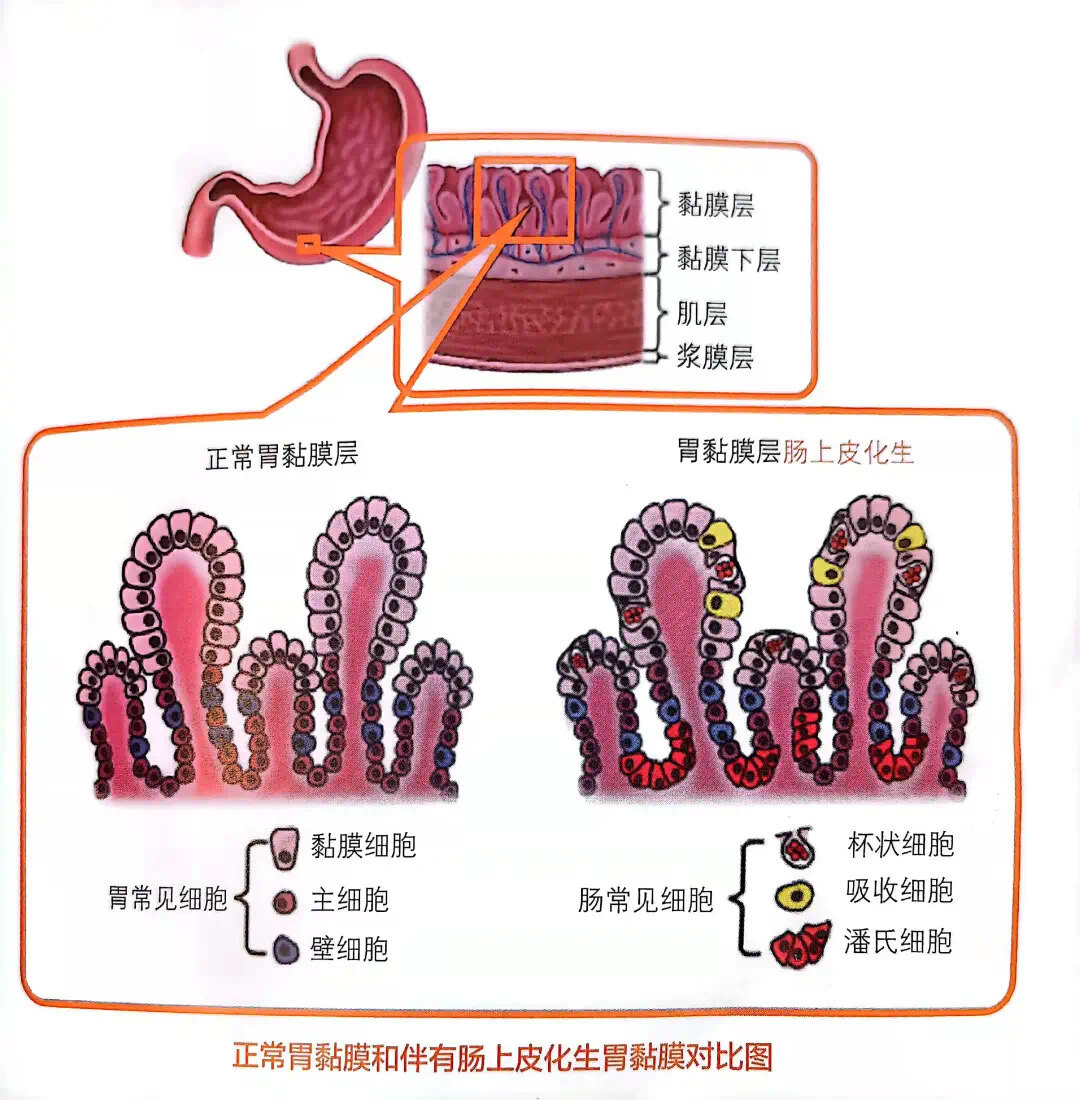

胃壁由内向外分别是黏膜层、黏膜下层肌层和浆膜层。胃黏膜层主要由“管状”胃腺体构成,具有分泌黏液(黏液细胞)、胃酸(壁细胞)和胃蛋白酶(主细胞)的功能。

胃黏膜萎缩是指胃黏膜层变薄,腺体减少的情况。肠化是肠上皮化生的简称,指正常的胃黏膜上皮被肠型上皮所取代,也可认为是“胃里长出了肠子的细胞”。

正常状态下,不同器官各司其职,胃表面生长的是具有分泌胃酸功能的胃黏膜上皮,肠道表面生长的是具有分泌和吸收功能的肠黏膜上皮细胞。当炎症和各种有害因素长期反复刺激胃黏膜时,体内就会产生这种适应性反应。即胃黏膜上皮被类似的(但不完全相同)的肠道黏膜上皮取代,肠黏膜上皮长错了地方,就像棉布衣上补了一块化纤布的“补丁”一样。

从某种程度上来说,胃黏膜萎缩是机体“老化”的一种表现,而“肠化”可以看作是萎缩之后胃黏膜修复的一种反应,是“萎缩”的一种标志。李兆申院士团队在《早期胃肠癌探秘——百姓必备的知识》一书中指出,60岁以上的人,90%都有不同程度的“萎缩”和“肠化”。

此外,长期幽门螺杆菌感染;长期服用伤胃药物如阿司匹林、止痛药等;长期吸烟、饮食和生活习惯不佳也是导致“萎缩”和“肠化”的可能原因。

“萎缩”和“肠化”在胃镜检查中非常常见,但胃癌的发病率却远远没有这么高。据柳叶刀报道,慢性萎缩性胃炎患者的胃癌年发生率为0.1%~0.25%,肠化患者的胃癌的年发生率为0.25%。所以,“萎缩”和“肠化”虽然在医学上被称为胃癌的“癌前状态”,会使胃癌患病风险增加,但二者距离胃癌还有相当长的距离,绝大部分人在未来很长时间内不会癌变。

因此,大可不必将“萎缩”和“肠化”视作胃癌的代名词,但也应注意保持健康生活方式,远离胃癌危险因素,1~3年定期复查胃镜。

“肠化”也可以进一步分为不同的类型,具体包括小肠型化生和结肠型化生。前者上皮分化好,是一种常见的黏膜病变,广泛见于各种良性胃病,故认为小肠型化生可能属于炎症反应的性质,癌变率很低。后者上皮分化差,在良性胃病中检出率很低,但在肠型胃癌旁的黏膜中检出率很高,说明结肠型化生与胃癌的发生有关,需要密切随访。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论