三甲

三甲

股骨干骨折的治疗策略

治疗

股骨干骨折是危及生命及肢体的严重损伤,因此,在治疗股骨干骨折时,首先要处理危及生命的严重损伤,然后再考虑肢体的损伤。应根据病人的年龄、全身健康状况、骨折的类型、医院的设备、医师的技术水平等综合因素做出适当的选择,治疗方法有牵引、外固定及内固定3种方法。

1.牵引

是一种传统的治疗方法,可分为皮牵引和骨牵引,配合使用各种支架。牵引可将下肢在大体上恢复肢体轴线,但不能有效的控制旋转及成角畸形,另外需要长时间卧床,并可由其带来多种并发症。

目前,除儿童及部分患者的全身情况不允许手术治疗外,较少采用牵引治疗,牵引仅作为手术前的准备。

(1)悬吊皮牵引:一般3~4岁以下儿童采用,将双下肢用皮肤牵引,双腿同时向上通过滑轮进行牵引,调节牵引重量至臀部稍稍离开床面,以身体重量作为对抗牵引。3~4周时X线检查见有骨痂生长后,可去除牵引。

由于儿童骨骼的愈合及塑形能力强,牵引维持股骨干的骨折对线即可,即使有1~2cm的重叠和轻度的与股骨于弧度一致的向前向外成角畸形,在生长过程中也可纠正,但要严格的控制旋转畸形。

(2)骨牵引:目前主要应用于骨折固定手术前的临时制动,也适用于身体虚弱不能耐受手术的患者。牵引的目的是恢复股骨长度,限制旋转和成角。牵引部位可通过股骨髁上或胫骨结节,股骨髁上牵引容易造成膝关节僵硬,膝关节韧带损伤则不能行胫骨结节牵引。文献报道骨牵引的骨折愈合率可达97%~100%,但可引发膝关节僵硬、肢体短缩、住院时间长呼吸系统及皮肤疾患,还会发生畸形愈合。

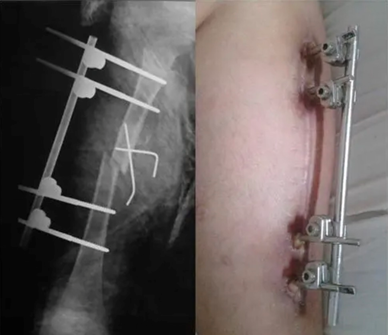

2.外固定

股骨干骨折应用外固定器治疗的适应证有广泛污染的严重开放骨折、感染后骨不连、部分合并有血管损伤的骨折及在患者全身情况不允许固定时,对骨折进行临时固定。

安装时固定针尽可能接近骨折端,连接杆尽可能接近股骨,根据骨折类型固定杆可安装在外侧或前侧。使用外固定架治疗股骨干骨折最主要的并发症是固定不坚强及出现与针道有关的并发症。因此外固定器不作为常规使用。

3.内固定

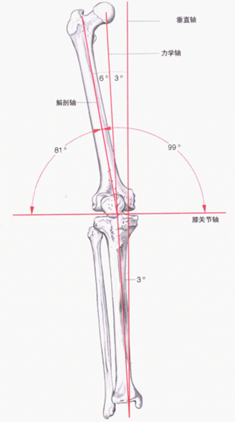

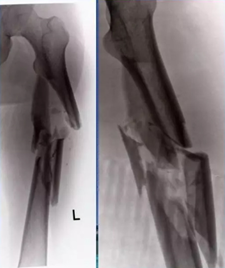

(1)髓内针固定:最理想的治疗方法是闭合复位髓内钉固定。内置物位于股骨中央,承受的张力和剪力小;手术创伤小,感染率低,股四头肌瘢痕少,患者可早期活动,骨折愈合快,再骨折发生率低。

扩髓的交锁髓内针固定是目前最好的方法,愈合率达98%,感染率低于1%。股骨干骨折合并肺损伤时使用扩髓交锁髓内针固定还存在争论,理论上扩髓可造成脂肪栓塞。

非扩髓交锁髓内针可用于Ⅰ度Ⅱ度ⅢA开放性骨折。交锁螺钉的强度不足以承受全部体重,因此完全负重要等到骨折端至少3面骨皮质出现连续骨痂。

常用于股骨干骨折的交锁髓内针为顺行交锁髓内针,进针点为梨状肌窝或大粗隆尖部,适用于成年人小转子下方到膝关节面上方6~8cm的股骨干骨折;对于肥胖病人顺行进针较困难时可选用逆行交锁髓内针。

尽管髓内钉固定可广泛的用于绝大部分股骨干骨折,但是对于特殊的、粉碎的特别是波及远近侧干骺端骨折及严重污染的开放性骨折建议采用其他方法。

(2)钢板内固定:与髓内钉固定相比,钢板在治疗股骨干骨折时有明显的缺点:钢板为偏心固定,与负重轴之间距离比髓内钉固定要长1~2cm,在负重时,钢板要承受比髓内钉更大的弯曲负荷。因此钢板固定骨折,不能早期负重。在负重时,骨骼的近端负荷通过近段螺钉到钢板,再经远段螺钉到远段骨骼,形成了钢板固定下骨折部的应力遮挡。采用钢板固定骨折时,需要切开复位,这样会剥离骨膜,同时也要清理骨折端的血肿,骨膜的剥离及血肿清理均会使骨折延迟愈合。

在应用动力加压钢板固定时,应遵循AO技术原则,尽量减少剥离骨膜,将骨折解剖复位。对于大的蝶形骨块,以拉力螺钉进行固定,将钢板置于张力侧,即股骨干的后外侧。骨折的两侧应以8~10层骨皮质被螺钉贯穿(即骨折远近端各有4~5枚螺钉),以达到足够的稳定。在钢板对侧有骨缺损时,必须植骨。

钢板内固定适应证:

①生长发育中儿童股骨干骨折,钢板内固定不通过骨骺线,不会影响骨的生长发育。

②合并有血管损伤需要修复的骨折,在局部骨折采用钢板固定后,进行血管的修复。

③多发骨折,尤其是合并有头颅和胸部损伤病人,病人体位难以进行髓内钉固定。

④髓腔过度狭窄及骨干发育畸形不适合髓内钉固定。

本文是孙胜版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论