三甲

三甲

服用药物后,外生殖器浑身瘙痒难忍怎么办?“药疹”不容忽视

都说“良药苦口利于病”,但您知道有时候“吃药就如买彩票”,可能让您“病上加病”吗?

不知道大家有没有仔细看过药物说明书,几乎每种药物说明书在“不良反应”这一栏都有一段类似这样的描述:“用药后可能出现过敏反应,包括皮疹、瘙痒等。”那么,说明书上所说的“皮疹等过敏反应”,到底指什么呢?药物所致的皮疹,也称为药物性皮炎(cutaneous adverse drug reaction, cADRs)或药疹(drug eruption),是指正常剂量的药物通过各种途径进入人体后引起的皮肤及粘膜的不良反应。

药物进入人体的途径有很多,最常见的是口服和注射(包括肌注、静注、静脉点滴、皮内、皮下注射等),其他有灌注、栓塞、点眼、滴鼻、漱口、含化、喷雾吸入、外用、重洗、冲洗、离子导入、超声导入等。

药物引起的不良反应非常复杂,大致可以分为:药物过量,不耐受,特发性,副作用,继发作用和过敏反应等。药疹是过敏反应的最常见类型。

常见的过敏反应药物

抗生素类,以青霉素最为多见,现在很少医生在使用它了。

磺胺类:以长效磺胺多见,现在也很少人用它了。

解热镇痛药,较常用的药,也是药疹常见的用药,如阿司匹林,水杨酸类,退热片,去痛片等。

镇痛安眠药,以巴比妥类较多。

抗癫痛药:如鲁米拿,苯妥英纳,卡马西平等

常见致敏中药有板蓝根、大青叶、鱼腥草、穿心莲、丹参、紫苏、六神丸、云南白药等。

可以这么讲,任何药物都有可能引起过敏,就连常用抗过敏药也可能引起过敏的,因此要提高药疹警惕性。

药物过敏症状

你有用药后出现药疹的经历吗?有的患者认为得药疹是因为所用的药物太“毒”了或是药物本身质量有问题,其实几乎所有的药物都可能引起药疹,只是概率不同而已。

当你生病时,在治疗过程中出现的任何的皮肤改变,首先要警惕是否药物疹,原来你皮肤没有这种皮疹的,现在有了要特别特别的注意。

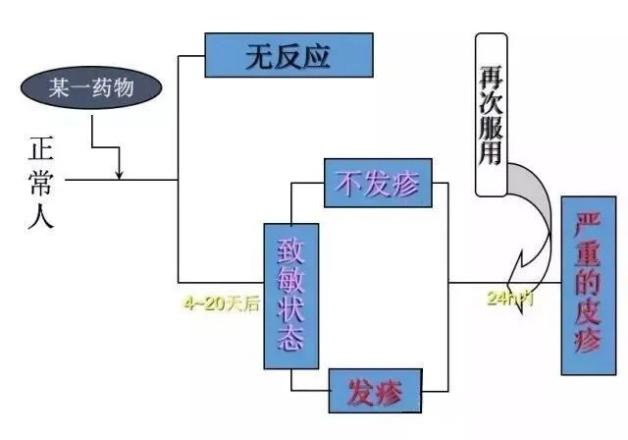

药疹一般红红痒痒,好像问题不大,但严重时会喉头水肿、窒息、剥脱性皮炎、过敏性休克。药疹的发病非常隐匿,就像潜伏在人体的“特工”一样,致敏药物往往在患者服用1-2周甚至1个月后才突然“发难”,短者仅1天,但如果再次服用该药物,潜伏期将会相对缩短。

一.药物性皮炎的好发人群

1、少数过敏体质者:因个体对药物的敏感程度差异较大,少数易过敏者或者对某种药物有过敏史的患者,接触到同种药物或化学结构相似的药物时,机体可产生过敏反应,引发药疹的发生。

2、使用大量药物、多种药物和长期服药人群、体质虚弱人群、基础疾病较多的人群也容易引起药疹。

二.药疹形式多种多样,最常见的有以下几种:

(一)因定性药疹:是药疹中较常见的一种。在随后再次接触药物后,反应发生在完全相同的位置,通常在24小时内(因此术语“固定”)。

1、起病急、发病快。

2、先有局部瘙痒后有皮损,愈后可见遗留色素沉着。

3、皮损为孤立性或数个境界清楚的圆形或椭圆形水肿性鲜红斑或紫红色斑。

4、每次服同样药物后在同一部位起皮疹。

5、好发部位:好发于外生殖器、口唇和手背等处。

6、此药疹有一定的潜伏期,一般在第一次用药后4~20日内发生,如重复用药,机体处于致敏状态,则会在24小时内发生,而敏感者则在数分钟或数小时内即可发生。

7、全身症状轻微,极少发生过敏性休克,一般停用致敏药或经治疗后数天痊愈,仪留下褐色、紫青色或黑色斑,但消退缓慢。

龟头紫红色的糜烂水肿性斑块

阴囊阴茎紫红色斑,上有水疱

8、【组织病理】

急性炎症时表皮中有胞浆嗜酸性、胞核固缩的变性细胞散在分布,真皮浅层水肿,乳头部毛细血管扩张,周围有炎细胞漫润。炎症消退后表皮基底层显示色素增多,在基底层液化处有色素失禁,真皮内有较多色素及载色素细胞。

(二)荨麻疹样及血管神经性水肿药疹,荨麻疹样药疹和荨麻疹表现是一样的,只不过病史不同,本类型是服药所引起的。血管神经性水肿,是在皮肤疏松部位,如眼脸、嘴唇、包皮等处引起的局限性水肿,要注意喉头水肿发生。

(三)麻疹样或者猩红热样药疹,急性传染病和药疹不同之处,除用药病史外,最大不同处是急性传染病有发热,上呼吸道感染和疫情流行情况。药疹是全身症状和皮疹不成正比,患者全身症状轻微,而皮肤症状明显。这也是和急性传染病不同之一。药疹多次发病,只要服过敏的药就会发病,急性传染病往往会终生免疫的。

(四)剥脱性皮炎型药疹,是药疹中的重型,潜伏期长,常在1个月以上,甚至有超过2-3个月者,多为长时间用药所致,不要忽视开始的轻的药疹,可以想像,一个人全身没有一块完整皮肤,像全身烧伤一样,其预后严重性可想而知。

因此,在治疗过程中,要注意皮肤新出现的皮疹,警惕是药疹。

三.根据皮疹的不同表现和内脏损害的程度,药疹可分为普通型和重症型

普通型药疹通常仅累及皮肤,内脏损害相对较少,分为发疹型 (maculopapular exanthems,MPE)、荨麻疹型(urticaria)和固定型(fixed drug eruption, FDE)。其中,发疹型药疹皮疹表现类似于麻疹或猩红热,荨麻疹型药疹表现为不易消退的风团,固定型药疹表现为皮肤或皮肤黏膜交界处圆形、椭圆形暗紫红色斑片。

重症型药疹除了更为严重、弥漫的皮肤黏膜损害外,通常都伴有肝、肾、造血系统的损害,死亡率较高,包括以下四种类型:

1)急性泛发性发疹性脓疱病(acute generalized exanthematous pustulosis,AGEPD)表现为红斑基础上密集的粟粒大小的脓疱,死亡率可达5%;

2)皮疹伴嗜酸性粒细胞增多和系统损害(drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms,DRESS综合征)表现为面部水肿为特点的,同时出现红斑、风团、紫癜等多种皮疹表现,合并有多个器官受累及血嗜酸性粒细胞显著升高的特点;

3)Stevens-Johnson综合征 (Stevens-Johnson syndrome)表现为多形红斑型皮疹,同时出现水疱、表皮剥脱,伴有口腔或外生殖器破损,剥脱面积不超出全身体表面积的10%,死亡率可达9%;

4)中毒性表皮坏死松解症(toxic epidermal necrolysis,TEN)皮疹常从Stevens-Johnson综合征发展而来,当剥脱面积在10-30%时,称为Stevens-Johnson综合征/TEN重叠,当面积更广泛导致剥脱面积超出全身体表面积的30%,称为TEN,其死亡率可高达40%。

四.【诊断与鉴别诊断】

1.药疹的诊断主要根据病史及上述特征性临床表现,主要依据如下(1)发病前有明确的用药史。(2)初次用药有潜伏期,一般1~3周或更长。(3)起病突然,常伴明显瘙痒或疼痛。(4)可伴发热和全身症状,少数有脏器损害。(5)皮损多形,多对称分布,色鲜红。(6)停用致敏药物后皮损逐渐消退。

2. 实验室检查:可先进行一般检查,有利于病情评估和鉴别诊断,包括血常规、肝功能、肾功能、尿常规、凝血全套、血清总IgE、C反应蛋白(CRP)等。轻型药疹常表现为白细胞及中性粒细胞、嗜酸粒细胞计数及比例轻度升高,CRP、总IgE轻度升高等改变。根据不同类型的药疹需要鉴别诊断的疾病不同,可增加相应辅助实验室检查指标:如麻疹型药疹,可增加上呼吸道病原体检查、抗链球菌溶血素O、咽拭子培养等与感染性疾病鉴别。重症药疹常伴有肝功能损伤,还需注意检查乙肝两对半排除乙型肝炎等疾病。

根据有明确的用药史,有一定的潜伏期,皮疹为突然发生的红斑,多分布在皮肤和黏膜交界处,当再次用药发病时.叉在原皮损处出现同样损害等,即可诊断。

药疹被称为“万能的模仿者”,主要与临床表现为红斑、丘疹、紫癜、脓疱、大疱、风团等损害的疾病相鉴别。发生在外生殖器时应与包皮龟头炎、硬下疳、软下疳、多形红斑及淋球菌性包皮龟头炎等签别。

1.包皮龟头炎:常发生于有一定程度的包皮过长者,可由各种不同原因引起,如包皮垢及局部物理因素刺激,各种感染因素等,表现为包皮及龟头红肿、糜烂,患者无药物过敏史。

2.硬下疳:为一期梅毒损害,表现为外生殖器黄豆大小糜烂性 丘珍,有浆液性渗出,表面平而洁净,边缘略高,数目一个或两三个,不痛,易自行愈合,梅毒螺旋体检查阳性。

3.急性荨麻疹,本病以全身皮肤瘙痒为主,但无口服药物史。

五.预防药疹

预防药疹也是那么一句话:“最好的医生是你自己”。

1.要是有过敏体质的,要注意吃的药,要是已知什么药过敏,千万不要买来吃或者告诉医生不要开此药给自己。

2.不要滥用药物,不要过度治疗,自己不要乱买乱吃,也请医生不要用太多的药。

3.因慢性病长期用药时,要注意身体各方不良反应,更应观察皮肤有无异样改变,如发热、全身不适、皮肤瘙痒、初发皮疹等。

4.如果明确致敏药物,要写在病历上,或记录过敏卡。

六.治疗

药疹的治疗原则首先是停用可疑致敏药物或调整剂量(靶向抗肿瘤药物),慎用结构相近药物,促进药物代谢排出,及时抗炎,防治感染等并发症,加强支持治疗及创面护理。

(一)病因治疗:尽可能明确病因,立即停用致敏或可疑致敏性药物,并终身禁用。

(二)促进药物排泄

鼓励患者多饮水或静脉输液,促进药物排出,尽快消除药物反应。心脏功能不全、肾脏功能不全的患者要谨慎补液。对由重金属如砒、金等引起的药疹,要给与络合剂,如二巯基丙醇(BAL)等使之与重金属离子络合后从尿中排出。

(三)轻型药疹的治疗

多数患者在停用致敏药物后症状逐渐改善,一般不需要住院治疗,治疗以外用药物治疗为主,可以配合系统用药。

1.外用药物:

主要为糖皮质激素类药物,辅以润肤剂修复表皮屏障。急性期红肿可外用炉甘石洗剂,糜烂渗出多可外用3%硼酸溶液或0.1%依沙吖啶溶液湿敷,每次15~30 min,每天数次,连续1~3 d,直至控制渗出。除糜烂性皮损外,均可外用糖皮质激素制剂,如丁酸氢化可的松乳膏、糠酸莫米松乳膏、卤米松乳膏、氟轻松乳膏等。

2.系统用药:

轻症者给予应用抗组胺药物、维生素C及钙剂等。

(1)抗组胺药:首选第二代H1受体抗组胺药,如西替利嗪、左西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀、奥洛他定等;伴有睡眠障碍者,可选用马来酸氯苯那敏、桂利嗪、赛庚啶等第一代H1受体抗组胺药。

(2)维生素C及钙剂

(3)糖皮质激素:对于皮损面积(body surface area,BSA)广泛(>20%)的非住院轻型药疹患者,可短时间(3~5 d)口服糖皮质激素(如泼尼松,建议剂量为0.5 mg·kg-1·d-1);或者单次肌内注射复方糖皮质激素(如复方倍他米松 5 mg)。

(四)重型药疹的治疗

重症药疹主要指以下3种类型:史提芬强生综合征/中毒性表皮坏死松解症、伴嗜酸粒细胞增多和系统症状的药物反应、急性泛发性发疹性脓疱病。

对于重症药疹患者,可因治疗不及时或出现并发症引起死亡,必须高度重视,应早期诊断、及时评估患者病情严重程度,建议尽快转诊到具备相关诊疗条件的上级医院皮肤科住院治疗。主要的治疗措施有:

1.防治感染:加强日常创面护理、注意无菌操作,避免继发感染。目前国内外指南均不建议常规使用系统性抗菌药物进行预防性治疗。建议每隔48 h对破溃皮肤区域进行细菌采样检测。

系统性抗菌药物治疗的指征包括:从皮肤培养结果中发现单一菌株的数量显著增加、高热和炎症指标升高并持续5d以上或发生明显增加或病程中出现再次升高、患者体温骤降或病情恶化。选用抗菌药物时应避免使用易过敏药物(注意避免交叉过敏或多价过敏的药物)。

若药敏试验结果未报,宜选用广谱、不易致敏、不易耐药的抗菌药物;药敏试验结果回报后,可根据结果选用相应的不易致敏的抗菌药物。抗菌药物疗效欠佳时,应怀疑可能感染耐药菌及是否并发其他感染(如病毒、真菌感染)的可能,适时调整治疗方案。

2.支持治疗:部分患者可出现低蛋白血症、水电解质紊乱等,应及时纠正,并维持血容量,必要时可输入新鲜血液、血浆或蛋白以维持胶体渗透压;对其他器官系统受累的患者,也应做相应处理(如伴有肝功能受损时,应予保肝处理);酌情予能量合剂。

3.静脉滴注糖皮质激素,通常予1~2 mg·kg-1·d-1起始量(泼尼松为例),一般7~10 d,控制病情后可快速减量。

4.静脉注射人血丙种免疫球蛋白:一般400 mg·kg-1·d-1,连用3~5 d。

5.免疫抑制剂:如环孢素可单用于SJS/TEN的治疗,推荐剂量3 mg·kg-1·d-1,以皮损消退、出现再上皮化为停药时间点。其他免疫抑制剂,环磷酰胺、吗替麦考酚酯、利妥昔单抗、TNF-α抑制剂等,也有作为替代治疗的报道。

6.血浆置换:若常规治疗效果不佳时可考虑使用,可助于清除致敏药物及其代谢毒性产物及炎症介质。

(五)严重急性全身过敏反应的紧急救治

1.过敏性休克:如果发生休克,可参照《严重过敏反应急救指南》推荐意见、《2020世界过敏组织严重过敏反应指南》等相关指导意见进行诊疗。

2.喉头水肿:在肌内注射肾上腺素的基础上,可配合咽喉喷雾0.1%肾上腺素、糖皮质激素雾化吸入及吸入短效β2肾上腺素能受体激动剂(如沙丁胺醇)。有重度喉阻塞者应及时行气管切开术。

七.预后

1.大多数药疹是轻微和自限性的,通常在停用致敏药物后即可消退。但即使是在停止使用相关的致病药物后,药疹也可能在接下来的几天内加重。嗜酸粒细胞增多的程度可以预测药疹的严重程度。药疹完全消退所需的时间可能为1~2周或更长。

治愈标准:皮疹消退,可留有色素沉着,全身和局部自觉症状消失。

2.大约每1 000例住院患者中就有1人出现严重和可能危及生命的药疹。SJS的死亡率低于5%,而TEN患者的死亡率接近20%~30%,大多数患者死于脓毒症。

3.皮疹消退时可表现为轻度脱屑。

4.DRESS患者通常在发病后4~12周内存在甲状腺功能减退的风险。

5.TEN患者的预后需要谨慎预测,因其发生瘢痕、失明和死亡的风险比较高。

八.注意事项

1、给高蛋白,高维生素流质或半流质饮食;

2、对致敏药物应有显著标志,杜绝再次发生过敏;

3、用药前,详细询问过敏史,以防交叉过敏反应,对易过敏等物,在使用前应严格遵照操作规程进行划痕或皮内试验;

4、保持被子及衣服清洁、干燥、平整。

5、严格无菌操作,对大疱皮损可在低位刺破引流或用空针吸出疱液,注意保护创面,有感染的表皮应予清除。

6、用药前,详细询问过敏史,以防交叉过敏反应。对青霉素、磺胺类、奴夫卡因、解热镇痛、镇静药、抗生素等药物,在使用前应严格遵照操作规程进行划痕或皮内试验。

7、鼓励多饮水,促进药物排出。

8、经常锻炼身体,增强身体抵抗力。

本文是陈善闻版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论