三甲

三甲

毛发红糠疹 ( Pityriasis Rubra Pilaris ,PAP)

文章摘要:毛发红糠疹是一种少见的慢性鳞屑性角化性炎症性皮肤病,以黄红色鳞屑性斑片和角化性毛囊性丘疹为特征。本文介绍了毛发红糠疹的病因、临床表现及分型。

毛发红糠疹又称毛发糠疹、尖锐苔藓、尖锐红苔藓。本病是一种少见的慢性鳞屑性角化性炎症性皮肤病,以黄红色鳞屑性斑片和角化性毛囊性丘疹为特征。男女患病率相等或男性稍高于女性。可见于任何年龄,但明显出现双峰现象,即10岁以前及40~60岁之间的两个发病高峰组,后者高于前者。

一.病因及发病机制

发病机制不明,遗传易感性、生化代谢和内分泌异常(维生素A代谢异常)、免疫反应、肿瘤、异常的感染反应都可能是促发因素。

(一)基本病因

1.遗传因素

部分儿童患病可能是染色体异常所致,有阳性家族史,可能是常染色体显性遗传,也可能是常染色体隐性遗传。

2.后天因素

有些人认为可能是维生素A缺之所致,但目前尚未证实。也有报道认为本病与血清维甲醇结合蛋白合成缺陷有关,部分该指标低下的患者在使用司坦唑醇治疗后,在临床表现改善的同时血清维甲醇结合蛋白也有升高。另外,特异性自身免疫性疾病、恶性肿瘤患者及HIV感染者也可以发生本病,提示免疫功能异常与本病的发生有一定关系。

(二)诱发因素

有报道认为,自身甲状腺功能低下等内分泌功能异常、神经功能失调、肝功能障碍、外伤、感染等因素,可能会诱发毛发红糠疹。

二.临床表现

临床以毛囊角化、掌跖角皮症、鳞屑性斑疹及红皮病为主要表现。

本病常从头颈部起病,向下蔓延,头皮常先有较厚的灰白色糠秕样鳞屑,很快累及面部,出现黄红色干性细薄糠秕状鳞屑性损害,类似干性脂溢性皮炎,继而可泛发全身。也有半数病例初发部位为掌跖。特征性皮疹是小的毛囊角化性丘疹和散在性融合成糠秕状鳞屑性棕红色或橘红色斑片或斑块,对称分布。丘疹为针头或粟粒大,干燥而坚硬,顶部尖锐或呈现圆锥形,淡红色和(或)棕红色,其顶端中心有一个角质小栓,常贯穿一根失去光泽的细弱的毛发。角质栓伸入毛囊较深,故不易剥去,除去角栓遗留凹陷的小坑。毛囊性丘疹多初发于颈旁、四肢的伸侧、躯干和臀部,特别在手指的第一和第二指节的背面(占27%~50%)最为清楚,具有诊断意义。多数丘疹聚集成片,呈“鸡皮”样外观,触摸时有粗糙或刺手感。逐渐发展,丘疹可互相融合成黄红色或淡红色斑块,边界清楚,表面覆盖糠秕状鳞屑,好发于两肘膝伸侧、髋部和坐骨结节处,也可播散全身。此种皮损酷似银屑病或扁平苔藓,但其边缘仍可见到孤立的毛囊角化性丘疹。有时在抓痕上可见到新损害( Kobner 现象)发生。偶见头面部出现类似红斑狼疮样瘢痕性红色斑块。

毛发红糠疹 胸腹部特征性皮疹为毛囊角化性丘疹,丘疹针尖或粟粒大,干燥而坚实,顶端尖锐或呈圆锥形,红色,多数丘疹聚集成堆呈鸡皮疙瘩样。

毛发红糠疹 手指被成簇的角化性毛囊性丘疹,类似于肉豆蔻的碎粒。

毛发红糠疹 下肢有特征性毛囊角化性丘疹,多数丘疹互相融合,黄红色或红色斑块,边界清楚,表面附着糠状鳞屑。

77%~97%的患者有掌跖角化过度,表面为鳞屑性红斑、干燥、皲裂,角质增厚,黄色,非常坚实,如着凉鞋。久病者指(趾)甲常失去光泽,呈灰暗,甲增厚,甲板下角化过度,开裂及出血。但极少出现银屑病中特征性指甲点状凹陷,甲板无营养不良。少数患者在口腔黏膜,如硬腭等处有白色线状、点状或弥漫性花边状斑疹和斑块或糜烂。个别病例可伴有结膜炎、角膜浑浊或形成树枝状角膜溃疡。

毛发红糠疹 手指被成簇的角化性毛囊性丘疹,类似于肉豆蔻的碎粒。

病情严重时,皮疹常在数周内泛发全身,发展成干燥鳞屑性红皮病,大量的糠状鳞屑脱落,皮肤呈暗红色或橘黄色,光滑而萎缩。对轻微的温度改变很敏感。严重者口唇皲裂、下眼睑外翻,眉毛和头发可脱落变稀疏。此时,典型的毛囊性丘疹则不明显,弥漫性皮损中常可见到夹杂着特征性岛屿状小片正常皮肤,直径约1 cm ,称皮肤岛,常见于胸部及腋下。在红皮病消退过程中,毛囊性或非毛囊性丘疹又可变得明显。骨隆突处皮肤因外伤或摩擦易发生溃疡。

土黄色鳞屑性斑片及毛囊角化性丘疹。

自觉症状有程度不等的瘙痒、干燥、灼热和绷紧感。患者除合并系统性疾病和恶性肿瘤之外,全身健康状况一般不受影响。发展至红皮病时可出现全身倦怠、畏寒、体重下降及精神不安等。老年人尤其长期患红皮病可发生外周性水肿,甚至发生心力衰竭。患者在夏天或日光曝晒后常病情加重。病程慢性。

三.临床分型:

第Ⅰ型:典型成人型

最常见,占所有病例半数以上,患者为成人,40~60岁占多数。皮损常始于头、颈及躯干上部,表现为红斑伴毛囊角化性丘疹。在几周内发展成泛发性红斑,除近段指节背侧可见皮疹外,其余部位常见不到毛囊性丘疹。头皮可见弥漫性糠秕状鳞屑损害,掌跖角化过度。在2~3个月内常发展成红皮病。预后最好,80%以上的患者可在1~3年内痊愈,愈后可复发,但很少见。偶见合并肌无力及甲状腺功能减退或并发白血病或多发性脂溢性角化病。

第Ⅱ 型:非典型成人型

较少见,占所有病例的5%。临床表现不典型,患者为成人。在某些部位有显著的毛囊角化性丘疹而在别处尤其是小腿部可见较多的层片状鳞屑,常可见到湿疹样变化。此型很少发展成红皮病。

第Ⅲ型:典型幼年型

占所有病例的10%。患者为5~10岁之间的儿童,皮损特点与第 Ⅰ 型相似。有的患者有急性感染史,随后很快发生毛发红糠疹。通常在1~2年内自愈。

第 IV 型:幼年局限型

约占所有病例的1/4,出生几年后发病。皮疹主要限于肘、膝部,为境界清楚的斑块,由红斑性毛囊角化性丘疹组成(图6)。躯干或头皮常见到少数散在鳞屑性红斑,有些病例出现显著掌跖角化。此型仅30%的病例能在3年内自愈。

毛发红糠疹 手指背侧、掌指关节和膝盖上鳞屑性对称性粉红色斑块。

第 V 型:非典型幼年型

患者在出生后不久或出生后数年内发病,表现为红斑、角化过度及毛囊性角栓。本型可发展成红皮病。此型可能与毛囊性鱼鳞病和红斑皮肤角化病重叠。少数病例伴有肢端硬皮病样变化,常有家族史,很少能自愈。

第Ⅵ型:合并 HIV 感染相关性毛发红糠疹

传统治疗此型无效,但抗逆转录病毒疗法可能有效。皮损类似毛发红糠疹,面部及躯干上部表现丝状形(棘状)突起,常有严重的聚合性座疮、化脓性汗腺炎。少数病例有免疫缺陷和低丙种球蛋白血症。

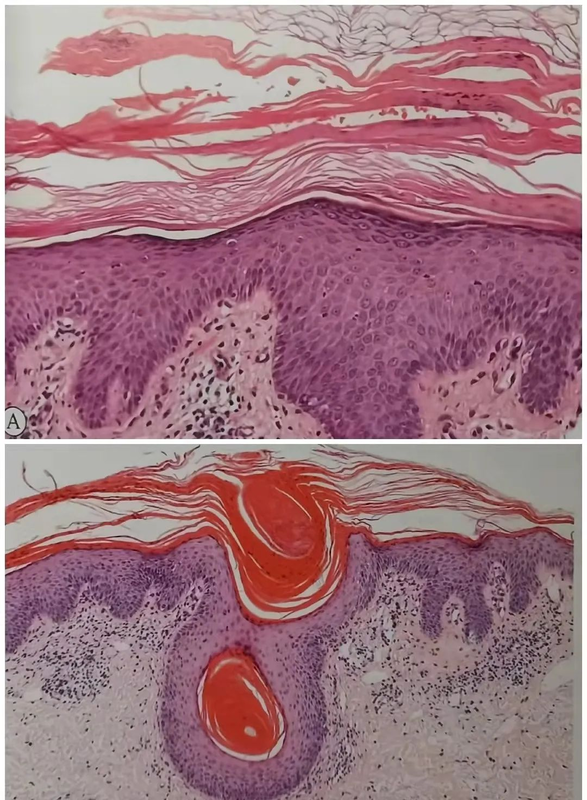

四.组织病理

最显著的病理变化是银屑病样皮炎、伴不规则角化过度和在垂直和水平方向交替出现的角化过度和角化不全(“棋盘图案”)(图7A)。毛囊扩张,内含角栓,围绕毛囊开口的角质层“肩部”常有角化不全(图7B)。毛囊间表皮颗粒层增厚,表皮突增粗、变短。其下真皮可见浅层血管周围稀疏的淋巴组织细胞浸润。可有表皮内棘层松解或局灶性棘层松解性角化不良,后面这些特点有助于 PRP 与银屑病的鉴别。

毛发红糠疹 A .银屑病样皮炎、伴不规则角化过度和在垂直和水平方向交替出现的角化过度和角化不全(“棋盘图案”);B.毛囊角化过度,毛囊角栓的“肩部”常有角化不全。图片来源:Bolognia《皮肤病学》

五.诊断及鉴别诊断

主要需与银屑病鉴别。毛发红糠疹特征性的黄红色掌跖角化、似肉豆蔻碎粒外观的角化性毛囊丘疹、躯干部特征性的正常皮岛、细小的鳞屑、头面部可见干性鳞屑性皮损,掌跖角化过度和无银屑病家族史有助于与银屑病分开。甲油滴样改变、点状凹陷及边缘性甲剥离有助于银屑病的诊断。镜下,若可见表皮内棘层松解和局灶性棘层松解性角化不良有助于PRP的诊断。还应与下列疾病相鉴别。

扁平苔藓 其丘疹为紫色或暗红色,顶部扁平、多角形、发亮,表面可见白点或白色纹,很少累及头、面部和掌跖部。组织病理学有特征性改变。

脂溢性皮炎 毛发红糠疹在早期发生于头面部时与脂溢性皮炎类似。但后者无毛囊角化丘疹,而具有油腻性鳞屑的黄红色斑片。随着 PRP 其他临床特征的出现,此两种疾病可鉴别。此外,头皮脂溢性皮炎对传统治疗效果好,而头皮 PRP 相对顽固的特性也是诊断的一个线索。

本病有时还应与毛发苔藓、掌跖角化病、砷角化病、进行性对称性红斑角化症、维生素 B 缺乏所致的湿疹样皮疹、亚急性皮肤型红斑狼疮和皮肌炎及皮肤 T 细胞淋巴瘤等相鉴别。当发生红皮病时,需与由其他原因引起的红皮病相鉴别。

七.治疗

该病治疗较棘手,一线治疗药物是口服维A酸、外用糖皮质激素和保湿剂。其他疗法包括光疗、免疫抑制剂、生物制剂、维生素D3衍生物、钙调磷酸酶抑制剂等。对于 HIV 相关的病例,应用抗病毒疗法或者与维 A 酸类联合应用。根据病情可适当选择以下的治疗方法。

(一)内用药治疗

1.维 A 酸类药物 异维 A 酸开始为0.5~1 mg /( kg · d ),分次口服,以后可隔2~3周适当增加剂量,通常为1~1.5 mg /( kg · d ),可连服4个月为一个疗程,停药2个月以后,还可进行另一个疗程,剂量同上。阿维 A 酯0.5 mg /( kg · d ),以后加至1 mg /( kg · d ),一般不超过75 mg / d ,分2~3次口服或阿维 A 25~50 mgd 治疗。治疗期间,应监测其可能发生的不良反应。

2.维生素

维生素 A :每天15万~30万 U ,分3次口服,或肌内注射。连续用2个月,如无效则停用,如有效可继续用4~6个月。有报道每天用维生素 A100万 U ,连服13天,仅见短暂近期疗效,停药后迅速复发,故本疗法适宜于病程长、病情严重及对局部疗法无效的患者,勿用于儿童及孕妇。大剂量长期应用时要注意其不良反应。

其他:维生素 E 100 mg ,每天2~3次。复合维生素 B 、酵母、烟酸、维生素 B 和维生素 C ,常配合维生素 A 用,以补充维生素 A 摄入后机体对其需要的增加,可增加维生素 A 的效果。

3.糖皮质激素 对继发性红皮病者,可适当应用糖皮质激素,如泼尼松。糖皮质激素对本病仅为急性短期处理,一般不作为常规基本用药。

4.免疫抑制剂 对病情较严重特别是继发红皮病者,其他治疗无效时,可试用免疫抑制剂。

甲氨蝶呤( MTX ): MTX 可以显著改善PRP的病情,是治疗顽固性毛发红糠疹的替代方法,每周剂量为10~25 mg ,儿童酌减,静脉滴注或分3次服用,每隔12小时1次。有推荐用剂量为2.5 mg 和5 mg ,隔天交替口服。后者疗效优于前者。一般认为其疗效比银屑病的反应慢,一般疗效在连续治疗2~3个月,平均疗程为6个月出现。MTX 有发生中毒性肝炎等不良反应,应谨慎使用。

硫唑嘌呤:开始剂量为50 mg ,每天2~3次或100 mg ,每天1次,直至停药。

环孢素 A :5 mg /( kg · d ),分次口服,皮肤恢复后剂量减为3 mg /( kg · d ),维持治疗3~4个月,以后逐渐减量至停药。环孢素 A 治疗本病的效果不如银屑病有效。

雷公藤多苷:20 mg ,每天3次口服。对毛发红糠疹性红皮病有疗效。

甲状腺素片:30 mg ,每天1~2次口服,有促使肝内胡萝卜素转变为维生素 A 的作用。

抗生素 毛发红糠疹继发性感染时,给予合适的抗生素或相关药物治疗,以及进行监测是十分重要的。

生物制剂 有报道用依那西普单抗、英利昔单抗和优特克单抗治疗此类疾病,有成功的,亦有无效的病例。近几年报道IL-17A单抗可作为中重度毛发红糠疹患者安全、有效的治疗选择。包括依奇珠单抗、司库奇尤单抗及布罗达单抗在内的针对IL-17通路的靶向生物制剂均已在国内获批,可作为皮肤科医生在治疗难治性毛发红糠疹的一种选择。

(二)外用药治疗

润滑剂 以单纯的润滑剂或润肤剂最为安全,如凡士林、橄榄油等温和的润滑剂。

维 A 酸类制剂 0.025%~0.1%维 A 酸软膏外用,对某些轻症病例疗效较好。但面部及外阴部外用时,其浓度宜低,以免刺激皮肤引起皮炎。

卡泊三醇软膏 或他卡西醇软膏每天2次外用,2个月后皮损可消失。对毛发红糠疹有较好的疗效,但大面积应用可能会导致高钙血症,应注意。

角质松解剂 高浓度维生素 A (25万~50万 U /30 ml 洗剂)局部封包外用,有较好的疗效,20%鱼肝油软膏或10%尿素软膏及2%~5%水杨酸软膏外用。大面积应用水杨酸软膏时,应注意全身吸收的中毒反应。

糖皮质激素 软膏或霜剂等外用有一定的疗效。

外用药物联合治疗 掌跖角化过度性损害可用强效糖皮质激素及卡泊三醇软膏,每晚封包,白天外用尿素软膏。面部损害可外用弱效糖皮质激素制剂如丁酸氢化可的松软膏,每天1次,一旦潮红等症状被控制即改用润肤剂。

(三)物理治疗

糠浴、淀粉浴或矿泉浴等都可应用。光化学疗法和光疗,如 PUVA 及窄谱 UVB ,单独或联合维 A 酸类治疗,对有些病例取得显著疗效,甚至使红皮病痊愈。也有报道 UV 光疗有加剧此病的风险,需注意。

本文是陈善闻版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论