三甲

三甲

瘢痕的原位再生修复,激光是如何做到的?

在前一篇瘢痕专题文章《治疗瘢痕,激光能站在 C 位当主角吗?》中,我们介绍过,当皮肤受到深及真皮网状层及以下的损伤时,任何创面的愈合都会伴有不同程度的瘢痕形成,可以说瘢痕是创面修复的必然结果,也是创面愈合的产物和象征。适度的瘢痕形成,是机体修复创面的正常表现,我们也称之为“生理性瘢痕”。但是,瘢痕的形成受机体内外多重因素的影响,常常发生异常,表现为增生性瘢痕、瘢痕疙瘩和瘢痕癌等各类“病理性瘢痕”。

1964年第一台激光器成功问世,1983年Anderson R.R和Parrish J.A提出了“选择性光热作用理论”, 真正奠定了激光在医学领域应用的坚实理论基础,推动了现代激光技术的迅猛发展。2004年Manstein提出“点阵光热分解理论”,这一概念的引入使得点阵激光很好地融合了创伤性和非创伤性治疗的安全性和有效性,使得激光治疗瘢痕成为可能。

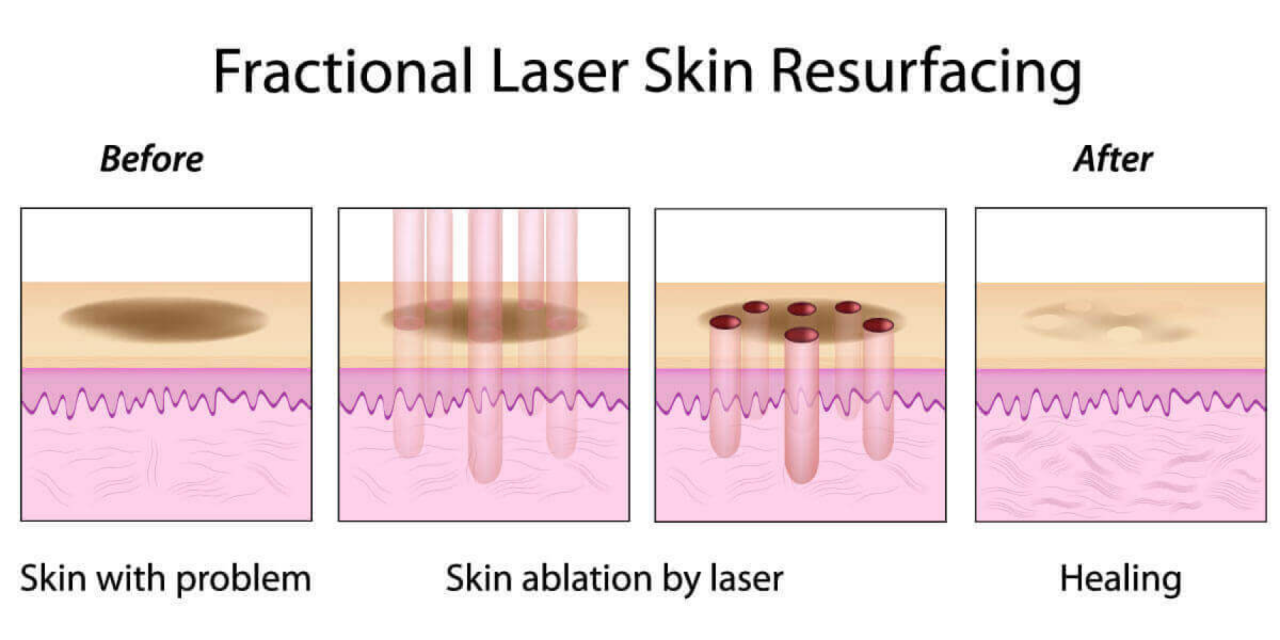

点阵激光实现皮肤重建的示意图

传统的激光修复瘢痕理论认为:激光的光热分解作用使瘢痕内胶原重塑导致了瘢痕的改善,称之为“胶原重塑”理论。但这一理论其实存在一定的缺陷,首先,组织创伤愈合需经历“炎症-增生-重塑”三个阶段,用某一阶段代表整个愈合过程显然是不合适的。其次,用“胶原重塑”理论也无法解释激光治疗后瘢痕整体的改善,如瘢痕色泽、质地、血管的改善,因为皮肤是复合组织,构成皮肤的细胞类型已知的超过25种,与瘢痕修复密切相关的组织细胞是成纤维细胞、胶原纤维、炎症细胞及因子、表皮干细胞、真皮干细胞及间充质干细胞,还有皮肤附件如皮脂腺、汗腺和毛囊等。如果仅仅聚焦于胶原,而忽视激光诱导的皮肤细胞整体的再生修复显然是片面的。鉴于这种状况,谭军教授于2014年提出了“皮肤原位再生修复理论”,认为超脉冲点阵CO2激光在瘢痕修复中造成组织一定的热损伤,启动瘢痕残存干细胞和再生潜能组织的分化、增殖,从而原位“再生”新的皮肤。

颌面肿瘤切除术后瘢痕(治疗 5 次后对比)

膝关节处外伤后瘢痕(治疗 1 次后对比)

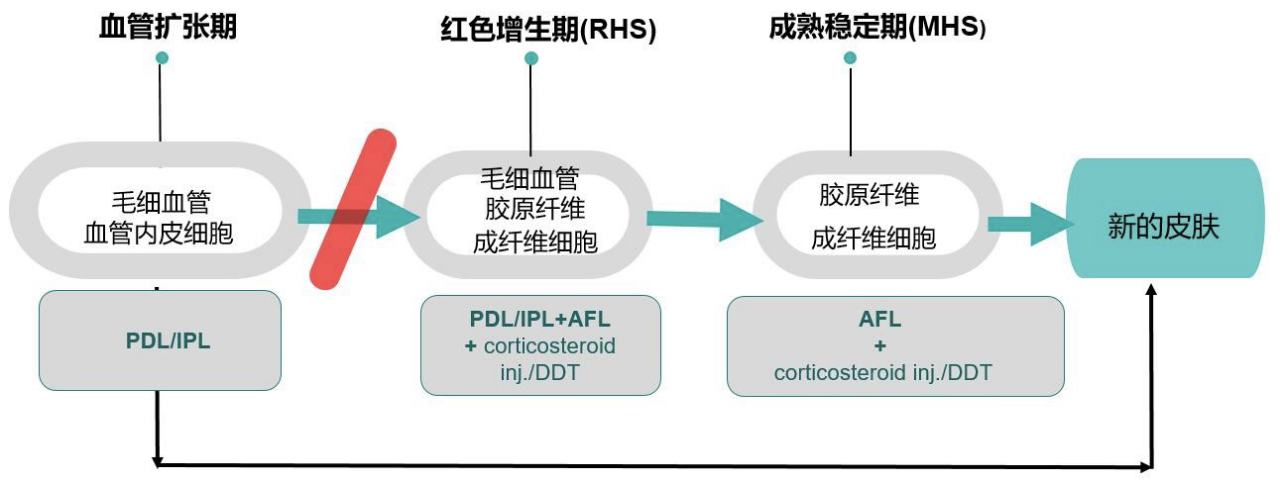

上面两位患者的瘢痕均充血明显,可见明显的瘢痕增生。针对这种情况,需要采用“复合激光技术”(联合PDL脉冲染料激光/IPL强脉冲光和点阵CO2激光),辅以瘢痕内药物注射或导入,获得良好的胶原和血管原位再生修复瘢痕。PDL 和 IPL 同属“去红”光,靶向作用于瘢痕血管中的血红蛋白,这种选择性血管损伤可以成功诱使瘢痕组织缺氧(低氧)及胶原的分解,从而减少瘢痕内的血管数量和密度,使得瘢痕的质地及色泽均可以获得良好的改善。治疗思路如下图所示:

Corticosteroid:糖皮质激素,inj.:药物注射,DDT:药物导入

右前臂陈旧性烧伤瘢痕(治疗 1 次后对比)

图示患儿今年 15 岁,幼年时不慎被沸水烫伤,留下手臂及手背增生性瘢痕。2023 年 7 月 17 号就诊,可以看到虽然是增生性瘢痕,但瘢痕已度过增生期转而进入成熟期,瘢痕内血管扩张不明显,瘢痕整体颜色较淡,质地较韧。面对这类瘢痕,就不再需要“复合激光技术”了,单纯使用点阵CO2激光即可。前面提到过,超脉冲点阵CO2激光在瘢痕修复中造成组织一定的热损伤,启动瘢痕残存干细胞和再生潜能组织的分化、增殖,从而原位“再生”新的皮肤。患者 2023 年 9 月 18 号复诊时,在右图红圈内可以见到数量可观的新生毛发,而这在激光术前(左图)是看不到的。瘢痕的质地也有了较大的改善,瘢痕明显变软变薄了,患儿自己和家人均表示满意。由此可见,如果创伤并没有彻底损伤毛囊隆突,点阵CO2激光有希望通过光-热作用刺激毛发生长,实现瘢痕皮肤附件等的原位再生修复。

最后作出总结:皮肤受损后,角质细胞、血管内皮细胞和成纤维细胞,这三类细胞在皮肤创伤愈合过程中扮演了重要的角色,而获得良好修复的细胞学基础就是瘢痕内残存的具有再生能力的细胞和组织。皮肤再生修复包括表皮、真皮和皮肤附件、血管、神经、肌肉等的再生修复。针对不同的靶组织有的放矢,瘢痕的原位再生修复就不是空想。

本文是钱胜林版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论