三甲

三甲

经皮耳迷走神经电刺激对糖尿病的降糖机制:调节褪黑素含量→改善胰岛素抵抗

经皮耳迷走神经电刺激对糖尿病的降糖机制:调节褪黑素含量→改善胰岛素抵抗

引用格式:张煜郑姮,辛陈,张紫璇等.褪黑素介导的经皮耳迷走神经电刺激降糖效应机制[J].针刺研究,2023,48(8):812-817.

糖尿病

2型糖尿病(T2DM)为糖尿病(DM) 的主要临床分型,目前临床治疗T2DM的常用药物多存在低血糖、胃肠不耐受、维生素B12缺乏等不良反应。本课题组前期研究显示, 由迷走神经刺激(VNS)发展而来的经皮耳迷走神经电刺激(taVNS)具有显著的降糖效应,且该方法可显著降低糖耐量受损患者空腹血糖,改善胰岛素抵抗(IR)状态,是一种安全有效、不良反应小的非药物疗法。另有研究显示, 低水平褪黑素(MLT)与T2DM的发病密切相关,调节MLT水平可改善IR状态进而降低T2DM的发病风险。前期研究表明,taVNS可显著改善Zucker糖尿病肥胖(ZDF)大鼠糖代谢异常状态,但该降糖效应是否通过调节MLT含量介导尚不明确。本研究旨在观察taVNS对ZDF模型大鼠血浆MLT含量及肝脏、骨骼肌、胰腺胰岛素受体表达的影响,探讨taVNS降糖效应的可能机制。

目的:观察经皮耳迷走神经电刺激(taVNS)对Zucker糖尿病肥胖(ZDF)大鼠血浆褪黑素(MLT)含量及肝脏、骨骼肌、胰腺胰岛素受体表达的影响,探讨taVNS的降糖机制。

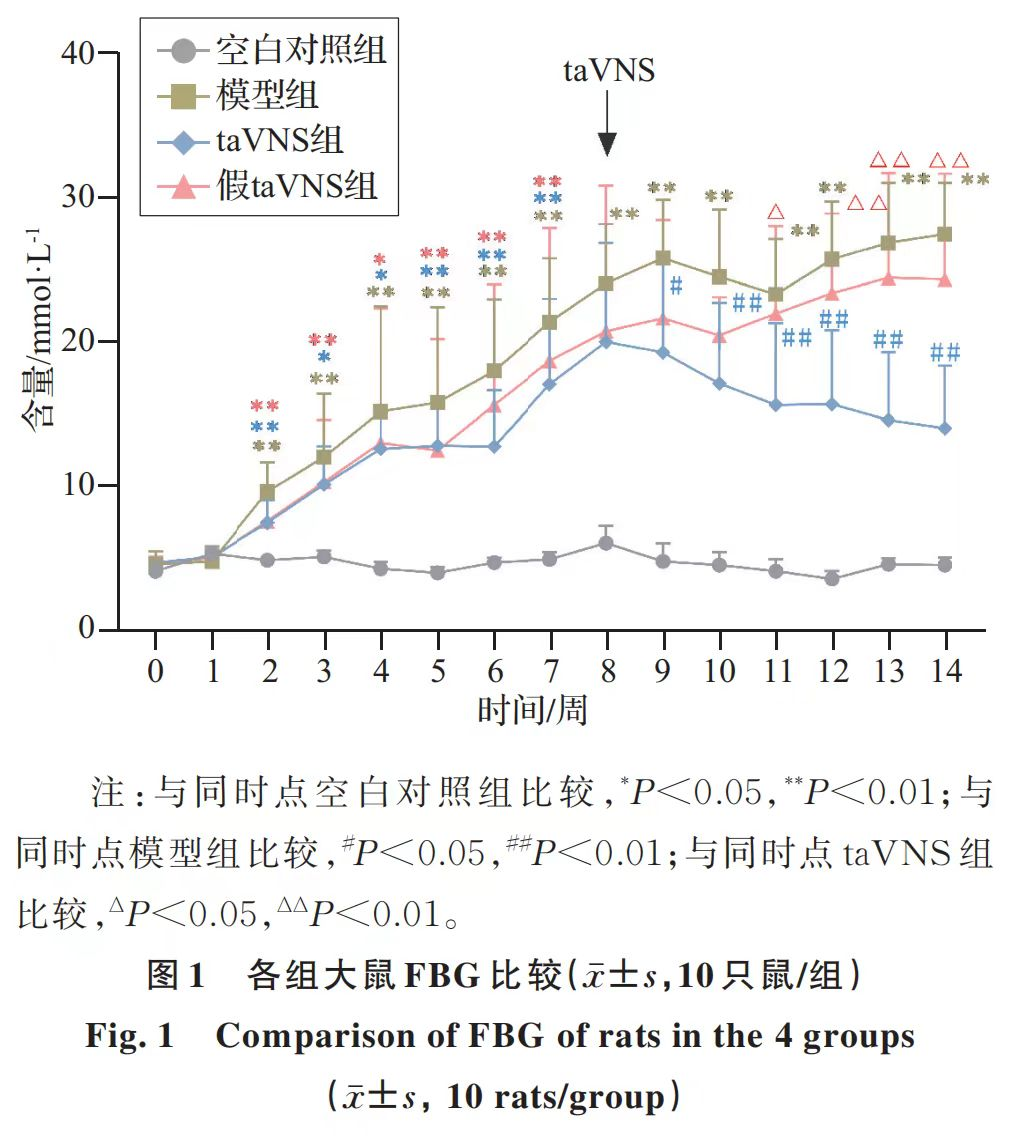

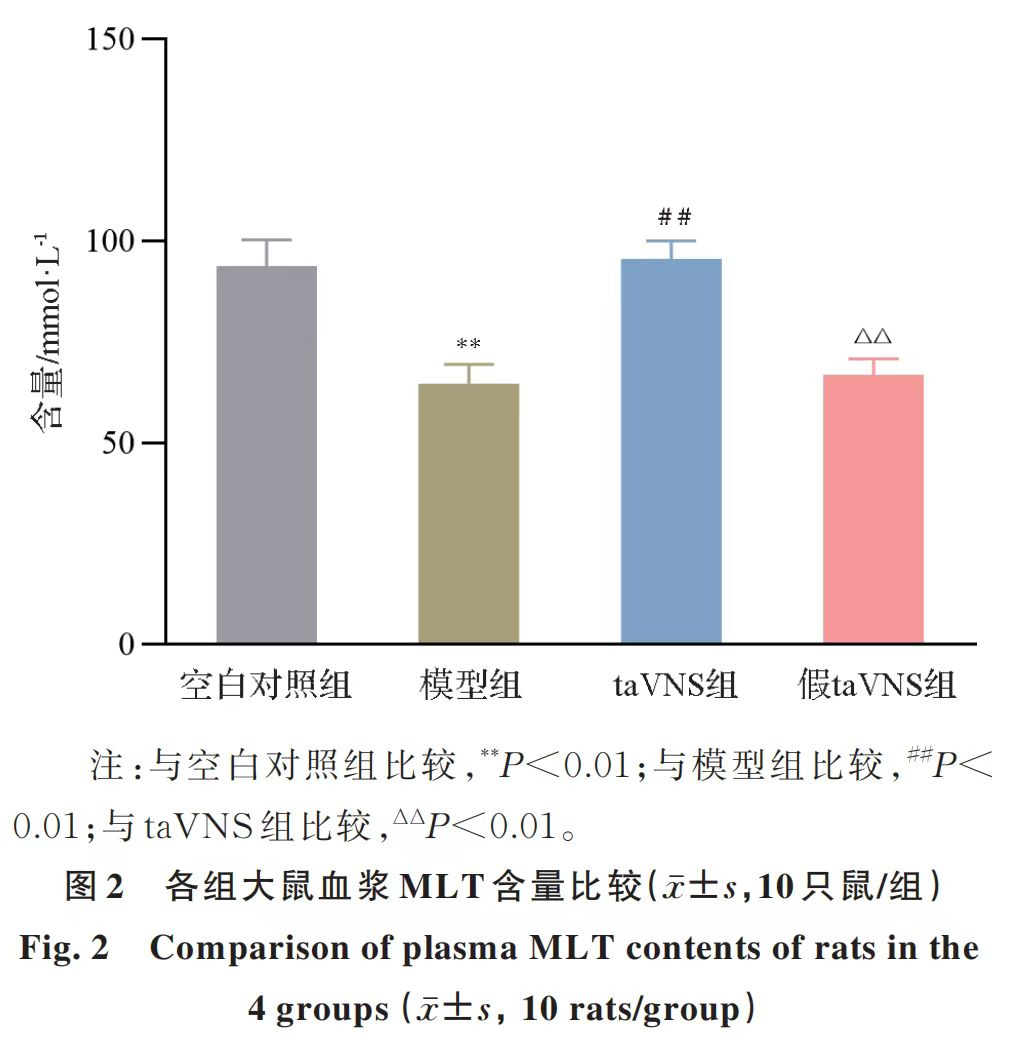

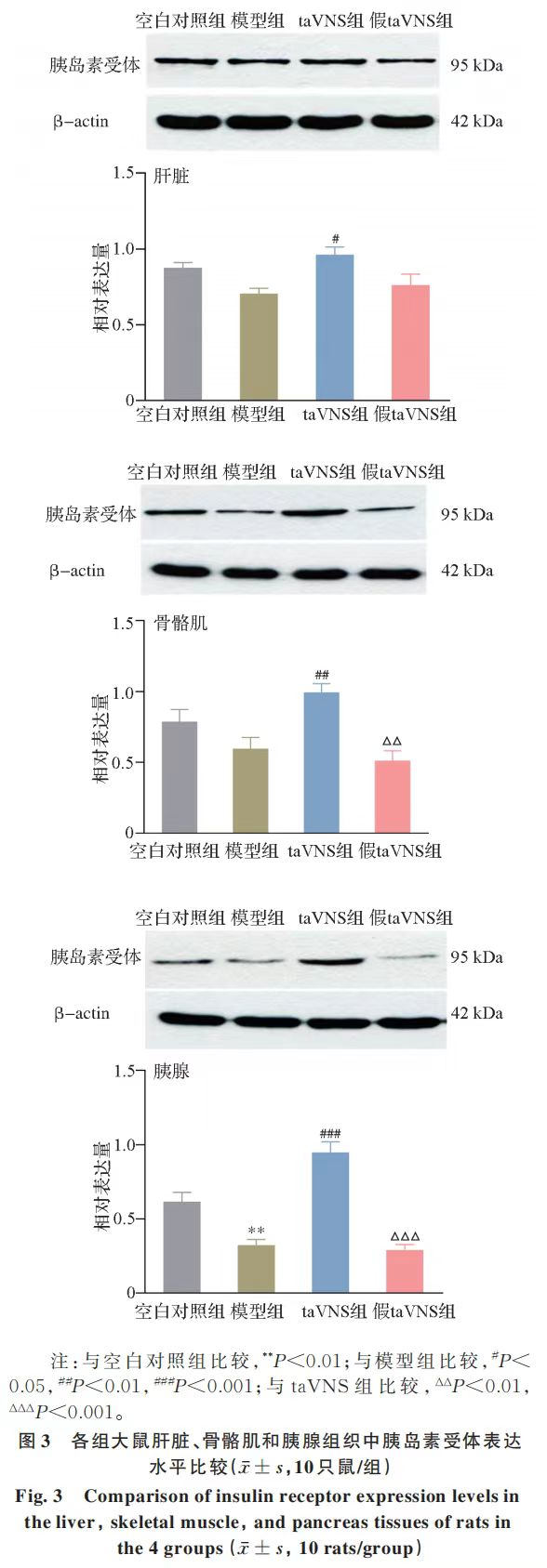

方法:30只ZDF雄性大鼠随机分为模型组、经皮耳迷走神经电刺激组(taVNS组)、假taVNS组,每组10只,另以10只同种系雄性Zucker瘦型大鼠作为空白对照组。ZDF大鼠采用高脂饲料喂养诱导2型糖尿病大鼠模型。taVNS组使用电针仪刺激大鼠双侧耳甲腔,假taVNS组刺激部位与taVNS组相同,但不通电。以上干预均每日1次,30min/次,连续6周。每周测量1次各组大鼠空腹血糖(FBG);ELISA法检测大鼠血浆MLT含量;Western blot法检测大鼠肝脏、骨骼肌、胰腺组织中胰岛素受体表达水平。

结果:与空白对照组比较,模型组大鼠FBG升高(P<0.01),血浆MLT含量降低(P<0.01),胰腺组织中胰岛素受体表达水平降低(P<0.01)。与模型组比较,taVNS组大鼠FBG降低(P<0.05,P<0.01),血浆MLT含量升高(P<0.01),肝脏、骨骼肌、胰腺组织中胰岛素受体表达水平均升高(P<0.05,P<0.01,P<0.001)。与taVNS组比较,假taVNS组大鼠FBG升高(P<0.05,P<0.01),血浆MLT含量降低(P<0.01),骨骼肌和胰腺组织中胰岛素受体表达水平均降低(P<0.01,P<0.001)。

结论:taVNS可能是通过调节MLT含量,改善胰岛素抵抗,最终实现其降糖效应。

taVNS对血糖的调节作用

临床治疗T2DM多选用耳甲区耳穴(如肺、脾、肾等),这些穴位多具有降血糖的功效。通过taVNS刺激耳甲区,可刺激上述穴位来健脾调气、滋补肾阴。耳穴内脏区即耳甲区处于迷走神经耳支支配区域,是哺乳动物体表唯一有迷走神经分布的部位,电刺激该区的迷走神经末梢,电冲动经假单极神经元传入孤束核中的双极神经元后,与迷走神经背核联系,激活脑干和边缘系统副交感中枢。由副交感中枢发出的下行电冲动,经下丘脑中的双极神经元中继,通过较短的胆碱能纤维上达松果体;较长的神经纤维下达肝脏、胰腺等器官旁节和壁内节,换元后支配外周靶器官。基于此环路潜在效应,本团队前期提出taVNS方法,以自主神经功能调节为核心,“穴位-外周神经-脑网络-机体功能整体调节”为指引,对其降糖效应开展了系列的基础与临床研究。本团队前期实验结果表明,taVNS不仅能显著升高ZDF大鼠血清胰岛素含量,低强度的taVNS还能显著降低大鼠FBG,且具有明显的时间窗效应,而高强度taVNS作用不明显;临床研究显示,taVNS可明显降低糖耐量受损患者空腹血糖及糖化血红蛋白,并改善胰岛素抵抗状态,为taVNS调节血糖提供有力的临床证据。本研究选用的ZDF大鼠是一种自发性T2DM动物模型,广泛应用于T2DM及其并发症的研究,ZL大鼠作为其同种系的对照组,多用于进行T2DM机制的对比性研究。

taVNS通过MLT能系统调节血糖

MLT是一种由松果体合成并分泌的神经内分泌激素,具有调节免疫、抗氧化应激损伤及调控血糖代谢等多种功能,其水平呈现昼低夜高的节律性。相关研究表明T2DM可导致啮齿动物MLT分泌减少,本实验中ZDF大鼠在造模成功后血浆MLT含量降低,结果与上述文献一致。褪黑素受体(MT)1和MT2属于膜受体,广泛表达于神经、消化、免疫和生殖等多个系统。在胰腺中,MT1和MT2分别表达于胰岛β细胞和α细胞;MLT可通过与MT1关联的环磷酸腺苷信号通路、与MT2关联的环磷酸鸟苷信号通路分别调控胰岛素的分泌。葡萄糖可触发胰岛β细胞分泌胰岛素,MLT通过促进胰岛素分泌及干扰胰岛昼夜分泌节律促进这一进程。有研究显示,大鼠胰腺内有内在节律振荡器,行使调节胰岛β细胞释放MLT的日夜周期节律的功能。另有研究显示,MLT可改善ZDF大鼠IR,具有抗糖作用。本实验结果表明,taVNS可升高ZDF大鼠血浆MLT的含量,从而改善机体血糖升高的状态。

肝脏、骨骼肌、胰腺参与降糖

肝脏、骨骼肌及胰腺上有胰岛素受体分布,其功能为协助机体参与降糖,当机体处于T2DM病理状态时,肝脏、骨骼肌及胰腺对胰岛素敏感程度降低。有研究显示,MLT对T2DM模型大鼠肝脏、骨骼肌及胰腺具有保护作用。故本研究观察ZDF大鼠肝脏、骨骼肌及胰腺组织中胰岛素受体表达,探究taVNS是否通过改善靶器官胰岛素受体表达发挥其降糖效应。

肝脏主要通过肝糖原的合成、分解及糖异生作用实现对血糖的调节。当T2DM发生时,机体自身的糖代谢紊乱,肝脏对葡萄糖的储存能力减弱,导致机体血糖升高。MLT能够增强肝脏对葡萄糖的吸收,从而降低血糖。糖原代谢的另一重要参与部位是骨骼肌,在体内血糖含量过高时,骨骼肌在胰岛素的作用下将葡萄糖以肌糖原的形式储存,可避免血糖含量升高。机体在胰岛素缺乏时可能会出现骨骼肌受损,病理状态下骨骼肌对葡萄糖摄取、存储能力下降,降低机体对胰岛素的敏感性,引起IR。研究显示,MLT可抑制细胞凋亡,减轻炎性反应,改善骨骼肌愈合状态与减少骨骼肌疾病。IR是由多种因素导致机体胰岛素分泌减少或者敏感性降低,从而影响葡萄糖摄取效率,并且代偿性分泌胰岛素产生高胰岛素血症。T2DM中的糖毒性、脂毒性、氧化应激、内质网应激等因素会诱发胰岛的慢性炎性反应,胰腺内长期的炎性反应亦会加剧上述因素对胰岛β细胞的损伤。因此,胰岛β细胞的数量减少、形态改变对T2DM的发生、发展起到重要作用。研究表明MLT具有抗炎与抗氧化的作用,可减轻胰腺细胞氧化应激水平,从而保护胰腺β细胞。另有研究显示,MLT可减缓高糖条件下细胞衰老加速、凋亡增加、细胞周期停滞和葡萄糖刺激的胰岛素分泌受损,增加内源性抗氧化防御,减轻由糖毒性和糖脂毒性引起的胰腺β细胞早衰,延长β细胞寿命。本实验Western blot结果显示,与模型组比较,taVNS可显著上调ZDF大鼠肝脏、骨骼肌及胰腺组织中胰岛素受体表达,提示taVNS可能通过改善靶器官胰岛素受体表达发挥其降糖效应。虽然与空白对照组相比,模型组大鼠肝脏和骨骼肌胰岛素受体表达差异无统计学意义,但有一定的降低趋势,表明胰岛素受体在靶器官的表达呈现一定程度的受损,这可能与样本量偏少或观察时间较短有关。此外,ZDF大鼠后期腹部脂肪含量较高,松散的胰腺组织多有脂肪伴生,导致胰腺MLT相关受体检测难度加大,这是本研究的不足之处。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论