“时有旁中心注视”结论,不能苟同

这是一个家长在网上咨询我时遇到的问题。

表面上你可能看不懂是什么意思、争论了什么。但如果你和你孩子是当事人,当你上网随便一搜“旁中心注视”这个名词,也许你也会手足无措、脊背发凉。

这个男孩四岁半,左眼间歇性外斜(以下简称间外)。就是说,孩子左眼会时不时的“飘”向外侧(耳朵一侧)。

网图:外斜视(左眼)

间外挺常见的。最近有很多网友在评论区里给我推送一些图片,都是名人特写——撒*宁的、周*祎的、王*强的、王*文的……问我他们是不是间外。网友的眼神果然“又尖又毒”——粗略看他们推给我的这些照片,还真是……

标题里“旁中心注视”这个词,有点抽象,在我之前发的作品里系统的讲过。大家只记得这是一种很少见的情况、而且存在这个问题的弱视非常疑难就可以了。

这些年我养成一个习惯——凡是间外孩子家长发来的资料里出现“旁中心注视”、“偏心注视”结论的,我都会打个问号。后来,这些“旁中心注视”多数都“沉冤得雪”了。

今天也不例外,我不认同这位同道的“时有旁中心注视”的结论。

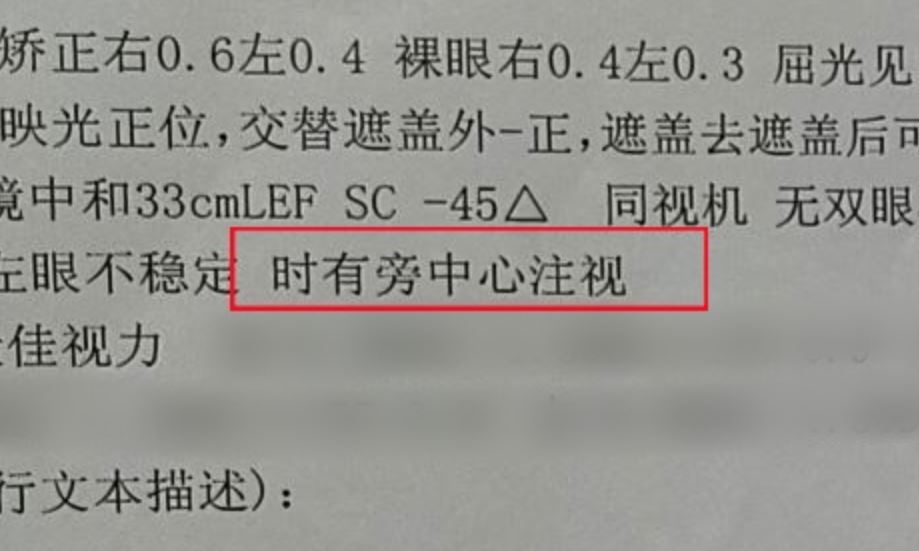

病历截图

解释一下:旁中心注视眼在注视性质逐渐好转过程中出现的“不稳定中心注视”,跟间外孩子做注视性质检查时出现的“不注视”,以及有些重度弱视眼做检查时出现的“不能固视”,不是一回事。专业内容生涩,这里不细讲了。

之所以我会拿这几个字做文章,是因为我看到家长开始为旁中心注视纠正奔走了——到处查阅资料、穿梭求索于各个专家、筹备“纠偏”工具(光刷、后像、红色滤光片之类)……我还记得大四学循环内科时老师讲过的一段话,大致意思是“不要轻易给别人扣上‘冠心病’的帽子”——因为医者看似平常的一句话、一个举动,在患者眼里会被反复解读和放大。

有时,不是结论本身、而是结论产生的外溢效应就会把人压垮。

本文是汤锡强版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论