脑膜瘤-2022版-中国肿瘤整合诊治指南(CACA)

脑膜瘤-2022版-中国肿瘤整合诊治指南(CACA)

1例(女/53岁)左额叶脑膜瘤根治性放疗(内收GTV BED=93.75Gy)-TOMO放疗

1例(女/48岁)两次术后复发性合体细胞型脑膜瘤再程放疗(间隔3月)SABR-TOMO放疗-来自潜江

右侧桥小脑角(CPA)恶性周围神经鞘膜瘤1例文献复习-神经源性肉瘤

1例(男/34岁)复发性胶质瘤(MR&PET/CT&CTsim)多模态图像融合三程放疗-TOMO放疗

流行病学

脑膜瘤是最常见的颅内原发性肿瘤,约占颅内原发性肿瘤的五分之二,患病率 50.4/10万~70.7/10万,尸检发现2%~3%的人存在1个以上的脑膜瘤病变,随着影像技术的发展及推广应用,脑膜瘤检出率逐渐增加。脑膜瘤可见于任何年龄,但多见于中老年患者,随年龄增加发病率亦逐渐增加,其中75~89岁老年人群脑膜瘤年发病 率高达22.2/10万。脑膜瘤男女均可发病,但女性多见,30~69岁的女性中,患脑膜瘤者约为男性的3倍。脑膜瘤可发生于颅内任何位置,常见部位依次为大脑半球凸面、 大脑镰/窦镰旁、蝶骨嵴、桥小脑角、小脑半球、小脑幕、枕骨大孔、岩斜区、脑室 内、眼眶内等,颅底脑膜瘤占所有脑膜瘤的43%~51%。在病理学方面WHO1级 80%~85%,2级10%~17%,3级2%~5%。四川大学华西医院2009年1月到2019年4 月病理确诊脑膜瘤共5254例,女性3789例,男性1465例,平均年龄57±16岁,依次 分布为40-60岁55%、60-80岁29.9%和20-40岁13.4%;其中WHO1级83.8%、 2级 13.9%、 3级1.2%,另有1.1%病理分级不明确,WHO2级和3级脑膜瘤中幕上凸面和脑室内比例明显高于颅底,分别约为23%和8%。目前国内脑膜瘤发病率不明确,缺乏基于人群的脑膜瘤发病率临床研究,亟须进行脑膜瘤全国发病情况的登记研究以明确国内脑膜瘤的真实发病情况。

脑膜瘤分级

1 组织学分级

根据2021年最新WHO神经系统肿瘤分类方法,脑膜瘤仍分为三级,该分级取决于核分裂象、脑实质侵润(Braininvasion)或特定组织学特征,具体标准如下。

WHO1级:每10个高倍视野(HPF)<4个核分裂象,无脑实质侵润。

WHO2级:每10个HPF有4~19个核分裂象,或脑实质侵润,或同时存在下列 形态学改变的三种情况:凝固性坏死,片状结构、突出的核仁(Sheeting,prominent nucleoli)、细胞密度增高和小细胞化。

WHO3级:每10个HPF核分裂象≥20个。

2 分子病理学分级

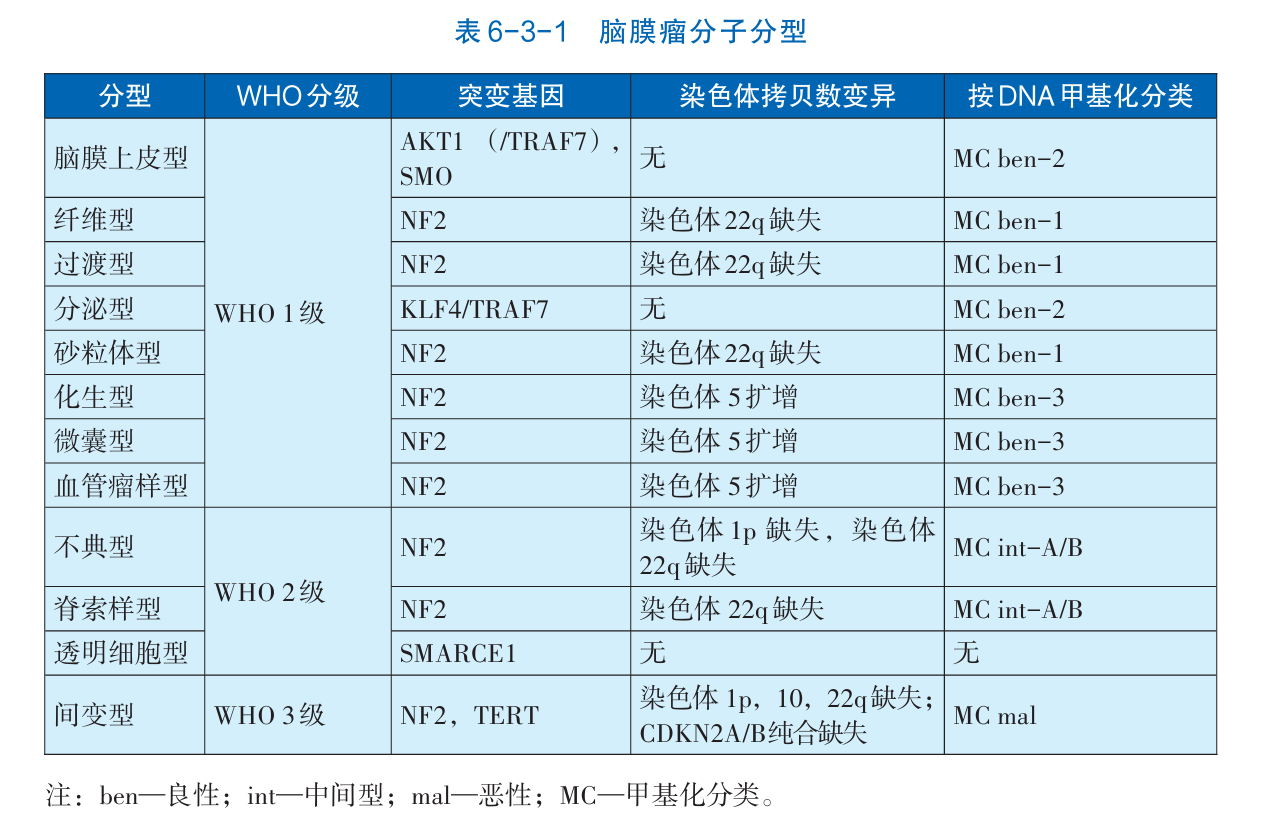

WHO分级方法是目前最常用的神经肿瘤分级方法,对评估肿瘤预后有一定帮助, 但神经外科常会发现部分WHO1级脑膜瘤在全切术后迅速复发,也有WHO2级脑膜瘤在全切术后未行放疗却在很长一段时间保持稳定,说明单独依靠WHO分级可能存在局限性。目前依据DNA甲基化谱将脑膜瘤分为MCben-1、MCben-2、MCben-3、 MCint-A、MCint-B、MCmal六类,可对预后进行更为精准的预测(表6-3-1)。另外也有研究整合脑膜瘤基因组、转录组和DNA甲基化组学信息,将脑膜瘤分为4种独具生物学特征的分子亚型:免疫相关型(MG1)、良性NF2野生型(MG2)、高代谢型(MG3)和增值型(MG4),这四种亚型之间患者无进展生存期有显著差异。现有研究表明多维度多组学数据的整合诊断将是未来脑膜瘤分类、分型的重要手段。

临床表现

症状性脑膜瘤多因其他疾病检查或体检偶然发现,诊断时无肿瘤相关临床表现,而症状性脑膜瘤主要因肿瘤压迫邻近结构引起神经功能障碍、侵犯或刺激脑组织诱发癫痫,以及瘤体大、脑脊液循环障碍、静脉引流障碍、脑水肿等引起头痛、 呕吐、视乳头水肿等颅内高压相关症状和体征。

脑膜瘤常见临床表现依次为头痛、 局灶性颅神经受损症状、癫痫发作、认知功能改变、肢体无力、头晕或眩晕、共济失调或步态改变、感觉异常、眼球突出、晕厥等。脑膜瘤引起的神经功能障碍主要和脑膜瘤生长部位密切相关。

癫痫发作是大脑凸面或窦镰旁脑膜瘤主要临床表现, 多表现为局灶性发作、复杂局灶性发作、全面性发作或混合性发作,以全面性发作最常见;嗅沟等前颅底体积大的脑膜瘤可能引起心理、行为和性格等改变;鞍结节和鞍隔脑膜瘤常引起视力视野障碍,出现垂体功能紊乱概率低;鞍旁、蝶骨嵴内侧脑膜瘤亦可引起视力视野改变;视神经鞘脑膜瘤可表现为进行性单侧视力障碍、眼球突出等;海绵窦和岩骨脑膜瘤可引起眼痛或三叉神经痛;岩斜区脑膜瘤可表现为共济失调和相应颅神经受损症状;桥小脑角区脑膜瘤可出现听力下降、耳鸣等症状。

影像学评估

脑膜瘤的CT特征

脑膜瘤在CT平扫上的典型特征为等密度肿块,肿瘤较小时易漏诊,肿瘤较大时可伴有占位效应和水肿,注射造影剂后瘤体出现明显且均匀的强化。在15%~20%的 病例中,由于瘤体内部出现营养匮乏或化生性钙化,瘤体内部可表现为低密度影或 斑点状极高密度影。CT除了筛查作用外,可用于评估瘤体与邻近骨性结构的关系, 如骨质增生、骨质破坏及蝶窦的异常扩张等。脑膜瘤常引起骨质增生,通常发生于颅盖骨和蝶骨嵴,在CT上表现为骨性结构的异常增厚。颅骨的反应性增生和肿瘤侵袭的增生在影像学上难以鉴别,但在增生骨质内的明显增强信号通常提示后者的可 能性大。此外CT脑血管三位成像(CTangiography,CTA)能显示主要动脉与瘤体的 关系以及其在瘤内走行,有助于颅底脑膜瘤术前手术方案及策略的规划。

脑膜瘤的MRI特征

MRI扫描是评估肿瘤瘤体和肿瘤与周围组织结构关系的首选检查。常规MRI扫描序列包括T1加权像(T1WI)、T2加权像(T2WI)、FLAIR像及注射磁共振对比剂 的强化扫描T1WI+C(T1C)。在T1WI上,肿瘤瘤体通常表现为和大脑皮层相似的等 信号或低信号;在注射钆造影剂的T1C序列上,大多数脑膜瘤瘤体呈明显、均匀的强化改变,少部分瘤体由于内部的钙化、囊肿、出血或坏死表现为边缘模糊、不规则 强化,这些可能与肿瘤的侵袭性相关。在T2WI上,瘤体通常呈等或稍高信号,在轴外可观察到肿瘤和大脑之间的新月体形脑脊液裂隙影,但当高级别脑膜瘤出现脑实质侵犯时,脑脊液裂隙影可能消失。与T1C类似,尽管大多数脑膜瘤表现出典型的影像学特征,少部分肿瘤瘤体在T2WI上也可出现肿瘤坏死、囊性变、出血和脂肪浸润 等特征。 72% 脑膜瘤的T1C上,在与肿瘤相连的硬脑膜部位可见明显的条形强化,这被称为脑膜尾征,近三分之二的脑膜尾征可见肿瘤细胞浸润,而少部分脑膜尾征是硬 脑膜对肿瘤的反应性变化。脑膜尾征并不是脑膜瘤特有的改变,可见于所有累及硬脑膜的肿瘤,因此脑膜尾征对脑膜瘤不具备诊断特异性,但可用于确认肿瘤的定位分析。 脑膜瘤在增大时会出现明显的脑实质向内移位。约半数以上的脑膜瘤可出现脑 周围组织的水肿,形成环绕肿瘤的水肿带。这种水肿带形状不规则,在T1WI呈低信号,T2WI上呈高信号表现。对水肿带形成的原因有多种假说,即压迫性缺血伴血脑屏障受损、软脑膜微血管形成引起的血管分流、机械性静脉阻塞、肿瘤内静水压升 高以及在肿瘤细胞内的分泌-排泄现象等。但研究证实有无瘤周水肿与肿瘤大小无关,瘤周水肿也不能用于准确地区分良性和非典型或恶性脑膜瘤。 MRI可用于脑膜瘤的血供评估。脑膜瘤瘤体内部的主要血供来自硬脑膜中的动 脉。在瘤体与硬脑膜相连部,可存在一个突出的中央血管蒂,细小的血管分支从该 蒂发出,呈辐条轮样放射状分布,为瘤体内部提供绝大部分血供;肿瘤表面的血供 则通常来源于软脑膜血管的外周丛。因此在MRI上,瘤体内部和周围可出现明显的 流空血管影或增强血管影。此外,MRI可显示脑膜瘤挤压和包裹周围的相邻血管以及 肿瘤浸润或阻塞硬脑膜静脉窦的状况等。对于窦旁脑膜瘤,磁共振静脉造影(Mag⁃ netic resonance venography,MRV) 可提供有关静脉窦受累与否和侧支静脉引流的 信息。 在扩散加权成像(DWI)中,脑膜瘤的表观扩散系数(ADC)值不具备特异性, 但也有一定的参考价值。通常来说,高级别脑膜瘤的ADC值较低,但部分低级别脑膜瘤可表现出类似特征。

在磁共振波谱分析(Magneticresonancespectroscopy, MRS)中,脑膜瘤的胆碱 (Cho)水平通常较高,N-乙酰天冬氨酸(NAA)水平通常降低或缺如,会出现特异性丙氨酸(Alanine,Ala)峰。 在磁共振灌注成像(Perfusionweighted imaging,PWI)中,脑膜瘤通常会显示较 高的相对脑血流量(rCBF)和相对脑血容量(rCBV)。如在DSC序列上,脑膜瘤的信号强度在钆造影剂的快速注射后通常不能恢复至50%的基线水平;而在动脉自旋标 记(ASL)中,灌注显示脑膜瘤的rCBF出现明显上升,特别是血管瘤型脑膜瘤。

治疗:

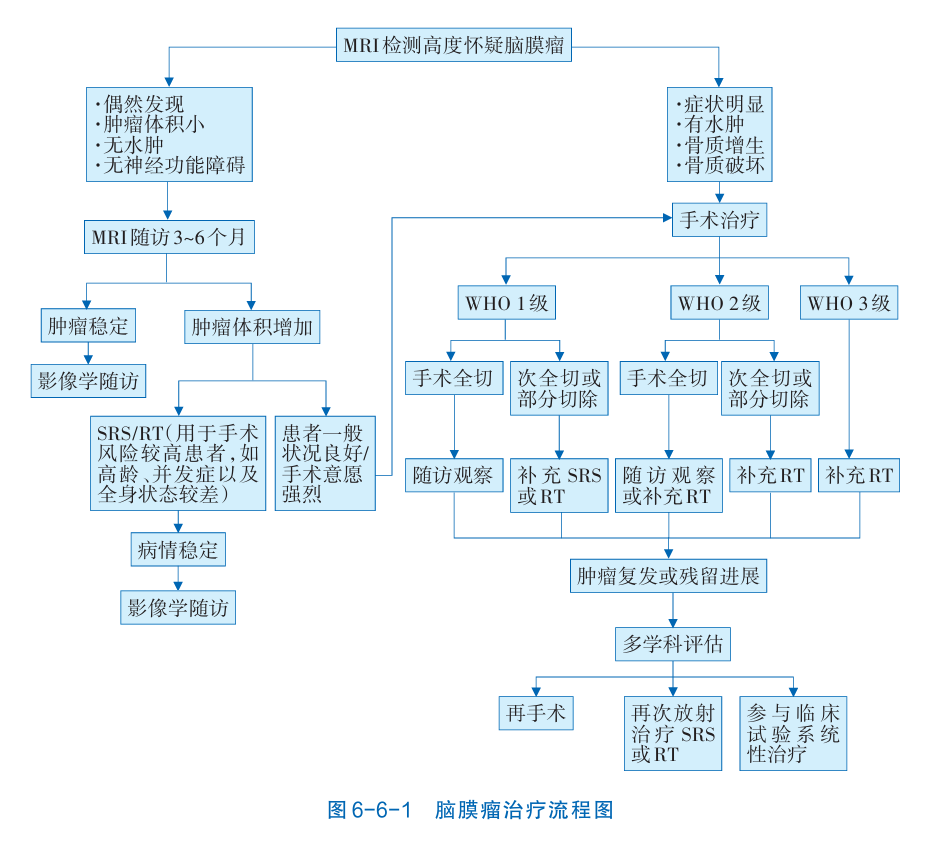

一、手术治疗

症状性脑膜瘤或进展性脑膜瘤首选手术治疗。手术治疗目的为切除病变,缓解 肿瘤引起相关症状,同时获取标本明确病理性质和分子靶点等,为后续治疗提供依 据。脑膜瘤手术治疗基本原则为最大限度安全切除肿瘤、降低复发率,同时尽量保留神经功能,改善术后生存质量。

二、放疗

放疗主要用于无症状且体积小的脑膜瘤、术后残留或复发脑膜瘤、高龄患者以 及全身情况差不能耐受手术的症状性脑膜瘤。脑膜瘤的放疗主要包括立体定向放射外科、常规分割外放疗和核素治疗。尽管放疗相对手术创伤小,风险低,但仍可能出现脑水肿、放射性坏死、放射性脑病及神经损伤等暂时或永久性并发症。

1 立体定向放射外科

立体定向放射外科(SRS)主要包括伽马刀、X刀、射波刀和质子刀等,目前临床最常用的为伽马刀。SRS主要用于肿瘤直径小于3cm但全身情况较差的症状性脑膜瘤,WHO1-2级脑膜瘤术后残留或术后复发者,以及部分小于3cm的无症状脑膜瘤。 研究表明,伽玛刀治疗直径小于3cm的颅内脑膜瘤,其肿瘤生长控制率与SimpsonI 级切除效果相当,但伽玛刀治疗后肿瘤一般不会消失。伽玛刀治疗脑膜瘤的放射处方剂量一般为12~16Gy,肿瘤边缘等剂量曲线一般为40%~50%,但需要根据肿瘤部 位、体积、毗邻结构、是否复发以及患者年龄等因素,设计个体化的剂量方案。

对于体积大于8ml的稍大脑膜瘤,部分学者主张采用分次或分期伽玛刀治疗,多为剂量 分次,单次处方剂量一般为8~10Gy,两次治疗间隔时间为3~6个月。

2 常规分割外放疗

常规分割放疗主要用于WHO3级脑膜瘤的术后治疗,也适用于开颅术后肿瘤残留体积大或基底宽的WHO1-2级脑膜瘤,以及部分肿瘤直径大于3cm或基底宽但全 身情况较差的症状性脑膜瘤的初始治疗。治疗颅内脑膜瘤常用的分割外放疗方法包括分割调强放疗和三维分割适形放疗,总剂量一般为54~60Gy,分割剂量为200~240cGy/次。

老年脑膜瘤

随着人均寿命延长,以及CT和MRI检查的普及应用,老年脑膜瘤患者的人数逐渐增多。在老年志愿者人群研究中,头部MRI检查发现脑膜瘤的比率约为2.5%。在 制定老年脑膜瘤患者的处理策略时,除了肿瘤本身特征外,还需要整合患者的功能状态、预期寿命和卫生经济学等考量。对意外发现的、体积较小的无症状脑膜瘤, 以及功能状态较差的老年患者,可选择观察随访。有研究发现,大部分无症状脑膜瘤在为期5年的随访期间都无明显进展。但对有症状或有进展风险的老年脑膜瘤,仍需要积极干预。

研究显示,与中青年脑膜瘤相比,老年脑膜瘤患者中WHO2级和3级脑膜瘤的比例更高,手术后3个月的死亡率更高,中位总生存期更短,但无进展生 存期无明显差异。接受手术治疗的老年脑膜瘤患者,与年龄相匹配的普通人群相比, 其生存时间并未受到显著影响。因此,手术对老年脑膜瘤患者仍是安全可行的,但有时需权衡手术切除程度与手术时长及术后并发症风险等。对肿瘤较小或肿瘤切除风险过高的老年患者,可选择立体定向放疗代替手术。研究显示,老年脑膜瘤患者在放疗后5年的局部控制率和病因特异性生存率均大于90%,治疗相关的毒性小,并 且无新发神经功能障碍。

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论