三甲

三甲

“多管齐下”晚期肝细胞癌终获手术切除

原发性肝癌是目前我国第4位常见恶性肿瘤及第2位肿瘤致死病因,究其原因,约70%患者确诊肝癌时已进展为中晚期,丧失手术机会或手术效果不佳。中晚期肝癌常表现为巨块型肝癌合并血管侵犯,特别是门静脉癌栓的形成。一旦出现门静脉癌栓,则病情发展迅速,短时间内即可发生肝内外转移、门静脉高压、腹腔积液等,平均中位生存时间不足3个月。对于这部分病人,如果能积极采取多种抗肿瘤手段联合,一方面可以最大程度控制肿瘤进展,部分患者还可以在肿瘤明显回退的条件下重获根治性手术机会。本期病例分享为各位病友和同道介绍一例TACE+靶向药+免疫治疗,“多管齐下”最终使得患者接受根治性手术切除的病例。

病例简介

- 患者:53岁,男性,BMI:23.9kg/㎡

- 主诉:上腹部隐痛1月余

- 现病史:患者1月前无明显诱因出现上腹部隐痛,伴有腹胀、恶心、双下肢水肿等症状,不伴有寒战、发热等症状,患者自行服用“护肝片”,上述症状未见明显改善。患者腹痛症状加剧,遂就诊于我院,完善腹部彩超及抽血化验检查,考虑为肝脏恶性肿瘤。患者自发病来,精神、食欲可、近期体重未见明显改变。

- 既往史:患者一般情况可,自诉乙肝病史20+年,既往无规律抗乙肝病毒治疗。无过敏史,无外伤史,无手术史。

- 个人史:无特殊

实验室检查

- 病毒学检查:乙肝五项:小三阳,乙肝病毒DNA:1.71E+03 IU/ml;

- 肿瘤标志物:AFP:632.00 ng/ml ,PIVKA-II:47717 mAu/ml;

- 肝功检查:TBIL:36.9μmol/L,ALB:38.7g/L,ALT:55IU/L,AST:100IU/L;

- 血常规、凝血功能基本正常

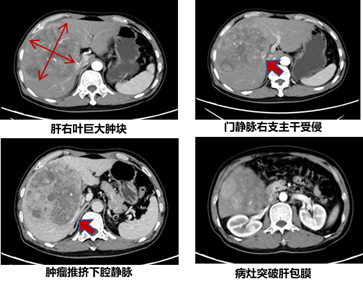

影像学检查

- 腹部彩超(2022-11):肝脏形态失常,实质回声粗糙,肝右叶查见大小约16*14cm的强回声团,边界不清楚,形态不规则,门静脉右支显示不清,考虑为肝脏恶性肿瘤伴门静脉受侵

- 全腹部增强腹部CT(2022-11):肝脏右叶巨大肿块占位,最大横截面约为16.4cm*14.5cm,贴近右肝静脉,门脉右支穿行,部分分支显示不清,增强后呈不均匀强化,边界不清;门静脉期及平衡期强化程度较肝实质减低,呈”快进快出“表现,此外,邻近肝包膜褶皱,下腔静脉肝后段受压变窄。

- 胸部薄层CT(2022-11):左肺下叶少许慢性炎症,左肺上叶下舌段少许条索灶,右肺中叶小钙化灶

患者术前影像提示肿瘤生物学行为恶性程度极高

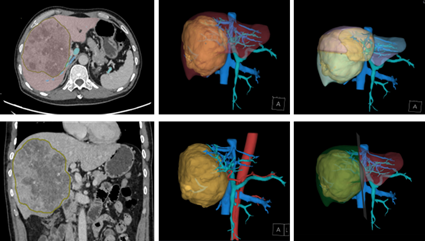

手术可行性评估

- 病灶范围:累及IVb、V、VI、VII、VIII段

- 功能肝体积:1287.8ml

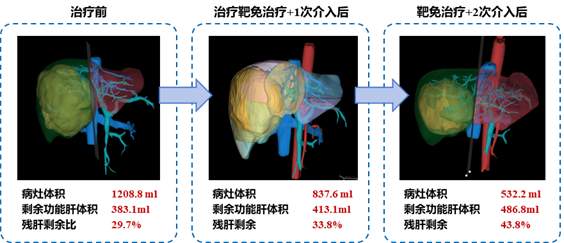

- 病灶体积:1208.8 ml

- 按照切除线预计切除,剩余肝体积424.5ml,剩余功能肝体积383.1ml,残肝剩余比为29.7%,术后肝衰风险极大,无法手术

三维重建评估手术可行性

临床诊断

- 原发性巨块肝细胞癌(右)伴门静脉癌栓形成(BCLC C,CNLC IIIa)、门静脉癌栓分型(程氏II型;VP3型);

- 慢性乙型病毒性肝炎经治;

- 肝炎后肝硬化,门脉高压,脾大

MDT讨论

观点1:中年男性,营养体力状态佳, child 功能A级 ,PS评分0分,对手术风险存在较大担忧;

观点2:肝右叶巨块型肝癌,按照右三肝切除,剩余肝体积不足;

观点3:肝癌边缘不规则,浸润生长,门静脉癌栓形成,肿瘤生物学行为恶性,直接手术效果差

拟采用的治疗方案

介入+靶免联合治疗方式,控制病情,积极尝试转化治疗,获得最大程度肿瘤消退

介入方案:采用5-FU+EADM+碘油进行TACE治疗,后续根据病灶缓解情况按需TACE

系统治疗方案:仑伐替尼+卡瑞丽珠+抗病毒药物

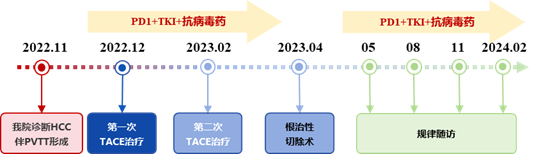

诊疗过程

诊疗过程概览

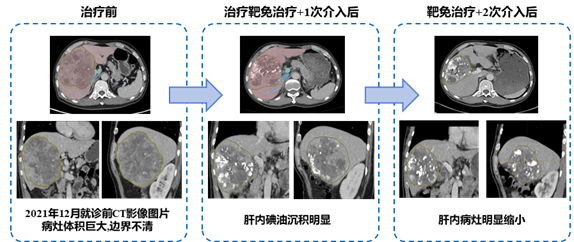

两次介入治疗后病灶大小明显缩小

治疗过程中,肿瘤体积明显缩小,预计术后剩余肝体积显著增加

在完成为期4个月左右的介入联合靶免治疗后,病灶成功转化为可切除的状态,并及时接受了根治性手术切除。

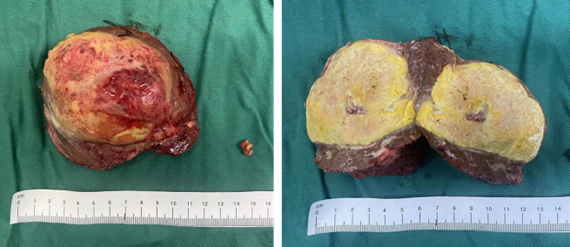

手术切除标本

术后病理:镜下大片坏死,残留活性肿瘤组织占约5%,切缘未见癌累及,卫星灶(-),MVI(-)

可见患者在先前的介入联合靶免治疗中已经取得了对肿瘤病灶的良好控制!

术后随访

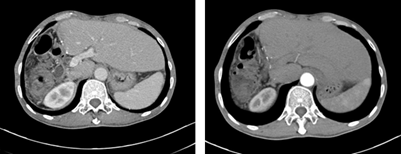

术后6个月复查增强CT

术后6个月复查提示:肝实质未见异常强化,切缘未见复发。余肝增生明显,肿瘤标志物正常,一般情况良好

小结

患者采用介入联合靶免联合治疗方案12周,在整个治疗期间,患者未出现明显的副作用,根据mRECIST评估达到了部分缓解。患者于2023年4月行右侧复杂肝癌切除术+胆囊切除术+门静脉修补术,术后继续给予靶免药物及抗病毒药物治疗,患者术后随访至今,一般状况良好,未发现疾病复发

本文是邱逸闻版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论