三甲

三甲

环状肉芽肿

环状肉芽肿( granuloma annulare,GA) 是累及真皮和皮下组织的一种自限性非感染性的肉芽肿性疾病。1895 年由 Colcott-Fox 首次描述,1902 年由 Radcliff-Crocker 首次命名。

一 诱因

GA 的发病可能与多种因素相关,包括药物、微生物、疫苗、日光照射、外伤、膨胀纹、蚊虫叮咬、纹身、结核菌素皮肤试验、糖尿病、结核病、带状疱疹等。

普瑞巴林、白介素( interleukin,IL) -17 受体拮抗剂司库奇尤单抗、IL-6 受体拮抗剂 tocilizumab、乙酰唑胺、肉毒毒素、nivolumab、别嘌呤醇、氨氯地平、双氯芬酸、聚乙二醇干扰素等均有诱发 GA 的报道。

矛盾的是阿普斯特及肿瘤坏死因子( tumor necrosis factor,TNF) - α 抑制剂( 阿达木单抗、依那西普、英夫利昔单抗) 既可以治疗 GA,也可诱发 GA。

近年缺乏大规模研究调查感染因素在触发 GA 中的作用。微生物感染包括 EB 病毒、水痘-带状疱疹病毒、伯氏疏螺旋体、奥默柯达酵母菌( Kodamaea ohmeri) K. ohmeri、HIV、乙肝、丙肝等,SARS-CoV-2 感染诱发 GA 已有 2 例。Tolkki 认为衣原体和螺旋体不是诱发 GA 的独立因素, 仅是触发因素。

疫苗包含卡介苗、乙型肝炎、流感、白喉-破伤风类毒素、肺炎球菌疫苗和水痘-带状疱疹病毒疫苗等均有诱发 GA 的个案报道。

二 病因与发病机制

病因不明,GA与人类白细胞抗原(HLA)表型相关,在某些患者中提示遗传因素的作用。有报道HLA-B8在局部环状肉芽肿患者中出现频率较高,在泛发环状肉芽肿中HLA-A29和HLA-BW35的频率也有升高的报道。

GA 的发病机制尚未完全阐明,很多学者认为是辅助性 T 细胞( Th) 对轻微创伤和紫外线辐射等外源因素的迟发型超敏反应。

Min等发现与健康皮肤相 比,GA 患者皮损与 Th1 通路激活相对应的 TNF-α、IL-1β、γ-干扰素( interferon γ ,IFN-γ) 和 IL-12 /23p40 和 Th2 通路相对应的 IL-4 和 IL-31 增加,其中 IL-4 信使RNA( messenger RNA,mRNA) 较健康皮肤增加 15600 倍。此外,Th17 和 Th22 轴以及 Janus 激酶/信号转导与转录激活因子( the Janus kinase /signal transducer and activator of transcription,JAK/STAT) 途径也 上调。

Wang 等也发现 Th1 和 JAK-STAT 通路激 活,同时“M1”巨噬细胞极化和“M2”巨噬细胞极化上调。“M1”巨噬细胞反应介导胶原降解,随后是由 “M2”巨噬细胞反应介导组织重塑和粘蛋白沉积。尽管二者在 Th2 通路的激活上未达成一致,但均提示了JAK-STAT 通路在 GA 发病中的作用。

三 共病

尽管 GA 是一种良性疾病,但它与代谢异常( 糖尿病、血脂异常、高胰岛素血症) 、甲状腺疾病、间质性肺病、高血压、恶性肿瘤、感染性肝炎、坏疽性脓皮病、 慢性淋巴细胞白血病、慢性粒细胞白血病、巨细胞动脉炎、原发性血小板增多症、自身免疫性疾病( 如局限性硬皮病、干燥综合征、系统性红斑狼疮) 可能共存。

四 临床表现

常见的亚型包括局限型 GA ( localized GA,LGA) 、全身型 GA ( generalized GA, GGA) 、皮下型 GA( deep GA,DGA) ,罕见的亚型包括穿孔型 GA( perforating GA,PGA) 和斑片型 GA( patch -type GA) 。

其中 LGA 最常见,表现为无痛的孤立的肤色或红色环状丘疹和斑块,约 50%可在 2 年内自行消退; GGA 则广泛累及躯干和四肢,约占 6% ~ 15%,10 岁以下儿童及 40 ~ 60 岁成人常见,病程可持续数年,影响患者的生活质量。

1 局限型环状肉芽肿

最常见的类型。好发于女性。

典型皮疹为小的、光滑、硬质的丘疹。正常肤色、淡红色或紫色1.皮损中心消退,周围排列紧密,形成环状、匐行性或弓形。环的大小不等,直径为1~5cm,有时更大,罕有超过10cm者。

常见于四肢远端的伸侧,粘膜一般不受侵犯。

皮疹一般无自觉症状,少数有轻度瘙痒。

病程慢性经过,少数开始为急性播散性发病,而后转为慢性经过。一般为自限性,大多数在2年内可自然吸收,不留瘢痕或其他痕迹。极少数经久不愈。病程长短与年龄/皮损数目无关。

本病复发率较高。

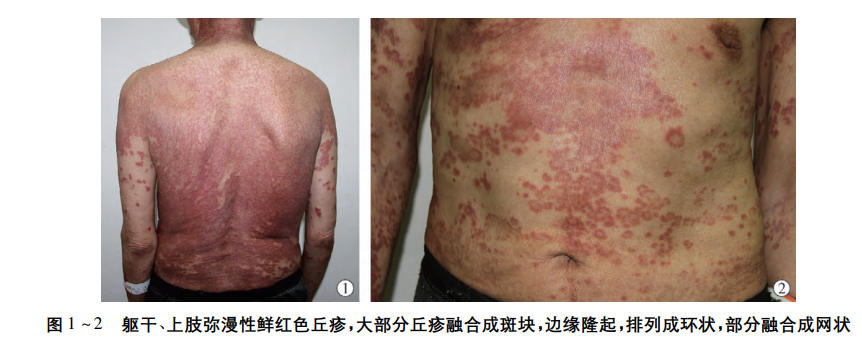

2 泛发型环状肉芽肿

累及约15%的GA患者。

皮损多散在、对称性分布,数目由几十个到几百个不等。

好发于腕部、前臂和大腿,有时发疹为全身性,有时只见于暴露部位,形态单一或呈多形性,皮疹为带光泽的丘疹,环状损害或半月状结节。

皮疹可无自觉症状,或自觉瘙痒。

病程不定,可很快消退,或持续存在,或缓解与复发交替发生,部分患者的皮疹4年内消退。

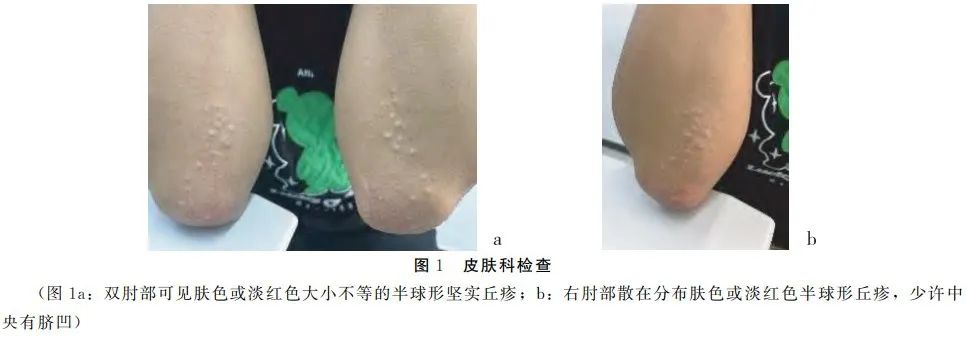

3 穿通型环状肉芽肿

主要发生于手背和四肢,开始为浅表性丘疹或小结节,2~4mm大小,以后逐渐扩大,中央出现脐凹和小溃疡,可挤出黏液样液体,有时结痂。皮疹消退后留有点状瘢痕。有时皮疹类似传染性软疣。

该型可发生在成人和儿童,表现为局限型或泛发型。可能与季节有关,夏季增加,冬季减少。

4 皮下型环状肉芽肿

又称儿童假类风湿样结节和深在型环状肉芽肿。

病变可以在刚发病时就表现为皮下型,也可发生在丘疹基础上。

该型发生在儿童,常累及下肢或臀部,有时在手背和头部,浸润较深,为淡红色或紫红色的皮下结节。偶尔结节中央发生坏死,形成溃疡。皮疹也可发生在阴茎或双眼睑。

患儿无类风湿关节炎或风湿热。皮疹可在数年内消退,但约20%的病例可复发。

5 巨大型环状肉芽肿

呈巨环形,浸润较深,有时像持久性环状红斑或环状扁平苔藓,常呈单发性。

6 丘疹型环状肉芽肿

表现为肉色或浅色丘疹,直径1~3mm,好发于男孩手背。偶有皮疹呈脐窝状或泛发。

7 线状环状肉芽肿

少见,可双侧分布。这种类型的病变可与间质肉芽肿性皮炎相同,也可以是两种疾病重叠发生。

8 斑点或斑片状环状肉芽肿

多见于30~70岁妇女,表现为扁平的或仅可触及的红色或棕红色皮疹,直径为数厘米不等。

有少数呈持久性隆起红斑样和结核麻风的形态,另有急性发作性疼痛性肢端环状肉芽肿的报道。

以上类型可单独发生,也可与局限型GA同时或先后发生。

五 组织病理

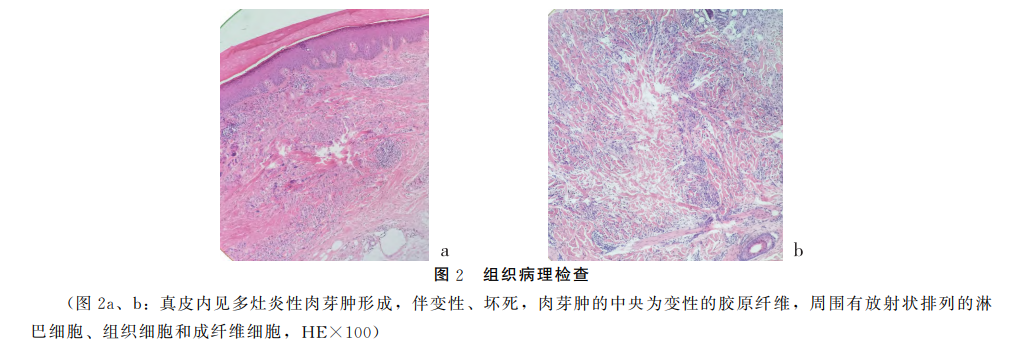

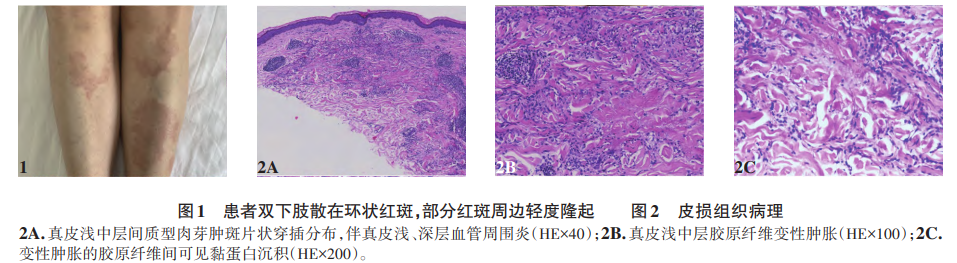

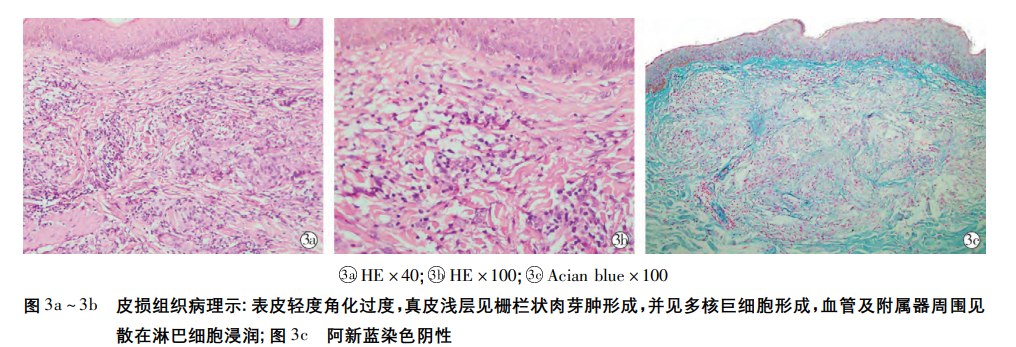

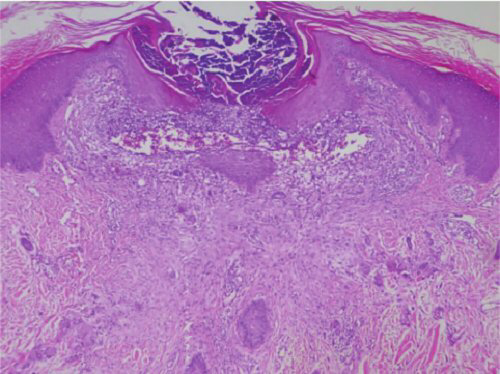

其组织病理学特征为局灶性胶原纤维变性、炎症反应和纤维化,胶原纤维变性可以为完全性或不完全性,完全变性的大病灶四周可见栅栏状或放射状排列的组织细胞、淋巴细胞和成纤维细胞浸润,形成栅栏状肉芽肿; 不完全变性的小病灶中,可有不同程度的黏蛋白物质。

间质型环状肉芽肿(interstitial granuloma annulare,IGA)是 GA 的病理类型之一,在组织病理学方面与典型栅栏状环状肉芽肿有所不同,其主要表现为变性的胶原纤维很少或缺如,胶原纤维束间因黏液沉积而分离,并且胶原纤维束间可见较多组织细胞浸润,不形成典型的栅栏状。

穿通型GA还可见到变性的胶原物质通过表皮的“排出管”穿通表皮,这种现象有时需要连续切片才能看到。

六 鉴别诊断

丘疹型GA需要与以下疾病鉴别:

① 丘疹型黄瘤病:多见于头皮、躯干和上肢,为播散性橘黄色或黄棕色散在的 圆形小丘疹或结节,通常伴有高脂血症,组织病理学特征为真皮内较多的泡沫样细胞浸润,通常 在境界带,由于表皮突缩短使表皮平坦;

②丘疹型结节病:以面部多发,为密集分布粟粒大小丘疹,病理表现为结节性非干酪样坏死的上皮样细胞肉芽肿,结节界限清楚,周围淋巴细胞少,为 “裸露的肉芽肿”;

③发疹型汗管瘤:表现为眼眶周围的成群硬质丘疹,组织病理学特征性表现为一端呈导管状,而另一端为实体条束,形如 “逗号或蝌蚪状”;

④光泽苔藓:多见于儿童及青壮年,皮疹为片状分布、群集不融合的粟粒大小半球形皮色丘疹,表面光滑或有少许鳞屑,略带光泽,病理学表现是两侧表皮突延长,环抱真皮乳头内的浸润细胞,即抱球状炎性细胞浸润;

⑤扁平疣:好发于手背、面部等处,为肤色至褐色、扁平光滑丘疹,组织病理表现为表皮角化过度,颗粒层和棘层上部角 质形成细胞空泡化。

泛发型环状肉芽肿主要需与间质性肉芽肿皮炎、间质性肉芽肿性药物反应、扁平苔藓等鉴别。

- 间质性肉芽肿皮炎多伴有系统性疾病,如结缔组织疾病、血液系统疾病、实体肿瘤等,典型皮损为分布于躯干两侧的条索状皮损,即“绳索 征”,其组织病理特征为真皮全层组织细胞间质性浸润,变性胶原与组织细胞间存在空隙,形成“悬浮征”。

- 间质性肉芽肿性药物反应好发于皮肤皱褶处,组织病理特点为真皮内弥漫性组织细胞和淋巴细胞浸润,有时可见肉芽肿及多核巨细胞,可见嗜酸性粒细胞浸润及淋巴细胞异型。

- 环状弹性组织溶解性巨细胞性肉芽肿病理表现为隆起边缘部位的真皮乳头层或中部肉芽肿性浸润,可见多核巨细胞、组织细胞、淋巴细胞和少量上皮样细胞,且多核巨细胞的体积通常很大、数量较多,无典型的渐进性坏死,无脂质和黏蛋白沉积,血管也无变化。

- 扁平苔藓:皮损为多角形紫红色扁平小丘疹,瘙痒,病理组织相与GA完全不同

- 类脂质渐进性坏死:好发于胫部,橘黄色斑块,有萎缩和毛细血管扩张、纤维化明显的硬皮病样外观,组织病理特点是胶原纤维变性广泛,位置深,可达真皮中下层,粘蛋白较少或缺如,有类脂质沉积等可帮助鉴别。

- 色素性荨麻疹为先天疾患,幼年发病,在棕褐色斑上起风团,时隐时现,很痒,组织学上有明显区别。

七 治疗

由于本病病因不明,尽管治疗的方法很多,但疗效不一。有些患者不需治疗,皮损亦可自行消退。对某些疑诊为本病的患者在局麻下进行皮肤活检手术,部分患者于活检术后皮疹可部分或全部消退。但不论何种治疗方法,停止治疗后均有可能复发。

1 局部治疗

外用糖皮质激素仍是目前的一线疗法,但并非对所有患者有效。

皮损内局部注射曲安奈德,可取得良好的疗效。强效糖皮质激素外用对一些患者也能收到一定的效果,尤其对斑块型的皮疹。

其他外用药包括他克莫司软膏、维生素 E、咪喹莫特及氨苯砜乳膏等

2 系统治疗

2.1 糖皮质激素

尽管糖皮质激素口服疗效较肯定,但考虑使用剂量偏大、易复发,且有些患者可能并发糖尿病,需谨慎用药。

2.2 甲氨蝶呤

甲氨蝶呤以其经济有效的优势有望成为 GA 二线用药。

2.3 环孢素A

Spadino等以环孢素A口服治疗4例泛发型患者,前4周剂量为4mg/(kg·d),后2周为0.5mg/(kg·d),4例患者的临床表现在3周内基本消失,在药物减量及其后的1年中未有复发。

2.4 其他传统药物

咪唑立宾( 一种嘌呤抗代谢免疫抑制 剂) 可作为激素的替代药物治疗。其他药物包含羟氯喹、氨苯砜、柳氮磺吡啶、异维 A 酸、维生素 D、维生素E、烟酰胺、齐留顿、骨化三醇、碘化钾及皮损内注射小剂量重组IFN-γ等。

2.5 治疗进展

(1)JAK 抑制剂

JAK 抑制剂是一种新兴的、分子靶向治疗皮肤肉芽肿性疾病的方法,它通过阻断 T 细胞介导的炎症,抑制下游 JAK/STAT 途径从而阻断多种病原性细胞因子治疗炎症性疾病,如银屑病、银屑病性关节炎。

Damsky 等报道 2 例结节病和 1 例 GA 患者口服 JAK1 /3 抑制剂托法替布( 5mg bid) 4个月后病情缓解。

McPhie 等观察托法替布 ( 5mg bid) 治疗 2 例难治性 GA 患者,其中 1 例皮损在 1 小时内迅速减轻,4 周后持续好转,另一例 9 个月后皮损几乎全部消退。

(2)阿普米斯特

阿普米斯特是一种磷酸二酯酶Ⅳ ( phosphodiesterase-4,PDE4) 抑制剂,PDE-4 是主要的细胞内环磷酸腺苷水解物。通过抑制 PDE-4,环 磷酸腺苷-磷酸水平增加,导致 Th1、Th17 和 Th22 的下调,美国食品药品管理局( FDA) 批准用于治疗中重度斑块型银屑病、银屑病性关节炎、白塞氏病,它还可减少肝脏中甘油三酯的合成,促进脂肪分解而达到降低血脂的作用。

Joshi 等报道了阿普米斯特( 30 mg 口服 bid) 治疗 1 例 GGA 患者 7 个月后皮疹全部消退。

Bishnoi 等报道在 4 例 GA 患者中,阿普斯特 30 mg bid 治疗 4~8 周后调整为 30 mg qd 维持治疗,3 例患者皮损减少,1 例患者红斑减少和瘙痒减轻,1 例患者有轻度胃肠道紊乱和肌痛,1 例患者有恶心和肌痛,其余未出现任何不良反应。但矛盾的是该药也有引起 GA 的报道,其安全性有待进一步观察。

(3)生物制剂

生物制剂的使用存在争议。

Song 等报道了一例 GGA 患者经阿达木单抗治疗无效后使用度普利尤单抗后病情显著改善,推测疾病主要是由 Th2 驱动。TNF-α 抑制剂对于 GA 的治疗出现矛盾现象。Fässler 等报道了一例银屑病患者在使用阿普米斯特后出现 GA,改为阿达木单抗皮损消退。 刘承灵等以阿达木单抗治疗 1 例 GGA 患者随访 3 月皮损基本消退,仅遗留少量色素沉着。然而 MĂrculescu报道一例用阿达木单抗治疗的银屑病患者 3 年半后出现 GA。Voulgar 等报道两项独立 研究中的患者在接受英夫利昔单抗、阿达木单抗、依那西普治疗类风湿性关节炎后出现 GA。有人认为由 于未知的触发因素,抗 TNF 药物通过未知的“自身免 疫机制”诱导自身反应性 Th1 细胞导致组织破坏。

Th17 细胞是促炎症细胞,产生 IL-17A 和 IL-17F。Th1-Th17 作用复杂,相互上调,并可独立引起自身免疫性疾病,如阻断 IL-17A 可能导致 Th1 反应的上调和 GA 的发生。Song 等用 IL-23 抑制剂 tildrakizumab 治疗 GA 发现无效,生物制剂的使用需要进一 步的研究探索。

3 物理治疗

3.1 冷冻

采用液氮或二氧化碳雪进行冷冻治疗可使部分患者的皮疹消退,但冷冻治疗后局部组织水肿及水疱反应明显。

3.2 光疗

补骨脂素( psoralen,PSO) 加长波紫外线( ultraviolet A,UVA) 光化学疗法( PUVA) 、窄谱中波紫外线( narrow-band ultraviolet B,NB-UVB) 和 长波紫外线 1( UVA1) 可通过抑制 T 淋巴细胞而对巨噬细胞和金属蛋白酶产生影响,不良反应和禁忌症较少,适合多发共病患者。

近年的研究显示光动力相对效果较好。

参考文献:

[1]白璐,朱才勇.环状肉芽肿治疗新进展[J].中国麻风皮肤病杂志,2022,38(11):842-846.

[2]易清玲,柯琦,黄忠奎,等.泛发型环状肉芽肿1例[J].中国皮肤性病学杂志,2023,37(03):347-350.

[3]王慧静,王英,郑占才,等.间质型环状肉芽肿1例[J].中日友好医院学报,2023,37(04):250+257.

[4]景晓蕾,孟昭影.丘疹型环状肉芽肿1例[J].河北北方学院学报(自然科学版),2023,39(10):30-32.

[5]赵辨.中国临床皮肤病学[M].2017.

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论