三甲

三甲

《骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识(2023)》中骨质疏松的八大用药策略

《骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识(2023)》中骨质疏松的八大用药策略

骨质疏松症(OP)是一种全身性骨病,其显著特征表现为骨量显著减少、骨组织微结构受损、骨脆性增加,骨折风险也显著上升。

骨质疏松症可发生于各个年龄段,以绝经后女性和老年男性中的发病率最为显著。由此可见老年群体是OP发生的高风险群体,而我国的人口老龄化程度也在不断加深,老年人群数量庞大。

基于该背景,对OP的防治更应抢前抓早。为了治疗OP的药物合理规范化,我国多学科专家共同制定了《骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识(2023)》(以下简称《共识》),跟着《共识》一起学习下OP的用药策略吧!

抗OP药物治疗适应症

《共识》中提出了抗OP药物治疗的适应症:

(1)发生椎体脆性骨折(临床或无症状)或髋部脆性骨折者;

(2)双能X线吸收法(DXA)骨密度(腰椎、股骨颈、全髋部或桡骨远端1/3)T值≤–2.5者;

(3)骨量低下者(骨密度:–2.5<T值<–1.0),且具备以下情况之一:①发生过某些部位的脆性骨折(肱骨上段、前臂远端或骨盆);②FRAX工具计算出未来10年髋部骨折风险≥3%或任何主要骨质疏松性骨折发生风险≥20%。

符合一条上述条件者均可启动药物治疗。

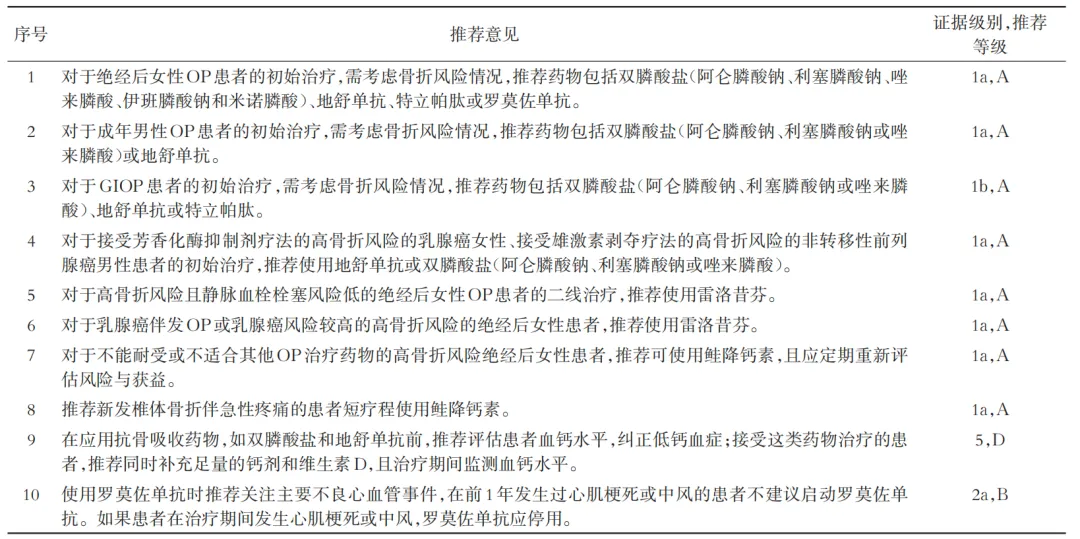

对各类型药物提出适用群体及证据等级推荐

《共识》中针对各类抗骨松药物,进行了严谨的证据等级推荐,并给出了适用群体建议(参见表1):

表1 不同抗骨松药物适用群体及等级推荐

*GIOP:糖皮质激素诱导的骨质疏松症

临床实践中,如何合理使用抗OP类药物

01、如何结合骨质疏松风险分层进行合理化药物治疗策略?

1)对于高骨折风险的OP患者,推荐阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠、唑来膦酸、地舒单抗作为初始治疗药物。(1a,A)

2)对于极高骨折风险的OP患者,推荐地舒单抗、唑来膦酸、特立帕肽、罗莫佐单抗作为初始治疗药物。(1b,A)

3)对于脆性骨折围手术期患者,推荐地舒单抗、特立帕肽、罗莫佐单抗作为首选治疗药物。(2b,B)

02、OP患者如何联合用药?联合用药指征如何界定?

文章中提出抗OP联合用药的指征:

①单用某种药物疗效欠佳,但仍然有较高骨折风险时;

②极高骨折风险,尤其发生多部位脆性骨折的患者;

③需要防止快速骨丢失时,如围手术期等。

推荐建议中提及:优先推荐特利帕肽联合地舒单抗,备选特利帕肽唑来膦酸(1b,B)

03、OP患者如何续贯治疗?

1)骨形成促进剂与骨吸收抑制剂之间的序贯:优先特立帕肽续贯地舒单抗,备选特立帕肽续贯唑来膦酸。(1b,A)

2)骨吸收抑制剂之间的序贯:优先地舒单抗序贯双膦酸盐;其次推荐双膦酸盐序贯地舒单抗。其他可行方案还包括双膦酸盐之间的序贯。(1b,A)

3)推荐双向作用机制药物罗莫佐单抗之后序贯地舒单抗。(1b,A)

整体续贯参见表2。

表2 OP序贯治疗方案表

04、OP患者治疗过程中疗程如何界定?

1)从疾病角度,确诊OP后至少规范治疗1年。(5,D)

2)口服类双膦酸盐推荐使用5年,若转为低风险(如全髋部或股骨颈T值>–2.5,治疗过程中未发生骨折),可考虑进入药物假期;若骨折风险仍高建议延长治疗至10年或序贯其他抗OP药物。(1a,A)

3)静脉注射类双膦酸盐推荐使用3年,若转为低风险可考虑进入药物假期,若骨折风险仍高可持续治疗至6年或序贯其他抗OP药物。(1a,A)

4)双膦酸盐药物假期的持续时间应综合考虑骨折风险、骨密度变化和药物类型等。当骨折风险增加,随访期间发现腰椎、全髋或股骨颈骨密度下降超过DXA测量的最小有意义的变化值(LSC),或者骨转换标志物升高等情况出现时,建议考虑暂停药物假期,重新启动双膦酸盐类药物治疗或选择其他抗OP药物。(5,D)

5)地舒单抗推荐持续使用,目前有循证证据的治疗疗程是10年,地舒单抗没有药物假期,停药后需要序贯其他抗OP药物。(1b,A)

6)特立帕肽的推荐使用疗程是2年,特立帕肽没有药物假期,停药后需要序贯其他抗OP药物。(1b,A)

7)罗莫佐单抗的推荐使用疗程是1年,罗莫佐单抗没有药物假期,停药后需要序贯其他抗OP药物。(1b,A)

05、抗OP过程中如何进行基础膳食补充?

1)将钙和维生素D作为膳食补充剂添加到OP治疗方案中,同时关注血钙和尿钙水平。(1a,A)

2)推荐活性维生素D与其他类型抗OP药物联用治疗,但不推荐多种活性维生素 D 同用。(1b,A)

06、在各类药物治疗期间,需密切关注哪些不良反应?

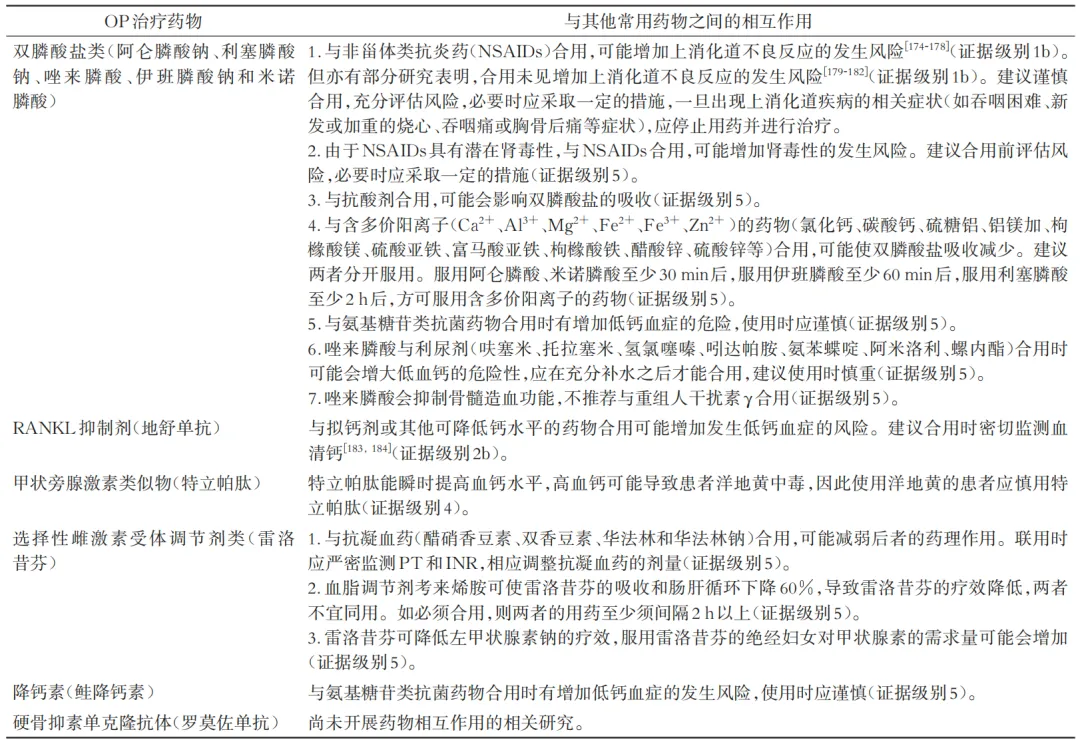

双膦酸盐类、地舒单抗、降钙素与其他可降低钙水平的药物(如氨基糖苷类抗菌药物、利尿剂和拟钙剂等)合用时有低钙血症的风险,建议合用时密切监测血清钙。(5,D)

具体药物不良反应参见表3:

表3 OP药物与其他常用药物不良反应表

*如未特殊注明,均参考自药品说明书;RANKL:核因子-κB活化体受体配体;PT:凝血酶原时间;INR:国际标准化比率

来源 医学界内分泌频道

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论