皮科实例派|药物超敏反应综合征

临床病例

患者,男,56岁。以“发热13天,周身红斑12天”为主诉入院。13天前,患者着凉后出现发热,体温最高39.5℃,伴寒战,咳嗽,自行服用罗红霉素及扑热息痛。1天后双上肢出现红斑丘疹,渐增多至颈部、躯干、双下肢,伴头颈部淋巴结肿大,于当地诊所静滴氨曲南治疗无好转。遂就诊于我院急诊,诊断“药物超敏综合征”,予甲泼尼龙60mg日一次静点治疗后周身皮疹部分消退、面部肿胀减轻,收入院进一步诊治。

专科查体:周身皮肤干燥、潮红、脱皮,伴有大量皮屑,躯干、四肢散在针尖大红斑丘疹,面部可见大量细碎薄屑,无黏膜损害,皮温稍高。

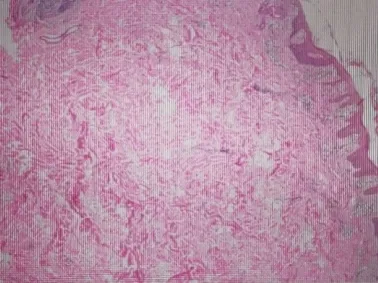

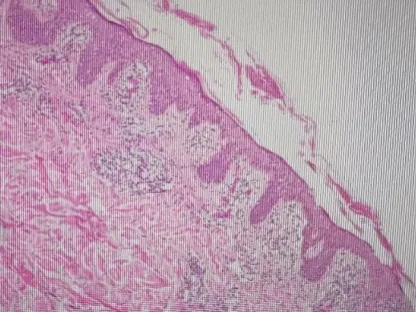

皮肤病理:真皮浅层血管周围较为致密淋巴细胞浸润,表皮轻度银屑病样增生,基底层完整,灶性角化不全。非特异性皮炎,可见药物性皮炎,请结合临床。

HE染色(40×)

HE染色(40×)

根据患者服药史、症状、体征及辅助检查,该患者目前考虑诊断为药物超敏反应综合征(drug induced hyper-sensitivity syndrome,DIHS)。

药物作用于机体,除了发挥治疗的功效外,还会由于种种原因而产生某些与药物治疗目的无关而对人体有损害的反应,其中药物超敏反应就是一种人体接触药物后引发的严重、可致人死亡的过高免疫应答反应。

药物超敏反应综合征(DIHS) 是一种由有限特定药物引起、累及多器官系统、威胁生命的药物不良反应,其特征是潜伏期较长,伴发热、皮疹、内脏损害特别是肝炎的三联症状。本病的确切发病率不详(最常见的致敏药物是抗惊厥药和磺胺药,发病率约为1/10 000),致死率可达10%。临床上具有发病延迟、症状迁延、双峰表现、多种不同结构药物交叉过敏及病毒感染等独特的复合特征,呈现多样化表现,易误诊误治。

病因及发病机制

DIHS的发病机制尚未完全阐明,一般认为是由CD8+ T细胞介导、针对药物及其活性代谢物的迟发性超敏反应(通常>3周)。引起DIHS的药物种类比较有限,不同药物诱发的DIHS在临床特征上有区别。常见致敏药物包括抗癫痫药物(卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、拉莫三嗪)、抗生素(β内酰胺类、磺胺类、抗结核病药、四环素、氨苯砜、米诺环素)、阿巴卡韦、奈韦拉平、解热镇痛药(布洛芬)、别嘌醇和柳氮磺吡啶等。

临床特征

潜伏期长是本病特征之一,皮肤症状一般于服用致敏药物后2~6周(平均3周)出现。患者皮疹出现数天前,常出现瘙痒和发热的前驱症状,体温可波动在38 ~ 40 ℃,持续数周。主要表现为皮肤损伤、全身反应、器官反应等多方面。临床上遇到患者服药后出现发热、面颈部和/或手足部特征性水肿性红斑、淋巴结肿大、内脏器官受累和嗜酸性粒细胞升高时,应高度怀疑DIHS。与普通型药疹不同的是,停止使用致敏药物后皮疹不会很快消退,可出现再次加重(双峰)或多次加重(多峰)现象,这可能与药物交叉反应、药物诱导的免疫抑制及病毒再激活有关。

1、药物引起的皮肤损伤:皮疹呈多形性,早期皮损多为泛发的麻疹样斑疹或斑丘疹,也可为湿疹样或荨麻疹样,少数可出现无菌性脓疱和紫癜等损害,严重者可出现类似剥脱性皮炎、Stevens-Johnson综合征(SJS)、中毒性表皮坏死松解症(TEN)等皮损。

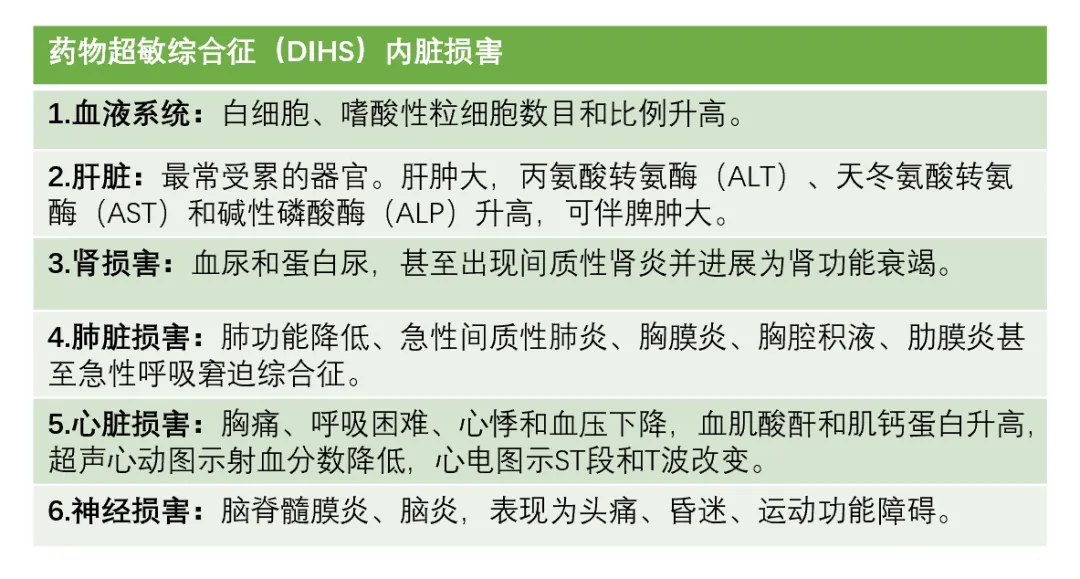

2、药物引起的全身性反应:淋巴结病、肝炎、白细胞增多、嗜酸性粒细胞增多等

3、药物引起的器官反应:内脏损害多迟于皮肤损害,也有部分患者发生在皮损之前。DIHS可累及多个不同的脏器系统,最常累及血液系统和肝脏。同时可累及肾、肺、心脏、神经系统、胃肠道和内分泌系统等,造成不同程度的脏器损伤

4、DIHS的死亡率可达10%,最常见的致死原因是暴发性肝炎和肝坏死

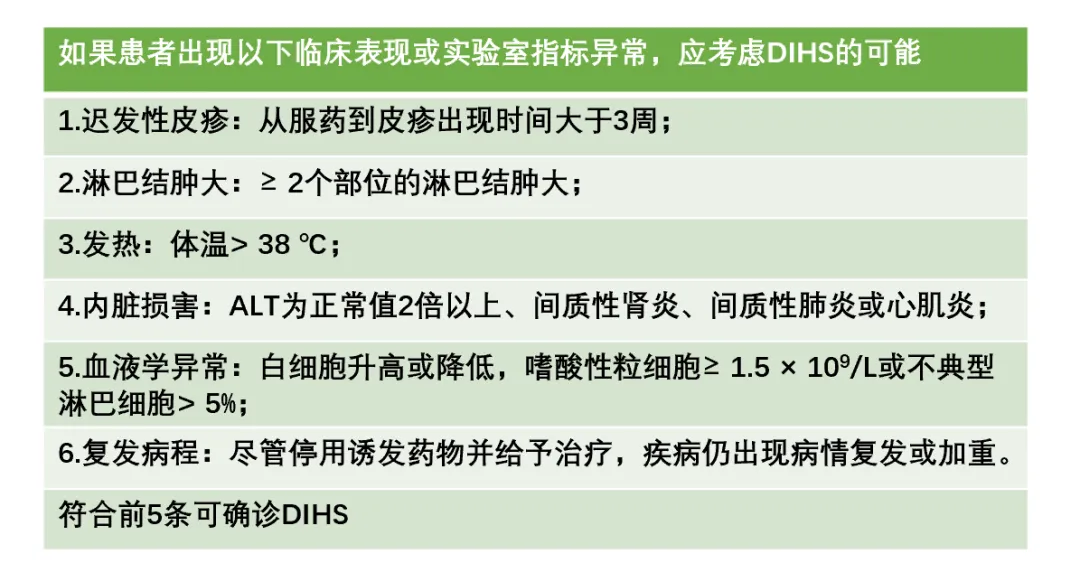

诊断标准

应进行病史采集、全面体检和必要的实验室检查,包括服药种类、皮疹出现时间和演变特点、内脏受累的实验室指标等,并积极排除其他潜在的严重疾病,包括感染、肿瘤、自身免疫性疾病等。

组织病理学:DIHS皮损组织病理改变大多为非特异性。表皮可有散在坏死的角质形成细胞,真皮有较多的淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润,还可伴有真皮水肿。如果真皮浸润细胞具有向表皮性倾向时需与皮肤淋巴瘤及假性淋巴瘤鉴别。

鉴别诊断

1、发疹性药疹:DIHS的早期症状与之相似,但前者有4点可供鉴别:

- 发病较迟;

- 发热;

- 面部和(或)手足部特征性水肿;

- 多发性淋巴结增大。

2、红皮病:常可找出红皮病发病原因,皮损组织病理活检有助提示原发皮肤病。

3、药物性假性淋巴瘤:起病慢,进展亦慢,皮损常为孤立的结节或斑片。

4、急性泛发性发疹性脓疱性皮病(AGEP):DIHS的脓疱数量少,AGEP好发于褶皱部位,其脓疱出现早、痊愈快、通常嗜酸性粒细胞计数为1.5×109/L。

5、Stevens-Johnson综合征(SJS):两者的临床与皮损组织病理表现不同,SJS大疱在表皮,而DIHS大疱是真皮水肿所致,DIHS无黏膜损害或很轻。

6

嗜酸性粒细胞增多综合征:该病与药物致敏无关。皮损常为皮炎、湿疹样改变,也可为风团样斑块。外周血嗜酸性粒细胞绝对计数>1.5xl09/L,持续6个月以上。皮损组织病理检查示真皮血管周围常有较多嗜酸性粒细胞浸润。

临床治疗

早期诊断和停用致敏药物对改善患者的预后至关重要,系统应用糖皮质激素是目前DIHS的主要治疗手段。DIHS的临床变异较大,治疗应注意个体化原则,治疗方案应根据内脏器官受累的严重程度选择。应根据患者病史、服用药物的理化特性、潜伏期以及既往报道来判断药物与本病的相关性。

对症治疗包括降温、外用糖皮质激素软膏减轻皮肤症状。不宜采用糖皮质激素冲击疗法以及糖皮质激素冲击治疗无效的重症DIHS患者,可考虑使用静脉注射免疫球蛋白(IVIG)。急性期应避免经验性使用抗生素或非甾体抗炎药,药物间交叉反应可能加重临床症状或使其复杂化。

多数DIHS患者停止致敏药物后可完全康复,临床病程和预后在个体间存在较大差异。皮肤方面的主要后遗症是慢性剥脱性皮炎,也可出现色素改变和瘢痕。患者在数月到数年后出现自身免疫性疾病,包括1型糖尿病、自身免疫性甲状腺炎、硬皮病样移植物抗宿主病样皮损、红斑狼疮和白癜风等,称为免疫重建综合征,其中以甲状腺疾病最为常见。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论