读懂了“三因五源” 就找到了打开藏医学魅力之门的钥匙

不了解藏医学的人常常认为藏医学是古老而神秘的,对它“敬而远之”。其实,藏医学并非看上去那样晦涩艰深,也并非年代久远的”老古董“,特别是当你了解了藏医学理论体系的根本思想和基本原则——“三因五源”后,你会发现藏医学处处闪烁着智慧与哲思的光芒。

三因五源:健康与疾病之源

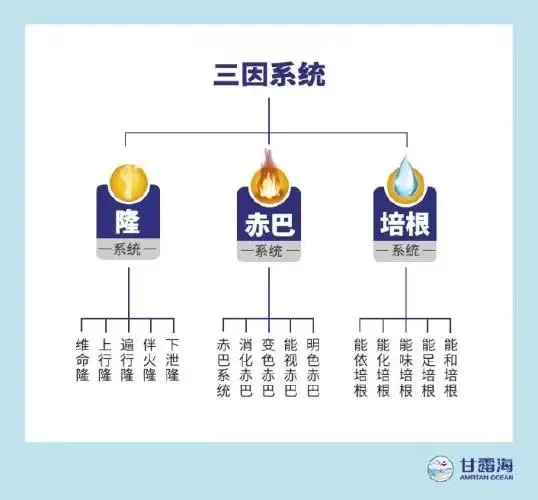

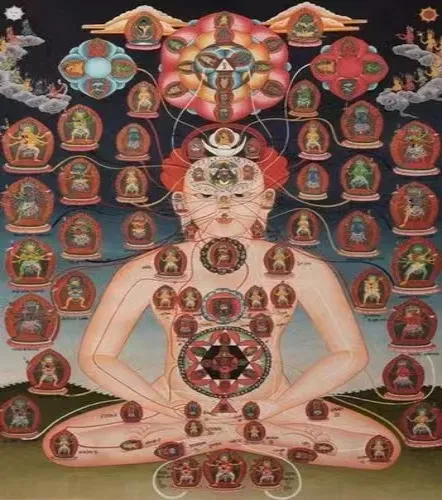

藏医典籍《四部医典》论述“三因”是人体的“隆”、“赤巴”、“培根”三者的合称,是人体生理特性的三大组成部分。

藏医以“三因”解释病因、病理以及治病方法。“三因”在体内维持各自的动态平衡和运行正常时,身体处于健康的状态;但当三因发生量的增减,功能紊乱时,又成为损害身体、引起病痛之因,发挥着病理作用,此时的“三因”在藏医学中被称为“三病”或“三害”,身体想要恢复到健康状态,就需要从调和三因平衡出发。

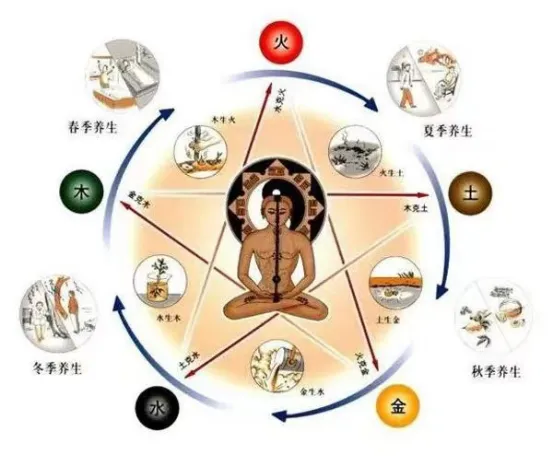

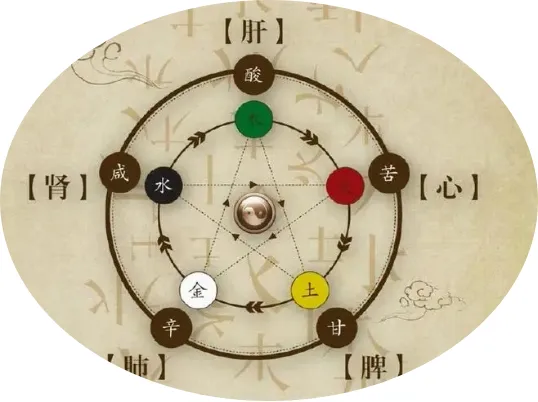

“五源”指土、水、火、风、空五种源素,即万物发源之要素,是身体形成的重要因素,也是促使身体生长发育的重要因素,构成人体的物质、组织、器官及视觉均可归入五源范畴。五源的状态代表身体健康或疾病状态,如《四部医典》所云,“人体五源不增、不损、不紊乱谓无病,反之谓有病”,“众生身由四源成,疾病缘由四源起,药物性味四源定,身病药皆四源生”。

备注:“五源”中空源的结构和功能可被分解到土、水、火、风等四源之中,作为四者的共有结构和功能参与万物形成及其功能发挥,因此,藏医学有时会将“五源”缩略为“四源”。

三因五源:藏医辩证施治之依据

“五源”与“三因”的关系是对应的,“三因学说”由“五源学说”演变而来的,是五源学说的一种表现形式。藏医通过望、闻、切三种诊法搜集病性和体证,并以五源学说理论进行归纳分析,判断疾病发生部位、疾病性质、转归及预后。

“三因”的隆对应“五源”的风,以“风源”为物质基础,是一种推动生命运动的能量,生命中呼吸、肢体活动、血液循环、食物消化吸收和输送等各项活动,都需要靠能量的支持。“隆”在身体无病变时为气,身体发生病变时则为风,其特性是粗糙、轻浮、寒冷、细微、坚硬和动摇。

“三因”的赤巴对应“五源”的火,以“火源”为物质基础,为生命提供所需的火和热量,维持体温、滋润气色、增长智慧等都少不了它。“赤巴”在身体无病变时为胆阳,身体发生病变时为火,其特性是滋润、锐利、湿热、轻浮、恶臭、下泻和潮湿。

“三因”的培根对应“五源”的水、土,以“水源”、“土源”为物质基础,是人体内一切正常水液(津液、粘液、胃液、唾液、鼻涕、眼泪等)的总称,具有保持人体水分平衡,滋润肌肤、调节睡眠、稳定情绪等作用。“培根”身体无病变时有着吸收营养素、感觉饱满、结合关节等作用,身体发生病变时则成寒病病源,其特性是润滑、清凉、沉重、迟钝及形成粘糊状。

“五源”的土、水、火、风与“三因”的隆、赤巴、培根的存在和变化都需要空间,因而“空”是共同的。

综上,“五源”和“三因”是藏医学认识生命、疾病和药物的物质基础和根本理论,是藏医辨证施治的根本思想和基本原则。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论