三甲

三甲

移植物大PK:人工血管|替代静脉|冻存静脉|大隐静脉

下肢旁路移植 (搭桥)术移植物大PK 人工血管/替代静脉/冻存静脉/大隐静脉 哪种更好?

该研究论文于9月23日 (当地时间) 发表于米国《血管外科杂志》(JVS)。

研究团队成员全部来自米国,具体单位分别为:

波士顿大学、布里格姆妇女医院、加州大学、麻省总医院、贝斯以色列女执事医疗中心、麻省大学陈医学院、达特茅斯希区柯克医疗中心、耶鲁大学医学院、约翰霍普金斯大学、匹兹堡大学 和 印第安纳大学。

与大隐静脉移植物相比,人工血管导管在慢性肢体重度缺血患者股腘动脉和膝下动脉旁路术中的结局更差

研究类型:

这是从多中心随机临床试验中前瞻性收集的数据。

主要发现:

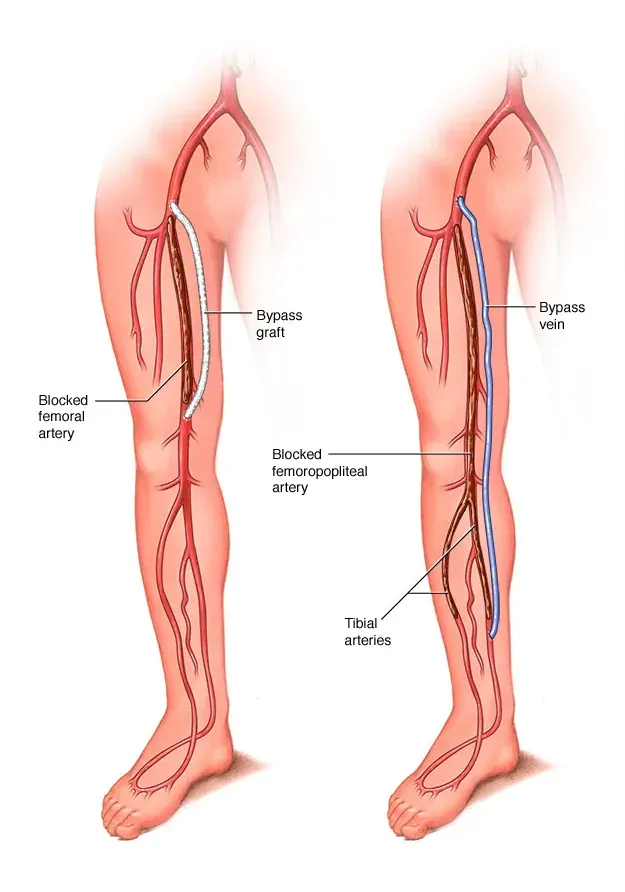

对于股腘动脉旁路移植术,与单节段大隐静脉旁路移植术相比,使用人工血管导管与3年时的主要再干预增加相关。

膝上腘动脉靶和膝下腘动脉靶的旁路治疗结果相似。

对于膝下动脉旁路移植术,与单节段大隐静脉旁路移植术相比,使用人工血管旁路移植术与3年主要再干预、死亡、主要不良肢体事件(MALE)或死亡增加相关。

总体而言,替代的自体静脉在3年时的结局与单节段大隐静脉相似,但冻存静脉移植物具有显著更高的踝以上截肢、重大再干预、和MALE/死亡。

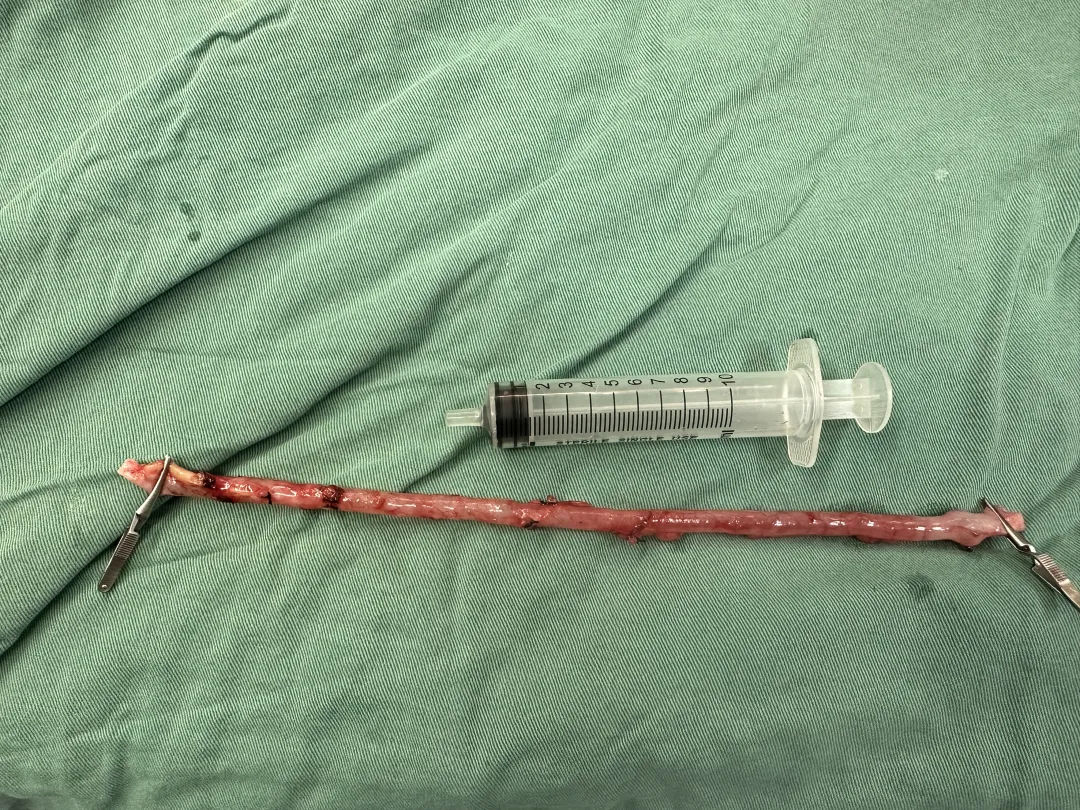

准备用于下肢旁路搭桥的大隐静脉移植物

要点:

与使用单节段大隐静脉的旁路术相比,在腹股沟下旁路术中使用人工血管导管的结局较差,尤其是在膝下靶动脉的旁路术中。

冷冻移植物少见,且结局也较差。

单节段大隐静脉仍然是腹股沟下旁路手术的首选移植物导管。

原研究概要

单节段大隐静脉(SSGSV)一直被认为是腹股沟下旁路手术的金标准移植物导管。

有数据支持人工血管股腘动脉旁路术的相似结局。

此外,一些人主张在GSV不足或无法获得时使用人工血管进行股-胫旁路术。

研究团队试图评估基于移植管道类型的腹股沟下旁路术治疗慢性肢体威胁性缺血(CLTI)的长期疗效。

研究团队评估了来自“CLTI患者的最佳血管内治疗与最佳外科治疗(BEST-CLI)“的多中心、前瞻性、随机对照试验数据,比较腹股沟下旁路术和血管腔内治疗CLTI患者的疗效。

在这项实际治疗分析中,研究团队比较了使用人工血管、替代的自体静脉(AAV)和冷冻保存静脉(Cryo)的腹股沟下静脉旁路术与使用SSGSV旁路术的结局。

采用Kaplan-Meier生存分析和多因素分析探讨移植管道类型与主要不良肢体事件(MALE)、再干预、踝上截肢和全因死亡的关系。

该研究共纳入784例患者,其中人工血管120例,AAV 33例,Cryo 21例,SSGSV 610例。

人工血管和SSGSV,分布在股腘动脉357处(93处人工血管和264处GSV)和膝下动脉373处(27处人工血管和346处GSV)。

总体队列的平均年龄为67.1岁;27.4%为女性,29.9%为非白种人,11.5%为西班牙语裔。

接受人工血管旁路移植术的患者年龄较大(69.2岁 vs. 66.7岁),患慢性阻塞性肺疾病(22.5% vs. 14%)、既往接受过冠状动脉旁路移植术(88.9% vs. 66.5%)、既往发生卒中(23.3% vs. 14%)的可能性较高,但西班牙语裔(5.8% vs. 12.6%)和糖尿病(59.2% vs. 71.3%)的比例较低(所有P< 0.05)。

对于股腘动脉旁路移植术,使用人工血管与3年的主要再干预增加相关(19% vs. 11.5%,P=.06),风险校正分析(HR 2.13, 95% CI 1.09 - 4.2, P=.028)。

在MALE或死亡、踝上截肢或死亡方面未观察到显著差异。

膝上腘动脉靶和膝下腘动脉靶的旁路治疗结果相似。

在膝下动脉旁路移植术中,人工血管的使用与3年主要再干预(25.3% vs. 10.3%,P=.005)、死亡(68.6% vs. 34.8%,P<.001)、MALE或死亡(90% vs. 48.1%,P<.001)相关。

风险校正后,与SSGSV相比,使用人工血管的膝下动脉旁路术与更高的主要再干预(HR 4.14, 95% CI 1.36 – 12.6, P=.012)、踝上截肢(HR 4.64, 95% CI 1.59 – 13.5, P=.005)、死亡(HR 2.96, 95% CI 1.4 – 6.2, P=.004)以及MALE或死亡 (HR 3.59, 95% CI 1.64 – 7.86, P=.001)相关。

总体而言,AAV在3年时的结局与SSGSV相似,但Cryo具有显著更高的踝上截肢 (50% vs 12.8%) (HR 4.2, 95% CI 1.68 – 10.5, P=.002)、重大再干预(41.9% vs. 10.7%) (HR 3.12, 95% CI 1.18 – 8.22, P=.02)和MALE/死亡(88.8% vs. 37.8%) (HR 2.96, 95% CI 1.43-6.14, P=.004)。

该研究发现:

与SSGSV相比,在腹股沟下动脉旁路手术中使用人工血管导管与较差的预后相关,尤其是在膝下动脉靶的旁路手术中。冷冻移植物少见,且结局也较差。SSGSV仍是腹股沟下旁路手术的首选移植管道。

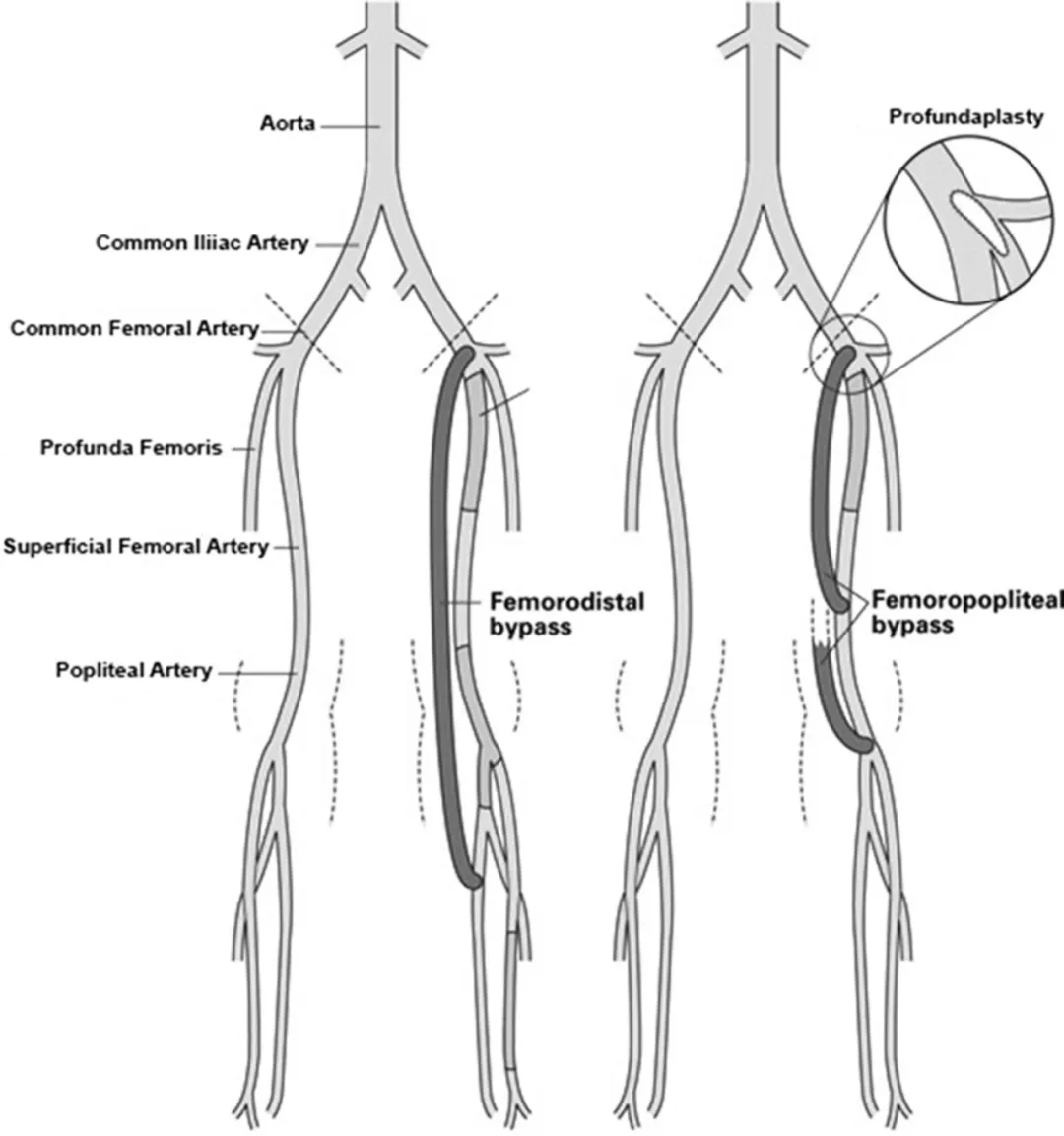

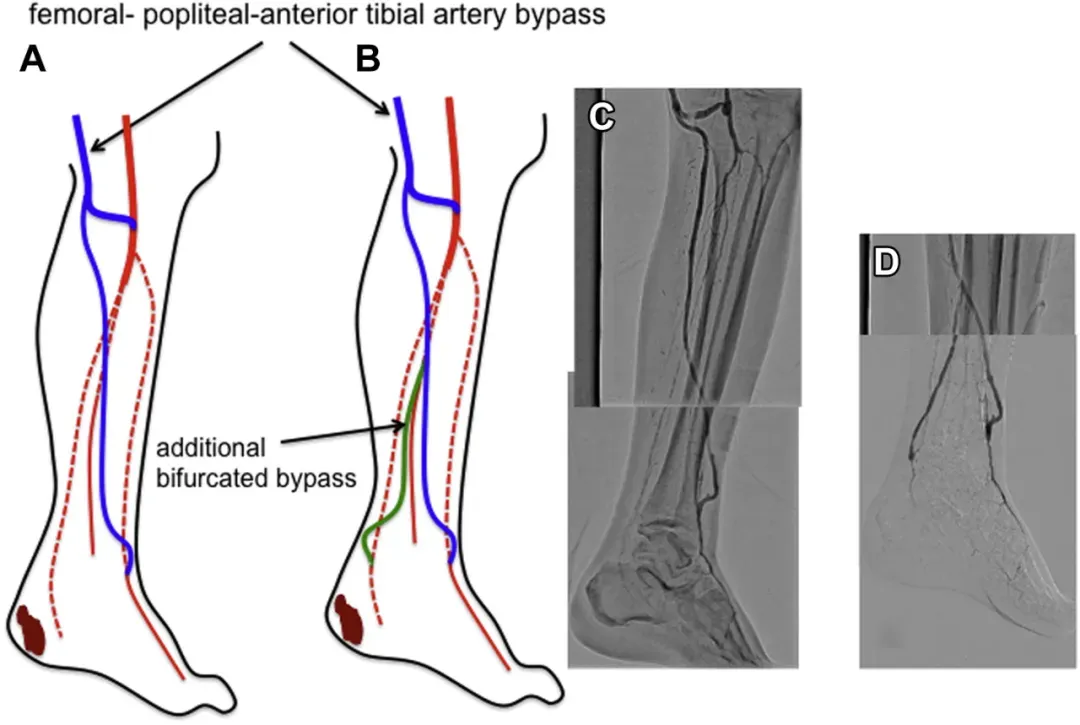

附:膝下动脉旁路移植术

背景

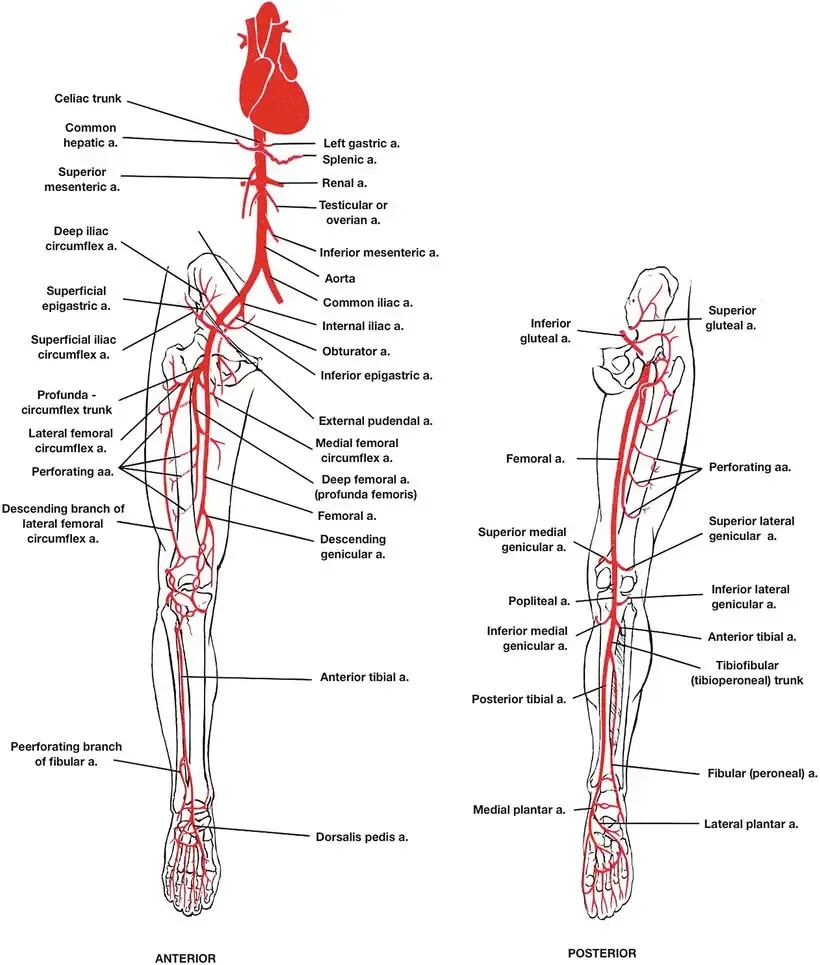

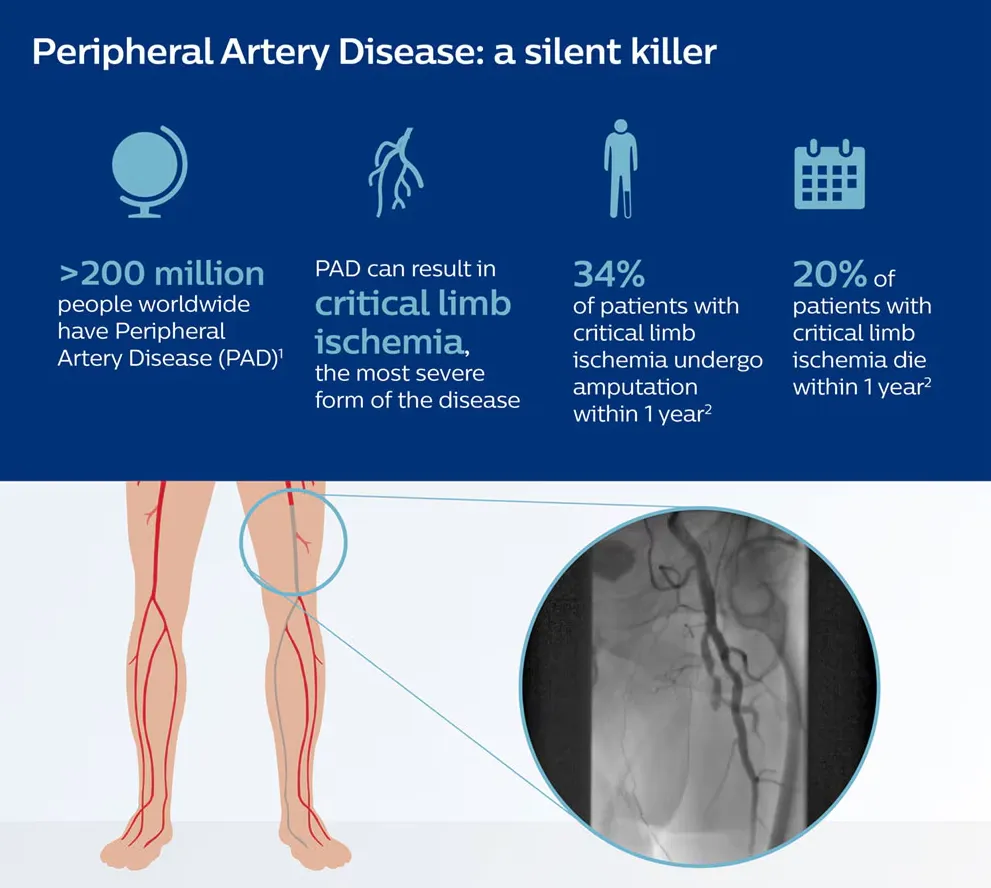

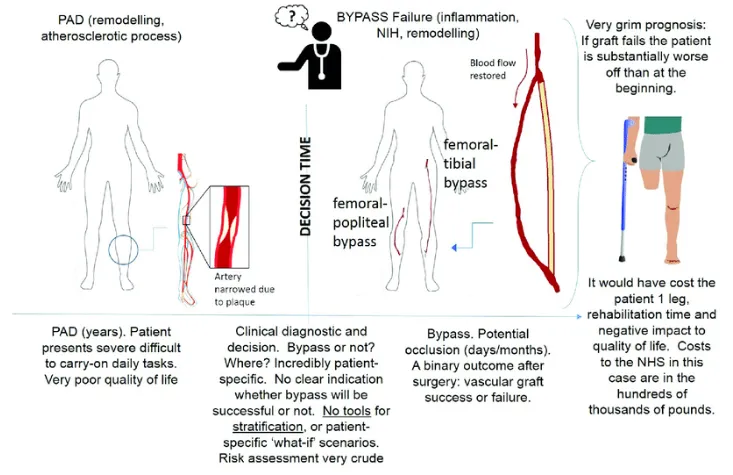

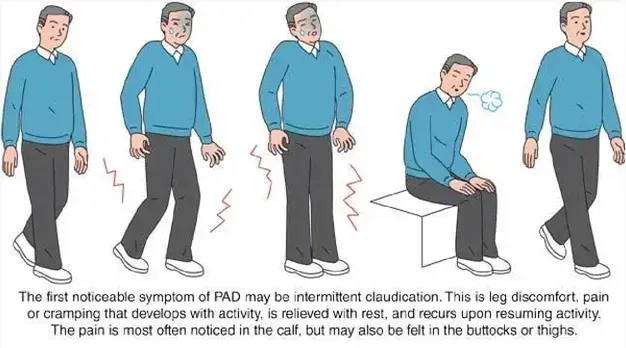

膝下动脉旁路术是一种主要的下肢动脉重建方法,其目标是建立胫动脉、腓动脉或足动脉等靶血管的线性血流。因此,动脉供应(流入)部位包括股总动脉、股深动脉(股深动脉)、股浅动脉和腘动脉。偶尔,胫动脉也可能成为流入血管。

膝下动脉旁路术的主要适应证是动脉粥样硬化性外周动脉疾病(PAD)导致的严重肢体缺血(CLI)。这种外科动脉重建方法可应用于动脉瘤性疾病和创伤性动脉损伤等非动脉粥样硬化情况的患者。旁路血管通常由自体静脉组成,但在缺乏合适的自体血管的情况下也可以使用人工材料。

就移植用导管类型而言,不论靶血管如何,对于膝下旁路,静脉移植物均优于所有人工血管。大隐静脉(GSV)是最常用的自体导管;而小隐静脉(SSV)、股浅静脉和手臂的拼接静脉移植物也可以使用。

有许多种类的人工导管可用;选项包括:

涤纶

肝素结合的(Heparin-bonded)涤纶

人脐静脉

聚四氟乙烯(PTFE)

肝素结合的聚四氟乙烯

其中,聚四氟乙烯是最常用的材料。所有人工移植物在膝下位置的通畅率相似,无论何种类型,均劣于自体移植物;在这方面,复合移植物似乎并不比人工假体移植物好。膝下静脉导管术后1年通畅率可达70 ~ 80%,人工血管术后1年通畅率可达30 ~ 50%。如果膝下位置使用人工血管,则远端吻合处的辅助静脉袖套可改善通畅。

适应症

膝下旁路术的适应证包括:

症状性下肢缺血(如致残性跛行、静息痛或组织缺损)

动脉瘤性疾病

创伤性动脉损伤

2019年,欧洲血管外科学会(ESVS)、血管外科学会(SVS)和世界血管学会联合会(WFVS)联合发布了《全球血管指南》(Global Vascular Guidelines)。GVG项目支持基于伤口、缺血和足部感染(WIfI)分级的SVS威胁肢体分类系统。它还提出了全球解剖分期系统(Global anatomy Staging System, GLASS),包括定义首选靶动脉路径,然后估计基于肢体的通畅性,由此得出了3个阶段的干预复杂性。

禁忌症

膝下旁路术的禁忌证包括:

有严重合并症的虚弱病人

缺乏合适的远端血运重建靶点

未解决的流入疾病

严重的关节挛缩

制动病人

技术考量

最佳实践

外科血运重建的原则基于以下三个组成部分:

流入

流出

管道

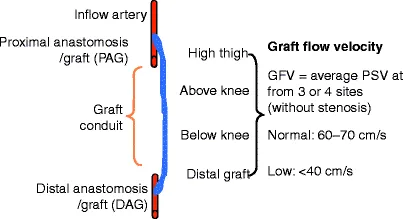

流入血管(即旁路血管的起源动脉)必须有足够的流量和压力,并允许缝合。流入动脉的显著血管钙化或动脉粥样硬化性疾病会带来技术挑战。流出血管应是流向足部的病变最小的血管。影像学检查时,流入动脉和流出动脉必须明确特征。如果拟议的流入血管存在病变,而由于搭桥长度的限制,较少病变的较近端动脉无法进入或使用,则必须在手术计划中增加处理流入血管病变的辅助手术(如动脉内膜切除术)。

远端靶动脉必须确认为足部的优势血管。流出道血管的组织分布必须与手术指征相关。例如,虽然足动脉血运重建有助于缺血性足溃疡的愈合,但它不会改善小腿跛行。总体而言,在可行的情况下,短时间重建的远期通畅性较好。

对于导管评估,多普勒彩超影像对于确保合适大小和质量的移植物至关重要。静脉导管直径应至少为2.5 mm,并且在进行旁路手术所需的整个长度上应柔软。钙化或硬化的静脉不应使用。

并发症的预防

有助于预防并发症的措施包括:

术前充分评估流入血管和靶血管

对静脉导管进行彻底评估

在处理人工假体移植物时要严格注意无菌技术

血管钳夹前和移植后患者的全身性肝素化

在手术时用多普勒超声(US)或术中动脉造影对重建进行评估

结果

英国英国伯明翰大学的Popplewell等评估了BASIL (Bypass vs Angioplasty in Severe ischemic of the Leg)-1试验中104例膝下疾病患者的结局,这些患者接受膝下静脉旁路术(VB; n = 56)或普通球囊血管成形术(PBA; N = 48)。两组的无截肢生存率(AFS)和总生存率(OS)无显著差异。VB组的静息痛明显更快缓解,但组织愈合没有明显改善。在VB组中,首次住院的中位时间显著较长(18天 vs. 10天),但从随机分组到主要终点的中位总住院时间无显著性差异(43.5 [VB] vs. 42 [PBA]天)。

英国伯明翰大学

随后,Popplewell等人前瞻性地收集了2009年至2013年期间137例连续的膝下CLI患者的数据,这些患者在他们的单位接受了PBA或VB。结局与BASIL-1试验中报告的相似。在首次入院期间,旁路移植患者的住院天数更长(中位数,9天 vs. 5天),但未超过12个月(中位数,15天 vs. 13个月)。他们的30天发病率较高(36% vs. 10%),主要是由于感染并发症,但30天死亡率并不高(3.1% vs. 6.8%)。旁路移植术后AFS和OS较术前改善,但保肢(LS)和免于动脉再介入(FFR)的情况并未改善。

日本松山红十字医院的Morisaki等回顾性研究了99例CLI患者(106条肢体)的治疗结果,这些患者均接受了膝下旁路术作为初始治疗(n = 75; 82条肢体)或初始血管腔内治疗后(n=24; 24条肢体)。观察指标包括移植血管通畅率、保肢率、AFS和OS。先行旁路移植组1年和2年的一期通畅率分别为72.0%和67.5%,而先行血管腔内治疗组分别为53.1%和47.2%。两组在二期通畅率、保肢率、AFS和OS方面无差异。

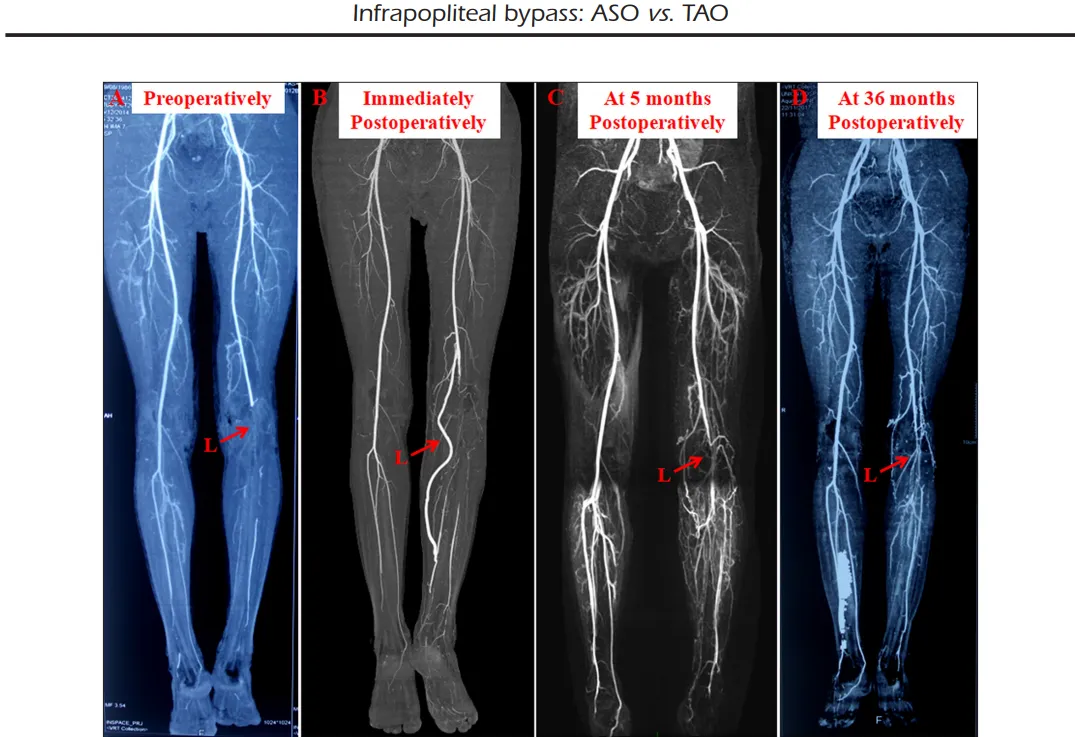

华中科技大学武汉协和医院的Yan等研究了32例接受膝下动脉旁路手术治疗动脉粥样硬化(ASO; n = 14)或血栓闭塞性脉管炎(TAO; n = 18)。TAO患者院内通畅率为77.8%,ASO患者院内通畅率为92.9%。随访时TAO患者的通畅率为44.5%,ASO患者的通畅率为85.7%。TAO患者术后1年血管通畅率较低,但缺血症状缓解,ABI改善。

本文是吕平版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论